万点之前

作者:邢海洋

东北证券抛出中国股市的万点论,招致资本市场一片哄笑。对于在3000点上下往复震荡了近两年的A股,万点太遥远了,万点论不免被看做哗众取宠。面对质疑,甚至东北证券也不得不自辩,他们研判中的沪指万点将是2014~2018年的事。但对于历来不甘寂寞的A股,近两年的沉默已经接近了缄默的极限,也该对市场的未来做出中长期的判断了。抛开万点论,A股当前面临的是走向万点的路径分析,是如何对3000~3400点的密集成交区域实施突破的问题。

东北证券的立论,基于比较经济学的一些事实,即当经济发展到一定程度,居民资产配置结构将发生趋势性拐点变化,居民资产中房地产、耐用消费品等实物资产比重由上升转为下降,金融资产却由下降转为上升。结合美国、日本和韩国等国家的经验,这种资产配置的变化尤其当实体经济增速下降时表现得更突出。原因在于,实体经济缺乏增长点,“挤出”的资金进入资本市场。换言之,经济增速相比高速增长期的回落,并不会造成股票市场陷入长期熊市,相反却有可能会形成一段超级大牛市。依照这个逻辑,东北证券所说的万点,正应该出现在这个实体经济向虚拟经济转折后的时代。

的确,先发国家的历史无不重复着这样的经验,当实体经济夯实后,富裕了的居民面临着闲置资产的保值增值问题。这个时候,“旁氏骗局”也罢,价值发现也罢,溢出的资产总会分批流入金融市场,推高资产水平。并且,相对于此前由企业盈利带来的资产增值,这一时期由虚拟资本推动的价格上升更为显著。比如20世纪最后20年美国道-琼斯指数从千点到万点,而“二战”后的黄金增长期,资本市场不过增长了两三倍。但东北证券或许忽视了,美国、日本资本市场的膨胀期都是和稳定的通胀环境相伴,低增长和低利率并存,充足的资金供给提供了股市发酵的理想环境。

与所有的后发经济体一样,未来的某一时点,我国的宏观经济环境的确将经历一场增速回落,回落带走了物价压力,通胀率也会回落。但此低增长低通胀时代的具体时间却难以预料。这个拐点将直接关系到万点大牛市的到来。依据东北证券的“万点论”,若万点出现在2014年,实际上今明两年的经济增速就得回落,且回落到“腰斩”的程度。这和追赶型经济体的经验明显不符。日本经济失速于上世纪70年代,当时人均GDP已经接近发达国家水平,劳动生产率的追赶空间趋近于无,经济发展模式急需从“干中学”到自我创造转变。并且,从人口红利的角度,日本在60年代初进入刘易斯拐点,人口红利开始逐渐消退,但直到十几年后的70年代中期农村剩余劳动力才转移完毕,刘易斯第二拐点到来。此时经济才彻底进入发达国家的低增长低通胀的稳定阶段。综合以上两因素,以我们仅有的发达国家1/10的人均GDP,和刚刚到来的刘易斯第一拐点,我国经济的高增长时限还有至少10年的时限。

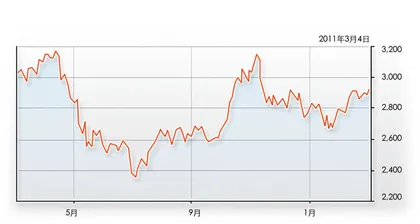

虚拟经济的纸面财富膨胀还是10年以后的事。但抛开这个“万点动力”,居民财产配置的结构性变化已经发生。早在2006~2007年的大牛市,沪深股市账户增长近一倍,2008年以来又增长了50%。如果说这一时期股市上涨的主导推动力还不是居民资产配置的需求,而来自实体经济的回报,近两年来上市公司的回报更是处于高水平,2009年沪深两市1800多家上市公司净利润首次突破万亿元,同比增长28%,2010年上市公司盈利更可望增长30%以上。业绩提升和新流入的居民金融资产的合力,使得A股的低点连续提升,2008年的沪指低点为1664点,2010年7月的调整低点则抬升到了2319点,到了今年1月,调整低点则涨至2661点。

相对海外市场的强势,A股一年来处于守势,原因在于融资和改革带来的资金分流和心理压力。2009年7月新股重启,10月份创业板开始,紧接着2010年4月融资融券和股指期货相继启动,每一次资本市场的创新,均带来了上千亿乃至上万亿元的资金需求,加之股改的滞后效应,近10万亿元的限售股先后在两年内流通,资本市场承受的压力前所未有。即便如此,市场仍未被压垮,仅是海外市场大涨,A股微跌而已。未来一段时间,无论是渐行渐近的新三板,还是拟议中的国际版,与此前的创业板和看跌制度相比,都非同一个数量级。

剩下的,A股所面临的,无非是用耐心消化两年中积累的数万亿元套牢资金的问题。■ 经济东北证券万点实体经济资本市场