子弹、银行家和世界肝炎日

作者:鲁伊 ( 2010年1月21日,海地地震后,救援人员为当地人接种乙肝疫苗,以减少感染风险 )

( 2010年1月21日,海地地震后,救援人员为当地人接种乙肝疫苗,以减少感染风险 )

“让子弹飞得久一点”

肝病专家喜欢用子弹比喻治疗慢性乙型肝炎的抗病毒药物。这一习惯,据中华医学会感染病学分会主任委员、南方医院感染内科主任侯金林考据,源自第一种核苷(酸)类似物药物拉米夫定问世之时。

“在核苷(酸)类似物药物出现之前的乙肝治疗方法,主要是‘保肝’,对于降低血液中的乙肝病毒载量没什么效果。突然间出来一种药,吃上几个星期之后,抽1毫升血进行检测,乙肝病毒的数量就从原来的几十万个下降到了不到300个,这是多么神奇的一件事。于是,美国的杂志开始形容这类药物是‘治疗慢性乙肝的神奇子弹’。”侯金林对本刊指出。

然而,第一代的“神奇子弹”广泛使用后没过多久,便暴露出了一个严重的问题:耐药。大会上,国际肝病权威、香港大学医学院内科学系教授黎青龙(Ching-Lung Lai)向本刊记者出示了一张图表。使用拉米夫定治疗的第一年,就有23%的患者出现耐药反应。第二年,46%,第三年,55%,第四年,71%,到了第五年,比例高达80%。这使得是否使用核苷(酸)类药物成为当时困惑肝病医生(尤其是主要由患者个人负担治疗费用的国家中的医生)的一个两难选择:用,效果立竿见影,但价格昂贵,一旦出现耐药,疗效降低,病情反复,会给患者带来额外的经济、时间和心理成本,如果出现多重耐药,甚至会陷入无药可医的窘境;不用,又没有更好的选择。

“如果说抗病毒药物是治疗慢性乙肝的神奇子弹,问题是,能不能让子弹飞得久一点。”侯金林用一个比喻,形象地说明了过去10年中,乙肝治疗领域面临的最大挑战。

( 查尔斯·戈尔 )

( 查尔斯·戈尔 )

不过,在黎青龙看来,如果把乙肝的治疗仅仅当成一个医学问题,在主题为“启迪未来”(Enlightening the Future)的这一届亚太肝病学会年会上,随着以REALM研究为代表的几项针对抗病毒药物疗效和安全性的大规模临床实验结果的揭晓,“子弹能飞多久”的问题其实已经有了相当乐观的解答。

在2月19日晚题为《乙肝:2011年后的优化管理》(Hepatitis B: Optimal management in 2011 and beyond)的大会报告中,黎青龙指出,在拉米夫定问世后,新的核苷(酸)类抗病毒药物陆续涌现。最新数据显示,新一代的强效抗病毒药物恩替卡韦和替诺福韦不仅可以像拉米夫定一样有效地抑制乙肝病毒的复制,而且在从一开始就采用此类核苷类药物治疗的初治患者中,出现耐药性的风险非常低。“比如恩替卡韦,到了治疗的第6年,耐药性的风险依然维持在1.2%的水平上。从这种意义上讲,对乙肝病毒的长期抑制已经是一个现实的目标。”

( 2008年,法国巴斯德研究所与美国斯坦福大学医学中心的研究团队合作发现了一种可以抑制丙肝病毒侵入的蛋白质 )

( 2008年,法国巴斯德研究所与美国斯坦福大学医学中心的研究团队合作发现了一种可以抑制丙肝病毒侵入的蛋白质 )

不过,新一代的神奇子弹虽然解决了飞行时间问题,但依然无法痛快地将乙肝病毒一枪毙命。“直到目前,还没有一种治疗方案能够完全将乙肝病毒从体内清除,而只能最大限度地长期抑制病毒的复制。这就意味着,绝大多数患者都需要长期接受治疗,才能尽可能地减少肝脏失代偿、肝硬化、肝癌及其并发症的发生,改善生活质量和延长存活时间。”在接受本刊记者采访时,无论是黎青龙、侯金林还是欧洲肝病学会(EASL)秘书长、德国汉诺威医学院教授海纳·温德米尔(Heiner Wedemeyer),都反复强调,一定要将这个信息准确地传达出去。

如何实现这种有效的长期管理?

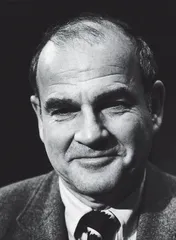

( 巴鲁克·布伦伯格 )

( 巴鲁克·布伦伯格 )

“问题的核心,已经不在于应该选择哪一种药物,药物到底有多么昂贵,而是整个社会如何看待病毒性肝炎的治疗问题。这不是医学问题,而是政治问题。”伦敦帝国理工学院健康保健中心(Imperial College Healthcare)的阿什利·布朗(Ashley Brown)教授指出。

查尔斯·戈尔与国际肝炎日

对查尔斯·戈尔(Charles Gore)产生兴趣,因为他很特殊。作为亚太地区规模最大的肝病学术会议,APASL的会场上,满眼亚洲面孔,少数的白人,也多来自澳大利亚。来自伦敦的查尔斯,英国范儿显得很突出。更何况,他的背景,既非医生,也非流行病学家,而是金融投资。但更重要的是,这个前投资银行家所从事的事业,却可能改变整个世界对肝炎——尤其是病毒性肝炎——的认识和行动。

查尔斯·戈尔的头衔是世界肝炎联盟(World Hepatitis Alliance)的主席。这个2007年底成立于瑞士日内瓦的非政府组织代表了来自全球60多个国家的近300个肝炎患者群体,替全球5亿肝炎患者鼓与呼。它的一个最大的特点,便是所有董事会成员均为乙肝或丙肝患者。查尔斯也不例外。

时间回到1995年,查尔斯在伦敦的一家投行工作,事业正在走上坡路,“每天和很多很多极其有钱或极其热衷于金钱的人打交道,每天喝很多很多的酒”。虽然不能说不成功,但查尔斯并不怎么喜欢这样的生活,直到意想不到的改变突然发生——他因为脸色变得很黄而去看医生,然后被告知,他感染了丙肝病毒。

尽管亚洲和非洲是乙肝泛滥的重灾区,但在欧洲和美洲,因感染丙肝病毒而导致的丙型肝炎是最主要的肝炎类型。在欧洲,约有900万人感染丙肝病毒。它与乙肝病毒一样,也通过血液和体液传播。大多数丙肝患者也与乙肝患者一样,症状并不明显,但长期感染将导致肝硬化、肝功能衰竭和肝癌。在全球范围内,80%的肝癌由乙肝病毒和丙肝病毒导致。然而所有这些,当时的查尔斯都一无所知。

“我的医生通知我这件事的时候,好像那不过是一桩小病,没什么好担心的,最多以后不能再喝那么多酒了——这正合我意。”查尔斯以英国人特有的自嘲口气向本刊记者追忆往事,“然后你猜怎么着?接下来的两年,病情不断加重,到1997年的时候,我开始觉得,我大概离死不远了。”

查尔斯活了下来。这其中有幸运的因素,也有他自己的努力。他改变了饮食习惯,开始爬山、骑脚踏车,更多地进行体育运动。在病情最严重的时候,他放弃了在投资银行的工作,却发现不再被金钱和贪婪包围令他的人生观也积极起来。他被介绍给一位在伦敦尝试使用传统中草药和针灸进行保肝治疗的医生约翰·蒂姆达尔(John Timdall),后者开给他的中药虽然味道“恶心死了”,但却似乎对延缓他的病情确有帮助。更重要的是,2002年,查尔斯终于等到了治疗丙肝的特效药——聚乙二醇干扰素——的上市。在接受了8个月的聚乙二醇干扰素联合利巴韦林的治疗后,查尔斯体内的丙肝病毒被完全清除,虽然,并非没有代价。他遭遇了极其罕见的治疗副作用,患上了一型糖尿病,不得不终生注射胰岛素。

如果查尔斯·戈尔的故事到此为止,他不过是个运气比较好的家伙而已。事实上,医学统计数据显示,40%的丙肝病毒感染者可痊愈,而在剩下的慢性丙肝病毒携带者中,视病毒基因型的不同,50%到80%的人也有被治愈的可能。然而,在与自己体内的丙肝病毒斗争的过程中,查尔斯深刻体会到整个社会对于病毒性肝炎的认识是多么的不足、不准确而且充满偏见。他觉得,自己有必要为之做点什么。2000年,他与另外3名丙肝病友创立了英国丙肝基金会(The Hepatitis C Trust)。这个基金会不断发展壮大,并与其他国家的丙肝及乙肝组织建立起密切的联系,由此催生了2007年底世界肝炎联盟的成立。“在联盟成立的第一次会议上,大家便就一件事达成共识:一定要有一个世界肝炎日。”查尔斯对本刊记者说。

“翻开日历,你会发现,几乎每一天都是世界某某日或国际某某日。你一定会以为,作为一种在全球有5亿感染者、每年令100万人因此丧生的疾病,病毒性肝炎肯定早已有了一个自己的日子。”查尔斯·戈尔指出。但事实上,直到2008年,在世界肝炎联盟的倡议和推动下,世界肝炎日的概念才被首次提出。而直到去年5月,在日内瓦召开的世界卫生大会上,世界卫生组织才正式以决议形式决定,2011年的7月28日,将会是第一个官方承认的世界肝炎日(World Hepatitis Day)。之所以特地指出“官方承认”,是因为尽管“世界××日”满天飞,但得到世界卫生组织正式确认的与健康和疾病相关的国际纪念日,其实不过6个。“世界卫生日,世界强化免疫日,然后是3种世界卫生组织认为死亡率最高、疾病负担最重的疾病:肺结核、疟疾、艾滋病。接下来就是最新被承认的世界肝炎日。一些其他的国际日,如影响很大的世界癌症日,只是得到世界卫生组织的支持,却从来没有以决议的形式正式确定。”查尔斯扳起手指,略带得意地点算。

“我是第十二位吗?”

毫无疑问,这是一个迟来的日子。主要原因,在于无知与偏见。

“在全世界范围内,病毒性肝炎患者所蒙受的歧视都是最严重的。在中国,对于乙肝患者在入学和就业上的歧视严重到甚至政府不得不立法加以禁止的地步。在欧洲和美国,这个问题也一样严重。人们把丙肝看成‘瘾君子病’,认为只有吸毒的人才会得上,而乙肝则被视为‘移民病’——虽然这些并非事实真相的全部。”查尔斯对本刊记者说,“存在于人们大脑中的歧视,并不是通过禁令就可以消除的,即使人们知道与病毒性肝炎患者一起生活和工作并不会被传染。这种普遍的歧视令病毒性肝炎患者背负着污名,不得不对外人甚至自己的家人隐瞒真相,这很大程度上影响了他们的积极治疗。”

导致这种歧视的根源,表面上看,是对疾病的无知,但在查尔斯看来,追根溯源,则是各国政府和国际组织长期的漠视和不作为。

查尔斯举出的例子,是美国。“美国政府公布的艾滋病感染者人数是105万到116万,其中约有21%未得到诊断,但针对艾滋病相关研究的政府拨款却高达31.84亿美元。与之相对应,丙肝的感染者人数约为270万到390万,75%未经诊断,政府研究经费则仅有1.02亿美元。至于乙肝,由于不被视为主要疾病,政府拨款比丙肝还要少一半。”

如此分配的原因,源自上世纪90年代初世界卫生组织的一项疾病负担评估研究。在评估中,研究人员仅仅考察了每种疾病直接导致的住院人数和死亡人数,由此将肺结核、疟疾和艾滋病列为首要关注疾病,然而,他们却忽略了,作为一种感染初期症状并不明显、似乎疾病负担不高的疾病,病毒性肝炎任其长期发展的话,却会转变为给个人、家庭和社会带来巨大损失的肝硬化和肝癌。“数据告诉我们,全球每12个人里,就有一个乙肝或丙肝患者,可能是你的同事,你的朋友,你的亲人,甚至可能是你自己。所以我们的一个行动口号便是——‘我是第十二位吗?’(Am I Number 12?)”

“对于影响了如此多的人的健康幸福的一种疾病,在已经有药物可以有效控制病情发展的情况下,因为治疗费用的昂贵而令患者无法获得合理的治疗,甚至饱受歧视,这是一个现代社会的耻辱。”

然而,查尔斯和他背后的世界肝炎联盟,并不想把工作的重心放在抱怨与指责上。这态度,正像他对待当年自己被误诊的现实——最初时,他被诊断为基因1型丙肝,后来才发现,实际上是基因3型。在临床上,这对治疗方案的选择和预后结果有着很大的影响。

“当某件事情出错时,一定要找到对错误负责的那个人,告倒他,这是从美国兴起的一种风气。但是,在现实生活中,尤其是在健康问题上,这并不一定是对你自己最明智的选择。生活可能偏离轨道,人会犯错,你得学会接受它,然后看看,能不能做点什么来补救。”查尔斯对本刊记者说道。或许,正是这种积极、开放与合作的态度,令得世界肝炎联盟在成立的短短几年内,就取得了巨大的成绩。

事实上,当谈及未来前景时,查尔斯的口气甚至有些乐观。他一一点算,就在世界肝炎日被确定下来的这一年里,一向对新生儿全面免疫十分谨慎的荷兰宣布,从2010年7月起,给所有的新生儿接种乙肝疫苗;美国开始着手起草新的病毒性肝炎应对策略;印度宣布将把乙肝视为优先考虑的疾病;在盖茨基金会的资助下,世界卫生组织正在重新计算全球所有疾病的疾病负担。由于调查初步显示的结果显示,病毒性肝炎的实际疾病负担可能是原来预想的3倍以上,因此在未来,可能会有大量来自政府、国际组织和慈善组织的人力和财力注入这一领域……查尔斯反复强调说,中国成功推行的新生儿乙肝免疫计划,在减少儿童乙肝发病率上为整个亚太地区做出了极佳的榜样。但接下来的挑战是,对于那些现有的乙肝和丙肝病人,还应该做点什么?在这次亚太肝病学会年会上公布的多项医学经济学研究结果已经表明,更积极的政府介入,从长远来看,收益远远大于投入。

“在这个世界上,最危险的并不是哪一种疾病,而是认为,这种疾病与我无关。但人们越来越发现,地球在变得越来越小,没有哪一个人、哪一个国家可以用歧视、回避或拒绝的方式将自己隔绝开来。事实上,一旦我们真的开始去面对问题并为之做点什么的时候,便会发现,很多事情,原来都是可能的。”查尔斯说。■

为什么是7月28日?

7月28日,是美国医生巴鲁克·布伦伯格(Baruch Blumberg)的生日。由于第一个在澳大利亚土著人血液中发现乙肝表面抗原物质HBsAg,并主导了乙肝检测手段和乙肝疫苗的研发,他于1976年获得了诺贝尔医学奖。从这种意义上看,将7月28日定为国际肝炎日,似乎实至名归。

不过,这个日子却并非查尔斯·戈尔及其同事的最初方案。“世界肝炎联盟还没成立之前,2006年的时候,我们曾经讨论过将国际肝炎认知日设在10月1日。可当我去美国参加一次会议时,当地人告诉我说,那绝对不可行,因为每年10月是美国的乳腺癌宣传月,在这个月的第一天,所有人关注的焦点都会是乳腺癌,所有媒体也都会大规模地对其加以报道,这已经形成一个传统,不可能跟人们的习惯拧着干。”

于是,到了2007年4月,由英国丙肝基金会出面召集的、全球肝炎患者团体代表参加的巴塞罗那会议上,新的日子,被定在5月19日。“首先,这一天还没有成为其他主题的全球纪念日,其次,这一天总是与每年的世界卫生大会会期重合,我们正好在此期间宣传造势,这也是一种策略。”查尔斯笑道。

幸运的是,由于巴西、印度尼西亚、哥伦比亚、中国等国政府的大力支持,在2010年5月21日的世界卫生大会上,关于“世界肝炎日”的“WHA63.R18号决议”顺利通过,可是新的问题出现了——“许多国家的卫生官员指出,每年的5月19日,我们都在日内瓦出席大会,谁去倡导组织世界肝炎日的活动呢?”查尔斯略显无奈地摊摊手,“于是,我们只好再次更改日期,最终定在7月28日。这或许也并不是一个好的选择,因为在过去的3年里,我们已经为5月19日的宣传做了很多工作,而在很多国家,7月28日都适逢假期。不过,这就是现实——一个不方便的现实(an inconvenient truth)——为了共同的目标,每个人都要有所牺牲。” ■ 银行家世界肝炎子弹