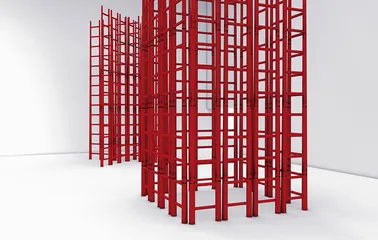

立方体变奏

作者:钟和晏 ( 《立方体联姻》(2007) )

( 《立方体联姻》(2007) )

《天梯》总共有两组,一架大概10米高、1米宽的竹梯被12根横杆均衡划分,以横向8架、纵向8架的连排方式组成一个十字架。紧接着,20架同等尺寸的竹梯以每一面5架的数量组合成一个正方形,高高地竖立在今日美术馆入口处的展厅里。梯子被涂成一种鲜亮的红色,四周弥漫着带有空灵意味的音乐。大量的横线、纵线的叠加以及不断重复的方格,让梯子这件日常家庭物品失去了它的具象性,变得庄严而抽象。

一身黑衣的德国艺术家施拉德(HD Schrader)在他的红色《天梯》四周走来走去。“这里的场地最初我看了好几遍,很少见到这么高的美术馆展厅。所以,我决定做一件和展厅空间尺度相称的作品。”他说。《天梯》的竹子来自浙江德清县,他最初尝试用这种天然材料做艺术装置是在三年前一次厦门国际艺术展上,他的作品被悬挂在闽台公园里树龄超过2000年的大树上,当地20个士兵帮他把竹子涂成鲜红色。

事实上,十字形和正方形的“天梯”存在于两个想象性的立方体中。从上世纪六七十年代开始,施拉德作品的核心就是一个立方体,运用立方体形式的严格概念,通过数学计算和切割构成多种变体,最终在选定的环境中呈现出来。由6个正方形组成、有8个角的立方体既是基本的几何体,又是一种思考方式,是他构想所有概念性作品的出发点。

他对立方体的运用并不总是显而易见,90年代初的《立方体切割》(Cubecuts)由一个矩形棱柱组成的,他的方法是采用一次或者多次对角线切割,从中空的钢立方体中移去一部分,两者在同一空间里被展出。在《弹性立方》中,他抛弃了原有的立方体造型,可以拆卸的支架像一把折尺般向两个方向移动。那里发生了一种类似立方体分解的过程,某些情形下,已经不存在能够让人辨认出初始立方体形态的直角了。

《立方体切割》之后是《立方体碎片》(Cubecracks),就像它的名字所表明的,是一些破碎的立方体。施拉德仍然采用对角线分割方式,将3个堆叠的2.5米高的立方体分割成12块碎片,单个碎片都被构思成城市空间内的钢雕,12块碎片同时也是12件独立的雕塑,它们是从同一种理性逻辑发展而来的。

( 《夜莺巢穴》(2009) )

( 《夜莺巢穴》(2009) )

1995年,《立方体碎片》第一次出现在德国黑尔讷(Herne)小镇的人行道上,7.5米高的钢雕具有异常引人注目的红色,碎片以6块在室内、6块在室外的方式被展示,需要观众在头脑中同时把每一块视为完整的雕塑和可以拼合的碎片。然后是吕贝克(Lubeck)、英戈尔斯塔特(Ingolstadt)等城市,这些不同高度的钢结构体有时候以多表面的椎体直立在街道广场一隅,锐利的红色尖端指向天空,有时候以复杂的曲折姿态平摆在教堂里刻着铭文的地砖上。关于当地观众的反应,施拉德说:“刚开始是轻视和不屑一顾的,几个月后变得积极和热情起来。”

他为他的第一个《立方体碎片》建了一个纸板模型,把边缘向下折叠并计算每次切割的定位。这些《立方体碎片》的新奇之处不仅仅是它们的空间分割,也包括预先考虑好的雕塑呈现方式和动态效果。艺术家凭借直觉获得他所需要的形式,碎片之间的排列和置换,通常是能够提供最尖锐的对比,或者最具有空间性的。

( 德国艺术家施拉德 )

( 德国艺术家施拉德 )

所以,德国艺术评论家伯恩哈德·霍莱泽克(Bernhard Holeczek)评价施拉德的作品说:“雕塑如何被制作是显而易见的,它们的想法来源却无从可知。”

今日美术馆的《天梯》是一场与科布伦茨市路德维希博物馆同步进行的展览,同时出现在两个异地美术馆的作品包括《夜莺巢穴》和《蝙蝠巢穴》装置。多组两个彼此重合的黑色长方体盒子构成《蝙蝠巢穴》,代表一些小小的庇护之所。8组立方体碎块组成的红色《夜莺巢穴》以每组3个的方式悬挂着,伴随着勃拉姆斯音乐,提醒人们地球上那些不断受到威胁、不断消亡的生物和动物,提醒人们自然的脆弱性。

( 《天梯》(2010) )

( 《天梯》(2010) )

迄今为止,施拉德最大的一件作品是高度15米、总重25.5吨的《立方体联姻》。2006年9月,德国萨尔钢铁公司计划用一件艺术作品来纪念即将停止使用的老轧钢车间。在历史上,萨尔州深受煤炭和钢铁的影响,位于弗尔克林根市(V?lklingen)的萨尔钢铁公司至今仍然延续着钢铁时代的荣耀。

展览入口处一段重复放映的录像记录了《立方体联姻》的诞生过程,钢花四溅中,尺寸为400毫米×300毫米的H形钢在萨尔钢厂陈旧的轧钢机钢座中最后一次被拉长,然后根据艺术家的构思和工程师的结构计算进行加工,最后被喷上红色的油漆。《立方体联姻》雕塑矗立在弗尔克林根市东入口处的51号联邦道路,这座工业时代的纪念碑也象征着萨尔钢铁厂与该市之间125年的合作关系。

( 《圆梯》效果图(2010) )

( 《圆梯》效果图(2010) )

总共125米H形钢被艺术家组合成两个角度倾斜的巨大长方体,缠绕交织着互相嵌入对方,因为经过深思熟虑的倾斜角度,围绕着雕塑走动,从不同角度来看,会有不同的形态变化,好像雕塑本身也是处于运动中。到了夜晚,它像正在生产的车间一样发出通红的热光,这是对老轧钢车间的一种纪念。

施拉德1945年出生于德国图林根州,曾在旧金山艺术学院和汉堡建筑艺术学院学习艺术,目前在石荷州欧斯特海弗生活。他的工作室地板上零散地放置着一些红色和黑色模块,他画一些小型的手绘草图作为概念构想的第一步,红色色块代表立方体的外表面,黑色色块表明了立方体的内部容积,从这些手绘草图中发展出不同的作品系列。

德国北海是大西洋上大约100米深的浅边缘海,那里有平坦的土地和非常开阔的地平线,总是和海风、天气、起伏的波浪和涨潮落潮联系在一起。北海沿岸有一种树木,因为长期被风刮而倾斜着生长,排在最前面的树倾斜角度很大,其他树依次排列在后面,倾斜的角度越来越小。

“倾斜的树”的现象被施拉德用在《立方体圩田》的概念中,在北海浅滩的绿色草地上,一连串红色的立方体框架依次排列在那里,最前端、暴露在西风中的立方体呈60度的倾斜角度,排在最后的立方体是以90度直角直立,也就和一排排倾斜的树木相似了。远远望去,红色的立方体框架犹如巨大的画框,不时有海上轮船从画面中穿行而过。

“与《立方体圩田》有关的一个事实也很有趣,那就是它们秋天从浅滩上消失,来年春天又出现在人们眼前,这就与北海的潮汐产生了一种美好的共生现象。”施拉德说,“对我来说,在这样的地平线上放置雕塑作品让人激动,尤其是几何形态的雕塑与大自然之间的对比。”

科布伦茨市路德维希博物馆的策展人贝亚特·瑞芬史德(Beate Reifens-cheid)把《立方体圩田》视为“立方体雕塑整体遵循自然节奏的一种极端情形”,她分析说:“施拉德的雕塑总是通过优美的线条而不是体块来表现,线条是决定性因素。雕塑与自然发生关系,自然也反映在雕塑中,没有自然,如此丰富的视觉感就不存在了,也无法发展出两者的互动关系。”■

立方体的变化无穷

三联生活周刊:最初构思《天梯》的时候,你感兴趣的是竹子这一材料还是梯子的形式?

施拉德:首先是竹子的形状,自然中生长的竹子,从每个竹节可以看到它的生长过程。我眼中的梯子具有几何体的美感。这次展览的主题是和自然的关系,这里意味着对人们的警示,天梯是能够让人接近到天的梯子,人们沿着梯子爬得越来越高,也就越容易跌落下来。

三联生活周刊:你的作品几十年来一直集中在立方体上,为什么对立方体情有独钟?

施拉德:我作为年轻艺术家时,最初是从正方形的二维平面作品开始,后来慢慢向三维转化到立方体,然后是立方体的种种变化,各种切割的可能性。对我来说,立方体是一种完美的物体,它无疑是存在着的最美丽的三维形式,建筑以及其他对它进行过阐释的文化艺术都说明了这一点。立方体的变化无穷,所以,几十年来我都是在做这件事情。

三联生活周刊:你的立方体切割方式是否有规律可循?

施拉德:我是艺术家,不是数学家,那些切割无法用一个计算公式把它们计算出来。这里有偶然因素,通常是切割之后的形状必须让我感到每块碎片的造型美感。在艺术直觉之外,我也会仔细考虑总共切割成多少块、每块的大小比例、切割后的碎片是直立还是平躺等等。

三联生活周刊:在构思和放置一件作品之前,你会预先考虑到环境的因素吗?决定的依据是什么?

施拉德:我选择地点要花费很长时间,考虑放置的具体地点,即使是放在花园环境里,也会细致考虑。比如在展览《立方体碎片》的城市,我曾经走遍整个城市去感觉那里的氛围、人流每天走动的情况、人流的构成和数量等等。确定地点之后,再寻找雕塑与建筑、与周围环境的协调或者对比关系。

三联生活周刊:摆放在一座教堂里的《立方体碎片》是和四周环境截然不同的物体,奇怪的是,看起来还是很和谐?

施拉德:那是德国北方吕贝克一个很有名的教堂,当时我也觉得有点吃惊,我的雕塑放在里面,看起来很协调。可能是强烈的反差对比之后,人们的视觉印象会随之发生改变。

三联生活周刊:1973年你曾经和其他艺术家一起成立“构成主义艺术国际工作组”,是否和俄国“十月革命”前后的构成主义有渊源关系?

施拉德:从意识形态和创作理念来说,我们是受到构成主义和马列维奇的影响,但不是具体的艺术创作。我们当时的名字叫“国际劳动团体”(International Workgroup for Constructive Art),总共存在了12年,核心人物大约10个人,后来都成了国际上构成主义艺术的知名艺术家。当时我们都是绝对的左派,希望不仅仅是知识分子、懂艺术的人,也想让工人阶级接近和理解我们的作品。

三联生活周刊:你偏爱红色也是和左派有关系?

施拉德:也许,红色也是革命的颜色。我受到荷兰风格派和俄国构成主义的影响,他们主张用原色,作品中用红色也很多,这是原因之一。当然我用的是一种特定的红色,我自己选定的标号。还有一个原因,我的作品通常放置在以绿色树木为主的自然环境中,红色与绿色的强烈反差显得非常美丽。■

(感谢李逵六教授的现场翻译) 天梯变奏立方体艺术