丹尼尔·贝尔的预见与局限

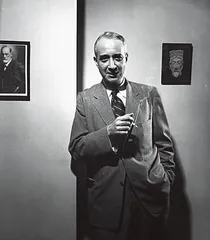

作者:薛巍 ( 丹尼尔·贝尔 )

( 丹尼尔·贝尔 )

纽约文人贝尔

1999年,80岁的丹尼尔·贝尔在写给儿子的信中说,每天吃早饭时,在读了《纽约时报》的头版后,他就会翻到讣闻版。看到他的很多同辈和同事纷纷离世,读的时候,他总是带着克尔凯郭尔所说的“恐惧与颤栗”。他会想到奥登写过的《纪念叶芝》:“他在严寒的冬天消失了:小溪已冻结,飞机场几无人迹。积雪模糊了露天的塑像……他死的那天是寒冷而又阴暗。”他思念他的好友们,迪克·霍夫斯塔特、莱昂内·特里林、西德尼·胡克……

《纽约时报》的讣闻这样说贝尔:“过去70多年里他努力揭示过去、理解现在和预见未来。”在《泰晤士文学增刊》1995年评选的“‘二战’结束以来100部最有影响的书籍”中,贝尔占了两部,《意识形态的终结》(1960)和《资本主义文化矛盾》(1978)。《后工业社会的来临》(1973)也展示了他的预见能力。

贝尔既是一位学者,又是一位知识分子。他认为这两种人之间是有区别的:“学者有一个确定的知识领域、一个传统,他千方百计地在其中找到自己的位置,给逐渐积累起来的、得到检验的过去的知识增添新内容。学者是极少与他的自我纠缠在一起的。而知识分子总是先从他的经验、他个人对世界的理解、他的优势和无能为力出发,并且根据这些感性的东西来判断世界。”在某种意义上,贝尔在这段中也许指的是他自己,他的知识分子人格自觉地对他超脱的学者人格视而不见,他是一个热衷于介入现实的知识分子。

贝尔属于所谓纽约文人,他们大多都是犹太人,年轻时是左派,后来供职于媒体。因为犹太人博览文献的传统,贝尔和他的同辈们热爱论辩和宏大的理论。贝尔自己曾经把纽约知识分子定义为“就世界上的任何论题都能侃侃而谈15分钟的人”。他虽然曾经在芝加哥大学、哥伦比亚大学和哈佛大学执教,但更乐于做一个论题广泛的评论家而非学术专家。他很多重要的论文都发表于《巴黎评论》、《公共利益》等知识分子杂志而非学术期刊。

( 莱昂内·特里林 )

( 莱昂内·特里林 )

后工业社会的来临和意识形态的终结

贝尔的很多洞见今天仍像他刚提出来时一样有意义。比如,几十年前他记录的美国从工业化资本主义向消费资本主义的转变,现在正在全世界蔓延。早在60年代,贝尔就在《后工业社会的来临》一书中预言,在后工业社会,电脑将像工业社会中的汽车一样重要。他还想象了一种信息系统,以家庭和办公室中与巨型中央计算机相连的无数台终端为基础,提供信息服务,发布命令和订购服务。“从制造业向服务业的转变,知识工人的兴起和阶级斗争的衰落如今已变得如此熟悉,让人很容易忘记它们在1973年是多么新鲜。”

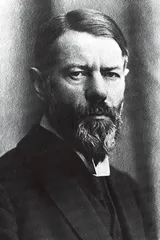

( 马克斯·韦伯 )

( 马克斯·韦伯 )

贝尔为我们从总体上理解后工业社会的本质和特征提供了概念框架,他说工业社会以机器技术为基础,后工业社会则是由知识技术形成的。对于后工业社会来说,理论性知识具有至关重要的意义,这种知识被视为发明革新和政策制定的基础源泉。“社会结构变迁的主要源泉是知识性质的变化:知识的指数增长和科学的分支,新型智能技术的出现,通过研究和发展预算来创立的系统性研究,以及作为所有这些现象之依托的理论性知识的汇编整理。”决策的制定包含了一种新型智能技术的创造。为了处理后工业社会出现的大规模复杂事物,我们见证了信息论、控制论、决策理论、博弈论、效用论和随机过程等新型智能技术的出现及其不断增长。

在职业方面,前工业社会是以农民、矿工和渔民、未经培训的工人为主,工业社会是以经过部分培训的工人和工程师为主,后工业社会则以专业技术性科学家为主。前工业社会伴随着与自然界的博弈,人们从自然界采撷生产和生活资料;工业社会则集中于与改造过、虚拟的自然界的博弈,也就是社会被大机器支配,使用能源和机器技术从事制造商品,因而需要大规模地调配、计划和统筹、组织各种资源。由于服务业的主导地位,后工业社会是一种人际间的博弈,重要的是信息,而不是人的自然力量和能源。“在工作经历和日常事务中,自然被排除了,人们必须学会如何相处。在人类社会史上,这是一个全新的、没有类似的新情况。”在前工业社会,土地领主和军人执掌政权,他们通过直接使用暴力来行使权力,在工业社会,尽管商人是通过影响政治家来间接行使权力的,但他们拥有权力的最大份额,而在后工业社会,科学家和研究人员作为支配力量走向了前台。

从工业社会到后工业社会,不只是以服务业和知识工人取代制造业,社会结构的转变还涉及新的创新法则,新的社会组织模式和新的阶级。贝尔在《后工业社会的来临》中的很多观点至今仍然有效。如他认为,老式的阶级斗争正在被其他冲突代替,如高等教育中存在平等原则和精英原则的冲突。他还指出,物质进步不会消除权力、名望方面的零和竞争带来的挫败感。人们越是能够自由地靠能力出人头地,他们越是会不停地为地位而竞赛。

贝尔的《意识形态的终结》是一部引发了更多争议的著作。他认为,19世纪的各种意识形态就像是世俗的宗教。“某种总体的意识形态是关于丰富的现实的一个包罗万象的体系,它是充满激情的一系列观念,它试图全面改造生活方式。通过强调必然性,通过调动追随者的激情,19世纪的各种意识形态已经完全可以同宗教分庭抗礼。”而这些意识形态已经衰落了。“对于激进的知识分子来说,旧的意识形态已经丧失了它们的真理性,丧失了它们的说服力。很少有一本正经的人士会认为,人们仍然有必要来制订蓝图并通过社会工程就能实现一个社会和谐的新乌托邦。在西方世界,在知识分子中间对如下政治问题形成了一个笼统的共识:接受福利国家,希望分权、混合经济体系和多元政治体系。”

意识形态走向终结的原因有:莫斯科审判、纳粹德国和苏联的缔约、匈牙利工人被镇压等一系列灾难,资本主义世界中所进行的社会经济改革和福利国家的出现。在哲学上,弗洛伊德、保罗·蒂利希、雅斯贝尔斯等人强调人性的局限、缺陷和脆弱的哲学取代了简单化的、理性主义的、强调人性的完善的浪漫哲学。

意识形态在西方衰落的同时,正在崛起的亚非国家正在形成一些新的意识形态以满足本国人民的不同需要。这些意识形态就是工业化、现代化、泛阿拉伯主义、有色人种和民族主义的意识形态。“19世纪的意识形态是普世性的、人道主义的,并且是由知识分子来倡导的。亚洲和非洲的大众意识形态则是地区性的、工具主义的,并且是由政治领袖创造出来的。旧意识形态的驱动力是为了达到社会平等和最广泛意义上的自由,新意识形态的驱动力则是为了发展经济和民族强盛。”

《意识形态的终结》一书的三个部分的标题分别是“理论的模糊性”、“生活的复杂性”和“乌托邦的衰落”。意识形态对现实做简单化的理解,后意识形态的知识分子则提供对现实模糊、复杂的认识。贝尔肯定了要抛弃年轻人的理想主义的主张,但他认为,应该继续保留乌托邦作为人类的向往。“今天比以前任何时候都更加需要乌托邦,不过,通往上帝之城的阶梯再也不可能是信仰之梯了,而只能是一把经验之梯:一个人想要往何处去,怎样才能抵达那里,谁将为此有所付出,有所领悟,有所证明,并有所决定。”贝尔在这里所说的乌托邦已经不同于它的本义“没有的地方”,而更像要制定的政策。

资本主义文化矛盾

在《资本主义文化矛盾》一书中,贝尔的出发点是德国社会学家马克斯·韦伯的一个思想:资本主义作为一种经济制度,具有相应的文化起源和合法性基础。韦伯认为,资本主义精神是同新教伦理非常相近的,而新教伦理的核心是一种特定的禁欲苦行主义:新教徒把此世工作的成功看做是对于自己的上帝选民身份的一种心理验证,因而一方面具有发财致富的宗教动机(这也可看做是资本主义经济的合法性基础),一方面又特别重视经济活动的成功手段。

但贝尔认为,韦伯所重视的新教禁欲苦行主义仅仅是资本主义的精神起源的一个方面,资本主义另外还有一个精神起源,那就是另一个德国社会学家韦尔纳·桑巴特所讨论的贪婪攫取性。我们通常所说的企业家精神同时体现了上述两个方面:一方面是精打细算的谨慎持家精神,另一方面是认为边疆没有边际、以彻底改造自然为己任的不断开拓精神。也就是说,资本主义的文化起源包括两个方面,这两个方面对于资本主义的发展都起了推动作用,但彼此间却处于矛盾中。但恰恰是这两个矛盾方面的并存,才有助于避免各自的过分膨胀。另外,这两种精神虽然都是资本主义的文化起源,但真正为资本主义提供合法性基础的仅仅是新教伦理。

贝尔对资本主义的文化矛盾的发展过程加以分析后得出结论说,原先赋予资本主义社会以合法性的文化基础已经瓦解了。贝尔认为,造成这种局面有三种因素。第一,严肃艺术中的现代主义。贝尔概括了现代主义艺术的三个特征:坚持艺术与道德的分化,推崇创新和实验(主张“新的就是好的”,认为艺术的生命在于题材、手法、材料和观念等等各个方面的创新),把自我奉为鉴定文化的准绳。在贝尔看来,在推崇个人自由和解放、批判传统和权威方面,现代主义艺术同资本主义经济冲动之间却迅速生成了一种敌对关系:资产阶级精打细算、严谨敬业的自我约束逐渐同他们对名望和激动的孜孜追求发生了冲突。当工作与生产组织日益官僚化,个人被贬低到角色位置时,这种敌对性冲突更加深化了。工作场所的严格规范和自我发展、自我满足原则难以和平共处。

第二,大众文化中的非理性主义。这方面贝尔指的主要是在60年代达到高潮的一些现象:对暴力和残忍的炫耀;沉溺于性反常;渴望大吵大闹、抹煞艺术和生活的界限;艺术的政治化和政治的艺术化(审美化)。

第三,市场体系的享乐主义。资本主义经济的发展一方面要求精打细算,另一方面又要求刺激消费。资本主义经济不仅提出了多多消费的需要,而且提供了提前消费的手段。贝尔说:“在资本主义发展早期,清教的约束和新教伦理扼制了经济冲动力的任意行事。当时人们工作是因为负有天职义务,或为了遵守群体的契约,破坏新教伦理的不是现代主义,而是资本主义自己。造成新教伦理最严重伤害的武器是分期付款制度,或直接信用。从前,人必须靠着存钱才可购买。可信用卡让人当场立即兑现自己的欲求。机器生产和大众消费造就了这种新制度,新欲望的不断产生,以及用以满足它们的新方法也促成了这一改变。”

贝尔认为,由于上述因素,美国社会出现这样一个奇特的混合:“一方面,商业公司希望人们努力工作,树立职业忠诚,接受延期报偿理论;另一方面,公司的产品和广告却助长快乐、狂喜、放松和纵欲的风气。人们白天正派规矩,晚上却放浪形骸。一方面强调功能理性,专家决策,奖勤罚懒;另一方面强调天启情绪和反理性行为方式。”

这就是美国资本主义的历史性的文化矛盾和文化危机。就社会而言,这意味着凝聚力的消解;就个人而言,这意味着生活意义的失落。由于这种文化危机和文化矛盾,贝尔认为美国资本主义已经失去了它传统的合法性。

贝尔还提到导致资本主义文化矛盾的另一个来源。对于现代各国来说,经济增长不仅是一个经济问题,而且也成了一个政治问题。“虽然经济增长从未有过民族主义的强烈感染力,从未有过曾经用以动员社会的思想意识的感召力,但它已经成为西方工业化社会的一个重要信条。”但问题是,这种增长唤起了人民难以遏制、也难以满足的持续提高的期望,这种情况在一定条件下会成为很大的社会问题:“作为资本积累的果实,经济增长在经济上和文化上却使人们产生了一系列的期望,资本主义制度发现,要给这些期望降调十分困难。当这些期望与其他飘忽不定的因素(例如恶性的然而又是周期性发生的通货膨胀,它的渊源是突然兴起的世界经济)结合起来时,他们就会为经济动荡和政治动荡创造条件,而政府则会发现这些动荡越来越难以对付。所有这一切导致了失落感和危机感,动摇了个人对社会的信仰。”

贝尔假定存在着三个核心领域,它们分别由不同的轴心原则支配:经济领域是效率,政治领域是平等,文化领域是自我实现。当前,社会结构与文化之间存在着剧烈的断裂。前者为由效率和工具理性来界定的经济原则以及通过对物的有序安排进行生产的组织所支配。而后者则是奢靡的、混杂的,由反理性的情绪所支配,这种情绪将自我当做衡量生活体验的美学价值的尺度。自我约束、自制力和延迟满足等性格特征,在技术、经济领域依然发挥作用,但现在却与作为文化领域之特征的享乐主义原则发生着冲突。

对于上述文化矛盾和信仰危机,贝尔本人的立场是,“在经济领域是社会主义者,在政治上是自由主义者,而在文化方面是保守主义者”。他认为,社会资源应该优先用来建立社会最低限度,以便使每个人都能过上自尊的生活,成为群体的一分子。同时,他信奉个人权利的自由主义原则,人们在道德领域的所作所为,只要是私下进行,便无关于他人和社会;社会的价值标准应当奖赏个人成就。最后,传统在保障文化的生命力方面是不可缺少的,它告诉人们先人们是如何处理同样的生存困境的,这种三位一体的立场既连贯又统一。首先,它通过最低经济收入原则使人人获得自尊和公民身份。其次,它基于任人唯贤原则承认个人成就带来的社会地位。最后,它强调历史与现实的连续性,并以此作为维护文明秩序的必要条件,去创建未来。

贝尔还提出了资本主义文化矛盾的一种解决方案:“假如世俗的意义系统已被证明是虚幻,那么人依靠什么来把握现实呢?我在此提出一个冒险的答案——即西方社会将重新向着某种宗教观念回归。宗教能够重建代与代之间的连续关系,将我们带回生存的困境之中,那是人道和友爱的基础。”

贝尔并不是要求人为地复兴宗教。他认为,宗教能够重建代与代之间的连续关系,但又指出我们无法人为地制造出这种连续性。“人们可以发明一些方法,可以制定一些规则,可以设立一些机构。但是信仰却具有一种有机性质,它不可能通过行政命令的手段得以产生。一旦信仰破灭,它需要很长时间才能重新生长起来(因为它的土壤是经验),并重新发挥效用。”在1978年的再版前言中,他又强调:“宗教是不能制造的。人为制造的宗教更加糟糕,它虚伪浮夸,极易被下一轮时尚冲散消灭。宗教源出于人类分享共同悟性的深切需要,它不是灵魂工程师所能制造的。”

澳大利亚社会学家马尔科姆·沃特斯说:“贝尔对文化的分析是其理论中的瑰宝,是光彩夺目的力量之旅,是他的博爱、智力、激情和敏感的证明。这项工作是充满挑战的、刺激的、有教益的、有远见的。”他也认为,与19世纪最伟大的社会学家们比起来,贝尔可能更容易成为他的时代、他所处的环境和他的价值观念的囚徒。比如,贝尔在文化上的价值立场不仅保守,还以精英自居。他认为自20世纪60年代以来,资产阶级文化早已被打翻在地,因此再也没有什么可反抗的了。“新的离经叛道的作风没有真正的敌人,这个新的反叛者就像一位职业拳击手,却试图击倒一个不在拳击场中的对手。”但是福柯却说,那仍是一个充满了独裁主义、精英阶层、官僚政治统治的社会。个人竭尽全力表达自我以反抗这种种束缚,而如果把这种努力看做不真实的,或仅仅看做标新立异,那也未免太轻视它了。

《经济学人》编辑阿德里安·伍尔德里奇说:“虽然存在贝尔所说的文化矛盾和马克思所说的经济矛盾,资本主义仍很强劲。”《纽约时报》专栏作家戴维·布鲁克斯在《天堂里的波波士》中说:“资产阶级道德和波希米亚道德的混合体能够给经济带来勃勃生机。近年来一些最成功的公司都是由理查德·布兰森、乔布斯等非清教人物创立的。谷歌等高科技公司毫无困难地把获利动机和大学校园气质结合在了一起。但是,在一个领域贝尔是有先见之明的:他担心消费主义在鼓励人们贷得超出他们理性希望去偿还的钱。”■ 经济学政治资本主义制度资本主义社会后工业社会的来临预见资本主义世界体系局限