杨根奎:最后的“八百壮士”

作者:李菁 ( 1937年8月,淞沪战役爆发,10月底中国军队第88师524团团长谢晋元(中)率数百壮士坚守闸北四行仓库,以掩护主力部队撤离 )

( 1937年8月,淞沪战役爆发,10月底中国军队第88师524团团长谢晋元(中)率数百壮士坚守闸北四行仓库,以掩护主力部队撤离 )

发现“八百壮士”

杨根奎的出现多少有些偶然。

一个多月前,在大邑打工的侄子杨祖根回家告诉杨根奎,有一天,他到距离不远的建川博物馆去参观,看见里面有守卫四行仓库的谢晋元团长的雕像。杨祖根记得伯父经常念叨自己是“八百壮士”,是谢晋元的兵,于是赶紧把这个消息告诉了伯父杨根奎。90岁的老人一听便坐不住了,急着要过来看。老人的大半生是在成都金堂县白果镇一个叫马家村的小山村里度过的,只有周围一些上了年纪的老人知道,这位叫“杨耀辉”的貌不惊人的老人,早年上过战场,打过仗,没事还爱听他“摆一摆”。

2010年12月4日,杨根奎由侄子带着,走进了建川博物馆。在壮士广场,看见巍然屹立着的谢晋元雕像,身体有些佝偻的老人努力站直身体,深深鞠了一躬,并肃然敬了一个礼:“报告团长,兄弟们给您敬礼,我们赢了,赢了,赢了……”举起的手久久没有放下……

那一天,当建川博物馆馆长樊建川骑着自行车进到馆里的时候,正好遇到参观结束往外走的杨根奎和杨祖根。认出樊建川的杨祖根叫住了他,并告诉他,自己身边的伯父是当年守卫四行仓库的“八百壮士”中的一员。

( 在淞沪保卫战中,坚守在上海四行仓库的88师524团战士 )

( 在淞沪保卫战中,坚守在上海四行仓库的88师524团战士 )

“说句老实话,我第一反应是不太相信。”做历史收藏这么多年,樊建川也见了很多不太可靠的事情,有的另有目的,有的是记忆混乱。他有意设置了许多问题“考”这位老人,老人的回答让他很快打消了疑虑。樊建川特地安排老人住下,陪他吃晚饭的时候,细细聊了两个小时。“难以置信,老人家的记忆力惊人,细节历历在目,丝丝入扣。”樊建川连连感慨“苍天有眼”。老人对部队番号、连级以上长官的名字都如数家珍。这位老人,以前叫杨根奎,现在叫杨耀辉。四行仓库“八百壮士”幸存者,时任88师524团1营2连1排中尉排长。

四川新发现了一名“八百壮士”的消息很快传播开来。杨根奎的身份,也得到了上海淞沪抗战纪念馆副馆长沈建中的确认。他们闻讯后,迅速从上海赶来,在第一时间为杨根奎做了详尽的采访记录。

( 1937年10月底,日军向四行仓库发起进攻 )

“八百壮士是中国抗战的一面旗帜。因为这一特殊的象征意义,也使得他们的命运得到极高关注。”沈建中说。抗战爆发距今已70多年,当年20岁参军的人,现在已是九旬老人。“杨养正去世后,目前已知在世的‘八百壮士’应该就只有杨根奎老人。”沈建中很谨慎地告诉我,“我估计以后也不会有‘八百壮士’出现,除非有奇迹发生。”

沈建中说,解放后,因为政治运动,很多“八百壮士”都将自己的经历隐瞒下来,比如2009年去世的北京的“八百壮士”王文川,就连自己的子女也从不知道父亲曾有过一段这样的经历。也有一些人,比如杨根奎,改名换姓,这个特殊的群体,从此消失于人们的视野当中。

( 1937年11月初,淞沪战役结束后,日军装甲车驶入上海市区 )

( 1937年11月初,淞沪战役结束后,日军装甲车驶入上海市区 )

“到了纪念抗战胜利50周年、60周年的时候,从舆论到普通民众的观念都有了很大变化,国民党正面抗战的作用也被肯定,散落在各地的老兵不断被挖掘出来。”沈建中说,特别是在抗战胜利60周年的2005年,媒体大量报道了抗战老兵。

2003年,四川媒体也是在一次偶然采访中,“挖掘”出了当年的“八百壮士”之一杨养正。2005年,杨根奎从报纸上看到了杨养正的报道。“父亲看了报纸,一直想不起来这个人是谁,后来知道他的原名叫杨德余,才恍然大悟。”杨根奎的小儿子杨祖志说,这些年,他们全家也为恢复老人的身份和名誉而奔忙,却总是四处碰壁。“我们找乡政府,他们说,你父亲是国民党的人,你们去找国民党好了。”看到了杨养正的报道,家人也曾想找过媒体,但是遭到了老人的三儿子的坚决反对,“我三哥当年曾陪着父亲去找过乡政府,实在是伤了心,他说,‘饿不死就算了’,不要去找了。”小儿子说。

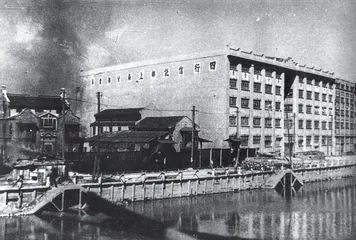

( 1937年10月,战火中的四行仓库 )

( 1937年10月,战火中的四行仓库 )

于是,登有杨养正的报纸就被杨根奎小心翼翼地存着,一直存了5年,变得皱皱巴巴的,他也没舍得扔掉。可是等到他终于被“挖掘”出来后,96岁的杨养正却在几天后离开人世。杨根奎最终没有能同近在咫尺的战友见上一面。

激战四行仓库

( 上海女童子军杨惠敏为坚守四行仓库的官兵送去战旗 )

( 上海女童子军杨惠敏为坚守四行仓库的官兵送去战旗 )

90岁的杨根奎清楚记得,自己是民国二十五年(1936)入的伍,离开家的那一天,正好是大年三十。15岁的他成为川军第21军第4师的一员,21军军长是刘湘,第4师师长是著名的“傻儿师长”范绍增。入伍后不久的杨根奎赶上部队整编,他离开川军到了重庆,参加中央军。虽然70多年过去了,可是每每提及自己部队的番号,杨根奎还总是那样气宇轩昂:“国民革命军第88师262旅524团1营2连1排。”作为铁匠的儿子,年轻的杨根奎有一副好身板,杨祖志说,父亲当年身高1.78米,人称“杨大汉”,这大概也从一个侧面解释了杨根奎何以能被“中央军”挑走的原因。

那时候的杨根奎,是成千上万中国士兵里最普通的一位。那时的他也许还没意识到空气之中已弥漫着越来越浓的硝烟味道,他只是清楚记得这样一个小细节:1937年,有一次军政部部长何应钦派人到524团视察,要看524团的攻防战术演习。闻听此讯,战士们都很激动。“当时指定1营选1排演‘攻’,2营选排长演‘防’。”因为1排排长生病,杨根奎被选为代理排长,他带领的1排攻下了对方的防御,因而得到了奖励:中央券5圆,笔记本1个,钢笔1支。毕业于黄埔军校的2营营长因为输了比赛,还被上司批评了一顿。这是杨根奎铭记一生的荣耀之一。

( 杨根奎在建川博物馆的正面战场馆向馆长樊建川捐赠抗战证章 )

( 杨根奎在建川博物馆的正面战场馆向馆长樊建川捐赠抗战证章 )

淞沪会战时,孙元良带领的88师是最早投入抗战前线的一支队伍,他们其实早在1937年8月11日就开始向淞沪近郊推近,杨根奎也跟随部队从无锡赶往苏州增援。“我们12日到达上海的时候,就在苏州河一带和敌人激战,你退我攻,你攻我退,打了两个多月,和日本人打了数十次。战斗打得好惨烈呦!经常是100多人打下来只剩几个了,那个时候都不知道死伤了多少,边打边补充,前后补充了四五次,最后连武汉的地方保安团都上来补充了。”杨根奎回忆。

“前来补充的,是湖北保安第5团。”上海淞沪抗战纪念馆副馆长沈建中说,这些年他们陆陆续续找到的“八百壮士”大多出自湖北。作为淞沪战场的先头部队,524团伤亡惨重,以至于在撤出闸北之前几乎变成了一个空架子,刚刚从湖北开来、正在南翔待命的湖北保安第5团全团补入524团,他们大部分是7月7日战争爆发后刚刚招募、尚未完成训练的新兵。“杨根奎的回忆恰好印证了这一点。”沈建中说,由此也再一次确认了杨根奎身份的可靠,“没亲身参加过战斗的人很少有人知道这个细节”。

1937年10月25日,日军3个主力师团发起进攻,并配以150架飞机轰炸,猛攻第21集团军阵地,上海西北的战略要地大场陷落,防守该地的川军18师师长朱耀华羞愤自杀。随着大场、江湾、闸北等地的失守,中国守军腹背受敌,为避免全军覆没,蒋介石决定将主力部队撤出闸北,向苏州河南岸转移。因为11月份要在比利时的布鲁塞尔召开“九国公约”,为了向国际社会表明中国抵抗日本侵略的坚决态度,蒋介石决定留88师一部分兵力在闸北,死守上海,“以感动中外人心”。

大军撤退的情形下,这支被留下来的部队的命运,几乎等同于牺牲。所以本来准备留下一个团的88师师长孙元良,在最后撤离前,决定只留下一个加强营。于是就以524团第1营为基干,配上必要的特种部队,组成了一个400多人的加强营。因为524团团长韩宪元负伤,团副谢晋元代理团长,奉命“死守上海最后阵地”。

孙元良也替留守的队伍选定了固定的据点——四行仓库。四行仓库原来是上海金城、盐业、中南、大陆4个银行的仓库,位于苏州河北岸西侧,它的东、西、北三面虽然均被日军占领,但它的南面是公共租界,一方面,日军无法通过租界进攻,也不敢使用大炮。另一方面,它只与英美租界相隔一条苏州河,因此就将整个战斗展现在了西方世界面前。由于先前这里被当做88师师部,里面贮存了大量食物和救护用品等,再加上其钢筋水泥结构,相对安全。

杨根奎清楚记得,他们是在10月26日晚上由团长谢晋元带领进入四行仓库的。谢晋元那番慷慨激昂的讲话,他至今记忆犹新。“团长给我们训话:‘同志们,现在第1营奉师长命令坚守四行仓库,现在希望同志们要与敌人拼命到底,多打死他一个日本人,我们就是多一个胜利!’谢团长非常严厉,如果没有命令谁敢离开半步,他是马上就可以开枪的,作战的时候是不讲人情的,谁坏了纪律就会就地枪决。”

大军都撤退,只留下这一支队伍孤零零地苦撑,会不会有怨言?当被问及这个问题时,老人愣了一下之后,说:“团长说过,四行仓库就是我们的坟墓。我心里想,跑也跑不掉了,这时候只能与敌人拼到底。英雄也是在万难中逼出来的。”

进入四行仓库的士兵的具体数字,至今还没有一个准确说法,很多研究者倾向于认为超过400人,杨根奎则提供另外一种说法:“团长说完话后马上点名,第1连91个,第2连103个,第3连90个,第4连机枪连111个,加上团长和营长(杨瑞符),一共397人。”

“团长下令第1连步枪连上4楼,在四行仓库的正面;第3连步枪连上3楼;我们第2连在四行仓库的正面,展开攻势。”杨根奎回忆。“他描述的守四行仓库时的火力布置点,和谢晋元在日记里回忆的场景非常吻合。从几个细节就可以听出来,他是确凿无疑的‘八百壮士’。”沈建中说。

10月27日早上,由松井石根带领的日军第3师团开到上海北站,午后13时开到四行仓库附近。当10名左右的日军接近四行仓库进行侦察时,里面的中国守军突然向他们开火,打得日本人措手不及。

“敌人猛攻,我们步兵和机枪连还击,那时候,敌人连攻两次没攻下来,只好退了下去。”不甘心的日军很快又发起另一轮进攻。“敌人的步兵掩护100多名骑兵,向四行仓库进攻。我命令我的连只打马不打人,马打死了人就下来了。”看得出,90岁的杨根奎显然至今还得意于这一招,讲到兴致处,老人还站起来,模仿骑兵拖着腿走路的样子:“他们一下来,腿这么张着,根本走不动,打他们就像打死人一样,很容易。”

杨根奎说,日军不怎么夜袭,“他们大部分在白天作战,在白天是陆海空连起来,用机械化部队。”即便如此,守卫四行仓库的战士们在夜里也不敢稍有马虎,“一连几天眼睛都不敢闭,坚守阵地”。

老人也很显然对一些“八百壮士”“吃不饱饭”的回忆很不认同:“仓库里面黄豆、大米、面粉、木耳……什么都有,我们老师长说,就是在四行仓库打一年半载都有吃的,你说那个四行仓库有多大?有的同志说连稀饭都没有,有些同志就说拿面粉、黄豆做主食了。四行仓库那时有4个灶,碗、筷都是齐全的。”杨根奎说,2营、3营撤退时,把弹药全部留了下来,所以弹药也很充足。

关于“八百壮士”这一称呼的来源,现在普遍的说法是,谢晋元故意将数字夸大,以迷惑敌人。而当时在现场的杨根奎老人,对此却是另一种解读:“当时上海人问我们有多少人,谢团长把手一挥,意思是说‘别问了’,可是他挥手的手势像‘八’一样,外界就传出‘八百壮士’。”

身在沦陷区的上海市民则感动于仍有一支中国军队在这里坚守。他们通过种种渠道,问谢晋元需要什么,谢晋元回答:需要一面青天白日旗,于是有了女童子军杨惠敏送旗子的著名故事。杨惠敏究竟怎么到达的四行仓库,后来也成了争论不休的一个话题。有人说她是泅渡过苏州河的,傍晚时分穿过封锁线过来的。杨根奎是这样回忆的:“因为敌人的火力把四面都封锁了,女童子军杨惠敏把青天白日旗子背上,慢慢学狗爬过新垃圾桥过来的。电视里边说杨惠敏是从水里爬出来的,可是那时候天气很冷,一个女同志怎么敢从水里爬出来?好冷!就是那男同志他也不愿意。”

10月29日一早,上海市民发现四行仓库楼顶升起一面中华民国国旗。对岸3万上海民众目睹这一切,激动地高呼口号。而日军则出动大炮和轻型坦克,从各个方向发动进攻,守军顽强抵抗,杨根奎亲眼看见一名负伤的士兵将自己绑上手榴弹跳下仓库,炸死了20多名日军。10月30日,守军又与日军顽强战斗了整整一天。

“四行仓库之战,对于中国抗战的象征意义,远远大于具体一场战略的意义。”上海淞沪抗战纪念馆副馆长沈建中说。此前,中国人对于抗战一片悲观之声,而四行仓库保卫战,树立了全国抗战的信心,“中国不会亡”一时成为振奋人心的呼声。

从孤军到战俘

中日战争初始,英、美仍保持中立,因为怕久攻不下的日本人前来轰炸殃及自己,于是英国人向中国政府施压,要求撤走守卫四行仓库的中国军队。迫于压力,中方10月31日下达了撤退令。杨根奎说,团长谢晋元原本还在和4个连长研究怎么打出去,但也被劝阻。

“我们是31日拂晓时撤退的。团长让2连和敌人战斗,牵制住敌人,1连、3连和机枪连用火力压制住敌人,掩护4连撤退。”杨根奎带领40人的敢死队先行突围,“我带着两支手枪,4颗手榴弹,带人冲了出去。”这次突围的肉搏战,给老人留下了终生的印迹——额头上的那道伤疤,是当时被日军刺刀拉开了一条口子;讲话时一直耷拉着的左手,则是因为拼刺刀时折断了手腕。

撤退时受到上海市民的夹道欢迎。“油条、大饼、包子……街上所有的东西都被买光了送给我们。”杨根奎的记忆中,397人的队伍,伤亡37人,剩下360人进入英租界后,马上被收缴武器,他们被送到公共租界胶州路附近一块空地上,从此失去自由,陷入“孤军营”。

相比起后来的境遇,孤军营的生活还算好一些。“当时有很多上海市民自发送吃的,也有很多大学生过来给他们上文化课。”沈建中说,比如北京后来找到的“八百壮士”王文川,在崔永元拍的纪录片《我的抗战》里吹起了口琴,“这些都是当时的志愿者教给他们的”。孤军营里的士兵们也做一些力所能及的事情,比如自己做肥皂——那些肥皂在上海还成为热销产品。

即便在孤军营里,杨根奎记得谢晋元依然要求严格。1941年4月24日,谢晋元被4名士兵杀害。“我们出操的时候,听说团长死了,大家都不知道出了什么事情,都很悲痛,都哭了……”杨根奎至今也不相信是自己的战友杀的谢晋元,“我们一直很团结”。

“虽然其间国民政府一直同英国交涉,但是这些孤军最终也没有被救出来。”沈建中说。对“八百壮士”来说,最大的痛苦,莫过于曾经的战友在前线与侵略者殊死战斗,而他们却沦为失去自由的人。1941年12月18日,太平洋战争爆发,日军入侵租界,孤军立刻成为战俘,开始了极为悲惨的战俘生活。

杨根奎与战友们先是被运到南京江油第一监狱做苦力,“哪个地方要几十个(苦力)就给他几十个”。那是一段苦不堪言的生活:“每天中午就能吃2两米,土豆、萝卜都是小小的,搁盐腌着吃不饱。”更深的折磨还是精神上的。“他们整天逼着我们学日本话,说得不对就打,一天要挨无数次打。”杨根奎还能流利地用日语报出数字1~20。

杨根奎说,一个月后,他与其他战俘一起,又被运到安徽芜湖裕溪口挖煤。

“我们住的地方离裕溪口有3里路,晚上住在一个大工棚里,外面有铁丝网围着。”战俘营里有一个叫夏光宝(音)的人,是新四军的联络员。有一天趁中午吃饭的时候,他偷偷问杨根奎:“你们为什么不跑?”然后又说:只要跑出5里地之外,新四军就会过来接应。

夏光宝显然早已对周围的地形做了详细勘查,他告诉杨根奎:裕溪口街上住了1个连的“和平军”(汪伪政府的军队),不远处有碉堡,那里住了日本人的一个排,有一挺重机枪,这个铁路外面5里路,还有一个日军哨卡,有两挺重机枪。

“我回来找几个排长一起商量,大家说冲出去就是活,冲不出去就是死。”杨根奎说,他与战友们策划了一个暴动方案:他们以铁锹、镐头和手里削尖的竹竿为武器,兵分三路,一队人马攻击碉堡;一路人马攻击卫兵,“然后带领所有不怕死的,攻击‘和平军’那一连”。因为觉得代团长雷雄“个子很矮”,他们没有通知雷雄。

就在计划开始行动的那一天,情况突变。本来约定吃完午饭就动手。可是杨根奎说,他刚端起饭碗,代团长雷雄突然把他拉进后面的厕所里。毕业于黄埔七期的雷雄告诉他:自己还有个同学,是戴笠所属军统的“忠义救国军”的一个少将旅长,也被关进这个战俘营,这一天碰巧是这位少将旅长休息,没有出工。雷雄希望杨根奎换个日子动手,好把同学也带上。

“我和团长(雷雄)还没说上两三句话,日本人马上在四面架起机枪,叫我们集合、点名。”杨根奎说,两个日本兵直接来到他面前,架起他的两只胳膊,直接把他拽到炮楼里面,捆绑之后吊了起来。十几个日本兵一边骂,一边轮流上来打他,鲜血很快流到胸口,眼睛被打得完全睁不开。

“日本人三八式步枪那个刺刀是两边开口的,很锋利,他们用刺刀戳我,然后把我扔在一边,他们吃饭,吃完后又围上来打,然后把洗碗水用瓢舀着从头上淋下来……”杨根奎说那时的他已经完全没有恐惧。“我想肯定就是一死。”老人回忆起来,脸上还是一脸的凛然之情。

裕溪口附近还驻扎了一个日本宪兵队,得知这边要暴动的消息,宪兵队长带着一个翻译匆匆赶到。宪兵队长是个60多岁的日本人,他先让人把杨根奎放了下来,然后问话。

“翻译是中国人,他不凶,他问我哪个部队、什么官阶,我就说是88师524团的。”听到524团的时候,宪兵队长马上露出敬佩之色,然后开始呵斥那些日本士兵。之后,又问杨根奎为什么要跑?“我就直接跟他说:第一,每天抬煤炭,太累,没有休息,吃也吃不饱;第二,工人们得病了,医官把工人浇上汽油往炭上一放,烧得喊天叫地的,这样死还不如跑;第三,天气这么冷,大家的衣服都很薄,与其等着冻死还不如一跑。”

宪兵队长听了杨根奎的控诉,马上把煤炭厂的经理田中叫过来。田中是个大胖子,刚进门,就被宪兵队长一脚踢倒在地,训斥一番。宪兵队长把日本医官叫来,把杨根奎脸上的伤处理一下,让他归队,休息了十几天。一场生死危机最终化险为夷。但是杨根奎至今也不知道是谁告的密。

逃亡,逃亡

杨根奎说,自此风波后,战俘营的待遇稍有改善。工棚里的战俘成分也相对复杂,有新四军、中央军、川军,还有很多地方上的老百姓。有时,他们还会和地方上的百姓打牌,从家庭经济条件稍好的地方百姓那里赢点钱,让老百姓从外面买点吃的从铁丝网下面塞进来,他们在里面用铁做了一个桶,架在石头上,做成一个简陋的锅,改善生活。

这一天,杨根奎买了豆酱和肉,夹在胳膊下面往回走。每天收工时,要走过一段3里多的铁路才能回到工棚。“上了铁路,一个新四军的人过来悄悄说:‘老杨,我们今天要走!’我正在纳闷,怎么没有人告诉我?我还说‘怎么走?上一次我们没跑掉’。我不太相信。这个人说完就走到我前边去。”

杨根奎还记得走了10根砧木,“突然听到前面‘砰’的一声,重机枪响,然后是‘啪啪啪’一连串的子弹声,就像在头上爆炸一样……”杨根奎意识到,有战友已经动手了,他注意到前面是一个不到20岁的“假鬼子”——也就是日本人从满洲招来的兵,手里提了一把三八式步枪,他赶紧把刚买的肉和酱一把扔掉,从后面一拳把“假鬼子”打翻。“我把枪夺过来边跑边上子弹,谁知道一推枪膛的时候,我才发现里面根本没有子弹。”

当时新四军的一个连长担任战俘营的中队长。枪响时,中队长让大家全部趴在地上。杨根奎赶紧把抢来的枪扔到旁边的湖里。令人窒息的枪声终于停了下来,日军招集大家点名。上次雷雄要带着走的那个少将旅长同学,“他跑不动了,被日本人抓回去用刺刀刺死”。日本人问中队长杨根奎是否参与逃跑,中队长否认。于是杨根奎又逃过一劫。

这次成功逃脱的战俘中,就有后来改名为杨养正的杨德余。据后来包括杨养正等一些经历者的回忆,这一次发生在1943年春节前后的越狱,是由原524团的代团长雷雄策动的。当时日本人追了七八里路之后,不敢再向前,而新四军听到这边枪响,赶来支援。当时在裕溪口集中营的“八百壮士”有80多位,逃出来的有30多人。他们在新四军部队休养大约半个月,又由新四军派一排战士护送他们过了敌人的公路封锁线。这30多位“八百壮士”从安徽出发,上河南,到湖北,其间翻越神农架,吃尽苦头。在湖北老河口时,代理团长雷雄患猩红热病死,这时团里还剩下20多人,连长陈日升带大部分人找部队,失去左眼的杨养正与其他3位战友辗转回到重庆。

失去机会的杨根奎只能回到集中营。

过了一段时间,日本人在陇海铁路的运输线被游击队破坏掉,杨根奎这批人又被叫去修补铁路,拆了平汉铁路,补充陇海路,因为煤炭运不进来,他们又被运回南京,到浦口抬煤炭。那时候,已是1945年的6月。老人清楚记得,那每天都有二三十架“我们的飞机”在上空盘旋。大家内心暗暗欢喜,却又不敢表现出来。

在这个大工地上,除了杨根奎这些劳工,也有地方上的老百姓。有一次,一名叫谢友杰(音)的工头跟杨根奎攀谈起来,巧的是,谢友杰原来是524团的传令兵。抗战爆发之初,他就回家了,没想到,在这样一个时空里,谢友杰会与自己原来的战友以这样一种方式相遇。谢友杰偷偷告诉几个战友,有合适的机会,他会帮助大家逃脱。

那时候,有两条铁板船往来江上,煤炭由浦口火车站运来,上铁板船运到对岸的铁厂。这一天,南京遭到盟军和中国空军的联合轰炸,炸毁了其中一艘铁板船。为了抢运煤炭,日军要用仅剩的那一条船,日夜运输,战俘们只好日夜加班。

没想到,这正是逃脱的好机会。第二天晚上,杨根奎跟着战友们刚上船开始干活,谢友杰来了:“现在是个好机会,你们快跑!”于是杨根奎与第2连连长邓英、第2排排长曾国良和其他部队的一名勤务兵张铁久4个人悄悄躲到谢友杰的住所,谢友杰也住在大工棚里,有心的他早已在自己家床下挖了一个大洞,周围的床单垂下遮住;4个人于是躲到了谢友杰家的大床下面。

躲了好久,大家估摸着到了日本人该收工、在码头查人数的时候了。“平时我们和谢友杰打交道都背着日本人,日本人根本不知道我们互相认识,也根本没怀疑到谢友杰头上。”

凌晨2点左右,谢友杰一个人出去查看,外面已经悄无声息。谢友杰回到屋里,从床下喊出这4个人,让他们吃了香喷喷的蛋炒饭后,又发给每人一些汪伪政府发行的“储备票”,又给了每人一个战俘工头用的袖章——戴了这个袖章,日本人不会怀疑他们的身份。

工棚四周还有高高的铁丝网围着,邓英个子矮,杨根奎让他踩着自己的肩头翻过铁丝网。翻过铁丝网,外面是一个干涸的湖,杨根奎牢牢记着谢友杰的交代:穿过小湖就是大公路。刚刚上了大公路,天就亮了,路上开始出现卖菜的人。仗着自己会几句日语,杨根奎在浦口火车站买了车票。“买了票,在那儿等车,心啊,咚咚咚地跳个不停。”候车室里人山人海,这4个神色多少有些紧张的人,并没有引起太多注意。等到检票上了火车,心里才稍微踏实下来。路上,他们还躲过“和平军”的盘查,并到大马场找到了新四军的游击队。

被囚禁7年,杨根奎终于呼吸到了自由的空气。

“因为‘八百壮士’让日军吃尽苦头,所以他们肯定是日本人的眼中钉;他们把‘八百壮士’拆开,分送到各地集中营,也是要在身体和意志上摧毁‘八百壮士’。”上海淞沪抗战纪念馆副馆长沈建中说。根据他的研究,孤军营里的“八百壮士”,最终分成6批。

第1批官兵100多人,被运到杭州西兴镇养马,其中15名士兵又被调到上饶,他们在通信班班长刘益林指挥下顺利脱逃。(另一说100多人被送到日军一军官学校“金陵部队”做苦工。1943年元宵之夜,一赵姓班长带领28人将棉被、毛毯等盖在铁丝网上逃了出去。之后去金陵部队的100名官兵,先后逃掉了六七十个。)

第2批官兵为36人。被海运到新不列颠岛的拉包尔港当苦役,十分凄惨;仅10余人回到故土。

第3批,一共官兵87人,由团长雷雄率领被押往芜湖裕溪口,也就是杨根奎所去的战俘营。“这批人组织了好几次逃亡,其中成功了几次,可是没有办法知道后来每个人的下落。”沈建中说。

第4批,约七八十人,被囚禁在南京近郊,1942年11月6日趁外出调动之机逃走,其中大部分人参加了茅山游击队,“国共内战期间,孙元良在重庆有一个88师留守处,逃脱中的9人到了重庆”。

第5批约七八十人,一直在老虎桥莫愁湖附近做劳工。有时也会被拉到孝陵卫一带。有时被日本人押到上海龙华修路,做各种苦力。“这批人虽然做苦力,但境遇稍好,因为那时候日本人已是强弩之末。”1945年2月孤军组织了集体逃亡,其中有33名官兵受到新四军在苏南的游击队接应,最后全数辗转抵达重庆。

最后一批50多名孤军于1942年被押送到新几内亚做苦工,遭遇最惨。沈建中说,1946年8月24日,澳大利亚军舰将在巴布亚新几内亚做苦役的这批战俘运回上海,58人仅剩下36名幸存者,其中包括524团第3连连长唐棣。

迟到的荣誉

逃离了战俘营的杨根奎和3位战友,每到一地,只要一提自己是“八百壮士”的一员,都得到极大尊重。1945年8月10日,他们在安徽第十战区驻地听到了日本无条件投降的消息。“那天满城都在放火炮庆祝,第二天还给我们开了欢迎会。”说起当时的情景,杨根奎仍十分激动。

1946年,杨根奎辗转回到金堂老家。“我回来时,父亲和兄弟正在打铁,看我把包放在桌子上,都没出来看是谁;母亲则试探着问:‘你是不是大娃?’”杨根奎后来才知道,因失去联系长达8年,母亲差点哭瞎眼。

杨根奎还记得,国共内战打响后,他在四川奉节还见到了自己原来的上级——88师师长孙元良,“他脸上一点血色都没有”。已经结婚的杨根奎最终选择回家当老百姓。“没什么钱,我很吃苦,抬石头、拉船,靠这些生活。”他说。

后面的遭遇不难想象:一次又一次的政治运动中,已改为“杨耀辉”的杨根奎还是被揪斗出来。最让他伤心的,是“同地主一块斗”。亲眼目睹了那些场面的长子杨祖维说,最残酷的,是对方问“坐快车还是坐慢车”——“就是把背弄到地上拖,坐慢车就把你拖慢点,坐快车就把你在地上拖快点,背上的皮磨掉了一层。”年轻时的“杨大汉”,也因为一次又一次的肉体折磨,渐渐不能再伸直腰板,一天天地萎缩下来,以至于现在的身高看上去都不足1.6米。讲起这些事来,老人就会忍不住地伤心,一串串眼泪从干枯的眼睛里涌出。“我们当年不是为了哪个党打的仗,我们是为中国人啊……”

在新政权的第一次政治运动中,为了证明自己是打过日本的“八百壮士”的一员,老人把他最珍视的一枚“800孤军营纪念章”交给政府。杨根奎说,这枚纪念章上面刻有谢晋元的头像,是专为四行仓库孤军营特制。纪念章上交了,从此石沉大海,他的困境也没有任何改善。这是老人最耿耿于怀之处。现在每逢有人探访他,他总是念叨此事,希望有人能帮助他找回来。杨根奎大儿子杨祖维,还记得自己小时候看过那枚像章,也看过父亲穿着黄呢子军大衣的照片,“很威风”。这些照片,连同一些证书,都在“文革”中被付之一炬。

而另外三枚证章,却一直被老人小心翼翼地珍藏着。最大的一枚是“抗战胜利章”,配有精致的绶带,是抗日战争胜利后中国政府颁发给他的;一枚正面有“荣军”字样,背面有“中训团军真蓉荣誉章军官证No.191”;另有一枚小的,上有“24中队3909”字样,是其抗战胜利后回成都时的证章。“父亲当年做了一个小盒子,把它们放进去埋在院子下面,直到80年代才敢挖出来。”杨祖志说。这三枚如今已被杨根奎捐给建川博物馆,成为一段非凡岁月的特殊见证。

几十年来,杨根奎给儿女们的记忆,就是一个心事重重的沉默身影。“晚上他一个人想事情的时候,经常就会哭起来。”杨祖志说,母亲在世的时候,经常晚上把孩子们叫醒说:“你爸爸又在想伤心事了……”让孩子们劝劝他去。那个独自饮泣的背影,也成了儿女们成长中永远伤感的记忆。杨祖志说,父亲闲下来总是爱跟他们讲些当年打仗的故事,听得多了,他们也就当成一位老人的絮叨。“我们对‘八百壮士’也不是很了解。”直到今天,孩子们才知道,父亲这么多年来絮絮叨叨的零碎,却跟这样一段惊心动魄的历史相关。

令人稍慰的是,这位历尽磨难的老人,最终获得了世俗生活的幸福:他和老伴育有8个子女,后来形成了一个庞大的大家庭。“我的孙子今年都参军了。”杨根奎的长子杨祖维说。在儿女眼里,父亲就是一个慈祥温和的老人,“我们这么多孩子,从来没挨过他一下打,反倒母亲管得多,更严厉一些”。“他年轻时候胆子那么大,后来的坎坷经历把他的脾气磨得一点都没有了。”小儿子杨祖志一边说着,一边看了一眼身边的父亲,眼圈红了起来。

好在杨根奎终于等到了迟来的荣誉。再给杨根奎的小儿子杨祖志打电话,那头传来的声音也高亢了许多,虽然他们期望的问题,还没有马上得到解决,“但是周围人最终都知道了,我父亲是个英雄”。■

(文 / 李菁) 抗日战争谢晋元四行仓库新四军八百壮士杨根奎最后