贫时粮与富时蔬

作者:何潇

生长在地里,主要食用部分为根部的蔬菜被称之为根茎类蔬菜。这其中包括人们熟悉的土豆、番薯、山药、萝卜、甜菜、大头菜、莲藕……也包括稍显陌生的根芹、葛、朝鲜蓟……每种根茎类蔬菜都有独特的味道,并且不像生脆的叶子蔬菜,它们在生长时从地里吸收养分,营养在储存和烹饪时不容易流失,这让它们具有了“亦蔬亦饭”的双重身份。

在荒时,它们是救命的口粮。《史记》中说:“岷山之下沃野,下有蹲鸱,至死不饥。”这蹲鸱,便是大芋头。宋人《玉壶清话》里有一个“芋泥墙”的故事。说某山寺方丈倡导僧人广种芋头,收得多,食不尽,便将其捣成芋泥,糊成一堵芋泥墙。后来遇到荒岁,饿殍满地,而该寺庙的僧人凭借这堵芋头墙,得以独活。直到现在,在南美洲、非洲的某些地方,仍然有以芋头为主粮的国家和地区。

土豆与饥荒密切相连。它传入我国是在明万历间。到了清朝,这外来的高产作物发挥了重要作用。乾隆年间,人口骤增,过百万垦荒者前往西南、西北,种植马铃薯和玉米。乾隆四十九年(1784)毕沅《复奏民生吏治疏》载:“迩年楚、蜀、陇、豫无籍贫民,扶老携幼前来开垦者甚众。”但这救人于饥馑的粮食也会带来饥荒。光绪十五年(1889),川、黔地区“洋芋腐败,不可食,四乡饿殍甚众”。这种情况在爱尔兰表现得更具戏剧性,土豆让他们在短时间内自给自足,却用更短的时间,让他们流离失所。

同样源于美洲的番薯,自明朝传入闽广,解决了东南沿海的人口危机。清时,闽广地区人口众多,而粮食稀少:“东粤(广东)少谷,恒仰资于西粤(广西)。”番薯的到来,解决了人民的口粮问题。清《闽杂记》载:“闽粤沿海田园栽种(番薯)甚广,农民咸籍以为半岁粮。”若遇到荒年,番薯便发挥起“救命”的作用。清《岭南杂记》载:“甘薯在粤中处处种之,康熙三十八年,粤中米价踊贵,赖此以活。”

根茎类的蔬菜之所以能在饥荒时发挥救命的功效,因为富含淀粉,可以提供人每天的能量所需。但这种“实在”在生活优渥的人眼中不是了不得的功勋。富人的菜单里不太容易发现根茎类蔬菜,它们实在太过平民了。在伦勃朗时代的荷兰,尼德兰人以食用最多蔬菜闻名。在他们的市场里,有从萝卜到波罗门参的各种蔬菜,其中有明显的阶层分类。米兰甘蓝、菜花、波罗门参等蔬菜,这是富人们的菜肴;芦笋与洋蓟,这些菜国际闻名,主要用来供应给英国人;大众的菜单上,是黄瓜、卷心菜以及各种根茎类蔬菜——胡萝卜、白萝卜、小红圆萝卜……土豆在此时连进入菜场的资格都没有,它被人认为是有毒的植物,种在莱顿植物园里。而在富人们的植物园里,种的是西红柿。路易十六倒是热爱土豆,但是把它种在花园里。他每日丰盛的早餐里有牛排、鸡蛋和土豆,而不会出现甘薯或萝卜。

根茎类蔬菜是蔬菜中的朴质分子。它们藏在地下,默默啃噬着泥土,露面时,总是蓬头垢面,一身尘埃,着实不怎么光鲜照人。这让他们受到了不公正的待遇。在哥伦布带回来的“新世界”作物中,外表好看的植物显然比这些朴实的蔬菜更容易博得欧洲人的欢心,即使都被认为是有毒的,西红柿可以出现在修道院的油画中,被天使们煮食,而土豆只能被拿去喂猪。在18世纪的饥荒发生之前,土豆几乎被意大利人遗忘。直到饥荒到来,人们才重新认识了这种“白色菌块”,把它磨成粉,做成面包来吃。土豆的食用主要在意大利北部,在那里,土豆被做成一种鱼派。但就如人所说,“意大利人始终没有把它放在心上”。

这并不意味着这些其貌不扬的蔬菜不能与风雅生活搭上关系。用以“度饥馑,度凶年”的芋头,在寻常年景,是“围炉煮芋”的风雅之物。取小芋头晒干,放入大瓮。等到天寒地冻时,用稻草盦熟,色香如栗,称为土栗,为“雅宜山舍拥炉之夜供”。那烹调的过程也是很有趣味的:“煮芋云生钵,烧茅雪上眉。”在下雪天,也可以用这种小芋头做一道羹,拿嫩鸡煨汤,味道也是极佳的,秘诀大抵是“只用作料,不用水”。

常见于南方的茨菰,是荒年时的救命菜。《救荒本草》载:“救饥采近根,嫩笋茎,煨熟热油调食。”在闲时,却是寓居北方的南方人遍寻不得的美味。汪曾祺住在北京的时候,因为惦记一道“咸菜茨菰汤”,却又经常在北京寻不着,因而春节前后见着菜市场有卖的,总是“一个人包圆儿”。

《红楼梦》里有一道用莲藕做的点心,叫“藕粉桂糖糕”,在大观园的宴席上,出现了好几回。这是一道江南风味的点心,拿藕粉跟桂花糖一同蒸出来,清香可口。《本草纲目》上记过冬藕的做法,也是十分清雅的,其实就是藕粉:在冬天取一段老藕,捣汁澄粉,待其干后,再用刀削成片,“洁白如鹤羽”。冲好之后,拿白糖掺和着吃,模样倒是十分好看,“凝结如胶,色如红玉可爱”。

因为便于储藏,根茎类蔬菜经常出现在凛冽的冬季——这是一个不太合适谈情说爱的季节,但富含碳水化合物的根茎类蔬菜给予了人们更多的热量与温暖。它们上桌的场景通常是抒情且富于家庭情调的:寒夜里,外出的人回到家中,桌上放一锅热腾腾的萝卜汤。在另一边,烤土豆或者烤地瓜正在散发着浓郁的香气。若是此时外边下起了雪,便围一炉火,煮一锅香芋——在这些蔬菜散发的泥土气息里,我们领略了冬的风致。■

山药 避讳的薯蓣

山药味甘,性温平,可入药,也可为日常饮食,以水煮,制成粉,或者煮熟后以蜂蜜和之,都是不错的方法。看着平易,却也不可随意吃。《老老恒言》里说,“同鲫鱼食,不益人;同面食动气”。这是因为薯蓣不能消“面毒”的缘故。吃面食时,配合着食些醋,是很好的消“面毒”方法。

在百姓家里,山药算得上十分“本分”的菜。即使上了年夜饭的桌儿,也不会过分花哨,喧宾夺主。梁实秋在《北平年景》中提到“标准化了的年菜”,便是“一锅纯肉,加上蘑菇是一碗,加上粉丝又是一碗,加上山药又是一碗”,目的是“管够”。

《红楼梦》里有一道枣泥馅的山药糕,秦可卿“懒怠吃东西”的时候,吃的便是这个。做起来颇花费功夫,需取鲜山药——河南的为佳,洗净,入笼蒸1小时,加各种配料后再蒸30分钟;再取北方大枣,浸泡1小时,再蒸1小时,加糖、油后炒匀;之后取一模子,放上桂花和各种蜜饯后,一层山药、一层枣泥地叠好,入笼再蒸个几分钟,才算是好了。普通人家若图山药健脾消食的功效,只需拿红枣山药配大米煮粥即可,撒上些白糖与桂花,就十分好吃了。

姜 食姜有道

姜在北方食者寥寥,却是南方人的日常小食。《红楼梦》第五十二回,写宝玉清晨醒来,进了一道“法制紫姜”,吃的便是腌制过的嫩姜。具体说来,是《植物名实图考长编》里记载的紫姜:“秋社前新芽顿长,分采之,即紫姜芽。”颜色微紫,故得此名。

姜原产于华南地区,自古就在我国广为栽培,湖北战国墓葬、湖南长沙马王堆汉墓均有姜块之陪葬物,以此可见人民对姜的感情。姜的根系不发达,入土浅,常做一年生栽培。姜在热带能开花,呈黄绿色或红色,很少结果。采摘也有些说法,张岱的《夜航船》里有这话:“生姜,社前收无筋。”

姜味辛,性温。可生吃,也可熟食,亦可入药。主要食用部分为其肥厚的地下根茎,皮浅黄,肉黄白,具有芳香。良姜主胃中冷逆,治腹痛,解酒毒;生姜主伤寒头痛,咳逆上气,止呕,清神。故姜也常用来食疗。孙思邈的弟子孟诜,记了一个治疗冷痢的方子,是取花椒烘烤,研成细末,再加入等量的生姜末,以醋和面,做成小馄饨,一次吃十几枚,以粥送下,空腹服食,一日一次便好。

荸荠 荸荠有格

荸荠这名字念起来拗口,是学名。它在古时被称为“凫茨”,在英国被叫成“水栗子”,在日本叫成“黑茨菰”——这种叫法被周作人视为“很有侉气”,一听便晓得是“不懂得吃这东西的”。相较之下,中国民间的唤法更朴质而象形,称马蹄。荸荠形似马蹄,新鲜的时候黑中带些红,乍看起来貌不惊人,洗净了,却很是好看——漆器里有一种叫“荸荠红”的颜色,就是这种马蹄色。

荸荠是浅水性的宿生草本植物,种在水田里。以芋头闻名的广西荔浦,同时也是著名的“马蹄之乡”,全县的马蹄种植面积比芋头还大。在当地,马蹄经常与芋头轮种,芋头收完了收马蹄,冬季的农田里经常可见这样的场景。

在许多南方人的观念里,荸荠是非生吃不可得其真味的。吃的虽然是根茎部分,咬下去却有一包水。不见得如何甜腻,“但自有特殊的质朴新鲜的味道,与浓厚的珍果正是别一路的”。这是周作人的意见。在他看来,荸荠凡是煮过了的,就没什么好吃的了。熟了的好剥皮,吃起来却没什么滋味。这番言论有些主观,却也很有代表性。

荸荠性冷,用做食疗,可以消风毒,解胸中热气。磨成粉状来吃,可以使人耳聪目明。但小孩子吃荸荠要小心,《食疗本草》上说,“小儿秋食,脐下当痛”。瓤荸荠饼是一种比较古老的吃法,做法简单,将荸荠去皮,捣烂,再加米粉和匀,加些许的盐,取切碎的橘饼、核桃仁烩成料,包成饼煎黄,就可以了。南方乡下有一种做汤的方法,拿竹叶、甘蔗和荸荠同煮,可以退火。那煮熟了的荸荠确实没有什么滋味,但汤水清甜,让人喜欢。

最易与荸荠混淆的,是同为“水八仙”的茨菰。两者外形相似,一个略甜,一个略苦。沈从文说“‘格’比土豆高”的那个,是茨菰,却不妨碍以“格”来说与之相似的荸荠。汪曾祺在小说《受戒》里,将僧俗相恋的庵堂称为“荸荠庵”,大约就是因为荸荠独特的“格”吧。

芜菁 咬得菜根,百事可做

芜菁即葑。《诗经》里的“采葑采菲”,采的就是芜菁与萝卜。“葑”与“菲”显然是两种不同的植物,却经常有人“错把芜菁当萝卜”。从外观上看,这个十字花科的植物有着或扁或圆的块根,其上覆羽裂的复叶,确实酷似萝卜,犯下“不识萝卜”的错误,也是情有可原。要分辨其实也不困难,芜菁的叶面光滑无毛,且根块没有辣味。

芜菁的别名很多,葑、须、芥、荛、蔓菁……叫法不一,最通俗的一种莫过于“大头菜”。在四川,也被叫做“诸葛菜”。根据唐朝诗人刘禹锡的说法,这是因为诸葛亮的关系:“诸葛亮所止,令兵士皆种蔓菁者,取其才出甲可生啖。”“蔓菁”一名,本来不是蜀地的词儿,市民管“蔓菁”叫白萝卜,用来区别红皮的萝卜。在吃法上,也红白各异。红皮萝卜通常来制作泡菜,在坛子里泡个两三天,捞出后滴上红油,便是一道极好的下饭菜。至于白萝卜,则更适合冬季,切成大块,与牛肉炖在一起,味道也是极香的。

芜菁四季可食,所谓“春食苗,夏食心,秋食茎,冬食根”。西周之前,已经是重要的菜蔬了。《周礼》中提到的祭品“菁菹”,就是拿芜菁做成的腌菜。直到现在,芜菁的根依然被用做泡制酸菜或制作熟食,南方一些地方也叫做“芥辣头”。

藕 或是神仙服饵

《红楼梦》第二十六回,薛蟠过生日,生日礼物中有一份是鲜藕。贺寿送藕,在北方人看来颇为奇特,却是江南的食风。杭州有一种白藕,名唤“西施臂”,据说白嫩如西子手臂,质量最佳。《钱塘县志》称,“藕出西湖者曰‘花下藕’,尤美”。大约就是这薛蟠生日所吃的那粉脆的藕。在古时,藕是“神仙家”的养生之物,号称“功不可说”。孟诜在《食疗本草》里说,有神仙家储存“经千年”的石莲子和干藕,作为“休粮”的手段,称“食之不饥、轻身能飞、甚妙”;藕的种子,即莲子,有补气的功效,也是神仙家的食物。又有传说云,飞鸟与猿猴,会将莲子藏在山洞里。待猿死鸟亡,几百年过后,会有遗留下来的莲子。人若能得而食之,便可“永世不老”——这听来神妙,只是“世人何可得之”。更实际一点的说:“凡男子吃藕,须蒸熟食之,生吃损血。”

藕是多年生草本,水生蔬菜。《齐民要术》写种藕的方法,是要在初春掘出藕根的节头——选带顶芽的那种,种在鱼塘的烂泥之中,当年即可看见莲花。《农桑辑要》载了一种“种莲子法”:在八九月间收得坚硬的黑色莲子,将顶部的硬壳磨薄,此后拿黏土做泥,将莲子封裹在其中,待泥干时,掷入池中,“重头沉下,自然周正”。种藕顶端抽生的地下茎叫莲鞭,顶端膨大成藕,即供作蔬菜用的莲菜。“莲菜”是北方的叫法,因为食之不多。南方一般都直接称“藕”。

将藕列入“神仙饮食”的,并非只有唐人。元人忽思慧撰《饮膳正要》,亦将“服藕食”一方,与“铁瓮先生琼玉膏”、“地仙煎”、“仙人煎”等一道,纳在“神仙服饵”的名录之下。因其能“补中养气,清神,除百病”。《食医心镜》上说,久服藕实,令人止渴悦泽,同样是“益色益心”的意思,带些仙气儿的。从食材本身来看,藕味甘,性平,无毒。“主补中,养神,益气,除疾,消热渴,散血。”长期食用或许成不了神仙,多少有些食疗的功效。

根芹 芹菜家族里的根茎类

根芹,顾名思义,为芹菜家族的根茎类蔬菜。它是伞形花科芹属中的一个变种,由叶芹演变而来,也叫根洋芹、球根塘蒿。特别之处在根上,看起来全然不似芹菜,更像一个变了形的萝卜。根芹的蛋白质和碳水化合物含量比普通芹菜高,有着很好的营养价值。原产于地中海沿岸的沼泽盐渍土地,在许多欧洲国家受到欢迎,法国尤甚。随着烹饪技术的发展,根芹在美国也变得越来越流行。传入我国是近年的事,但种植少,且多用于专供,所以超市里并不常见,是一种特菜,曾经出现在2010年的上海世博会上。

与芹菜不同的是,根芹的食用部分是根。尽管它有着与芹菜相似的叶和茎,却不适合食用,这是因为养分都集中输往了根部的缘故。与肥大的根相比,它的茎显得又小又柴,确实也不怎么适口,通常在烹饪前就会被厨师们摘掉。余下来那丰腴的根部,洗净,去掉表皮,就可以做菜了。根芹可以炒食、烘烤、炖菜、煮汤,或用做填料,效果都非常好。也可以切成小块,做成沙拉或开胃菜,口感很爽脆。放在冰箱里的时候,拿纸包住根部,可以储存将近一个星期的时间。

挑一束好的根芹,要选根部紧实、表皮无斑的。小个的根芹通常口感更好,大个的根芹则更合适用来烘烤。在口感上,根芹像是加强版的芹菜,滋味近似欧芹,肌理上则偏向于土豆。在夏天,可以将它做成一道蔬菜汤,清香适口;在冬天,将根芹与土豆等蔬菜煮在一起,是一曲温暖的根茎类蔬菜大合唱。

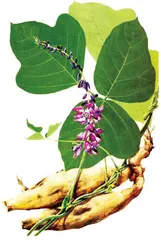

根葛 葛花满地可消酒

葛是葛藤、野葛、葛根、粉葛藤、土干葛。《诗经》里“彼采葛兮”,采的便是它。葛原产于中国,在日本、韩国亦有生长,现引至全世界热带及亚热带地区,用做水土保持。

葛可食用的部分很多,用得比较多的部分是它的块根。葛根富含淀粉,可切片糖渍,直接食用;也可磨碎、晾干后做成葛粉,再制作成凉粉、粉皮等食物。芽与花亦可入馔。幼芽以沸水汆烫,去毛,可炒食或凉拌。花过水,汆,再以清水浸泡,可做成面饼,以醋拌食,或晒干备用,亦可煮汤,据称可以解酒。古人常用葛花醒酒,“葛花满地可消酒”,便是这个意思。另有古老的方子说,酒醉不醒,生饮葛汁2升可解之。未曾亲试,不知真假。

日本人也好葛。山上忆良在《万叶集》提到“秋之七草”,便是:芽之花、乎花、瞿麦之花、姫部志、又藤袴、朝皃之花与葛花。这“七草”多用来指代妇人的美德。葛往往勾起人们对夏天的回忆,葛布可做夏衣,葛粉可做成消暑小食。常见的一种点心是葛粉条,形似米苔目,较之滑爽透明,开胃利口。可咸食,也可甜食,根据个人喜好浇上黑糖汁,或拌入醋、酱,即是。《古今和歌集》里唱“日置野中葛,枝枝蔓引繁”,是夏季的恋歌,意表:“人言如夏草,我仍要见君。”

魔芋 肠道清道夫

魔芋的原产地是印度、锡兰(现斯里兰卡),自古在我国西南、中南地区就有种植,后来随着佛教传入日本,在日本开始大量栽种,被称为“蒟蒻”。

魔芋名字众多,英文叫“Konjac”,也叫“象腿(Elephant Foot)”,很有望文生义的意味。在台湾,它的旧称是“粉乌旧”。在我国的其他地区,名字就不那么浪漫了,多数非魔即妖:雷公枪、鬼芋、鬼头、蛇六谷、妖芋……这类得名,大抵与“西天魔鬼撒下黑果果”的传说有关。

魔芋与芋头同属于天南星科,是蛇芋属。性温,味辛,生食有毒。植根分为公母,母株会开花,花朵大且鲜艳,但味道不怎么好闻。魔芋的生长有地上和地下两个部分,地上部分的叶柄形成三个方向的复叶,形状很像雨伞;地下部分就是魔芋的块根,也是我们食用的部分。魔芋基本上是自然生长,只要雨水充足,不需要任何肥料或农药,可算是相当天然的食材。

人们管魔芋叫“肠道清道夫”,因为它含有丰富的聚葡甘露糖富含食物纤维,可以帮助消化,清洁肠道,因此也成为许多人喜爱的“减肥食品”。可食用的魔芋有20多种,分为花魔芋和白魔芋两大类。制成粉后,影响魔芋制品口感的,除品种以外,还有粉末颗粒的粗细、杂质的多寡、吸水倍数及聚葡甘露糖的含量,据此分为粗粉、细粉和微粉。(文 / 何潇) 烹饪技巧魔芋贫时时蔬土豆鸡蛋蔬菜萝卜芋头