医生、摄影家与收藏家

作者:李晶晶 ( 黄贵权 )

( 黄贵权 )

黄贵权医生从西装上衣口袋里掏出钢笔,想为我写点什么,停顿了一下对我说:“讲一个小故事给你听吧。”他看了一眼手中那支万宝龙笔说:“画家唐云老先生与我相交甚好,每次来香港都会相见。一次,他来香港,住在我家。那天准备要写些东西,我拿出一支设计特别的万宝龙笔。唐老很好奇问我是什么,看他喜欢,我说您来香港,这个送给您了。老先生特别开心。离开香港回到上海两个月后就去世了。我总是很遗憾,那时候要是他在香港检查一下就好了,或许不会走得这么早。”

黄贵权是香港地区知名的心脏内科医生。1959年香港大学医学院毕业后,进入香港政府的医院工作,1965年被送往英国深造,回港之后开始做专科医生。他说,医生的职业压力很大,每天都要面对生老病死。总觉得将来几十年的工作时间里,应该有一些业余爱好,调节自己的情绪,不然生活会变得很烦闷。“美好的东西,一定会令人心情舒畅。当时有两个选择,一个是收藏中国书画,另一个是摄影。” 黄贵权说,“当时觉得学摄影比较健康,能接触大自然,恰巧那时遇上摄影大师邓雪峰先生,于是开始和他学摄影。”从70年代开始,黄贵权历任香港卅五摄影学会董事局主席、沙龙影友协会会长等,曾获得美国摄影学会颁发的“五星级展览者”称号等。

到了80年代,黄贵权感觉,摄影方面的什么头衔都有了,技术上似乎很难再有突破。那时他常想,或许应该再找些其他事情做。黄贵权有位好朋友沈先生,与国内的画家都很熟悉,早年国内画家过来香港办画展,多是由沈先生提供服务,细到笔纸,大到布展。同时这位沈先生也是修补书画方面的行家,黄贵权常会跟他去拜访这些老先生。

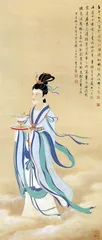

“你看黄君璧的这张《仙女献寿图》,这类人物画非常少见。他主攻山水,偶作工笔仕女及花鸟。” 黄贵权说。1942年黄君壁和傅抱石等画家在重庆沙坪坝,留下了这幅作品。80年代黄君璧来香港,黄贵权将这幅画拿给老先生看,黄君璧感言:“没想到40年后还能再见旧作。”于是在画作上重新题字,写下“题作四十年前旧作也”一文,那一年黄君璧已是87岁高龄。

这些画家多已过了古稀之年,身上总有一些病痛。当时国内的医疗条件不如香港完善,黄贵权那会儿已经自己行医,是香港非常知名的内科医生。老先生们每次到香港,黄贵权都会帮他们检查身体,看看病,时间长了,也就成了忘年之交。与朱屺瞻相识是在1985年,经友人介绍,由看病到成为知己。看到黄贵权十几年前就开始收藏自己的画作后,朱屺瞻曾说:“未相见,却相识10年。”此后每次来香港,朱屺瞻都是住在黄家,那时常有人误以为他们是父子。黄贵权总会打趣,哪会有父子都是白头发老头儿?

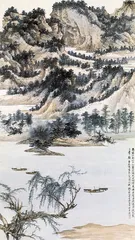

( 谢稚柳《富春山色图》和《观世音菩萨像》 )

( 谢稚柳《富春山色图》和《观世音菩萨像》 )

黄贵权让我看一幅《梅花图》:“这幅梅花和题诗都是有由来的。”1988年黄贵权和朱屺瞻夫妇、谢稚柳、陈沛秋一起去上海附近的淀山湖看梅花。朱老一生爱梅,将自己宅院称为“梅花草堂”。那年朱屺瞻先生已经97岁高寿,一天下来,老先生赏梅尽兴,回来画下这幅《梅花图》相赠。上面的题诗是借陆游的《小饮赏菊》表达对黄贵权的情感:“菊得霜乃荣,性与凡草殊。我病得霜健,每却稚子扶。岂与菊同性,故能老不枯?今朝唤父老,采菊陈酒壶。举袖舞蹁跹,击缶歌乌乌。秋晚遇佳日,一醉讵可无!” 黄贵权说:“他是说我给他治病,所以他很健康,他认为与我是最好的朋友。‘同游淀山湖归’,先生情深啊。”

早在70年代初,黄贵权就开始收藏朱屺瞻的作品,至今每一个时期代表性的作品皆有。

“那时经常在朱老家里和他一起看画,看着看着,他就会问我喜欢吗,喜欢就送给你。所以朱老所有时间段的作品我都有。” 黄贵权指着一幅朱屺瞻先生1976年创作的《江南三月》让我看,“我认为这是他在1976年这个时期创作的最好的作品之一。他的花卉受齐白石、吴昌硕影响,但又完全不一样,因为他学过西洋画,所以会在这些基础上,有对西洋画的延伸。尤其是他用色方面。我后来的摄影受他影响很大。”

在收藏和整理过程中,黄贵权发现一件有趣的事:1978到1979年朱老的创作很旺盛,1979年他画了很多画,可是很奇怪没有一张山水。黄贵权去查过很多资料和记录,也问过朱师母和朱老的孩子,都不知道其中原因。一次偶然情况下,黄贵权在文物商店出版的一本书里,见到了现在为止能找到的唯一一张1979年的山水画。他很开心地说:“这张画我后来找到了,现在成为我的收藏。只是朱老为什么在1979年没有山水画的原因,至今不知。明年是先生120周年诞辰,我想和朱师母在上海为他办一个画展。”

( 吴冠中《海南之夜》 )

( 吴冠中《海南之夜》 )

在黄贵权看来,最要紧的是学习。一开始什么东西都想买,但不知道什么是好东西,有机会和这些画家在一起后,能多向他们学习。看到他们好的作品,才能知道原来好东西是怎样的。1985年黄贵权进入香港收藏团体“敏求精舍”,认识了那里的会员。饶宗颐先生是名誉会员,王仲方先生的书画功底都很好,黄贵权也常会向他们请教。“怎么能证明我很用功呢?”他说,“1990年香港艺术馆聘请我做他们的中国书画顾问,说明这10年我是很用功去看过很多画。我去博物馆、看拍卖、去文物商店,会去很多地方找画、看画。收藏不是今天的这种一蹴而就。”

那时找画,黄贵权常去上海,必去找谢稚柳,而谢稚柳来香港也一定找黄贵权。两人是最要好的朋友。那个时候上海文物商店经理徐伟达是谢稚柳的学生,黄贵权每次去文物商店,都能看到比别人更多的不露面的好东西。黄贵权说:“我会对当时他们拿来的画比较细致地挑选,不是价钱问题,是我一定要收到最好的。一般只要我在挑画的时候,就会有人在后面等着。他们说黄医生不要的,我们全都要。如今开句玩笑话,我那个时候真是傻瓜,什么都只要最好的。当时说来全都买下,现在都不得了啦。”

( 黄君璧《仙女献寿图》 )

( 黄君璧《仙女献寿图》 )

黄贵权家里四代人居住在香港,是地道的香港人,但能说不错的普通话,令我有些好奇。他笑称:“普通话是这些年常去内地找画,跟画家打交道练出来的。”其实黄贵权收藏、研究中国书画的过程,也反过来影响了他的摄影。1995年香港摄影界要搞一个“龙影”的展览,作为筹委会主席的黄贵权拿起照相机在拍照的时候,发现早年认为难以有突破的摄影有了变化。“这时你再看看物体的角度或关注点,会和以前完全不同了,构图也比以前好很多。”他说。

黄贵权的摄影内容由之前的社会生活,转向自然环境。同时在摄影技术上开辟了一个新的空间:反常规地大量使用超长焦距镜头做风景小品的拍摄,让风景更为细节化。用每秒多达9次的曝光,重复处理一格胶片。每次曝光因相机抖动和景物风动产生的双向位差,虚实相衬,让景物有一种跃动的感觉。他说:“那时候我就悟到,摄影如同中国绘画的写意。怎么将具象的物体,产生一种可想象的空间,意在向外,你的作品要传达出什么,这个是最要紧的。所以,我是觉得摄影从具象到抽象中间有一个很大的空间,供我们摄影家去创作。”

《拟石涛山水》潘天寿

水墨设色纸本立轴

1929年

潘天寿绘画每作必有奇局,结构险中求平衡,形能精简而意远,线条中显出用笔凝练和沉健。他精于写意花鸟和山水,偶作人物。潘天寿认为东西方绘画的开始阶段,都采用以线条为作画的形式,而后西方转向色彩、块面的表现形式,而中国绘画,则在象形文字的基础上一直沿用线条并得以发展,不断在对线条的概括与提炼上融入个性。潘天寿的绘画几乎全部用笔线的方式来表达,而且深信“画笔能从书笔来”。

( 《拟石涛山水》 )

( 《拟石涛山水》 )

如今黄贵权常会告诉年轻的摄影家,不要搞摄影就只专注于摄影,眼光会越来越窄。一定要去关注其他艺术,如同中国书画、西洋画、古典音乐。他说:“这对我的收藏也有很好的作用,只要是美的东西,就不妨买下。不能只看名头买画,大名头不好的也是不好的。”

黄贵权藏有一张谢稚柳1944年创作的《观世音菩萨像》,这是1942年他和张大千去敦煌后回到上海画的,刘旦宅题字。黄贵权说:“这张画非常好。谢老是我很好的朋友,所以他早期的作品我有很多。晚年,人老了,眼力没那么敏锐了,手眼没有这么好,作品比较俗了。他拿东西给我看的时候,我总是要早年的,他说你总是要我早年的东西,我就不帮你找了!所以我买画、收画完全是从美的角度出发。”■

静观楼藏画

《西园雅集》陈少梅

水墨设色纸本立轴

1945年

《西园雅集》有两件一模一样的,这幅在香港的,是以前荣宝斋拿到香港出售的。由陈少梅的夫人冯忠莲仿。冯忠莲继承陈少梅的技法,画山水、人物,也是新中国古画临摹复制和木版水印事业的开拓者之一。这个题材的另一幅在菲律宾。

( 《西园雅集》 )

( 《西园雅集》 )

《青绿山水》 金城

水墨设色纸本立轴

金城出身书香门第,自幼天性喜爱绘画,山水花鸟皆能,兼工篆隶镌刻,旁及古文辞。因没有老师传教,就在家里临摹家藏古代名人画迹,到后来所临字画几可乱真。金城初学戴熙的精细笔法,后接近陆廉夫画风。他的山水、花鸟、人物都有古意。

他的绘画发展,大体可分为三个时期:28岁以前,创作以古人为师,临摹为主,大量临习了宗元、吴恽、四王等人的精品。29~45岁这个时期,他的作品仍然以临摹古人为主,兼有创作。46岁以后,进入创作艺术的高峰期,作品数量大增。金城是中国画家中较早接触西画者。他留学的世纪初,正是法国印象派影响欧洲艺术的盛期,这对西方艺术怀有浓厚兴趣的金城产生了影响。

( 《青绿山水》 )

《孟浩然诗意图》陆俨少

水墨设色纸本立轴

1977年

陆俨少善绘云水,其山水多浩渺,云蒸雾霭,变化丰富,兼作人物、花鸟。他通过各种技法的探讨,在自己的作品中突破性地进入了新的表现层次:勾云、勾水、大块留白、墨块等等特殊技法是其独特风格的成功创举。

( 《孟浩然诗意图》 )

( 《孟浩然诗意图》 )

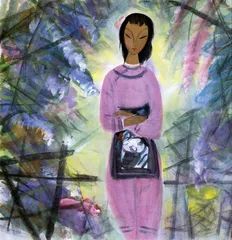

《花农》林风眠

水墨设色纸本斗方

1962年

擅长描写仕女人物、京剧人物、渔村风情和女性人体以及各类静物画和有房子的风景画。林风眠关于中西融合的观点一定程度上淡化了传统笔墨观念,同时开启了对于诸如形式、材料等方面的关注,极大地丰富了20世纪中国绘画的创作面貌。

(文 / 李晶晶) 摄影家黄君璧西园雅集医生收藏家朱屺瞻香港潘天寿艺术美术摄影文化谢稚柳