袁世凯:一个实用主义者的人际与权谋

作者:王恺 ( 保定直隶总督府旧址。光绪年间袁世凯曾任总督 )

( 保定直隶总督府旧址。光绪年间袁世凯曾任总督 )

开缺回籍

走过洹水上方的安阳桥,往南再走几十米就是昔日袁世凯1909到1911年期间韬光养晦的洹上村了。不过这个地名已经被彻底掩埋在尘埃中,即使在这附近住了50多年的老人,也不能说出准确的洹上村位置。

在安阳师范学院许博士的带领下,才明确一片荒凉无人迹的苗圃就是昔日洹上村的所在。树丛中,躺着两块废弃的假山石,让人生出一点幻想,是否当年旧物?不过看管的园林工人很快说,这是前两年搬来的。洹上村目前唯一的遗迹,就是现藏在袁世凯墓地“袁林”中的一块界石,“洹上村”三个大字在石上清晰可见。

不过,袁世凯死后之哀荣变幻,相比其生前巨变的际遇,也未见更出奇。1901年,袁世凯入觐,当时军机章京高树在其《金峦琐记》中描述:项城在颐和园入觐,卫士如虎似熊,有恒温入觐之概。项城卫士驱逐行人,行道者摇首曰:太凶猛,有一魁梧内监高声嚷于道曰:难道袁某非海外天子焉。

1908年9月,迁居北京的袁世凯庆贺自己的五十大寿。当时《泰晤士报》的记者观察:前院和内院,走廊以及宽敞的袁府的各个客厅全都密密麻麻站满了官员,北京权贵无一不在。估计有1000人。很值得把这个场面用特电拍给《泰晤士报》。

昔日的袁府至今尚存,为王府井附近的锡拉胡同19号,保存完好,现在改成了一座幼儿园,不可入内,只能从几进的规模里想象当年风光。《泰晤士报》的记者当年在袁世凯庆贺五十大寿时曾见到,胡同通往东华门的那条大街上挤满了马车,军警沿途站岗,皇太后、皇帝的礼品正通过黄色肩舆运来。

当时不少亲王达官为了和袁世凯套近关系,选择了尚书那桐任袁世凯五十大寿时堂会的“戏提调”。那桐想请伶界大王谭鑫培唱双出,由于谭名声太大,于是亲到谭家,提出希望。谭鑫培对那桐说:你要给我请个安,我就唱双出。当时为尚书身份的那桐等他话一出口,安已经请了下去。谭鑫培连忙说自己是玩笑话。与袁世凯同为尚书的那桐为袁祝寿而肯向谭鑫培卑躬,可见袁世凯当年威风。

( 目前的总督府对袁世凯在任时的介绍寥寥无几 )

( 目前的总督府对袁世凯在任时的介绍寥寥无几 )

风光的五十大寿后袁世凯转瞬就被御史江春霖参了一本,斥责他广收财物,纳贿弄权。老太后虽然留中奏折没发,可是在召见时,也训斥了袁世凯一下。袁世凯在给他夫人于氏的家书里面写道:“惊惶失足,从殿阶坠地,跌伤右腿。”更大的惊恐来自于两宫去世后,民间广泛流传光绪皇帝去世的时候,留下遗诏,真相无法考证,这种传言大半来自于海外的梁启超的讨伐檄文,不过光绪之弟载沣确实渴望收回袁世凯手中之权力,甚至在满清权贵的鼓动下要处死袁世凯。要不是张之洞等重臣反复陈说为了朝廷计,不能轻易下手的话,载沣很可能就会下手。

就在这种情况下,袁世凯先是逃往天津租界,在接到弈劻等权臣力保其无事的信息后,才回到北京,接受“养疴”谕旨。1909年1月6日,从北京坐火车去彰德,当时送行者只有严修和杨度等寥寥几人,表面上很凄凉。不过,根据广州社科院研究员骆宝善的研究,真实的送别场面,只是在大庭广众下无法表现出来而已,身份高的重臣不便于在车站送行,早就在前几日去袁世凯家中作别。张之洞就是其中之一。

甲午战争以来,清廷驱逐的枢机汉臣,只有翁同龢与袁世凯。翁走的时候确实孤立无助,无人问津,只有走到天津小站,袁世凯送上厚礼,才让他感觉到了一点凄凉的满足。可是袁世凯在危难之际,既有重臣扶持,回到原籍后,更是门庭若市,说明大家都判断,袁世凯虽然遭遣,但是他还有东山再起的机会。

隐居洹上村

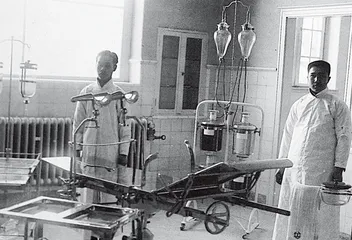

( 袁世凯与九姨太在河南安阳的旧宅内外景观。据看护人员孙先生介绍,由于解放军部队当时占据此地,老宅才保存到今天 )

( 袁世凯与九姨太在河南安阳的旧宅内外景观。据看护人员孙先生介绍,由于解放军部队当时占据此地,老宅才保存到今天 )

一年之后,从北京回到河南原籍后,袁世凯一开始还在选择地方居住,先到了河南卫辉府的一处宅院。和在朝廷中受到的支持一样,他在穷乡僻壤也受到拥戴。曾任广西知府的王祖同带领四方士绅拜谒袁世凯,还率领地方势力维护袁世凯的安全,并且杜绝报馆记者来采访。

王祖同这一举动,可谓在袁世凯失势时“浇冷灶”,他也在几年后收到了回报:民国后,袁世凯立刻把他任命为河南布政史,后来又任内务司长,袁世凯虽然口头上拒绝为亲朋好友谋取职位,可是他一向是善于施恩的。

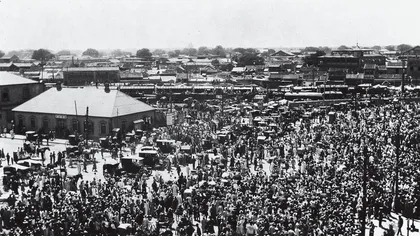

( 1916年6月6日袁世凯病逝,北洋政府决定为他行国葬之礼。这张从正阳门上向南拍摄的照片中可以看到黑压压的人群挤满了道路 )

( 1916年6月6日袁世凯病逝,北洋政府决定为他行国葬之礼。这张从正阳门上向南拍摄的照片中可以看到黑压压的人群挤满了道路 )

在选定彰德府的宅第之前,袁世凯还在辉县的百泉居住过,可是始终没有选择回到原籍项城居住。这一是由于袁世凯这支早年就随嗣父袁保庆的官职调动而寄居各地,包括山东、江苏等地,一直未回祖居,自他投奔庆军后,更是除了嗣母、生母的葬礼外,一直和项城断绝了联系。

事实上,还有另一件事使得袁世凯拒绝回到项城。根据《河北省文史资料》中李相宾的回忆,1902年,袁世凯在直隶总督任上请假回项城埋葬他的生母刘氏,当时轰动远近。刘氏是其父的庶妻,当时袁世凯想让母亲安葬在项城袁寨的祖坟正穴上,可是其兄长袁世敦坚决反对,认定那里只有嫡妻才能安葬。至今袁氏家族的人还传说,当年兄长世敦在葬礼期间穿红衣,不参加殡仪,袁世凯只能将母亲另选在红土洼安葬。他请了风水先生,买了120多亩土地安葬母亲。兄弟也因此反目,袁世凯发誓不回项城。

( 位于河南安阳袁林里的袁世凯墓 )

( 位于河南安阳袁林里的袁世凯墓 )

按清制度,官员回籍不一定要回本县老家,只要回省即可。习惯了居住舒适的袁世凯挑选了几个地方后,选择了交通便利、有山有水的彰德。他的亲家何炳莹在这里兴办实业,开设工厂,也买了地建房居住,看袁世凯正在找地居住,便赠送了这块地给他。这就是洹上村的地界由来。

在“袁林”的展览中,还有几张当年“洹上村”的照片,里面建筑很多,其中“养寿园”和“谦益堂”等照片最多,“养寿”和“谦益”都是当年慈禧太后高兴时候赏给袁世凯的条幅,现在拿出来命名,可以表明不忘当年太后的恩典。

根据一些记载,“洹上村”名为村,却只是袁世凯一家的宅第所在,面积约300亩,全部封闭,内院是很多宛如棋盘状的四方形建筑,与传统的四合院完全不同,每处建筑为5间,均为落地门窗,还装有自来水,中西合璧,别具特色。花园的面积也很大,有珍禽馆和鹿房,中间还有椭圆形的大水池,袁世凯那幅传说中有政治寓意的垂钓图,就是在这个水池中拍摄的。当地人也知道袁家有个大鱼池。依围墙西北角还建有一排营房,住着袁世凯的卫队。

1927年,冯玉祥抄袁家,首先给了洹上村巨大打击。所抄物件后来有部分保存在河南省博物馆。但更大的打击还是来自于抗日战争期间的日军在附近修建机场。解放战争期间,袁宅被彻底毁为平地,在中原大地上,这片独特的宅邸只有几十年寿命而已。

不过在1909到1911年,这里却是朝廷之外的另一处政治中心。袁世凯51岁生日时,本来想闭门躲寿,可是京汉道上,车水马龙,往来送礼和致礼的人流不断。一年所隔,虽已为遭遣罪臣,可是仍风光无限,尤其是北洋六镇的将领也全部到贺。袁世凯还有几分避祸态度,到了正日仍然闭门不出,最后是辈分较高的张勋不待通报,带领各位将领硬闯上房,袁世凯才出来接受大家的祝贺。事实上,北洋将帅多年已经和袁世凯形成了忠心耿耿的上下级关系,也正是他们的拥戴,才使载沣不敢对袁痛下杀手。

不过袁世凯确实在表面上做到了韬光养晦。他在洹上村写了很多山水诗,还写了专门教育子弟的《袁氏家塾训言》,不过不再是教育他们学习之乎者也,而是学习近代科学知识。他还办了留学预备班,家里的女孩子也要上学,著名词人吕碧城也曾经担任过他家的家教。

不过,山水诗和那张著名的被刊登在上海《东方杂志》上的渔翁装扮的照片只是起混淆外界耳目之用,袁世凯不甘于久居山野,他的一首诗现在还在“袁林”展出:“楼小能容膝,高檐老树齐,开轩平北斗,翻觉太行低。”特别能展现他的野心和抱负。

袁世凯尽量做到不与官员主动往来,他很明白如何不授人以柄。不过,各种迹象还是表明,他仍然是中国的重要人物之一,铁路大臣梁士诒为他安排了紧急备用专列,随时可用;北洋旧部升迁或变更职位,都是第一时间向他汇报;他还兴办各种实业,例如在京城兴办自来水公司,虽在彰德,但是股份全系其募集,北京城上世纪40年代之前的自来水设施的基础都是他在这时候打下的。而京张铁路修好后,詹天佑还专门寄来所有工程照片。原来袁世凯任督办关内外铁路大臣时,詹天佑从美国回来后,被他任命为修建中国筹款自造的第一条铁路——京张铁路的总工程师。

当时袁家专门设立有电报房,袁世凯每天会收到来自各地的电报,上午要用一两个小时来处理公务。他向各方面伸出触角,等待再起时机。

师友之间

《纽约时报》的记者观察到,袁世凯小心谨慎,甚至会随身带着胶鞋,随时应付可能出现的危险,这个习惯是他自直隶总督任上传下来的。尽管性格中小心因素强烈,可是,在利欲熏心的时候,袁世凯并没有贯彻谨慎到底的决心,比如对待早年提携他的李鸿章,就是因为晚年的一次不小心谈话,败坏了他在李鸿章心目中的全盘印象。

甲午战争后,李鸿章失势,袁世凯虽然没有背叛他,却投靠了他的敌人翁同龢、荣禄。这也是实用主义者的必然选择,一是可以谋求他在小站练兵的位置的一帆风顺,二是保证自己今后仕途之有靠。他在这种情况下,劝说李鸿章让出协办大学士的位置,暂归林下,为的是让翁同龢有机会补入。但当时就受到李的呵斥:止,止,你来为翁做说客吗?他想补我的缺,万万不能。袁世凯走后,李鸿章立刻对周围人说,袁世凯是个真小人。至死,他也没有原谅早年很欣赏的袁世凯,一直以嘲笑的态度来对待他。去世前,也没有像后人传说的那样,推举袁继任直隶总督和北洋大臣。

可是,这不妨碍袁世凯是李鸿章的遗产继承人。早年,在朝鲜的甲申事变中表现突出的袁世凯被李鸿章所发现,他不仅表现了勇猛和胆识,还表现了超越一般人的冷酷。当时有很多受伤士兵,袁世凯拒绝了赶来救助的红十字会,说不用麻烦医生了,因为“他们虽然能让人恢复如初,却不能让士兵恢复如初”。当时舆论称,面对一个如此冷酷而又如此城府深的人,你还能有什么要求呢?

为了向李鸿章报告军情,他甚至还跑死了自己的一匹马,以至于李鸿章上奏说他足智多谋,足可以胜任。李鸿章可以说是他仕途上的第一个领路人,他的不少做法,与李鸿章极其相似,包括他要求变法,搜罗海外留学人才,兴办实业,以至于虽然李鸿章晚年不再欣赏他,外界还是将其视为李鸿章政治遗产的继承者。

在仕途和政坛上,个人恩怨往往被袁世凯看得极淡,关键是能不能合作,双方合作将有什么结果。他和与自己有半师半友名分的张謇的关系也是如此。

晚清有一场著名的大骂,发生在袁世凯与张謇之间。1881年,袁世凯投笔从戎,投靠了吴长庆,可是吴长庆军中当时人满为患,只留下他读书,并且委派张謇做他的八股制艺老师。袁世凯非常失望,告诉张謇自己家中并不缺钱和田地,不是为了糊口而来。两人一席谈话,彼此赏识,因此结交。张也多次向吴保举袁,随着袁世凯的军事才能逐渐被发现,包括他被李鸿章赏识后一路青云直上,两人突发矛盾。张謇写了一封著名的绝交书给袁,双方20年不再往来。张謇在信中斥责袁世凯背叛吴长庆,指责他有11项心术不端的地方,一得势就妄自尊大。

20年后,立宪运动兴起,两人各成气候。张謇以状元公的身份成为著名的实业家,成立立宪公会,成为地方立宪派的首领;而袁世凯则是封疆首吏。这时候,张謇又给袁去信,鼓励他以重臣身份走宪政之路,做中国的维新领袖,袁以极高的热情回复了他,称他为“英绝领袖之才”,双方再次开始成立政治同盟。在袁世凯下野期间,张謇专门去彰德拜会,离开时非常满意,这成为他在辛亥革命之后大力支持袁的原因。

双方的合作,一直持续到袁世凯称帝为止。张謇愤而辞职。不过在袁世凯死后,他立刻原谅了他,觉得他是“败于群小之手”。

袁世凯的家庭生活

天津,海河东边上的袁府宅邸,3层共54间,据说风水极好,楼顶上的采光亭据说也是按照风水需要建成,楼里面还有多个暗道,一直通往后面的花园和楼下的地下室,是一座天津少有的仿18世纪德式建筑,又带有意大利风格。可是在1920年终于建成时,袁世凯已经去世了,现在看来仍有气势,这是我们在天津唯一寻觅到的和袁世凯有关的旧宅了,另外的几处有的已经拆毁,有的隐藏在楼群中不见踪迹。

2005年至今,袁府宅邸改为首府酒楼,卖些燕鲍翅之类,说是生意很好,可是按照袁静雪的回忆,袁世凯不吃这些东西,他长吃的只有几样菜,不仅菜不变,摆放的位置也不能变。最爱的清蒸鸭子,吃的时候象牙筷子一卷,就掀下一大张鸭皮,还爱吃红烧肉和韭黄肉丝,几个姨太太也做拿手菜给他。袁世凯有3位朝鲜姨太太,他很喜欢吃她们做的高丽白菜。他的吃饭速度快于常人,吃完后,胡子上还会沾些菜汁,均由他的姨太太帮他擦掉。除了吃菜,他还爱吃人参、鹿茸等热性补品,经常是大把放在口中嚼食。也有人说,这些热药是他后来生病的缘由。

袁静雪说他父亲五短身材。事实上,袁世凯身高只有1.58米,后期更胖,不过由于他好武,所以无论站着或者坐着,总是挺直了腰,家人甚至都没看到过他斜歪的样子,所以,他在照片中并不显得特别矮小。

也许是因为袁世凯晚年当皇帝的缘故,所以即使是袁林里的展览,也渲染他的一位朝鲜姨太太来自皇族,是闵氏王妃的表妹。不过袁静雪回忆的袁世凯的家庭生活,并不像外界传说那么出奇,只不过是一个生活在变革前的中国的封建家庭的典型罢了。

袁世凯有1妻9妾,17个儿子和15个女儿,算上家中的管事和佣人,足足有几百人。即使在彰德生活的时候,袁家也像小朝廷。袁世凯个人意志强烈,所有人的荣辱沉浮,都由他的个人意志决定,而他的好恶也没有什么标准。

他的原配于氏是项城人,家中有钱,可是她没有读书,也不太懂得规矩和礼节。袁世凯和她结婚的头一两年里,感情还好,有天她穿着红色绣花缎带进出,袁世凯和她开玩笑,说她穿得像个“马班子”(妓女)。她觉得这是嘲弄,反击说:我是有娘家的人,不像姨太太。而袁世凯的生母是姨太太,他和母亲感情很好,就为这句话,夫妻从此反目,再不让她管家。不过袁世凯在面子上还是很客气,即使后来当了大总统进了中南海,还是会隔几天去她房里说说:太太,你好。而她回答:大人,你好。两人说阵家常话。

袁世凯前后阶段最宠爱的是大姨太太和五姨太太,其中大姨太太沈氏是他的风尘之交。她早年是苏州名妓,袁世凯去投靠庆军的路费就是她给的,所以袁世凯去朝鲜的时候,她随从,被当做太太看待,子女们都管她叫亲妈。在朝鲜,袁世凯连娶3位姨太太,都是从她手里过的。不过,几位姑娘并没有受到沈氏的善待,因为她们对她是直接威胁,其中袁克文和袁静雪的母亲金氏很美丽,按照回忆,皮肤白,黑发坠地。沈氏以对她管教为名,在她进门不久,就把她绑在桌子上毒打过,她的腿也受了终身内伤。所以她终生都郁郁寡欢,不爱说笑,甚至袁静雪都觉得她有轻微的精神病。

五姨太太是天津杨柳青人,据说并不美丽,可是口巧心灵,能管家,遇事有决断,所以袁家后来的日常生活完全由她管理。除了管家人,儿女们的日常生活也由她照料,谁有不听从,她都会告诉袁世凯,包括大夫人于氏有时候都很畏惧她。

尽管如此,袁世凯并没有停止“置办”姨太太的过程,在彰德隐居的时候还置办了九姨太太。这位九姨太太并不住在洹上村,而在城区有几间住房,至今犹存,虽然屋顶破落,可是当中很粗的横梁还是说明了当年确实是深宅大院。在安阳老城区现在还有九府胡同,老人都知道这是因袁世凯的九姨太太的府第而得名。

在袁家,袁世凯定了家规,后进门的要服从先进门的管束,丝毫不可违背。九姨太太年纪小,又不懂礼节,多次被五姨太太殴打,有次头都被打破了。可是,袁世凯觉得,家规是不可违背的。他的家规,首先是男女大防。在中南海和彰德老家,女儿都不可以出门;在中南海里,女眷不可以随意散步,从一处到另一处,都必须坐上人力车,用车蓬遮挡得严严实实;他爱听堂会,可是女眷门全部都要坐在细竹帘后面,家中的女人是看不见外面的男人的。

袁静雪还记得一件事,袁世凯在做大总统的时候,还想把她许配给溥仪,已经提出了,可是她大哭大闹到了父亲跟前。袁世凯说:以后我非要把你送礼不可。她说:我又不是鼻烟壶。袁世凯一听反倒笑了,他觉得这个女孩理智高,斗志强,比家中的男孩子有勇气。事实上,袁世凯提出这桩婚事,也和他准备做皇帝有关,可是后来溥仪不肯俯就,婚事没成。

袁世凯儿女的婚事,普遍是从政治利益出发,由亲家关系捆绑成一个庞大的利益集团。有学者考证,他的儿女亲家包括了当时晚清各个利益集团的领袖人物,如周馥、端方、张人骏、孙宝琦、黎元洪、徐世昌等,基本上是由亲朋好友而成为政治同道。

北洋系的“袁家班”

去往天津小站的路上,知道那里已经修建了一个叫小站练兵园的纪念场馆。车到了咸水沽,按照记载,这里就是当年袁世凯练兵时的兵营的起点,可是在凛冽寒风中,只有漠然的厂房和农田,据说小站人说话还时常带有当年练兵的遗留痕迹,比如称发工资为关饷,称改善伙食为吃犒劳。

只到了最后的核心区域,才见到一个酷似北方大院的练兵园。工作人员介绍,当年留下的一点点痕迹基本都浓缩在里面,讲武堂后期变成小站粮库,气派不存,所以现在的讲武堂重新修整在高台上,而展示的武器军械,民间征集上来的极少,基本上是后期仿造品。整个纪念馆中,显然是因为袁世凯的名声问题,提及他的地方少而又少。

不过还是可以从蛛丝马迹中窥见袁世凯的影子,墙上贴着根据他的要求写的募兵告示:如新兵绝不能抽大烟,发现者立刻斩首;必须能拿起100斤以上的石锁才能被征召;还有不得淫人妻女,贪人财物等谣曲,也是他编写而成。而他先后编写的《新建陆军兵略图存》和《训练操法详细图说》的书影也在墙上,这是一支与以往的清军完全不同的、按照德国军队模式建立的清末最强大的武装力量,墙上那些黑白的士兵训练和野战演习的照片,看上去几乎和上世纪二三十年代正规军队没有区别。按照记载,当时兵营里只挂袁世凯的照片,使得士兵们对他保持了绝对忠诚,这也是北洋集团最初的由来。

对士兵阶层要求其忠诚即可,可是对周围协力练兵的人,袁世凯显然用了更多手段和心思。这群军人,并非传统行伍出身,如段祺瑞早年在武备学堂学习,后被清廷选派到德国深造,在柏林陆军学校学习,学完理论课程,又去了克虏伯实习,已经是中国军事界少有的新型人才。练兵伊始,袁世凯就对他委以重任,然后历次向清廷保举他。在这个过程中,袁世凯特别注意施恩于人。段祺瑞自己回忆,有一次有一重要职位出缺,应该考试才能授予。第一次考试中,冯国璋考得比较好,本来袁世凯表面上对这两人没有分别,可是私下对段道歉,后来又有一重要职位出缺,袁世凯事先把题目告诉段,这是段终生感激袁的一件事情。

除了功名利诱外,就是利禄动人心思。有学者以为,袁世凯对有用之人,一向出手大方,他爱权力,可是对金钱却并不在意。

袁世凯的心理阴影

在袁世凯的早年家书中,反复叮嘱家人的总有一条,祖坟不可随意动土,家中住宅不可随意改门塞门,他自负颇懂得堪舆之术,数百封袁世凯的家书中,看风水、占卜等随时可见。为什么如此看重风水之术?原来终其一生,他心里最大的症结,就是他能不能过家族中命定的58岁的坎一事。

说来也奇怪,在袁世凯家族中,可能因为体质原因,男性很少有能活过58岁的,从袁世凯的曾祖父开始,到他这一代,有学者专门统计过,30多个成年男性中,先他而死的14个成年男性里面,有13个死于58岁之前,只有六叔祖死于60岁。

“58”成为袁家难以置信的一道坎,在这十几位先他而去的长辈中,袁甲三和袁保恒父子成为典型代表,他们死时是钦差大臣、按院大臣,按照当时的说法,他们是上应天上星宿的贵人,可还是活不过58岁。因此,袁世凯早年和家人,朋友的信件中就反复讨论这个问题,他相信天人感应,自己觉得,这就是上天给他家注定的寿命年限,也许是祖坟的朝向、房宅等风水不吉利的缘故。前者天命难违背,可是,后者却可以改变。袁家人也大多有此心事,他们家族中除了长房还在祖坟埋葬外,剩下的都自选风水好处进行安葬。

越过了50岁,袁世凯的担心已经明显外露,他的亲家、多年的政治盟友周馥1910年去洹上村拜访他的时候,他叫周携当时著名的风水先生杨焕之前往洹上村,专程去项城看他祖上风水,并且去红土洼看他母亲的坟上风水,表现了他对“58”的担忧和恐惧。

因为中国流行“冲喜”一说,袁世凯晚年鼓捣帝制,不仅因为其政治野心,他还特地选择在民国五年,也就是他虚龄58岁之年,有学者觉得其用意虽然没有明言,内心深处隐隐约约有借机冲破58岁大限之念,可还是没有躲过去。袁静雪回忆,在生命最后一个阶段,袁世凯已经觉得自己前途不妙,死亡也将临近,一方面是四面反对帝制之声,另一方面,还是因为58岁这道坎。有一次家中吃饭,几位年纪小一点的姨太太可是闹起来,说是如果不封她们为妃子,她们就带孩子回彰德去居住,几人喋喋不休。袁世凯把筷子一放,说:你们别闹了,你们都要回彰德,等扶着我的灵柩一起回去吧!说完长叹一声,从那时候起,他的病就一日重于一日,只有数月就病死了。

历史学家骆宝善总结,其实并没有所谓“天命”,自作孽,不可活,人心向背其实就是天命。袁世凯的后人,有不少活过了58岁。以他的大儿子袁克定为例,前半生享尽了荣华富贵,后半生虽然穷愁潦倒,可是一直活到了80岁。关于袁克定还有不少故事,除了早年为了当太子而做假《顺天时报》的故事外,他后来活得倒是有风骨。上世纪30年代,日本人想买彰德的养寿园,又动员他出山,他说靠当汉奸维持嗟来之食,不干;50年代后他的财产丧失殆尽,只靠中央文史馆每月的数十元生活费生活,寄居在亲戚张伯驹家。可是,即使是生活潦倒到了只能吃窝头,他也要戴好餐巾,用刀叉进食,每次提到袁世凯,他一定尊称先总统,无论在何种场合,均不辱及先人。袁世凯的孙子、著名物理学家袁家骝也活到了80多岁,虽然他的父亲袁克文只有40多岁就去世了。

归葬袁林

称帝之前,袁世凯几乎对所有人都有所遮掩。冯国璋去北京讨他秘誓,表示自己在地方上也好有所布置,可是袁世凯说:帝制之说是谣言,你我自家人,我的心思可以向你明言,我都这个年纪了,现在的地位和皇帝也没差别,当皇帝只不过为子孙计,可是现在克定残疾,克文只想做名士,剩下的几个孩子都还小,哪里能对付天下之重?再说帝王之家从来没有善果,为了子孙计,我也不能害他们。冯国璋还行试探。袁世凯说:要有人逼我做皇帝,我就去英国做寓公,反正我一个儿子现在在那,已经购买了一些房产了。结果没多久,筹安会成立,冯国璋先还在为袁世凯开脱,届时才知道自己受骗,气愤地说:我跟老头子这么多年,对我仍不说一句真话。

内外交困,帝制难以为继,特别是他的一系列亲信都宣布独立后,他很快崩溃在床。可是他只吃中药,不去医院,也不相信西医。他对家人反复说了一些遗言,例如总统之位,应该传给黎元洪,他就是好了,也准备回彰德之类。

当时袁世凯的三儿媳曾割下了自己的一块肉,煮成汤给他喝,被他厉声拒绝了。临死前四五天他陷于昏迷,1916年6月6日,他还是在58岁时去世了,他刚死,几个姨太太立即抢夺起财产。6月18日,他头上戴着特制的平天冠(装饰有日月星辰等),脚穿朱履入棺,因为死后发胖,特意准备的阴沉木棺材也无法用。袁静雪还记得,当时有谣言说段祺瑞要杀他们全家,全家都很惊慌。实质上,早年和袁结交的段祺瑞主张为袁世凯的葬礼拨款50万银元,并亲自执绋,一直将灵柩送到彰德。

当时有殡葬工人萧景泉记载了葬礼:完全按照国葬规格,先在怀仁堂停灵,在火车站上车时,还有101响军队礼炮。

而袁林花了两年时间才在彰德修建完毕,当地百姓管这叫袁坟,是个中西结合的整体建筑。工作人员指点我们,进门处的石牌楼为绿琉璃瓦顶,而供奉灵位的景仁堂的进门处的门钉并非九九八十一个,而只有54个,按照清代亲王的礼仪,并非按照帝王的规格。

景仁堂当年留下的袁世凯的全套使用器物,经过这100年,一切荡然无存。后面就是西式的墓台,是仿照美国总统格兰特的濒河墓园所做。“文化大革命时”,红卫兵想炸开坟墓,在这里点燃了土炸药,可是因为当年修建得结实,墓台只被炸开了一点水泥地,现在已经补上。当年段祺瑞指示,所有水泥都从日本进口。没想到,多年后这些水泥还起了作用。

全部园林占地140亩,而现在的袁林只有30多亩,都被周围农田所占据,这点地方,还是因1952年毛泽东的指示才保留下来的。据说毛泽东当年参观袁林,看完后坐在景仁堂的台阶上说,留下来吧,做个反面教材。现在,那台阶上还有一块指示牌,标志着他当年所坐的地方。■(文 / 王恺) 人际一个实用主义袁世凯权谋