彻底谢幕:前国王巴列维之子自杀

作者:蒲实 ( 伊朗已故前国王巴列维的妻子法拉赫与小儿子阿里-礼萨·巴列维(左) )

( 伊朗已故前国王巴列维的妻子法拉赫与小儿子阿里-礼萨·巴列维(左) )

1月4日,星期二。美国马萨诸塞州波士顿南角区的一所公寓内传来一声刺耳的枪响,警车随即赶到。这是一起自杀。悲剧的主角是阿里-礼萨·巴列维,伊朗末代国王穆罕默德·礼萨·巴列维的幼子,44岁。10年前,他年仅31岁的妹妹蕾拉·巴列维在伦敦李奥纳德酒店的套房里服药自杀。巴列维国王的子女先后以这样悲剧性的方式结束生命,让人回想起哈姆雷特对王室罪恶“不会有好结果”的诅咒。

阿里-礼萨的哥哥礼萨·巴列维称,弟弟多年来一直饱受抑郁症折磨,“他与悲伤斗争多年,最终屈服”。而蕾拉死于镇静剂服用过量,她生前也因为“时间未能治愈的心灵创伤”而患有抑郁症,并有厌食症和暴食症。抑郁症的阴影在他们的父亲穆罕默德·礼萨·巴列维身上就已显现。巴列维王朝时期,驻伊朗的美国中情局、英国和美国大使馆在关于巴列维国王个人情况的档案中提到,国王性格忧郁,有抑郁症倾向,有一份报告形容他有点“哈姆雷特样儿”。掌管着巴列维政权情报和安全核心机构的侯赛因·法尔都斯特上将在其回忆录《巴列维王朝的兴衰》一书中亦曾提到,穆罕默德·礼萨和他的唯一亲兄弟阿里·礼萨都患有一种“细菌恐惧症”,日夜担心细菌侵袭,必须随时询问医生。阿里·礼萨的病态还伴随着完全不与外人交往、与世隔绝、仅在山中行猎等行为。法尔都斯特因此说,对于礼萨家族有一种说法:他们家族的人都患有一种精神病,其根源不在于礼萨家族中的女人,而在男人身上。

遗传精神疾病也许不能完全解释阿里-礼萨和蕾拉之死。“阿里-礼萨是一位受过非常好教育的敏感的年轻人。他英俊,有教养,富有,充满幽默感,如果不是命运的荒诞,这些禀赋本该成就他个人。他幼年时曾是众人俯首称臣的王子,受到权贵和世界上强大国家领袖的礼遇。但突然间,他成了被所有人遗弃的贱民。”位于华盛顿的伊朗研究基金会高级研究员阿夫克哈米(Gholam Afkhami)如此告诉本刊。伊朗伊斯兰革命前,阿夫克哈米曾任伊朗内政部副部长和伊朗国立大学教授。阿里-礼萨和蕾拉的命运转折发生在1979年,伊朗伊斯兰革命推翻了巴列维政权,其父被罢黜,流亡海外。这是伊朗历史上最戏剧性的政变,结束了2500多年的波斯帝国。那一年阿里-礼萨13岁,蕾拉9岁。

中国驻伊朗前大使华黎明亲身经历了伊斯兰革命,他至今仍记得巴列维一家乘上飞机出逃时的情形。他向本刊记者回忆:“1月26日,巴列维一家的飞机在德黑兰上空转了一圈后离开伊朗,所有伊朗的报纸都以‘国王走了’的大字标题报道了这一消息。当时的德黑兰大约有数百万群众涌上街头,载歌载舞,许多市民当街宰羊,所有的汽车同时打开大灯并鸣笛,德黑兰市中心广场好几十座巴列维和他父亲的雕像都在几小时内被群众用钢绳拉倒。当时我深深感觉到,这个政权很不得人心。”巴列维国王流亡之前,已逐步将自己的王室成员弄出伊朗,他们个个都在上世纪70年代伊朗急剧膨胀的石油财富中聚敛了巨额财富,并转移到海外的欧美银行。“现在还没有确切数字统计巴列维家的资产是多少,但有一个估计,大概为200亿?300亿美元。”华黎明告诉本刊,“他们的流亡生活在物质上是不成问题的。”

但精神上的不安自幼年起就伴随巴列维家的子女——“对阿里-礼萨来说,他失去了父亲,失去了祖国,丧失了自我的身份。”阿夫克哈米告诉本刊。离开伊朗后,阿里-礼萨和蕾拉随父辗转流亡到埃及、摩洛哥、巴哈马群岛和墨西哥。流亡巴黎的霍梅尼回到伊朗后,伊朗伊斯兰共和国建立起来,那些曾与巴列维交好的国家迫切关心的是与新政权建交,没有国家愿意接纳巴列维一家定居。“巴列维国王被诊断出身患淋巴癌,希望到美国治病。曾把他像‘一只死耗子一样’扔出伊朗的美国政府,此刻则担心伊斯兰共和国政权的反应,没让他入境。由于巴列维国王与洛克菲勒财团和基辛格的私人关系,经过他们斡旋,最后卡特政府才出于‘人道主义’让他入境。这件事导致了后来伊朗学生占领美国大使馆的人质事件。”华黎明说。于是,为换回66名美国人质,还没有力气下地的巴列维国王躺在病床上被赶出纽约,送往巴拿马。随即却传出消息,巴拿马的托里霍斯将军正在巴黎和伊朗代表谈判引渡巴列维。最后是“在1973年中东战争中接受过巴列维帮助的埃及总统萨达特收留了他,几个月后,他孤独地客死开罗”。华黎明说。当时,有人偷拍了巴列维国王悲惨的遗容,卖给了《巴黎竞赛画报》。

( 1978年11月4日,伊朗伊斯兰革命期间,示威者在街头焚烧文件。 )

( 1978年11月4日,伊朗伊斯兰革命期间,示威者在街头焚烧文件。 )

他们的流亡生活伴随着新政权对前巴列维国王执政期间问题的揭露和猛烈抨击,媒体持续多年地披露王朝时期的傀儡政权、专制独裁和贪污腐败。上世纪80年代初期,阿里-礼萨的姑姑、前国王孪生姐妹阿什拉芙和阿里-礼萨的母亲法拉赫在接受西方媒体采访时,都难以回避记者对他们巨额财产的追问。1980年,阿什拉芙还在《纽约时报》撰文,称自己的财富主要来自伊朗财富高速膨胀时期所继承土地的迅猛升值,并试图为家庭财产状况辩护。1981年后,阿什拉芙销声匿迹,再也没有出现在公众视线中。这个被视为巴列维家族最邪恶、最腐败和最有权欲的女人,一生受到抑郁症、毒瘾和三段失败婚姻的折磨。而法拉赫一直无法摆脱宫廷生活的回忆和幻象。她曾这样说起自己的流亡生涯:“过去,我的德黑兰宫殿办公室里有60个人伺候我,而在美国,我身边只有两个人,一个为我做饭、打扫卫生,一个是我的司机。这对我来说有点困难……当年我们的确带了一些珠宝。感谢真主,如果没有这些珠宝,我都不知道怎么生活。我将这些珠宝卖了后,才感到我的生活有了些保障。”阿夫克哈米对本刊说:“对巴列维家族的批判和贬损,混杂着真实和夸张的成分,都已深入人心。家族历史对于后代来说,无疑是难以承受之重。”

1981年,里根政府允许巴列维一家迁往美国,阿里-礼萨定居在马萨诸塞州。他在伯克夏上完预科班,进入普林斯顿大学音乐系,毕业后在哥伦比亚大学研究中东和波斯历史、语言学和人种音乐学,然后又在哈佛大学做博士后,研究古伊朗史,没有毕业。他没有职业。与他哥萨克出身的祖父、前国王礼萨·汗相比,阿里-礼萨依然“严于律己”,但他的履历中已找不到那种严格秩序性和任何政治追求。他酷爱跑车和飞行,继承了他父亲对速度的狂热。2001年,“钻石王老五”阿里-礼萨传来订婚的消息,但8年后,这桩还没举行仪式的婚姻以分手告终。《纽约时报》资深驻外记者斯蒂芬·金泽尔(Stephen Kinzer)在发给本刊记者的文章中写道:“他在西牛顿大街的邻居说,他从来不和他们说话。他常常穿着牛仔裤和夹克衫,钻出他的保时捷,消失在他赤褐色砂石公寓的墙后,凹窗永远被百叶窗遮得严严实实。”

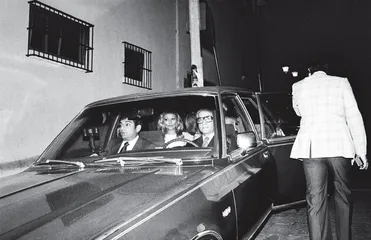

( 1979年6月29日,被罢黜的前国王巴列维流亡在墨西哥 )

( 1979年6月29日,被罢黜的前国王巴列维流亡在墨西哥 )

10年前,失去关系最亲密的妹妹蕾拉后,“阿里-礼萨就像变了个人似的”。哥哥礼萨说。蕾拉亦毕业于美国名校,常赴欧洲旅游,穿梭于巴黎和伦敦的各个时尚角落。30岁那一年,她曾在接受法语版《Hola》杂志的采访中,流露出关于父母的记忆给她带来的忧伤。她说,自己并不渴望王室的特权生活,但她敬仰父亲。她同时说:“我仍然是伊朗人,就像我从未离开家一样。”蕾拉也没有固定职业,一直未成家。

“蕾拉和阿里-礼萨都没有家庭,选择单身,这是一个有说服力的指标。这种对家庭责任的回避背后,是一种内心的不安全感。”北京大学阿拉伯语系吴冰冰副教授这样告诉本刊,“儿童时期的生活剧变、颠沛流离和丧父的经历,都留下难以平复的心理创伤,这种影响一直延续一生。”2001年,英国《卫报》曾这样评述蕾拉之死:“这是对流亡中的伊朗人特殊处境的表达:孤独,迷乱,乡愁,这些情绪感染着分布在阿拉伯海湾国家、欧洲和美国的大约300万伊朗人。对伊朗人来说,只有伊朗才是现实。”

中东地区的政治剧变常常影响着一代人的命运和性格。“上世纪90年代,科威特受到伊拉克入侵,国家在一天内灭亡。当时的一代少年也是这样,他们受到极大的冲击。经历亡国时,他们是9岁、10岁的孩子,上世纪90年代中期,当他们进入青少年期,科威特出现了很多年轻人的社会病,他们表现出颓废和狂躁的倾向。”吴冰冰说。当时正在科威特留学的吴冰冰曾置身于科威特对年轻人社会病的热烈讨论:“海湾战争造就了科威特青年一代的不安全感,他们常无缘无故地对外国劳工实施暴力,这在过去是没有的。”对巴列维家族来说,这种冲击更加剧烈。“他们一家流亡海外后,基本不敢抛头露面,过着隐居的生活。”华黎明说,“伊斯兰共和国政权强烈要求引渡前国王巴列维,一度颁布了追杀令,并要求他们归还所有财产。前国王孪生妹妹阿什拉芙的儿子——一个海军军官,就于革命后在巴黎被谋杀。这让巴列维一家的神经一直处在高度紧张的状态下。”

“流亡期间,巴列维的长子礼萨曾宣布继承王位,一度还希望能够回国复位。”华黎明说。“随着前国王病逝和两伊战争的爆发,伊拉克成为伊朗伊斯兰共和国的主要敌人。海湾战争结束后,美国在中东地区对伊朗实行‘遏制’政策,使伊美矛盾突显。现在,伊朗在海外的首要威胁是以伊拉克为基地的‘人民圣战者’组织和以巴基斯坦、阿富汗为基地的‘真主旅’。以国王为代表的家族势力早已丧失了暴力行动的能力,早已不再是现政权的威胁。”吴冰冰说。“巴列维王朝的时代已逝,王权只存于幻想中。”金泽尔对本刊说。巴列维家族后代之死,应该说,是一个过去王朝的彻底谢幕。■

(文 / 蒲实) 国王谢幕自杀巴列维伊朗革命彻底伊朗伊斯兰革命蕾拉伊朗石油伊朗政治伊朗旅游