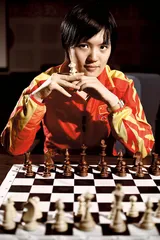

少年棋后侯逸凡

作者:三联生活周刊 ( 侯逸凡 )

( 侯逸凡 )

2010,土耳其

下到第四盘棋,面对侯逸凡的攻势,被逼到悬崖边的阮露斐采用了西班牙布局中一路不太多见的变化,将局面引入复杂。侯逸凡却成功控制住局面,在中心制造出一对威胁巨大的通路联兵,从而取得明显优势。在将这种优势有条不紊地扩大后,第42回合时侯逸凡获胜。回忆起爱徒夺冠的时刻,女子国际象棋队总教练叶江川坦言:“那天的心情就跟看着谢军1991年第一次拿世界冠军时一样。”

这场胜利在中国队出战前的预定目标中,却来得艰辛。2008年的世锦赛上,侯逸凡不敌俄罗斯棋手科斯坚纽克,获得亚军,“这次她就是冲着冠军去的”。然而从进入十六强开始,侯逸凡就接连遭遇强敌。先是代表卡塔尔出战的前棋后诸宸,让开赛以来高歌猛进的她首尝败绩,最终在加赛中战胜诸宸通关。之后遇到欧洲冠军拉诺,在本届世锦赛之前,侯逸凡从未战胜过对手,历史战绩是三平一负。击败拉诺进入四强后,她面对的对手是女子国际象棋等级分最高的印度棋手科内鲁,这也是出战前被认为最具威胁的竞争者。“科内鲁非常有实力,我们之间交手过很多次,互有胜负,大体上我胜得多一些,但是这也不能说明什么问题,毕竟大家实力相当,主要还是看临场发挥、赛前准备各方面。我们对彼此的实力和风格都很了解,这可以说是一场硬仗。而且遭遇的时机也很关键,如果淘汰科内鲁,我们队就可以拿冠军,所以当时那盘棋下得很谨慎。”侯逸凡告诉本刊记者。在12月17日的首盘慢棋较量中,侯逸凡执白凭借精准的残局功夫取胜。12月18日的第二回合慢棋中,侯逸凡执黑在局势占优的情况下,接受了对方的和棋请求,从而以一胜一和的战绩闯关成功。

最终侯逸凡与阮露斐在决赛中会师,冠军已收入中国队囊中。“侯逸凡赢了科内鲁时,我的心就掉到肚子里了。”叶江川告诉本刊记者。而这场中国选手的对决上次出现还是10年前的世锦赛,“谢军和秦侃滢在决赛中会师,最终谢军获得冠军”。

但2010年12月23日的4盘常规慢棋比赛中,侯逸凡却显得有些失常,在第四盘只需和棋即可取胜的情况下因发挥失常而告负,被阮露斐拖入了快棋加赛。这也是世锦赛历史上第二次经由快棋加赛方式角逐棋后头衔。“阮露斐的快棋是很厉害的,她一路杀入决赛都是靠加赛,说明她的个人意志相当顽强。”叶江川说。阮露斐在快棋加赛中,曾以1胜1和的战绩淘汰了卫冕冠军科斯坚纽克,爆出了本届世锦赛最大的冷门。“而侯逸凡第四盘慢棋告负让她自己在心理上也会处于劣势。”“虽然担心,但是并没有多说什么,过去就过去了,主要还是为第二天的快棋加赛做准备,没想到第二天她的棋完全放开了,一点儿没有受到之前的影响。”从2006年就一直指导侯逸凡的教练余少腾向本刊记者回忆当时的状况,“事后问她,她才说那一天体力透支太大,快撑不下去了。”快棋加赛前的一晚是怎样过的?侯逸凡告诉本刊记者,她并没有经历“复杂激烈的思想波动”,因为她对自己和阮露斐有非常清醒的认识:“说实在的,大家处于同一水平线上,其实还是胜负难料,放开发挥到自己最佳状态就好。而且下快棋也没有时间让你去想很多棋之外的东西,只要放开去想棋就好了。”侯逸凡对自己有绝对的自信,广州亚运会上她刚刚将个人快棋赛冠军收入囊中。果然,2010年12月24日开始的4盘25分钟的快棋赛中,她在大部分时间中占据优势,虽然阮露斐顽强防守,但她的快棋通关之路仍在此终结。

( 侯逸凡和她的教练叶江川 )

( 侯逸凡和她的教练叶江川 )

天才+勤奋

坊间关于侯逸凡的传奇都是从她3岁讲起。“她喜欢玩那种六角形棋盘的玻璃跳棋,时间不长,我发现我都下不过她了。后来送她去上幼儿园,幼儿园要报名兴趣小组,我和她妈妈觉得既然她喜欢下棋就报个下棋的项目吧。当时决定选国际象棋是因为她的启蒙教练王宪教学水平不错,还曾经教出过少儿冠军。”侯逸凡的爸爸侯雪健向本刊记者回忆道。而妈妈王茜一直强调:“当时只是为了开发她的智力,并不像媒体中说的发现她有多么高的天赋。”5岁时,侯逸凡拜到王宪门下正式学习国际象棋。7岁时,已经在省里小有成绩的她在母亲的陪伴下到山东《齐鲁晚报》国际象棋队跟随童渊铭学棋。“当时侯逸凡刚上二年级。我们当时想,如果小学毕业时能够下出来就让她继续下,下不出来回家继续念书也不耽误。所以当时选择去山东是试验性的,因为童老师当时在山东教得比较好。没想到两年后她成绩就冒出来了,就这样一直走下去了。2003年底,她拿到世少赛冠军,被叶老师看中,就到国家队来了。”侯雪健对本刊记者说。

叶江川还记得和侯逸凡初次相见的时候。“当时我在山东进行一场车轮战的指导,和十几个小孩一起下,其中只有一个小孩下棋很有感觉,这个小女孩给我印象特别深刻,她就是侯逸凡。她的棋感很好,对棋的理解,比如对棋子的使用、对弈中的主动权意识等都已经超越了9岁孩子的理解水平。”一般被招到国家队训练的孩子都有十二三岁,而时年仅9岁的侯逸凡还需要生活上的诸多照顾,叶江川说:“当时招她入国家队有一些阻力,我还是排除了一些困难的,现在看来完全值得。”9岁的侯逸凡一点儿都没有让教练觉得头疼,她良好的棋感和领悟能力让教练们颇为赏识。“她太聪明了,一点就通,根本不需要做太多解释,年龄虽然小,但是理解上完全没有障碍。”余少腾说。

侯逸凡对“神童”、“天才少女”的称谓却一点儿都不买账。“我觉得这很正常吧,大家都是普通人。每个人在自己的领域都有一定的天赋,只是有些人机遇好被挖掘了,有些人的才华需要久一些才能显露出来。其实每个人都有自己的一技之长,如果机遇比较好,可能成绩就出得比较早一点儿。”她这样解释自己年少成名的原因。而王茜的态度与女儿也相当一致,她告诉本刊记者:“‘天才’这种称呼是你们媒体喜欢用的,其实跟我们的生活真的没有太大关系。她是不是天才对我们来说一点儿都不重要,生活幸福才是最重要的。”

身边人看在眼里更多的是侯逸凡的勤奋和努力。“她特别好学,有问题必须要解决,必须要去问。现在你可以看到她长期在训练室待着。我刚带她的时候她才9岁,不要说训练时间,就是晚上、平时休息时间,她有不懂的都会跑到我的宿舍里面去问。”余少腾告诉本刊记者,“这不是一天两天,一年两年的事,她从5岁学棋,现在棋龄也有十几年了。”在启蒙教练王宪看来,一般小孩最贪玩的十一二岁,侯逸凡不用人逼迫,也不用教练督促,无论是否是在训练时间,自己都会待在训练室里抱着《情报》(国际象棋专业书籍)打谱。王宪曾说:“侯逸凡从接受启蒙到成为全国冠军,我家有2000多局的记载。这是天道酬勤啊!”

侯逸凡的训练和比赛日程安排得相当紧凑。“周一到周五,每天练棋4~5个小时,周六周日会少一点,但必须要保证练棋的时间。国内和国际比赛都很多,最多的一年,几乎每个月都要出国比赛一次。”王茜说她看在眼里疼在心里,“她参加那么多比赛,我经常问她累不累,说老实话,我都觉得孩子太累。她总是回答我不累。我知道她是特别爱国际象棋。”国际象棋的魅力究竟在哪里?“很多呀,它可以开拓你的思维……其实真正喜欢一个东西,也说不出具体的理由的。支持我这么多年,还是以爱好为主,没有任何太复杂的因素。”侯逸凡想了想,给出了后面的答案。

什么都是浮云

前女子国际象棋世界冠军谢军对侯逸凡9岁来到国家队时的表现记忆犹新。她说:“她在同龄的孩子中很早就脱颖而出,通过对她的观察大家都觉得她具备成为一个好棋手的特质。我印象最深的是她的对局记录,做得永远是国家队所有棋手,包括我本人在内的对局记录里最好、最工整的。这说明这个棋手可以不受比赛形式、胜负的影响,在比赛中有很稳定的心理状态。想做一个好棋手,下棋中有一个稳定的心理状态非常重要。”

侯逸凡性格中的淡定和对比赛得失的豁达远远超出了她的年龄,也被教练们看成与年龄无关的天生特质。2008年世锦赛决赛中,虽然在最后一盘棋不敌科斯坚纽克,亲自将其送上了冠军宝座,侯逸凡却没有哭鼻子,还非常有风度地在第一时间向对手表示了祝贺。叶江川说:“我们能看出她自己也有些遗憾,可是在赛后她却没有刻意躲避与大家的交流,坐电梯时为了和大家一起走,她还特意等着我们。”“我从来没有为比赛输赢哭过鼻子,小时候你都很难从我走出赛场的表情看出我是输是赢的。”侯逸凡说。王茜还记得侯逸凡八九岁时候的事,“她有一次参加比赛的时候看见人家小朋友哭,还很奇怪地问我:‘妈妈,她为什么哭呀?’我说:‘人家输棋了能不哭吗?’她说:‘输棋哭就能赢回来吗?’”2008年的失利并没有对2010年重新进入决赛圈的侯逸凡造成心理上的波动,反而让她对决赛积累了经验。“其实我这次比赛的成绩和上一次都非常相似,包括第三轮才开始加赛,之前都是常规赛淘汰。进入半决赛才开始不一样,比如上一轮我是加赛淘汰了科内鲁,这次是慢棋就把她淘汰了。”

亚运会之前与卡尔波夫的“性别大战”虽然成绩是5和1负,但对侯逸凡来说却是收获颇丰。“像卡尔波夫这样曾经叱咤棋坛的风云人物,功力非常深厚,特别是以残局功底、局面性、棋法细腻著称。这些都是我的弱点,正好可以弥补。我当时没有想过他具体是个什么样的头衔,什么样的对手,只知道他是个高手,跟他学习就好。当然,在下每盘棋时都是为了争胜的,但那次交手主要是学习为主,为了亚运会和世锦赛练兵,现在回头看起来,确实学到了很多。”

在叶江川看来,这种性格让侯逸凡总能清醒地认识到自己的缺点,也为提高留足了空间。从2008年拿了世锦赛亚军到现在这两年,侯逸凡经历了一个徘徊期。“2008到2009年她自己也会有些烦恼,觉得为什么棋艺总是突破不了。但是2010年从亚运会之前的奥赛就开始有很大的突破。随着年龄增长,不管是棋艺上还是生活上她都更成熟了一些,与这些也有一定关系。”

侯逸凡的下棋风格比较好攻,相比之下防守就会弱一些,而作为一个顶尖高手需要做到攻守平衡,这也正是她自己清晰认识到的缺点。“棋手既要求胜,但是心态又要放平和,不能把输赢看得太重。一个棋手的性格和下棋风格有很大关系。好强其实就是她内在的东西,这你在平时可能是看不出来的。”余少腾对侯逸凡的棋风有深刻认识。在进入国家队后,侯逸凡记得唯一一次哭鼻子是因为和叶江川的分歧:“那是因为一次比赛的开局,叶老师有他的道理,我当时对某种下法有某种偏好,也很固执己见,后来叶老师生气了,说我:‘你怎么这么不听话啊?’我就哭了。”那年侯逸凡不到12岁。

秘密武器

不管是在赛后面对外国媒体,还是在回国后的庆功会上,侯逸凡面对采访说了很多感谢,从“国家”,各个时期的“教练”、“父母”、“队友”到“家乡政府”、“山东省队”,有媒体甚至将侯逸凡的感谢词总结为“六个感谢”,也给她贴上了“世故”的标签。但是在与侯逸凡的交谈中会感到,这种感谢是真挚的。就像她自己说的,“每个人在自己的领域都有一定的天赋,只是有些人机遇好被挖掘了”。

本次世锦赛上中国队共有8人参赛,其中侯逸凡和阮露斐分获冠亚军,而赵雪则与科内鲁并列获得第三名。陪同她们的是一个强有力的教练团队,每个棋手都有教练或助手,这对她们非常有帮助。“4届女子国际象棋冠军的产生和国家的支持是绝对分不开的,我们的举国体制也是任何国家都没法比的,这个体制包括了运动员成长的全过程,以及比赛中的后勤保障工作。国外的棋手去参加比赛都要核算成本,比如要请什么样的教练,连旅馆食宿都要自己考虑。”谢军向本刊记者总结女子国际象棋能够20年长盛不衰的原因,“当然我们中间也经历了新老交替,成绩也会有起伏,但即使是我们冠军丢掉的那几年,也都是大赛有力的竞争者。”

侯逸凡从进入国家队就开始被当做重点培养的“秘密武器”。“她有对棋的热爱,有缜密的思维,有坚强的性格,有很强的承受能力。我相信她拿世界冠军只不过是时间问题,是16岁,18岁,或者是什么时候。”谢军说。中国象棋协会通过特批,允许侯逸凡参加男子的冠军赛,还为她组织与卡尔波夫的比赛。“她本人因为年少成名,在国际上也颇有名气,得到了很多国际比赛的邀请,国家队的外事部则积极给她创造条件,让她能够尽量出国比赛。”叶江川说。为了培养侯逸凡对棋的不断追求,叶江川还有自己独特的激励方式——向媒体放话。“我有时喜欢通过媒体给侯逸凡定一些她努力就可以达到的目标,比如,14岁的时候我们就提出要让她成为最年轻的男子特级大师,成为第一个突破2600分的棋手,最终要成为棋后。这些话通过媒体返回到她身上,对她也是一种激励。”

7岁那年,为了照顾去山东学棋的侯逸凡,身为护士的王茜就办了停薪留职。2007年,办了长期病假手续的侯雪健也来到北京陪伴女儿。“国家队在棋院这边有比赛时,就帮助他们组织比赛,平时就在棋院一楼的国际象棋学校教棋。”一家三口人租住在棋院附近一套一居室的房子里,“只有30多平方米,月租还要2500多元”。王茜从来没有为放弃自己的事业而遗憾过,她也没有将女儿作为事业来经营。“她是我的女儿啊,她只要喜欢,觉得开心就好了。”王茜说。侯逸凡很明白父母的苦心,但并没有因此承受额外的压力。“我爸爸妈妈都没有对我有什么硬性要求,从来没有说过你一定要拿什么成绩。我也没有想那么多,那么想就太复杂太累了,单纯一点儿,一家人在一起很开心,开开心心过好每一天就够了。”

除了训练和比赛,那些能和父母在一起少之又少的时间里,“聊聊天、看看电视,稍微上街逛一逛,要不就是看看书啦。稍微小一些的时候,爸爸会帮我辅导一下数学”。侯逸凡不太喜欢逛街,却喜欢看书。“我现在比赛路上方便带会看《读者》,平时会看些世界名著,比如《傲慢与偏见》、《童年》、《在人间》、《我的大学》。有一次跟妈妈上街,刚买了两本书,其中一本是《钢铁是怎样炼成的》,我一个人坐在车里花了两个小时把书看完了,我看书属于‘快翻型的’。”侯逸凡还喜欢听流行音乐。“我喜欢‘快男’魏晨。”说到这里,她有些不好意思。

因为2010年比赛繁忙,应该读高三的侯逸凡很久没去过学校了。“现在还是以下棋为主,希望能把课内知识再多学一点儿,以后像前辈们一样能够上大学。”对于侯逸凡的未来,叶江川和她的父母也一直在沟通。“她毕竟是选择了一条职业棋手的路,这又是一条充满竞争的路,该怎么帮助她规划我们还要经常探讨。”■

(文 / 贾子建) 少年国际象棋侯逸凡谢军中国象棋叶江川棋后王茜自由人