玛雅文明的兴衰(上)

作者:三联生活周刊 ( 帕伦克古城的皇宫 )

( 帕伦克古城的皇宫 )

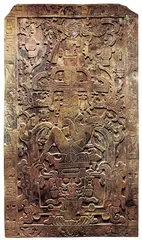

早在“2012”成为热门词30年前,玛雅(Maya)这个词就已经进入了普通中国人的视野。那是1979年的4月,上海科学技术出版社出版的《科学画报》第四期上刊登了方子汉编译的《大胆的想象》,该文引用一本美国畅销书中的观点,称玛雅人是天外来客,主要证据是一幅玛雅古画,画的是一位长相奇特的人貌似正在驾驶一艘宇宙飞船,船尾还喷出了火焰。此人最显著的特点就是长着一个又高又长的鼻梁,几乎将前额分成了两半,很像当地一个古老传说中描述过的会飞的“额鼻人”。据说“额鼻人”会驾驶像火箭那样的飞行器,他们就是宇宙来客,玛雅人的祖先。

这幅画来自玛雅古城帕伦克(Palen-que),我的玛雅之旅就从这里开始。

被遗忘的玛雅古城

玛雅文化的发源地位于墨西哥南部的尤卡坦半岛上。这个半岛大致为南北走向,北部一马平川,从飞机上看就像一块绿色毛毯,平整地铺向加勒比海。南部是印第安山脉的一部分,不过海拔不高,最高处也不到3000米。帕伦克就位于山和平原的交接处,平均海拔不到200米,冬天来这里旅游气温正好。

帕伦克其实是一个小镇的名字,这个镇专为旅游而生,入口处耸立着一个巨大的玛雅人头像雕塑,街上到处是旅馆和旅行社,随便找一家都可以把你送到几公里外的帕伦克遗址。据说当地人都是从山下走上去凭吊祖先的,但旅游车都会直接把游客拉到半山腰,参观完后再顺着山路走下来。

( 铭文殿 )

( 铭文殿 )

旅游书上说,参观玛雅遗址一定要雇导游,他们能告诉你很多官方手册上没有列出来的小秘密。果然,我雇的导游一进门就带着我离开游客专用步道,钻进旁边的小树林,踩着碎石向山上爬去。“你脚下的这些石头当初都是玛雅人用来砌墙的,最近刚刚被雨水冲下来。”他边走边说。

原来,帕伦克是墨西哥降雨量最大的地区之一,过去每年平均要下3000毫米的雨。但近年来气候发生了显著变化,雨水增多。2010年一共下了4800毫米的雨。11月份这里下了场特大暴雨,在24小时里降了800毫米,创下了历史纪录。暴雨冲走了沉积多年的浮土,把很多原本埋在土里的玛雅建筑暴露了出来。导游俯下身体拨拉着地上的石块,捡起一块石头说,这是石灰石,从墙砖上掉下来的。又捡起一块石头,擦掉外面糊着的一层土,原来是一个陶器的碎片。再往上走一段,眼前居然出现了一个地洞,洞口不到一米宽,里面黑糊糊的,隐约可见洞壁是用大块石灰石垒成的。“这大概是一间房子的墙,如果挖下去,肯定能挖出一个寺庙或者金字塔之类的建筑。”导游说。

( 遭到大雨冲刷后露出的玛雅建筑物 )

( 遭到大雨冲刷后露出的玛雅建筑物 )

此时我们已经站在半山腰了。说是山,其实只是一个十几米高的小山包,山上林木茂密,把强烈的阳光挡在了外面。透过树叶可以隐约地看见山包后面还有一个更高的山包,同样被茂密的植被所覆盖。“后面那个山包下面其实是一座金字塔,还没来得及挖呢。”导游说,“事实上,这片丘陵下面布满了被埋住的房子,美国航空航天局专门用卫星勘察过一次,一共发现了1453个建筑物,分布在15平方公里的范围内。目前已经挖出来的只有541个,分布在2平方公里的范围内,而其中真正对外开放的只有2%而已。”

此时此刻,我感觉自己就像是那个18世纪中期的墨西哥小军官何塞·卡尔德隆(Jose Calderon),他奉上级命令进入这片山林寻找传说中的“失落的古城”。当时这片地方完全无人居住,但有猎人报告说他们在大雨过后的树林中发现了一些奇怪的东西。1746年,卡尔德隆带着一个小分队来到这里,经过简单的挖掘后,他意识到这就是他要找的古城,便向上级打了一份报告。于是,帕伦克古城在被玛雅人遗弃了800多年后终见天日。

( 帕伦克小镇上的孩子在庆祝圣诞节 )

( 帕伦克小镇上的孩子在庆祝圣诞节 )

从那个地洞处再向东走十几米,眼前出现了一堵矮墙。绕过矮墙一看,原来我们已经身处一座金字塔的顶端了。这座塔只有十几米高,顶层有个很小的石房子,里面空无一物。房子前有块石头上刻着一个兔子的骷髅头,所以又被叫做“骷髅殿”。

玛雅的金字塔和埃及金字塔不同,全部都是有石阶的。据导游介绍说,“骷髅殿”的石阶在玛雅金字塔当中不算是很陡的,但也许是因为早晨露水重的关系,不少中老年游客必须手脚并用才敢独自走下来。站在下面回望“骷髅殿”,我发现它的一半还埋在土里。事实上,帕伦克遗址的大部分金字塔都是如此布置,这真是一个绝佳的创意,游客可以从这个景象中清楚地知道玛雅古城在被挖掘出来之前是个什么样子。

( 提克尔古城出土的陶器和陶制圣像 )

( 提克尔古城出土的陶器和陶制圣像 )

“骷髅殿”东边紧挨着另一座金字塔,同样允许游客自由攀爬。塔顶有好几间房子,因为没有窗户,里面阴森森的,很像中世纪古堡中的密室。其中一间房子里放着一个石制棺材,现在当然是空的,但当初刚被发现时棺材里躺着一具中年女性的骸骨,骨头被大量的朱砂染成了红色,因此这座金字塔便得了一个“红女王殿”的绰号。朱砂破坏了骨头里的DNA,再加上这座金字塔里没有发现任何字迹,这位女士的身世至今仍然是个谜。

玛雅密码

“红女王殿”东边立着一座白色的金字塔。这是帕伦克最高的建筑物,塔高25米,基座呈四方形,分为9层,如梯田一般。塔的正面有石阶,直达塔顶。顶上有幢房子,靠6根石柱支撑着。

“这是整个玛雅文化中最重要的金字塔,玛雅文明的秘密就藏在里面。”导游说,“几年前这里还对公众开放,但游客实在太多,不得不关闭了。”

( “额鼻人火箭图”

)

( “额鼻人火箭图”

)

虽然上不去,但这座金字塔的秘密可以在帕伦克玛雅博物馆里找到答案。原来,塔顶那6根石柱当中有3根上刻有大量玛雅象形文字,共计620个字,因此这座金字塔也被称为“铭文殿”(Temple of the Inscriptions)。事后证明,这620个玛雅文字是破解玛雅密码的关键之一,为考古学家研究玛雅历史提供了最可靠的证据。

玛雅的文字系统举世闻名,因为它不但是全世界仅有的5个独立发展出来的文字系统之一,也是南美洲唯一被破解了的古文字。玛雅人把文字写在树皮做成的纸上,然后把树皮纸折叠成一种类似手风琴风箱的玛雅书简。可惜的是,当西班牙殖民者于16世纪初入侵尤卡坦半岛之后,一位天主教修道士以“打击异教徒”为名把他所能收集到的所有玛雅书简尽数焚毁,并把所有认识玛雅文字的人全都处死了。从此玛雅文字便宣告失传,整个南美大陆的古文明历史便只能仰仗西班牙人的零星记录和少数幸存者不那么可靠的口口相传了。

( 描绘19世纪北美洲尤卡坦玛雅村庄生活场景的石版画 )

( 描绘19世纪北美洲尤卡坦玛雅村庄生活场景的石版画 )

17世纪时,考古学家们发现了3本玛雅古书,可惜全都破损不堪,难以辨认。如今这3本书分别保存在马德里、巴黎和墨西哥的图书馆内,考古学界在很长的一段时间内都认定这是全世界仅存的3本载有玛雅文字的书简,直到19世纪初期一位书商在德累斯顿皇家图书馆的书架上发现了一本沾满灰尘的玛雅手抄本,并将其中保存较为完好的5页内容翻印后出版,玛雅文字研究者们这才第一次看到了较为完整的玛雅文字材料。此书被后人称为《德累斯顿手抄本》(Dresden Codex),破解玛雅密码的工作便从这本书开始。

迈出第一步的人名叫康斯坦丁·拉方斯克(Constantine Rafinesque),是19世纪欧洲一位著名的“通才”。是他首先断定玛雅文字中出现的点和线代表数字,并由此破解了玛雅的数字系统。玛雅人用1~4个点分别代表1、2、3、4,用一条横线代表5,一个类似贝壳模样的圆圈代表20。玛雅人用这套看似笨拙的数字系统构建了一个完整的数学体系,并在天文和历法方面达到了前所未有的高度。

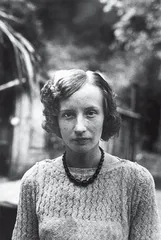

( 塔提亚娜·普洛斯克里亚科夫 )

( 塔提亚娜·普洛斯克里亚科夫 )

但是,《德累斯顿手抄本》的内容还是太少了,要想进一步破译数字之外的玛雅文字几乎是不可能的,拉方斯克很快就放弃了这个想法。幸运的是,玛雅人还把文字刻在了石碑上。当“铭文殿”被发现后,考古学家们如获至宝。1832年,一位热爱考古的法国人让·弗里德里希·瓦尔代克(Jean Fredrick Valdec)伯爵来到帕伦克,在一座金字塔上住了两年,临摹了铭文殿上的所有玛雅文字。可惜他本质上是个艺术家,缺乏考古学家的严谨学风。比如他认定玛雅文明来自古印度或者古巴比伦,因此在临摹时加入了很多自己的想象,甚至出现了大象的形象。不用说,这样的临摹本对于破解玛雅文字没有任何帮助。类似事件后来出现过多次,不少艺术家出于对玛雅文化的崇拜,来到这里试图破译玛雅文字,却全都因为缺乏正确的思考方法而误入歧途。他们临摹下来的图案也全都因为缺乏细节而无法被考古学家们采用。不过,他们的工作引发了世人对玛雅文化的兴趣,总体上看还是起到了积极的意义,比如瓦尔代克伯爵当年所住的金字塔被后人命名为“伯爵殿”(Temple of the Count),游客可以爬上去参观。

1880年,一位照相师带着刚发明的照相设备来到帕伦克,拍下了铭文殿上的文字,瓦尔代克伯爵犯下的错误终于得到了修正。20世纪初期,美国出了一位杰出的考古学家,名叫埃里克·汤普森(Eric Thompson),他收集了当时能够找到的所有玛雅文字资料,从中找出800多个不同的单字并一一编号。这套系统一直沿用至今,被尊称为“汤式编码”(T Number),汤普森也因为这一成就被公认为玛雅文字研究界的权威。

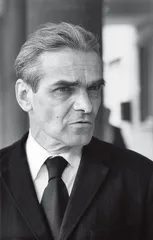

( 尤里·柯诺洛科夫 )

( 尤里·柯诺洛科夫 )

帕伦克的玛雅博物馆里展示了一部分“汤式编码”,玛雅文字的复杂性简直令人叹为观止。汤普森在研究了30多年后仍然毫无头绪,终于放弃了破解的努力。他还断定玛雅文字除了时间和历法是有意义的之外,其余的全都是一些神灵图腾,没有任何实际含义。

敢于挑战汤普森的是一位美籍俄罗斯女建筑师,名叫塔提亚娜·普洛斯克里亚科夫(Tatiana Proskouriakoff)。她大学毕业后正赶上美国的大萧条,找不到工作,便来到墨西哥帮助考古学家绘制玛雅古城的想象图,一干就是两年。正是因为她有在古城遗址的工作经验,这才使她注意到玛雅金字塔前的石碑的位置和碑文之间存在某种对应关系,并从中推断出石碑上刻着的玛雅文字并不是无意义的图腾符号,而是记录着国王们的生平年代。这一发现撼动了汤普森的权威,曾经遭到后者的蔑视。但当汤普森仔细研究了塔提亚娜提供的证据后,勇敢地承认自己错了。

当考古学家们知道玛雅密码具有实际意义后,破解玛雅密码的工作重新引起了大家的兴趣。对于历史学家来说,还有什么比古人的文字更管用的信息呢?

铭文殿的秘密

也就在这一时期,从帕伦克传来了一个令人震惊的消息。一位名叫阿尔伯托·鲁兹·鲁里尔(Alberto Ruz Lhuillier)的墨西哥考古学家在考察“铭文殿”时发现了一件奇怪的事情。“这个故事比好莱坞拍的印第安纳·琼斯电影还要传奇!”一讲到鲁里尔,导游立刻兴奋起来,“以前大家都觉得铭文殿内部有秘密,但一直没找到进门的入口。1948年的某一天,鲁里尔在检查铭文殿上面那个小房子的时候突然注意到地板上有块石头过于圆了,便试着想把它撬开。试了几次后他终于找到窍门,当他把这块石头转了一个角度后就能将其连根拔起。他在四周找了找,又发现了11个这样的圆石头,排成两排,每排6个。当他把这12个石头做成的圆柱体全都拔出来后,整块石板就松动了,露出了藏在下面的地道口。鲁里尔又花了3年多的时间,顺着地道一直挖到了金字塔的中心,在和地面等高的位置发现了5具尸骨。鲁里尔意识到这是陪葬者的遗骨,便继续向下挖,终于发现了一座墓穴。”

故事讲到这里,导游故意停顿了一下,从包里拿出一本画册,给我看当时拍摄的照片。看着那几张黑白影像,想象考察队员们在那3年里的焦急心情,我的心也情不自禁地紧张起来。

“1952年6月13日,在全世界考古爱好者的关注下,鲁里尔打开了墓穴的门,发现里面停放着一具长约4米,宽约2米,高约1米的石棺。石棺的四面刻满了玛雅文字,以及若干个人像,顶盖则是一整块石板,重达5吨,上面刻着这样一幅画。”说着,导游把手中的画册翻到某一页,我的眼前赫然出现了那幅小时候在《科学画报》上看到的“额鼻人”驾驶宇宙飞船的画面,原来这幅画的出处就在这里!但是,望着眼前这座用石灰石搭成的金字塔,我却发现自己很难把它想象成外星人的火箭发射基地。

“鲁里尔打开棺材,发现里面有一具老年男性尸骨,左腿瘸了。”导游继续讲他的故事,“陪葬品很丰富,最引人注意的是一面玉制面具,因为年代久远,碎成了300多个小碎片,后来被考古学家粘在一起,放在墨西哥的博物馆展出,后来被小偷偷去了。”

玛雅博物馆里有一个按照1∶1的比例搭建的石棺模型,以及铭文殿的内部结构图。勘探结果显示,墓穴和石棺是最先建好的,封口后再在上面搭建了金字塔,也就是说整座铭文殿可以看成是专为这位瘸腿老人而建的纪念堂。

他是谁?为何受到如此礼遇?在玛雅文字没有被破解之前,上述问题很难有答案。于是外星人的说法不胫而走,棺材上的那幅“额鼻人火箭图”成了证据。相信者从那幅图画上看到了内燃机、操纵杆和头盔之类的现代玩意儿,甚至还在“火箭”的尾部看到了向后方喷射的火焰。

但是,对于玛雅文字研究者来说,墓穴的发现却是破解玛雅密码的关键。美国考古学家琳达·席勒(Linda Shele)和皮特·马修斯(Peter Matthews)仔细研究了墓穴中的玛雅文字,发现一个类似盾牌模样的字出现了很多次。他们猜测此字代表了墓穴的主人,并给他起了个外号,叫做“盾王”。两人顺着这一思路继续深入研究,终于弄清了石棺主人的生卒年月。

按照玛雅人的语言,“盾牌”的发音是帕克尔(Pakal)。这位帕克尔国王生于603年3月23日,卒于683年8月28日,享年80岁。他于615年登基,做了68年帕伦克国王,一手将帕伦克带入了鼎盛时期。帕伦克遗址的大部分建筑都是在这一时期修建的,考古学家们还在一幅壁画上发现了一位瘸腿人雕像,相信他就是帕克尔。铭文殿是帕克尔在死前几年专门为自己修建的。那幅“额鼻人火箭图”应该竖过来看,它画的是蜷姿的老国王从阴间回到阳世时的场景。国王身下那个喷火的四方盒子代表地狱,从国王肚子上长出来的十字架不是火箭的驾驶舱,而是玛雅神话中的生命树,玛雅人相信世间万物都经由生命树从阴间转世。画面上方和棺材周围的各种神秘符号则代表着玛雅文化中的诸多神灵,比如太阳神、月神、雨神、金星神和两头蛇神等等,远没有大家想象得那么神秘。

1973年,玛雅语言研究领域的权威专家们齐聚帕伦克,听马修斯和席勒汇报他们的研究成果。这是考古学家们第一次弄清了一个具体的玛雅古人(尸骨)的身份和来历,并部分地解释了玛雅语言中非数字部分的意思,具有划时代的意义。这项发现的幕后功臣是来自苏联的语言学家vv·柯诺洛科夫(Uri Konorokoff),他认为玛雅文字具有表意和表音两部分,有些符号完全就是表音的,没有实际意义。对于使用中文的人来说,这个发现其实毫无新意,但是柯诺洛科夫来自社会主义国家苏联,他的这个发现在很长的时间里都被西方学者所忽视。这是政治干扰学术研究的一个经典案例。

1973年时,考古学家们还只能肯定地辨认30多个玛雅字。最终完成质的飞跃的是一位名叫大卫·斯蒂伍德(David Stewart)的年轻人,他是一位考古学家的儿子,从小就和父亲一起流连于中北美洲的各个玛雅古迹,耳濡目染地爱上了玛雅文化。高中毕业那年他凭借一篇关于玛雅文字的论文获得了麦克阿瑟奖学金,这个奖俗称“天才奖”,斯蒂伍德是该奖有史以来最年轻的获奖者。依靠这笔奖学金,他回到了中北美洲的丛林里,拜席勒为师,潜心研究玛雅密码,终于找到了问题的关键。他认为玛雅文字中很多看似不同的表音符号很可能发的是同一个音,这样一来,玛雅文字的复杂性就被大大降低了。这个发现完成了破译玛雅密码的最后一块拼图,大大加快了破译的速度。

今天考古学家们已经能够辨认出超过80%的玛雅文字,这使得玛雅文化成为美洲所有传统文化中被了解得最准确、最全面的一个,神秘的玛雅文明,终于在考古学家面前露出了真面目。

密林中的提克尔

玛雅文字的破译,以及考古学证据都清楚地表明,玛雅文明始自公元前3000年左右,当时的美洲大陆还有很多其他文明,它们之间一直都存在着不同程度的交流和互动。最终,善于吸收他人长处的玛雅文明脱颖而出,成为美洲三大文明(另两者为墨西哥的阿兹泰克文明和秘鲁的印加文明)当中最伟大的一个。

虽然玛雅文明发源地的具体位置尚存争议,但它肯定兴盛于尤卡坦半岛及其南部的热带丛林。历史学家将玛雅历史简单地分为前古典时期、古典时期和后古典时期三部分,前古典时期自公元前3000年开始,止于250年左右。自那时开始,尤卡坦半岛上出现了一大批独立王国,诞生了大量规划完整的城邦。相对应的是,中国的“三国时代”也开始于220年左右。当时的中国和玛雅一样处于群雄割据的状态,只是范围要比玛雅文明所在的尤卡坦半岛大得多,持续时间却又短得多。这件事后来被证明是理解玛雅文明的关键所在。

在诸多玛雅城邦中,帕伦克属于形成较晚的一个。这块地方的地理位置过于偏僻,直到公元前100年左右才有人居住。帕伦克王国达到顶峰的时间大约在7世纪中叶,也算是比较晚熟的一个。考古界公认,玛雅文化在古典时期的经济文化中心不在墨西哥境内,而是位于危地马拉的北部。那块地方同时也是整个尤卡坦半岛的地理中心,有两条河流经过那里,一条向北流入加勒比海,另一条向西流入墨西哥湾,非常适合用来作为运输通道。正是因为地理位置上的优越条件,使得那块地方很自然地成为玛雅人的贸易中心,加速了城市的繁荣。

在今天的地图上,这块地方被叫做皮坦(Peten),至今仍然是人迹罕至的热带雨林。事实上,直到19世纪中期,危地马拉政府派出的一个考察队才在一群当地采药人的带领下进入那片丛林,发现了玛雅古城提克尔(Tikal)。因为交通不便,加之条件过于艰苦,在那之后的100年里提克尔古城的发掘整理工作进展十分缓慢。

上世纪50年代中期,危地马拉政府邀请美国宾夕法尼亚大学帮忙主持发掘工作,并在提克尔古城附近修建了一个简易机场。宾大先后派出了100多名考古学家来到提克尔,发掘工作一共持续了15年,是迄今为止美洲大陆所进行的规模最大、涵盖范围最广的考古活动之一。考察队一共挖掘清理出将近500座玛雅古建筑物,基本可以肯定这里是玛雅古典时期最繁华的城市,甚至可以将其称之为整个玛雅文明的中心。所以说,要想了解玛雅文明的真相,提克尔古城是必去之地。

我从帕伦克出发,坐了9个小时的长途车,外加半个小时的摆渡船,这才终于到达了距离提克尔最近的小城弗洛里斯(Flores)。这座小城位于一个湖心岛上,各种档次的旅馆一应俱全,为来自世界各地的游客提供各种班次的长途车驶往提克尔。为了早点到达,我选择了早上4点半出发的班车,第二天天还没亮就动身了。

满载游客的旅游大巴开了一个半小时后终于到达了提克尔。和帕伦克一样,选择一位导游是参观玛雅古城的最佳方式。果然,我的导游没有像其他游客那样直奔中心广场,而是带领我们拐进右手边的岔道,他说:“中心广场是高潮,应该放到最后再看。”

此时还不到7点钟,太阳刚刚冒出地平线,林子里依然有些凉意。这片森林比帕伦克的浓密多了,到处是参天大树,树干粗壮,树龄显然要比帕伦克的更长。清晨的热带雨林是一天当中最热闹的,叽叽喳喳的鸟鸣声此起彼伏,不时可见颜色鲜艳的小鸟从头顶飞过。走着走着,不远处传来一阵阵低沉的吼声,令人毛骨悚然。“大家别怕,这是吼猴的叫声,两只雄性吼猴正在为争夺领地互相示威呢。”导游带领大家顺着声音钻进一片小树林,透过头顶茂密的树叶,隐约可见两只猴子正在打架,树枝被震得摇摇晃晃。

“电影《星球大战》之所以选择提克尔作为外景地,不光是因为玛雅金字塔,更重要的原因就是这里生活着很多外形奇特的动物。”导游说,“另外,你们所看到的这些大树其实都不算太老,树龄绝不会超过1000年,因为1000年前这里还是一座繁华热闹的城市,几乎所有的树都被砍光了,铺上了水泥。如今大家看到的泥土都是该城在950年被居民们遗弃后重新慢慢累积而成,随便找个地方往下挖不到1米就会碰到当年铺的水泥层。”

研究发现,玛雅人早在公元前1000年就已经开始定居在这片地方了。这里水源充足,盛产燧石(一种很坚硬的可以打火的石头),逐渐变成了玛雅人的农业和贸易中心,人口迅速增加。230年,一位名叫Yax Moch Xoc的国王登基,建立了一个以提克尔为首都的庞大王朝。根据石碑上的铭文记载,这位能干的国王一共传了39位继承人,将家族权力维系了600年之久。

“玛雅人分为贵族和平民这两个阶层,贵族全都是世袭的,部分原因从这座金字塔的石阶上就可以找到。”在森林中步行了20多分钟后,我们遇到了今天的第一座金字塔。这是一座小塔,只有十几米高,可以随便攀爬。导游等我们爬上再爬下后,问了一个问题:“你们是不是觉得石阶修得很高?”

确实,这些石阶又高又陡,对于身高1.8米的我来说都显得不那么容易。

“告诉大家一个事实,从出土的遗骸分析,当时的玛雅人普遍都很矮,成年男人平均身高不足1.6米,成年女人不到1.5米,所以说,这些金字塔都不是为普通玛雅人修建的,它的服务对象是玛雅贵族。Yax Moch Xoc的身高据说接近1.9米,贵族们在平民面前简直就是巨人,他们的权威有很大一部分来自身高上的巨大差异所带来的威慑力。”

“为什么会有这么大的差别呢?难道他们不属于同一个人种吗?”一位游客惊讶地问。

“人种当然是一样的,差别在于营养。”导游回答说,“考古学家对普通人的遗骨进行了分析,结果显示他们生前大都营养不良,而且常年呼吸含有大量石灰粉的空气,搞坏了身体。”

这个回答显然出乎大家的意料之外,引来了一声声叹息。

再往前走一段,眼前又出现了一座金字塔。考古学家把金字塔按照重要性的高低编了号,眼前这座金字塔是第4号塔,高64米,是提克尔最高的建筑物。走近一看,此塔的基座并不大,所以通往顶层的石阶不得不造得又高又窄,看上去相当恐怖。据说这个塔摔死过好几个游客,管理方不得不下令关闭了石阶,并在塔的侧后方修了一个类似脚手架的木制扶梯,供游客攀爬。

我沿着木梯子爬到塔顶,四下一望,发现自己已然身处树冠之上,远处隐约可见几座金字塔的尖顶从密林中探出头来。导游告诉我们,提克尔城的总面积有16平方公里之多,但王公贵族们居住的主城区就小多了,周围被农民们居住的木头屋子所围绕。

“再次提醒大家,真正的提克尔古城其实是没有多少树的。”导游说,“考古学家们描绘过玛雅古城原来的样子,到处是巍峨的金字塔式建筑,而且表面都被生物颜料涂成了红色,相当耀眼。”

这样一座繁华的城市究竟是如何建成的?居民们的日常生活到底是什么样子的?玛雅人为什么又将其舍弃?答案要从细节中寻找。■(未完待续)

(文 / 袁越) 印第安人考古金字塔兴衰玛雅文明玛雅文字玛雅遗址玛雅金字塔