2024中国新能源汽车,谁更强?

作者: 肖文杰

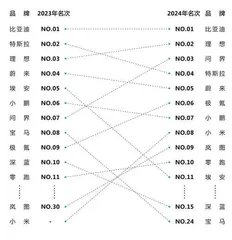

前十名次变化

用户评分最高的10个品牌

2024年无疑是中国汽车史的关键一年。当年7月,新能源车的月度销量首次超过燃油车,并连续保持了5个月,这个“赶超”进度比此前普遍预计的更早。2024年全年新能源车的零售销量更是首次冲破1000万辆,同比增长41%。

销量大增的同时,新能源车的品牌也迅速增加,仅年销量超过1万辆的品牌就多达64个。

要认识如此庞大且充满多样性的市场,简明扼要的导览不可或缺。

一年前第一财经发布首届《“1势力”新能源车品牌魅力榜》(以下简称《品牌榜》),开始尝试绘制这份导览,为快速变化的新能源车市场格局建立认知锚点。它的五个一级维度包括:线上传播影响力、线下可见度、用户评分、销量、ESG表现等,试图体现主流新能源品牌的综合实力。此后,中国车市更新迭代的速度有增无减,既有新势力中途退出,也有老面孔走向迟暮,汽车品牌之间合纵连横,再加上跨国合资合作、品牌并购整合的案例持续出现,共同带动市场格局发生显著变化。本次发布的2024年度榜单便是对这些动态的最新呈现。

头部排名大洗牌,新能源产业区位集中度提高

《品牌榜》最显著的变化在头部。

“比亚迪+特斯拉”稳定占据头两名的格局被打破,特斯拉跌至第四名,而理想、问界跻身前三。导致这一现象的根本原因并非特斯拉在2024年做得有多糟,而是它的竞争对手表现更抢眼。以销量为例,特斯拉2024年在中国卖出66万辆,同比增长9%,而同期理想的销量虽然略低,仅为50万辆,但同比增长高达33%;问界售出近39万辆,同比增长超过300%。特斯拉2023年下半年就在中国市场推出了新款Model3,并于2025年年初推出新款ModelY,产品竞争力明显提升,其门店效率的优势也维持得较好,但它面临的竞争比早前要激烈得多。

伴随着主攻30万元以上SUV的理想与问界排名攀升,受影响的不止特斯拉一家。同样定位高端市场的老牌豪门宝马也受到显著冲击,这次直接跌出前十。宝马早就积极布局新能源赛道,去年其新能源车在华销量超过奥迪与奔驰之和,但9.5万辆的总销量(不计MINI品牌)本就不高,而且同比还下降了5.5%。更糟的是,这个仍以高端燃油车为主销产品的品牌2024年燃油车销量重挫15%,在“BBA”中表现垫底,进一步拖累了其整体形象。

让传统豪车品牌承压的还不止本土高端SUV,造车新势力在高端轿车市场也加强了攻势。小米汽车这一新面孔在上市前的预热阶段就已经引起了高度关注,上市之后更是一车难求,其首款车SU7去年仅9个月就交付13.5万辆,创了新势力品牌的交付纪录。这款产品虽然存在外观设计“酷似”保时捷Taycan、早期交付周期超长等诸多争议,但长期保持了品牌热度,并挤压了传统豪车的市场份额,推动小米的品牌影响力甫一上榜便跃入前十。

激烈的竞争压力下,也有品牌选择不按常理出牌。作为小米SU7的竞品,极氪001在2024年8月发布新款,距其改款首发上市只过了大半年,打破了以往车企至少要隔一年才会给自家车型改款升级的惯例,当时招致不少车主反感。不过后续极氪通过补偿安抚了车主,最后该车型一年仍售出10万辆,品牌整体年销量则升至22万辆,同比增长87%。凭借较高的线下可见度以及比小米、小鹏更高的销量,极氪的排名也超越这两者,从去年的第九名升至第六名。

在价格更为下沉的大众市场,竞争同样激烈。主流产品定价在10万至20万元的埃安、零跑今年的排名都有明显变动。其中埃安的绝对体量较大,但销量较去年同比下降近1/4,其线下可见度、用户问卷等维度的排名和去年相比也都大幅下跌,这些因素综合拖累埃安直接跌出前十。

新能源车品牌传播表现Top 10

与之相对,零跑得到市场进一步的认可,不仅销量同比增长超一倍、年销量接近30万辆,线下可见度的排名也进一步提高,帮助品牌升入前十。同样享受到下沉市场红利的还有小鹏,凭借原本主打20万元以上市场积累的研发能力,小鹏去年下半年推出的起售价12万元的新车MONAM03带动品牌整体销量屡创新高,在前后夹击的竞争中基本保住市场地位。

此外,值得一提的是,《品牌榜》前十中首次出现了主打MPV的新能源车品牌岚图。MPV市场本就相对较小,总规模在年销量100万辆左右,而岚图2024年9月推出的高端MPV新款岚图梦想家的销量就超过5万辆,带动品牌整体年销量同比增长超70%。该品牌的用户评分也在所有品牌中居冠,最终推动其排名上升。

除了上述单个品牌名次的变动,这一年新能源车品牌区位集中的现象愈发突出:优势新能源车品牌正在向少数热点区位集中,呈现出以长三角和珠三角为核心、贯通长江中下游的新格局,上届榜单中工厂在上述区域以外(比如沈阳、西安等地)的新能源车品牌本次排名均明显下滑。在长三角、珠三角以外仍保持强大竞争力的只有北京。凭借资本和人才优势,北京的新能源产业在2024年为小米、理想等多个品牌提供了畅销产品。在其他地区大量设厂仍能保持强劲销售的品牌只有比亚迪,而比亚迪的核心研发也是在珠三角完成的。

出现这种现象很大程度上是因为长江与珠江沿线已经形成了完整的新能源供应链,产业资源最集中,产品的采购成本、研发成本相对更低,同时研发效率相对更高。区位优势正逐步体现为更强的产品力,而这对新兴品牌至关重要。

新增车型子榜,全价位段综合呈现

新能源汽车品牌的产品力主要通过各个车型体现,而现有的与车型相关的榜单多聚焦在车型的特定性能上,比如续航里程、油耗、空间等,然而这些性能指标的简单叠加并不直接等于一款车的产品力。如果过分依赖对车型性能的评价,很容易导致视野集中在价格较高的“好车”身上,从而忽略了平价大众市场也有大量值得关注的、会对市场格局产生影响的车型。

实际上,一款车的产品力强弱不仅需要“堆配置”,也涉及车主的实际使用体验、在市场上的真实表现以及社会舆论的综合评价。基于以上考虑,今年第一财经在发布《品牌榜》的同时还增设了《2024新能源明星车型榜》(以下简称《车型榜》)这一子榜单,试图从微观层面更完整地呈现新能源车消费者目前的需求面向。

《车型榜》的评价核心基于“质”和“量”两个模块,它们各占50%权重。其中产品的品质基于用户在问卷中针对对应车型的评分得出,产品的“量”则由其销量和网络声量合计得出,后两者比重均为25%。

由于衡量标准更贴近产品端,《车型榜》不仅能为新能源车之间的对比提供参考,也可以与同类别的燃油车对比。以轿车为例,销量最高的两款新能源轿车比亚迪海鸥、秦PLUS去年都卖出了超过45万辆,而燃油车中销量最高的日产轩逸去年只售出34万辆。考虑到这3款车位于同一价格段(8万至12万元),显然新能源车已经成为消费者在该细分市场的首选。

与此同时,燃油车在少数赛道依然保持坚挺。仍以轿车为例,上榜的新能源轿车包括各个价位段,唯独缺少15万至20万元左右的产品,这个价位也是燃油车最后的“堡垒”,身处这个价位的燃油车明星大众帕萨特去年的销量达到24.6万辆,同比增长29%。

纵观整个汽车发展史,少数经典产品的横空出世常常会在很长一段时间内带动品牌产量上涨,受到新产品冲击的老车型则很容易连带其所属品牌逐步走向没落。远的比如早年通用雪佛兰凭借封闭车身打败红极一时的福特T型车,近的就是中国本土新能源车品牌快速抢占市场。这样残酷的新陈代谢仍在持续,市场不会有永远的赢家或输家,而一份基于车型与品牌的综合榜单将为此提供基准与见证。