当梁林成为传奇

作者: 阮云天

“外婆去世后,外公提起20年不曾写生的画笔,去颐和园谐趣园作画。”于葵在接受《环球人物》记者采访时说,谐趣园中的荷、曲廊、垂柳全都见证过梁思成与林徽因的爱情。

北海雪池胡同的林宅,梁思成在林长民的书房双栝园第一次见到了林家长女林徽因。很多年后,梁思成还记得初见时林徽因的样子:身穿浅色中式短衫、深色裙子仅及膝下。“特别令我动心的是,这个小姑娘起身告辞时轻快地将裙子一甩翩然转身而去的那种飘洒。”

熟悉梁思成和林徽因的人常用“梁林”指代这对伴侣,意即他们早已融为一体,不可分割。于葵对《环球人物》记者说:“梁林这样的状态并非一朝一夕可以成就,而是在几十载岁月中彼此承担、磨合才得以塑造。”

热恋

林小姐千装万扮始出来

梁公子一等再等终成配

——梁思永写给梁思成、林徽因的对联

“20世纪初,美国宾夕法尼亚大学(以下简称宾大)建筑系是美国高校建筑专业中的王牌,法国著名建筑大师保罗·克瑞当时执教于此,他在世界建筑领域享有盛誉。”东南大学建筑系教授童明对《环球人物》记者说。1925年,童明的祖父童寯(音同俊)就在宾大建筑系念书。

童寯曾经就读于北平清华学校(清华大学前身),比梁思成晚两届,并且都担任过《清华年鉴》校刊的美术编辑。因为这份渊源,童寯和梁思成在宾大成了舍友,同住了1年多。彼时,童寯与梁思成读的是建筑系,林徽因读的则是美术系。

读建筑,其实是林徽因起的意。

1920年春夏间,林徽因跟随父亲林长民暂住伦敦,在寓所里,她的目光总是被画建筑图的邻居女孩吸引。从这名女孩口中,林徽因听到一个新奇的观点:建筑不仅仅是“盖房子”,而是一门综合性的学科和艺术。

1921年10月,林徽因回到北平的家,将这一观点告诉前来拜访的梁思成。“我当时连建筑是什么还不知道,林徽因告诉我,那是集艺术和工程技术于一体的一门学科。因为我喜欢绘画,所以也选择了这个专业。”梁思成看着这个潇洒的女孩说起建筑时闪着光的眼眸,心里也不由自主有了建筑之梦。

为了实现共同的梦想,二人决定一起去宾大建筑系念书。

然而,当时的宾大建筑系不收女生,原因是“建筑系学生经常要整夜画图,女生无人陪伴无法适应”。林徽因只好进入美术系。于葵对《环球人物》记者说,外婆这是在“曲线救国”。

有一次,他们的作业是设计圣诞卡,林徽因想到一个新颖的点子,梁思成也颇为赞赏,便提议由他来画出此卡,因为他的绘画以精美细致见长,能更好地将林徽因的灵感呈现出来。林徽因不答应,她认为同学们都知道彼此的画图风格,一看就知道是谁画的。二人各执己见、互不相让。

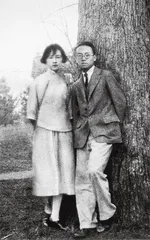

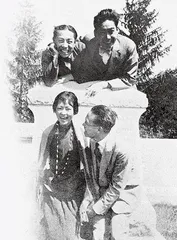

童寯曾回忆,梁林在宾大读书时正处于热恋期,梁思成经常很晚才回宿舍,他床头的柜子上还仔细摆放着一张林徽因的照片。梁林和许多中国留学生一样,常常结伴到附近餐馆洗碗勤工俭学。空闲时,梁思成会到林徽因的公寓前等她一起外出。梁思成同在美国读书的弟弟梁思永写过一副对联调侃二人:上联是“林小姐千装万扮始出来”,下联是“梁公子一等再等终成配”,横批“诚心实意”。

林徽因进入宾大后一年半,父亲骤然离世。1925年,梁启超在告知林父离世的家书中嘱咐梁思成,“徽因遭此惨痛,唯一的伴侣,唯一的安慰,就只靠你。你要自己镇静着,才能安慰她”。梁启超没有说的是,他自己的身体也出现了问题,时有便血。

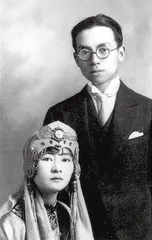

1927年12月,在天津,梁林两家长辈办了一场传统的“文定礼”(订婚仪式)。梁启超在家书中记录了当天的盛况:晨起谒祖告聘,男女两家皆用全帖遍拜长亲,午间宴大宾,晚间家族欢宴……仍在美国进修的梁思成和林徽因则选了来年的3月21日作为婚期,这一天是宋代为《营造法式》的作者、建筑大师李诫立碑的日子。婚礼当天,林徽因穿上了自己设计的一套极具东方特色的婚服,与梁思成携手走入了婚姻的殿堂。

蜜月

我说你是人间的四月天;

笑响点亮了四面风;轻灵

在春的光艳中交舞着变。

你是四月天里的云烟,

黄昏吹着风的软……

——林徽因《你是人间的四月天——一句爱的赞颂》

童明告诉《环球人物》记者,对学建筑的人而言,“Grand Tour(游学旅行)”是必不可少的,他的祖父童寯从宾大毕业时就专门花时间和精力去周游欧洲,为的是考察古典和现代建筑,了解背后的历史文化。

梁林婚礼前,梁启超致信两位新人:“成、徽结婚的早晚,我当然不干涉。但我总想你们回国之前,先在欧洲住一年或数月,因为你们学此一科,不到欧洲实地开开眼界是要不得的。回国后再作欧游,谈何容易。”梁启超还贴心地做了极为详细的安排:先去英国,再往挪威、瑞典,回过头来去德国、瑞士、意大利,最后回到法国或西班牙。

梁林听从了父亲的建议,于婚礼后的第七天乘坐“荷兰国土”号邮轮从纽约出发驶向欧洲。这不仅是一次蜜月之旅,更是属于他们的流动建筑课堂。

一天,梁林到达西班牙时已是黄昏,错过了前往阿尔罕布拉宫的最后一趟班车,便雇了一辆马车前往。抵达后,阿尔罕布拉宫已经大门紧闭,他们恳求管理员通融一下,管理员被他们的真挚打动了,不仅答应放行,还充当义务讲解员,陪同他们一起游览。

在国内,病榻上的梁启超以收到儿子儿媳记录旅途见闻的来信为最大的乐事,将读信称为是“卧游”。

1928年6月,梁林二人收到前往东北大学创立建筑系的工作邀约,即刻结束蜜月游历,从西伯利亚乘火车归国。迎接他们的,是祖国的白山黑水。

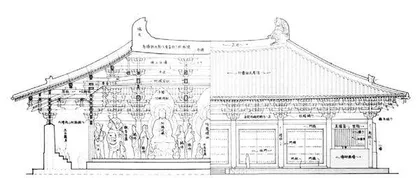

在东北大学,梁思成、林徽因待了3年。事业上,他们开启了中国建筑教育的新纪元;生活上,他们迎来了女儿梁再冰。“九一八”事变爆发后,东北沦陷,此时恰逢中国营造学社向梁思成、林徽因发出邀请,希望他们能来北平开展古建筑研究。深思熟虑后,梁林带着刚满2岁的女儿回到北平。

梁林租下了北总布胡同3号院,度过了一生中为数不多的安宁时光。林徽因用诗的语言形容北平的家:“一条枯枝影,青烟色的细瘦,在午后的窗前拖过一笔画。”

在梁再冰的记忆里,父母说话的方式有很大不同。梁思成喜欢在心里想很多事,但不曾说出口。林徽因则是“一边想一边说,她的思维过程你是可以看得见的”。“谈话间,美丽的妈妈神采飞扬,明眸闪亮,光彩照人。”每每此时,梁思成则是在一旁一言不发,却又微笑着、饶有兴致地听林徽因说话。“不过每当爹爹开口说话,他可是不言则已,出言则诙谐幽默,让人捧腹!”

梁再冰怕狗,为了帮助女儿克服恐惧心理,梁思成和林徽因送给女儿一只小白狗。因为这只小狗是专属梁再冰的,他们给它取名“冰狗”。在父母的关爱和“冰狗”的陪伴下,梁再冰多年后回忆说,“我的童年过得十分愉快温暖”。

1932年,林徽因与梁思成的儿子出生了,他们为儿子取名从诫,承载着他们对李诫的敬仰。梁从诫的出生让这个小家庭拥有了更大的幸福,林徽因为幼子写下著名的诗句:“你是一树一树的花开,是燕在梁间的呢喃——你是爱,是暖,是希望,你是人间的四月天。”

患难

弟弟,我没有适合时代的语言

来哀悼你的死;

它是时代向你的要求,

简单的,

你给了。

——林徽因《哭三弟恒》

1937年,北平也沦陷了,梁林带着全家人随中国营造学社西迁。林徽因在写给沈从文的信中说:“由卢沟桥事变到现在,我们把中国所有铁路都走了一段,带着行李、小孩,奉着老母,由天津到长沙共计上下舟车16次,进出旅店12次。”

梁再冰曾对《环球人物》记者回忆,在一次次艰难的旅行中,父母配合默契、应付自如。“譬如打包行李,两人合作,动作敏捷熟练,很快就能把一大包被褥枕头打成一个结实的铺盖卷,用油布包好防潮;在外吃饭准备好一小铁盒的酒精棉,将碗筷消毒后再吃。这显然是他们过去到野外考察古建筑时‘练’出来的本事。”

也有些时候,梁思成因工作不能陪伴在侧。1940年12月,梁思成在重庆请求政府资助营造学社的经费,林徽因独自带着一双儿女和母亲迁往四川李庄。1941年春节后,林徽因的肺病犯了。“李庄没有自来水和电灯,也没有医院,没有体检的条件。当时没有肺病特效药,妈妈身边也没有任何医护人员,只能独自一人苦苦挣扎。我早上起床时,常看到她床前挂着十几条被汗浸湿了的毛巾。看到她病得一天比一天厉害,我那时真怕会失去妈妈。”梁再冰曾对《环球人物》记者回忆。

1941年4月,梁思成终于回到李庄。他没能给病重的林徽因带来药品,相反,他带来了噩耗——林徽因的三弟、空军飞行员林恒在成都上空迎击日机时阵亡了。听闻这个消息,林徽因伤心欲绝,更加憔悴。

《荒野上的大师》一书的作者张泉花费10多年,几乎走遍了梁林考察过的地方。张泉告诉《环球人物》记者,在他看来,梁林在李庄度过的这贫病交加的5年半,也是感情升华的5年半。“梁思成强忍着脊椎病痛研究古建筑,照顾家人,还要负责营造学社的运营。与此同时,林徽因面对弟弟牺牲的巨大悲痛,更被肺病折磨,长期卧床,仍坚持研究写作,帮忙校阅补充《中国建筑史》。梁林在自顾不暇的情况下,做到了互相扶持、彼此支撑。”

为了让林徽因身体好起来,梁思成不仅学会了静脉注射,还学了做饭,为的就是给林徽因补充营养。梁再冰曾对《环球人物》记者回忆父亲尽可能变着花样为母亲做饭的事。“爹爹在工作之余开始学习蒸馒头、煮饭、做菜、腌菜和用橘皮做果酱等。家中实在无米下锅时,爹爹就带着我到镇上委托商行去典卖衣物……爹爹还常苦中作乐道,‘我们今天把这只表红烧了吧?’‘这件衣服清炖如何?’”一次,梁思成找到补充营养的当地“土方子”。方子中需要鱼,可家里没钱买鱼了,梁思成就把陪伴了自己几十年的派克金笔和手表当了。