民族志作为影像方法论在“地方”制造中的迭代

作者: 郑小序

关键词:地方制造;民族志影像;陌生感;多维模态;主观性表达

回溯新世纪后的摄影史,不难发现有一类摄影作品的创作轨迹,他们具有同一种特质:人类学和人文地理学中对图像的研究方法被摄影师获取,以指导田野式的摄影创作实践。这一传统主义的立场将摄影行为融入社会学或人类学调研的一部分,并在一段时间内广泛地受到非摄影学科的肯定,而这里所讨论的摄影与我们在艺术领域讨论的摄影概念似乎略有出入,如 Strauss[1] 所认为,人类学学科中常以“想象”(imaginaries)一词取代摄影图像中与地点、位置等具象的地理空间之外的复杂因素,这显然不足以构建起摄影在实践中作为艺术的延伸框架,此外,新西兰学者 Hill[2] 曾以包括历史、故事、叙述、观点、意义、文化和理解的综合性模式来陈述具有地理属性的风景在摄影实践中的多层次表征,并称之为“地点想象”。

一、民族志影像中的“地方”:建立陌生的边界

讨论“地方”概念绕不开段义孚在“地方”探讨中所融入的“感觉”(sense) 特征,他在《空间与地方》中,从空间谈起,强调不同的身体在体验空间中所体现出的跨文化相似性[3]。在另一章节,实体空间的物质存在依然成为表现特征,但在大多数情况下只是占据或成为空间,地方概念的引入,意味着空间在意义上的跨越,地方和边界、边缘、界限相关,有时这样的边界是清晰的,如房间的墙、森林中的田野和房屋支持了一个家或一个村庄的地方感[4],有时是意识上的观念,如通过人类仪式或者活动等,目的均是为了维持边界感和完整性。地方指代了一种抽象化的不可见的思想凝聚,“当空间被封闭(enclosed) 且被赋予人文意义(humanized) 时,它就变成地方”[5],地方可能与个人情感相连,和某种经验相关,也可能是出于政治目的的产物,地方意味着一种通过想象的建构,如果“我们寻找基本空间不仅涵盖了所属的地理空间,还涵盖‘地方感’‘地方依恋’‘地方认同’‘地方意象’与‘地方记忆’”[6],那“地方”便在人对地方的关系与感知里出现,实际上,民族志影像中的“地方”正是在摄影师和他者的二元关系中被触及,简单化后的摄影本体成为建立我 — 他之间边界的媒介。

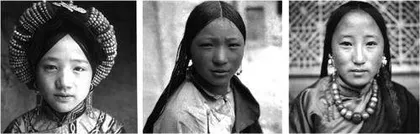

在以民族志作为方法的人类学学科考察实践中,摄影的记录属性与纪实性质发挥了制造一种客观“地方”的重要作用,通过影像对场地、房屋空间进行描绘及对其特色进行记录,筑起了对所调查区域的文化分隔,进而制造出有陌生感的地方。回顾人类学影像的历史,1933 年凌纯声与芮逸夫以及勇士衡在湘西对苗族的记录,“开启了一种深具典范价值的人类学田野调查范式,即文化调研者与影像记录者的协同合作,共同建构整体性的文化记录系统与民族志资料体系。”[7]至今,这样的人类学学科工作模式依然在偏向民族志的学术研究中具有可借鉴的意义。例如芮逸夫 1941 年在四川阿坝地区考察时的影像,对风景到人物的摄取拍摄,表现了芮逸夫对作为一个陌生记录者到达调查区域的直接感知,从与环境相联系的远距离地理特征表达到对当地居民的近距离自然快照式捕捉的观看模式,看似由远及近地逐层靠近,也无法掩盖摄影师处于拍摄场景时对整个场景所带有的浓烈距离感,不介入和一般性客观,恰如围墙一般筑在摄影师前,即便是镜头前最具生命力的人物,也同样被影像剥去了人性的光环,被陌生感筑成雕像一般。正是这座围墙,围合出了民族志影像中的边缘的、差异的、少数的“地方”。

从 1934 年开始,庄学本开始对中国西部边疆进行一种探奇式的影像拍摄,他的这一套作品至今对中国摄影界仍具有深远的影响。庄学本在大多数时候自资主动的拍摄形式,相比凌纯声一行以官方中央学者身份融入边缘的情感处境有明显的区别,摆脱官方由上到下的任务视角后,在与对象的关系回应方面显现出更为强烈的对比。从猎奇的角度上,我们将庄学本的影像和同时期的西方殖民猎奇视角影像加以对照,例如与美国的约瑟夫·洛克 1922 年起在云南的记录、法国的方苏雅在 19 世纪末拍摄的中国影像等,便可更容易发现他的实践显现出与停留于拍摄对象表面的传统人类学摄影方式的差异,庄学本的影像在 20 世纪初的人类学影像中展现出摄影所表现出的新篇章,即在以历史和文化为主的拍摄目的中,逐渐模糊了自我与对象的界线,在陌生的地方中用带有个人经历或情感的人文精神,化解了长久以来根植于摄影媒介的陌生。

拍摄对象目光对镜头的凝视是庄学本打破陌生感的开始,邓启耀 [8] 强调,对比庄学本,在西方视角下记录中国“他者”的民族志影像中,述说着被拍摄者的隐身和失语,是一种单维指向的拍摄过程,而在庄学本的影像中,因为他与被拍摄者发生了交流,使他的作品在处于“中心”的话语里显示出对边缘弱势的关怀,邓启耀继而指出在人类学摄影中重要的是拍摄者和被拍摄者所建立的关系。

随后,影像逐步成为关键的视觉性补充被用于人类学研究中,尽管这样的风景或者人像的视觉材料诠释了摄影在民族志中如何通过反映社会和文化的视觉图像来制造陌生“地方”,但在表达方式上缺少自身批判性的局限仍然存在,换句话说,在我看来,摄影在田野考察中受到的肯定并没有解决摄影在作为艺术延伸创作中的问题,而正是对传统先驱的继承或者停留,制约着当代摄影在“地方”概念上更广阔层面的实践,即在庄学本带有介入性和交流的作品前,统一的胸部以上的近景所突出的发饰、表情及浅景深,在另一方面也强调了他严谨和理性的规划,这个过程似乎成了某种意义上对浪漫的遏制,并显示出摄影所具有的独特活力的枯竭。

二、始于人类学的艺术实践:从陌生的“地方”开始

显然,程新皓的作品是始于人类学学科研究的继承,他曾谈到北大人类学教授朱晓阳的课对他摄影实践的影响,朱教授出版的《一个在城市化过程中幸存的村庄:小村故事 2009—2015》封面用的也是他的作品,在那个镜头里,田野图片带着摄影记录性的特质,显现出作为创作的参考和基础。我们看到程新皓作品《莽:一个族群在边界的迁徙与栖居》[9]以摄影配合文字的其中一次呈现(由于项目在不停地开展,这个项目在后期改名为“陌生地形”),通过“传说与定位”“酒”“婚葬习俗”三个部分图文并茂地观察、拍摄、编辑,亦步亦趋地揭示中越边境的跨境族群莽人是如何建立自己的身份的。当然,在此时,作品的魅力依旧在中心种族与边缘少数民族的不对等关系中,程新皓与生俱来对弱势的、濒危的、脆弱的和流逝的关怀和感知,以及对“他者”抱有的认同,让他进入莽人村落后,获得莽人与他之间的彼此信任,这样的情绪通过摄影媒介的图像化,完成了和拍摄对象之间的一场在知识经验的逻辑叙事下,关于社会、权力、城市、结构等等问题的批判和研究。

摄影从 19 世纪被发明,发展到 20 世纪开始关注用镜头记录“物品”的主题,这样的方向一直延续,直到在人类学领域开启的转向,为探索求知欲提供另一种可解性,即使观者不在场也能通过图像将陌生的世界传达给观者。在这样的学术背景里,如果我们试图通过人类学的方法来概括程新皓的摄影作品,或者说把他的作品归纳为人类学研究的附属品,便仅仅是围绕着他丰富的人类学经验知识,重述与地域相连的话语,这样的归纳很明显地缺少了他在创作中感知世界的方式和这样的感知对摄影表现的影响。很明显,他的影像并不屈服于已经建立起来的范式和传统的诱惑,镜头中的“纪实”不仅仅满足于传达信息,这里面当然有对未知的迷恋和对消失的永铸,但更重要的是,通过影像所呈现出来的多种创作方式,在“自我—他者”的关系表达中所突出的作为摄影师的主体地位。他的作品强调在进入他者空间时艺术家所具有的能动性,继而在这个基础上揭示,此事物为何在此刻出现在此地。程新皓在对地点的创作实践远不止以认识论的探究为目的,或者说这只是他作品的缘起。

重提民族志的田野笔记方法,意味着我们欲讨论和传统发生的联系,而这时,民族志田野笔记被当作一种被迭代的经验,来重新面对活跃于田野之上可能被赋予意义的方式。程新皓所用的方法,恰好扩展了对传统实践的突破,如杨云鬯对他作品体系的解释“我们其实很容易会错过他在审慎地运用田野调查方法进行艺术生产的过程中所创造出的另一种‘方法论的艺术’(the art of methodology)。”[10]

三、多维影像模态中的“地方”建构:拥抱陌生

当我们讨论民族志影像时,不管是进入到熟悉还是陌生的环境,关于人地关系的“地方”始终是贯穿过程的一个关键词,影像化的叙事技巧也为“地方”主题的摄影提供了可供探索的个案。对于地方的探索之所以具有重要的意义,不是因为这个词所包含的广袤地理、人类学主题下复杂内容的知识性,而在于知识和学术所不能及的引申。

毋庸置疑,程新皓不经意地创造了一种多维模态的摄影实践方式来成全他影像实践的深入,如他所策划的,随着项目的进展,视频、纸本、装置和论文写作等多种呈现形式陆续出现,每一部分的呈现都对我们全面把握他的创作脉络非常重要,当各部分表达趋于融合,它们共同为整个系列创造了更多的影像来承载所能延伸的复杂性,而如此多种被观看的方式都归结于程新皓实践脉络中,对人类学话语中并不鼓励展开讨论的、被边缘化或者说拒绝触及的,如情感交流、身体经验等问题方法的强调,从而形成我们对关于民族志影像知识性创作方法论重塑的反思。

“一个地区的声誉可能更多地依赖于外部群体宣传,而非依赖于当地居民”[11],段义孚曾强调他者对于地方建造的重要性,程新皓在莽人地区的参与式研究和呈现,的确让莽人生活的地方转化为可供利用的记忆资料,但在我看来,程新皓作品里所表达出对陌生的承认所产生的现实冲突,才是作品作为摄影艺术的力量之源。在他的影像实践中,程新皓通过关注艺术表达,使用多种呈现方式和多条叙事线并列,诠释和反映当代态度,具体而言:以摄影、装置等视觉化的方式细致描绘,并用文字对图片进行广泛地说明,同时,展出现场的陈述方式构成作品被理解的途径。在 2024 年圣安东尼奥“陌生地形”的展览中,关于莽人地区的不同作品以交叉的放映角度穿插编织在空间内,艺术家以表象上的隐藏角色进入莽人的价值观中,勾勒出一组对陌生文化的探访架构,作品在贯穿和融合中得以询问和处理冲突问题,这里的冲突不仅仅是指让原本沉默的莽人地方变得可见,而更着重于多模型的影像方式所能传递出的关于地方感间的博弈问题,一步步递进式地引导观众反刍和思索。

当多个模态表现的主观介入在影像生产的过程中成为方法,便开始对客观的、理性的田野笔记模式所具有的局限性形成直接批判。我们可以看到,程新皓的模态系统包括对摄影照片的编辑选择、对影像的剪辑、对行为的记录、展览策划和装置的制作等,这些方式对塑造地方想象具有深远的意义,多种表现模态不仅能够扩展艺术家的实践,让艺术家不可见的介入得以成为想象,且还能够共同参与到对地方概念的组织。

在“陌生地形”关于地方的影像语境中,莽人的身份被多种空间划分,多个空间理所当然对应着多种地方感的建构,我们看到程新皓进入这个族群并建立关系,用不同的叙事解构每一层地方的概念。首先,程新皓在作品中涉及了莽人各种日常经验相互交错的多层生活空间,把作为背景的风景从艺术家组织的作品结构中分离出来,形成独立的表征是一种行之有效的方法,如《奔向甜蜜》》《我想拍一部电影》等作品中的风景,分别呈现了中越边界的原始森林,新建的民居点群落、中国国界之内、越南国界之内、莽人原始的农作用地、被引进经济作物后的农耕地等等,可以发现,每一个地点都有与之所对应的另一个在历史背景或是时代背景中的地点。除此之外,当我们想以某个莽人能普遍适用的空间概念进行表达时,总会出现在我们所想象得到的空间语境之外的模式,矛盾的第一次出现于每种具体的空间划分方式都不能准确完全地给予莽人一个共通的地方感。

四、主观性的“地方”介入:制造关系和冲突间的想象

我试图在程新皓的影像中找寻多组作品共同构成的属于莽人的地方,在探索过程中同时讨论他如何在作品中用多模型表达空间与环境、人(艺术家和莽人)的相互作用并扩展为基于地点的叙事。《归还何处》中空间的介入形式是围绕着一条跨越国界的洪水沟,程新皓以三屏并列的方式记录了他的一次近乎执拗的行为。艺术家将一根被洪水冲到莽人村旁的原木,在傍晚的时候又抬回瀑布源头的中越边界,用自己的身体反向追溯了一根木头的旅途经历,我并不知道莽人的生活是否与这个空间产生过交集,但事实上这个作品在我们所讨论的地方层面提供了一种理解空间和对土地构想的方式。三个半固定镜头负责傍晚到夜间的拍摄,艺术家头上的探照灯和一个固定光源为夜晚提供光线,全景场景因为暗下的环境变为光线所及范围内的场景。黑暗中,影像的风景里最后只剩下模模糊糊的树影、滚石、汹涌的河水和行动着的人。被人造光线塑造出的风景影像,让我们意识到众多处于统治地位的人造意义空间对以自然环境空间为主要生活场景的莽人地方感的渗透,同时,在搬运原木的过程中,同一空间里的自然之力(向下冲击的瀑布)和人为对抗之力(向上搬运的行走)加强了对自然发展与人为主导话语之间的感知,第二个冲突诞生于在寻求地方感的路径中,有形的人为规划空间对具有地方特色自然地理空间的影响。程新皓以外来者视角进入当地空间中,使用视频的并置让我们提出这样的问题:对于莽人而言,近年来因为扶贫带入他们生活的“先进”科技和观念,是否改变了他们原有对所在空间的眷念和情怀,而那个由传统和自然构成的精神意义空间是否会被重建或是取代?