陈见非日光宝盒

作者: 张彤雨

摄影之友×陈见非

Q&A

什么时候开始使用宝丽来进行创作?什么契机让您将宝丽来与书法、绘画结合到一起?

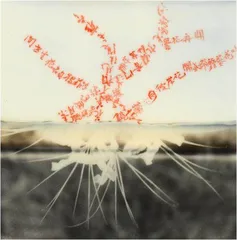

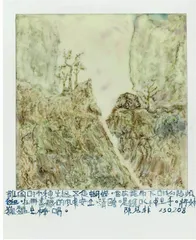

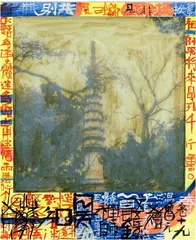

我从2016年开始拍摄宝丽来照片,一开始断断续续有感而发,直到2022年,开始决定一天拍摄一张宝丽来,到今天已经第四年了。将宝丽来和书法绘画相结合是个自然而然的过程,因为我一直保持着书法日课的习惯,每天坚持写字已经很多年了,自拍摄宝丽来以来,敏感的老相机总是出现很多出人意料的状况,常常令我意犹未尽,所以我就把平日阅读的诗歌、偈语通过书法的形式写了上去。动笔之后,关于字体、颜色还有画面布置开始在内里生发。我也开始不再害怕相纸过期了,光所不到处就随意涂鸦、绘画了。

每天拍摄一张宝丽来,这种长期的创作行为对您来说意味着什么?宝丽来的仪式感升华了您的生活,那在未来的创作中,是否担心会出现灵感枯竭或者趋于一致的情况?

我很庆幸找到了这种方法,用相机来书写影像日记,这是一个修行的方法,也是我的书写日课,它容纳了我的思考,是我的读书笔记。这种仪式感确实升华了我的生活,我不用去思考灵感枯竭等创作问题,因为这本来就是一个生长的过程,是我变老的账本,它伴随我去经历春夏秋冬,去经历日复一日,在宝丽来看来,每一寸时光都是新鲜的。

您将摄影视为一种书写形式,与传统的书法相比,用宝丽来进行书写有哪些独特的魅力和挑战?

书法和摄影都是为了表达心中的念想,我用现代的照相机创作,类似于用光书写,所以我的创作更注意符号和结构,从大自然中提取会心的元素,也思考事物之间的关系,虚实相生,正形负形相互生成、咬合的佳构,在现实生活中体会美妙的组合和自然之道。

您曾提到摄影会影响到书法,可以具体聊聊这个影响吗?

书法学科的训练围绕着提按顿挫和结字谋篇展开,技术段位的训练常常让人忘记了还要书写怀抱,忘了表情达意,忘了书写之道和自然事物的关系,而相机之眼的逼视则能把人拉回现实,抛却教条,回归本心,摄影之眼的养成,常常会带动内心对自然造化的思考,从而影响书写。

您在宝丽来上会使用不同的字体,字体和画面有什么特别的搭配规律吗?

我一般会根据宝丽来照片呈现出来的氛围和图像选择字体,把文字符号当成图像的延展,借助色彩和各种书写排列来为整体服务。书法的造字规律简称“六书”,有“象形”“指示”“会意”“形声”等,这些方法大多来自自然造化,是对事物的抽象化提炼,所以我会尽量根据画面的结构关系编配文字符号,或方折,或瘦硬,或婉转流美,随形赋势,根据图形生发,在有限的空间里自说自话,时不时设置一些密码,供自己游玩。

展览“日光宝盒”在叙事上采用了类似书籍编辑的思路,每个章节所代表的意义和它们之间的内在逻辑关系是怎样的?您希望通过这种叙事方式向观众传达怎样的信息或情感?

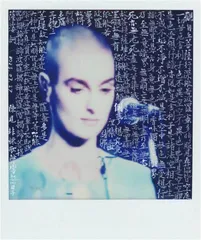

把365张宝丽来放在展厅里,会发现有很多的规律,平日拍下的碎片,很好地彰显出了我的所思所想、爱和情愁。因为平时喜欢做图片编辑,所以就自然而然地给这些图片进行了归类和编排,这几个小章节基本上串起了我的一年四季。“湖山之间”,我的生活;“亲爱的”是我身边的人,在她们的脸上,我看到了自己;“杂花生树”装扮杂花绿化树,“上阳台”,我就是这样用眼耳鼻舌身意,用这些工具挖掘自己;“那些花儿”开在不同的季节,“巢”是老家的方向,“孤峰”“大佑情歌”“心象”“心经”住在我心……

最喜欢的一台宝丽来?

我最常用的相机是SX-70和宝丽来690。

哪一幅宝丽来作品背后的创作故事最令您印象深刻?

我的宝丽来创作常常来源于偶然,它常常是在遗憾之后的补救,是一次次的历险,而被我保留下来的,都是化险为夷的产物,碰到不满意的,我常常会推倒重来,改变方案,涂鸦点缀,直到稍有可观,它们都是一些生活的小碎片,内容平实,但对于我个人来说都难以割舍,令我回味。

相纸会不断褪色,您如何看待这种不可逆转的变化?又是如何应对的?

我有幸看到了一批二十世纪七八十年代的宝丽来照片,这些宝丽来相机发明之初就拍下了的照片,依然光彩夺目。所以我相信相纸和记忆不会褪色,虽然人会老去。因为我用水彩颜料和小毛笔在宝丽来光面上涂鸦,所以必须用特殊的方法喷胶才能得到保存,它的画面已经像油画一样,被胶和亮光油封存了。至于事物被岁月侵袭的事实,我只能再背诵一下玛格丽特的那句话——“与你那时候的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容”。