吴雨航:触探显影

作者: 吴雨航

物质实验:即时成像的可塑性探索

《延》:显影的触觉化转向

2016年,我在网上购买了一台宝丽来相机,初衷是用“即显”的方式记录日常相聚的瞬间。然而,由于对设备的陌生,我请卖家直接装入相纸,拍摄时才发现相纸已过期,无法显像。这次偶然的失败激发了我对宝丽来成像原理的兴趣。我开始探索如何脱离相机机制,直接介入显影过程。

我尝试用手模拟相机挤压相纸的显影方式,发现显影剂在压力作用下呈现出大理石纹般的流动肌理,而相纸褶皱则导致图像产生拓扑学意义上的形变。此后,我干脆搁置相机,改用手工挤压相纸内未完全干涸的化学药液,并辅以工具塑造图像。这些原本“无用”的相纸,成为我的实验材料。在持续两年多的过程中,我通过不同的捏相方式,完成了近500张实验图像,并将其编辑组合为作品《延》。

《舛误幻影》:光与化学物质的成像实验

在《舛误幻影》中,我继续探索即时成像的物质特性。在暗室中,我使用停产过期的撕拉片相纸,在光与身体互动中,对负片进行感性书写。随后,在正负片叠合成像的过程中,通过按压和推挤化学药水,破坏成像的正常规则,以一种游戏般的方式生成“错误”且“破碎”的图像。

这种方式虽然制造了视觉上的“缺陷”,但也真实地揭示了即时成像的脆弱性与不确定性。在这漫长且沉静的创作过程中,图像的物质性成为触觉的延伸,摄影也不再只是冰冷的数据,而是充满温度与情感印记的媒介。

以上两组作品的图像看似由抽象色彩和形状构成,但每一张的制作过程都极其缓慢,有的图像甚至在时间流动中持续进行着化学层面的变化,使影像呈现出介于液态与固态之间的不稳定状态。这种手工干预不仅影响了图像的结构,也赋予了它独特的时间魅力。但更重要的是,这些实验让我意识到,创作者的身体经验和情感始终投射于媒材之上,图像因触摸而具备温度,摄影也因此超越了机械复制的范畴,成为真正的物质体验。

图像重构:从即显相纸到综合材料的延展

《本草药引》《丛林溯游》:移膜工艺与图像的剥离

近年来,我多次回到西南山区的故乡,跟随父母进山采集草药。通过捻摸、闻嗅、采摘,我逐渐熟悉了大山的环境,也对这些植物的生长与命名建立了亲密的感知。每次家人熬煮草药治疗我的皮肤疾患,泛苦的药液气息都会带来某种心理上的慰藉。

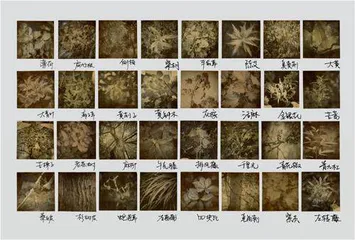

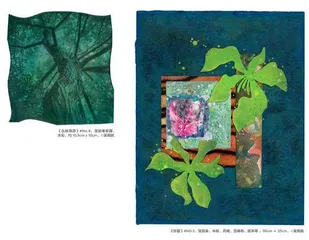

基于这段经历,我创作了《本草药引》和《丛林溯游》。这两组作品均运用了宝丽来移膜工艺,将宝丽来相纸的显影层剥离,并转移至水彩纸上,再结合植物图像、草药汁液染色等手法,使图像从传统相纸载体转化为类似“皮层”的柔韧形态。

具体而言,《本草药引》以草药图像为主体,通过位置的转变与草药汁液的染制,使本草蕴含的勃勃生机显现灵光,重构了图像与身体、疾病、记忆之间的隐喻关系;而《丛林溯游》则以绿色水彩颜料与移膜照片叠加,在图像表面制造一层“人工的绿意”,呈现人与自然之间的隐形联系。在具体的创作过程中,这两组作品内关于植物的图像都在水中游弋,既像是生命体般的水母,又像是柔软的皮层,脆弱且柔韧。最终,在方寸的纸张上游移、蜷曲、舒展、凝结、浸染、新生。

《弥留》:图像与综合材料的融合

在近期创作的《弥留》系列中,我尝试将宝丽来与拼贴、绘画、标本等材料结合。自2016年起,我的摄影实验积累了大量视觉“剩余物”。这些残留物既是对图像生成规则的反思,也是面向开放与多元的一种探索印记。在此系列中,我尝试将宝丽来图像进一步与绘画、拼贴、标本等材料相结合。这些原本未被使用的图像碎片,经过再创作,生成新的含义与视觉表达方式:一面是即时摄影的残片,另一面则是综合材料的叠合。由此,图像成为连接现实与想象之间的桥梁,在视觉和触觉上同时赋予观者多重体验。

在当下复古潮流的兴起下,宝丽来似乎重新获得大众的关注。但我认为,即时成像真正的魅力不仅在于对怀旧美学的简单回顾,更在于它所蕴含的实验潜能。它激发着艺术创作者重新思考图像与物质、记忆与媒介之间的深刻联系。“触探”显影的过程,不仅仅是对感光材料的实验,更是一种身体的介入与对话。我期待在未来的创作中,继续以宝丽来为媒介,深入挖掘影像更为广阔的表达空间,让人们不仅以视觉欣赏图像,更以触觉与情感感知它的内在诗意与力量。