液体碳氢燃料旋转爆震燃烧研究进展

作者: 王可 于潇栋 张禛瑞 范玮

摘 要: 爆震波传播速度高达千米每秒量级, 反应物来不及膨胀便完成燃烧, 可实现近似等容燃烧过程, 故采用爆震燃烧有望提高热循环效率。 作为爆震燃烧的可行方式, 旋转爆震在航空航天推进领域具有重要应用潜力, 已成为研究热点之一。 本文围绕液体燃料两相旋转爆震燃烧的点火起爆, 常温来流条件下氧化剂、 燃料预处理等对旋转爆震波传播的影响, 高焓来流条件下冲压和加力场景的旋转爆震燃烧组织进行了梳理与总结, 对旋转爆震在喷气式推进领域的应用前景进行了展望。

关键词: 旋转爆震; 液体燃料; 起爆; 燃烧组织

中图分类号: TJ760; V434

文献标识码: A

文章编号: 1673-5048(2025)01-0001-13

DOI: 10.12132/ISSN.1673-5048.2025.0026

0 引 言

爆震波传播速度高达千米每秒量级, 远高于缓燃波, 反应物来不及膨胀便已完成燃烧, 可实现接近等容燃烧的效果, 应用于喷气式推进时具有热循环效率高的潜在优势[1]。 目前, 采用爆震燃烧的动力概念主要包括脉冲爆震发动机(Pulse Detonation Engine, PDE)[2-6]、 驻定爆震发动机(Standing Detonation Engine, SDE)[7-9]和旋转爆震发动机(Rotating Detonation Engine, RDE)[10-13]。 RDE推力输出接近于稳态, 近年来受到了广泛关注[14-23]。

旋转爆震发动机的可行性研究最早可追溯到20世纪60年代, Voitsekhovskii等[24]在圆盘形实验装置中实现了乙炔/氧气预混气体的爆震燃烧, 发现存在一个或多个爆震波在燃烧室内周向传播, 由此提出旋转爆震的概念。 随后, Nicholls等[25]在H2/O2和CH4/O2的混合气中获得了旋转爆震波。 然而, 受限于当时的数值仿真和实验测试能力, 旋转爆震燃烧的研究未能取得实质性进展。 21世纪以来, 随着人们对爆震现象的认识愈发深刻, 加上高超声速飞行对先进动力装置的迫切需求, 旋转爆震的相关研究报道逐渐增多。 在实际应用中, 受体积和重量的限制, 需要采用能量密度高、 便于携带、 储存安全的液体碳氢燃料, 如航空煤油等[26]。 与气相旋转爆震燃烧相比, 在气液两相旋转爆震燃烧中, 液体燃料需要经历雾化和蒸发过程; 此外, 旋转爆震燃烧对燃油雾化和掺混的要求显著高于常规的缓燃燃烧, 大幅增加了两相旋转爆震燃烧组织的难度。

围绕液体燃料旋转爆震燃烧组织, 本文主要基于国内外公开文献和团队研究进展, 重点对常温和高焓来流条件下旋转爆震的起始和传播过程进行了梳理、 归纳和总结。

1 点火起爆

点火方式对旋转爆震的触发过程具有重要影响, 一定程度上又影响着旋转爆震波能否稳定自持传播。 实际上, 旋转爆震波的触发包括直接起爆和间接起爆两种方式。 直接起爆须采用高能点火, 瞬间引燃可燃混合物, 触发爆震波。 然而, 直接起爆需要很高的点火能量, 对于一般的碳氢燃料, 点火能量需在105 J以上[27-28], 对点火系统提出了很高要求。 因此, 研究人员普遍采用点火能量更小的间接起爆方式。 间接起爆方式通常采用火花塞或预爆管等实现点火, 经缓燃向爆震转变(Deflagration to Detonation Transition, DDT)过程形成爆震波[29]。

1.1 火花塞点火

火花塞点火具有结构简单、 安装方便、 无需增加额外供给等优点。 Voitsekhovskii等[24, 30]首次在圆盘形燃烧室中实现乙炔/氧气混合物旋转爆震, 便采用了火花塞点火。 Nicholls等[25]为了避免火花塞点火后产生的沿相反方向传播的缓燃波发生碰撞, 导致点火失败, 在火花塞一侧安装了易碎薄膜, 确保缓燃波仅沿环形燃烧室的另一侧传播。 然而, 由于反应物填充不足和掺混不均等问题, 旋转爆震波在传播一周后便解耦熄灭。 同样地, 为了控制旋转爆震波的传播方向, Braun等[31]设计了旋流喷注结构, 喷注口附近安装火花塞, 在环形燃烧室内实现了氢气/空气混合物的旋转爆震, 可实现爆震波沿反应物填充方向传播。 然而, 该方式需要精确的时序控制, 应用难度较大。 其次, 火花塞附近的反应物混合不理想且湍流流动较强, 起爆成功率难以保证。 Peng等[32]在环形燃烧室中, 采用火花塞点火实现了氢气/空气的旋转爆震燃烧, 起爆成功率为75%~94%。 然而, 在相同工况下, 采用普通火花塞点火时, 起爆时间表现出较强的随机性。

为了进一步缩短起爆时间, 提高起爆成功率, Zhao等[33]提出了一种补氧点火方案。 在火花塞点火前, 向燃烧室点火区域填充少量氧气, 增加火花塞周围的含氧量, 提高局部化学反应活性。 在当量比范围0.51~1.15内可成功触发乙烯/空气的旋转爆震波, 起爆时间在40 ms以内, 起爆成功率为100%。 此外, 他们发现提高氧气的流量有利于旋转爆震波的快速建立, 并降低起爆时间的随机性。 研究表明, 在当量比超过0.5时, 采用上述起爆方式得到的旋转爆震工作范围和起爆时间与采用预爆管点火起爆相当。

关于火花塞的点火位置, 夏镇娟等[34]在圆盘形燃烧室轴向位置和左右壁面的径向位置布置火花塞安装点, 研究了点火位置对氢气/空气旋转爆震起爆过程、 起爆时间和传播特性的影响。 结果表明, 改变点火位置对旋转爆震波的起爆过程影响较小, 但在临界工况附近, 点火位置的变化会影响旋转爆震波的传播模态。

针对火花塞点火方式, 现有研究多采用气态燃料, 才能实现旋转爆震波的触发和自持传播。 液体燃料化学反应活性较低, DDT距离长, 采用普通火花塞点火起爆的难度较大[35]。 目前, 鲜有采用火花塞点火起爆液态燃料的研究报道。 而且, 火花塞点火存在起爆成功率较低、 起爆时间较长和爆震波传播方向难以控制等问题。 因此, 常采用预爆管点火起爆。

1.2 预爆管点火

预爆管点火方式是在一个较小的爆震管中, 采用较易起爆的高活性反应物点火[36-39], 通过DDT过程触发爆震波, 以此点燃旋转爆震燃烧室中的反应物, 从而更快地触发旋转爆震波。 因此, 预爆管内反应物的活性、 填充压力, 预爆管安装角度和位置均会影响旋转爆震的起爆时间和爆震波强度, 进而影响旋转爆震波的传播特性。

Miller等[40]采用纹影法研究了预爆管安装角度对爆震波起爆过程的影响, 认为预爆管安装角不会改变爆震波的触发、 传播速度和解耦位置。 然而, 该实验在方形空腔内开展, 在旋转爆震燃烧室内的影响如何仍需进一步验证。 刘世杰等[41]采用两级收缩的切向预爆管, 填充氢气/氧气, 在环形燃烧室内成功触发了氢气/空气旋转爆震波, 分析了预爆管填充过程对旋转爆震波的影响。 Ma等[42]采用相同的燃料和氧化剂开展的实验表明, 预爆管填充时间延长, 导致燃烧室内触发的首道爆震波强度增加, 反应物喷注过程受阻, 最终导致旋转爆震波的起爆时间相应延长。

液体碳氢燃料的燃烧, 需要经历液滴的破碎、 雾化和蒸发, 燃料和氧化剂的掺混等复杂过程。 采用诸如煤油、 柴油等难挥发性燃料时, 点火起爆面临的挑战更大。

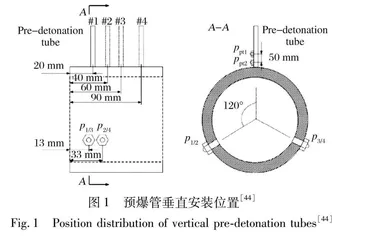

贾冰岳等[43]采用填充煤油/氧气的预爆管, 研究了预爆管出口压力和安装方式等对环形燃烧室中旋转爆震波建立过程的影响。 研究表明, 提高预爆管出口压力和来流总温均可缩短旋转爆震波的起爆时间。 总温大于673 K, 预爆管切向安装时, 起爆时间约10 ms; 而垂直安装时, 预爆管出口强激波与内柱反射激波耦合, 可快速建立旋转爆震波。 例如, 在来流总温740 K, 化学恰当比时, 可在1 ms内形成稳定的旋转爆震波, 接近直接起爆时间。 如图1所示, 赵明皓等[44-45]采用填充乙烯/氧气的垂直安装预爆管, 研究了预爆管轴向位置对航空煤油/富氧空气旋转爆震起爆的影响, 获得了稳定爆震和不稳定爆震两种模态的旋转爆震波。 研究表明, 不同点火位置均可触发并实现旋转爆震波的稳定传播, 点火位置对稳定旋转爆震波的平均传播速度影响较小; 旋转爆震波的建立过程均可分为缓燃、 起爆和稳定旋转爆震三个阶段。 其中, 缓燃阶段占爆震波建立时间的60%~80%, 是制约旋转爆震波快速触发的关键环节。

此外, 也有学者提出了不同构型的预爆管点火方案。 张开晨[46]设计了离心/预膜复合燃油雾化以及凹腔等多种截面的预爆管方案。 预爆管采用煤油为燃料, 氧气为氧化剂。 实验研究了不同布置方式和不同截面形状的预爆管对爆震波起始和自持传播的影响, 采用数值模拟研究了点火位置和点火源数量对旋转爆震波触发的影响。 结果表明, 圆截面预爆管的起爆性能最稳定; 采用三枝管构型多点起爆, 点火能量较高, 可以改善反应物局部掺混不足导致的起爆失败。 然而, 预爆管头部雾化结构总压损失较大, 多枝管构型亦提高了点火装置的复杂性。

除了研究单一的火花塞或预爆管起爆方式外, 一些学者还对不同点火起爆方式对旋转爆震波建立过程的影响进行了比较。 Kindracki等[47]在环形燃烧室中研究了火花塞与切向安装预爆管两种方式对甲烷/空气旋转爆震波触发的影响。 研究表明, 相同工况下, 火花塞点火的起爆成功率仅为40%, 预爆管点火的成功率则超过95%。 Yang等[48]通过实验分析了基于氢气/氧气混合物的预爆管、 高能火花塞和低能火花塞三种点火起爆方式对旋转爆震波起爆及传播特性的影响。 结果表明, 火花塞点火时, 旋转爆震波的起爆时间具有一定的随机性; 提高点火能量可以显著减少起爆时间, 其中预爆管点火方式的起爆时间最短。 Mizener等[49]同样采用填充氢气和氧气混合物的预爆管, 实验对比了预爆管和火花塞的起爆性能, 发现两种方式均能触发两个沿相反方向传播的爆震波, 传播至燃烧室另一侧碰撞后解耦, 并产生一系列压力波。 采用预爆管点火, 爆震波解耦后还可观察到旋转气流的存在, 而火花塞点火并未显示出旋流现象。 综上, 与火花塞点火相比, 预爆管点火在提高起爆成功率和缩短爆震波起爆时间等方面展现出显著优势, 受到了研究人员的广泛关注。 需要指出, 预爆管点火方式虽然能够提供较高的点火能量, 但额外的高活性反应物需求导致供给系统复杂性增加。 因此, 如何实现低活性反应物的高效短距起爆还需要进一步研究。