堵

作者: 苏梅侠

深秋的清晨,学校的晨曲从山的上方传下来,学校下方的小区又清醒了起来。阳光淡淡地打在小区门口,门口早已被各种摊位占领了,两条长龙浩浩荡荡地直通学校,遮阳伞下光卖猪肉的摊位就有十几个。

炸油条的妇人占据了最佳的位置,她拿着双长长的竹筷,轻盈地将油锅里的油条一根根夹出来,刚立在铁篓上来不及沥油,就被买走了,她现在还兼卖豆浆。一个妈妈一手拎着沉重的书包,一手牵着孩子的细手腕,急匆匆出来。她把书包一提,歪着身子抽出手拿了个塑料袋将一条刚炸好的油条套起来,反手递过来给孩子,再拿出手机扫码付款。穿校服的孩子拿过油条还没开啃,妈妈便推着他往前走,孩子像没有灵魂的木偶,推一步走一步,总之没有一个孩子上学是自愿的。

主妇们送完孩子上学,便将车随意停在摊口去买菜,完全不管过路人是否方便。

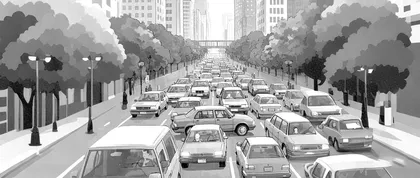

一家小超市门口见缝插针地塞着一辆卸货的车,瞬间把整条道给堵住了,像个超级大塞子,后面的车动弹不得,黑车、白车、粉车,像堆积木一样排列着,喇叭声此起彼伏。车主们都很恼火,毕竟车上的孩子要迟到了。但孩子只是漠然地坐在车上,两眼放空,他们不急。车与车之间的缝隙很快就被摩托车堵上了,开摩托的早已练了一招“凌波微步”,他们灵巧地在车与车之间穿梭,万花丛中过,片叶不沾身。

堵住马路的还有两旁零散的摊贩,这些本地的阿妈,清晨便来占好了位置。她们的菜是自家田里的,虽然品相不好,但绿色、环保、健康。虽然前面已经堵得水泄不通,但她们依然稳坐,心安理得地整理着前面的菜叶。这一担菜不多,但也不好卖,往往到中午时分还剩下那么几捆。不要紧的,她们有的是时间,没有几个人是真需要等这几捆菜钱过日子的,她们往往有好几栋房屋出租着。

小区有一个小诊所,坐落在三角岔口。深秋的阳光照在诊所的玻璃大门上,闪着银灰色的冷光。门口停着两辆摩托车,里面铁皮椅上坐着一个穿校服的孩子,妈妈在一旁刷着手机不耐烦地等。

超市门口的货车不慌不忙地移走了,路很快就通了,车辆川流而过。一男一女错开车辆走向诊所,手与手拉成了一条直线。走近了才发现不是情侣,那老妇人想必是他的母亲,穿着一件珍珠白的棉袄,洗得发白。满头的银发,干瘪的脸,脸色略显局促,眼角的皱纹显得有些无处安放,只好明显地堆放在脸的两边。她的儿子是个一米八高,身材十分健硕的中年人,刚毅果决的大方脸更显得母亲瘦弱娇小,像个小孩子。他拉着她的手不放,她小女孩一样要甩开他的手,他蹙起眉头表示不同意,母子在诊所门口起了点儿小争执,母亲抿着嘴说:“没得病,不看。”他显然知道母亲的脾气,语气当中又多了分急性说:“不看看怎么知道,都到了,看看吧。”他执意拉她进诊所,她站着身子往后倒不进去。

阳光照在儿子的身上,像个会发光的人。他的发梢也被阳光漂白,一根根有个性地立着,谁也不挨着谁。一个外地人在这个城市谋生活,还能将母亲带在身边,做母亲的还有什么不满足的。

她老了,到了得听儿子话的时候了。她只是心疼钱,心疼儿子的工钱,所以那一脸不高兴也不是装的。儿子双手搂着她的肩,她最后还是屈服了,跟儿子进了诊所,谁让老了呢!

养儿防老这一延续了几千年的传统观念,如今似乎得到了某种合理的解释。

上课铃声从山间传来,小区的人们如释重负。门口的路全疏通了,三三两两的买卖声像闷鼓一样,从地平线隐隐传来。诊所的小摩托车开动了,畅通无阻地开向了学校。太阳升起来了,照着今日的人间,阳光还犹如几千年前那样暖和。