“创造性破坏”理念融入企业家精神:“思创融合”的创新教育模式

作者: 李玉梅 赵雯卉 张晨昊

[摘 要] 新时代我国经济高质量发展迫切需要培育具备 “创造性破坏” 精神的企业家阶层,而高校的创新创业教育是其中极为关键的一环。首先运用文献查询法,基于马克思、桑巴特、熊彼得等思想家的相关文献渊源,剖析得出“创造性破坏”理念的内涵。然后通过逻辑分析法,提出将“创造性破坏”理念融入企业家精神,并以企业家精神的培养为媒介,探索“思创融合”的创新创业教育路径,为高校目前实现高质量创新型人才培养目标提供了具有重要参考价值的方案。

[关 键 词] “创造性破坏”理念;企业家精神;“思创融合”;创新创业教育;创新型人才

[中图分类号] G640 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)09-0001-04

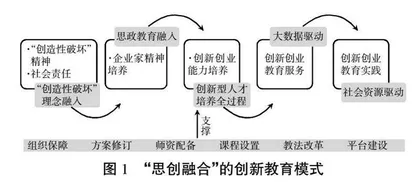

习近平总书记强调,要加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新,加快实现高水平科技自立自强。“创造性破坏”,英文为“Creative Destruction”,以马克思主义思想为内在根基,以颠覆性创新为本质要求。我国高校的创新创业教育,应以习近平总书记的讲话精神为根本遵循,以“创造性破坏”等先进理念为引导,塑造企业家精神,从而有效提高创新创业教育的效率。“思创融合”的创新教育模式对高校实现高质量创新型人才培养目标具有积极意义。[1]

一、“创造性破坏”理念的内涵

基于马克思、桑巴特、熊彼得等思想家的相关文献渊源,本文逐步解析得出“创造性破坏”理念的内涵。[2]

(一)马克思关于“创造性破坏”的思想

在其相关著作中,马克思虽未明确提出“创造性破坏”的概念,但他的“创造性破坏”思想广泛体现在《共产党宣言》《资本论》等各种文献资料之中,因此,马克思无疑是这一理论体系的先行者与开创者。

1.《共产党宣言》中的“创造性破坏”思想

马克思关于“创造性破坏”的思想,首先体现在1848年与恩格斯共同发表的《共产党宣言》之中。在《共产党宣言》中,马克思和恩格斯在阐释资本主义社会危机的产生机理、发展趋势和最终结局时,表达出“创造性破坏”的思想:“资产阶级用什么办法来克服这种危机呢?一方面不得不消灭大量生产力,另一方面夺取新的市场,更加彻底地利用旧的市场。”

2.《资本论》中的“创造性破坏”思想

马克思在《资本论》中通过多处文句体现其“创造性破坏”的思想。[3]他在阐述剩余价值原理时,详细论证了“破坏”对创造性的作用及其过程:“交换价值的破坏与使用价值的保存,为新的资本投资提供了明显的机会……通过危机摧毁资本意味着价值贬值,会阻止他们在相同资本规模上开始他们的再生产过程。这是商品价格下跌的破坏性影响。它不会造成任何使用价值的破坏。其间有人失去,有人获得。作为资本的价值被阻止再次作为同一个人手中的资本。旧资本家破产了……社会的一大部分名义资本,即现有资本的交换价值,彻底被破坏,尽管并不影响使用价值,但可极大地加速新的再生产(过程)。这也是货币利益以工业利益为代价充实自己的时期。”

由上述内容可知,马克思在其多部著作中近乎完整地诠释了“创造性破坏”的内涵,它们对后续学者系统地提出关于“创造性破坏”的概念所起的奠基作用不言而喻。

(二)维尔纳·桑巴特关于“创造性破坏”的观点

维尔纳·桑巴特(Werner Sombart)是与马克斯·韦伯同时代的杰出社会学家,他应被视为明确提出“创造性破坏”概念的第一人。在《战争与资本主义》一书中,桑巴特以欧洲木材短缺为背景和案例,诠释了“创造性”与“破坏”之间存在一种神奇的伴生关系。[4]他在书中具体写道:“创造的精神于破坏中产生;木材的匮乏与日常急需……导致木材替代品的发现,用煤炭加热,用焦炭生产铁器。然而,这些事件却导致19世纪资本主义获得巨大发展。”

由此可见,桑巴特不仅在书中明确提到了“创造”以及“破坏”字眼,还肯定地指出“创造性破坏”实乃资本主义获得发展的原因。

(三)约瑟夫·熊彼得关于“创造性破坏”的观点

关于维尔纳·桑巴特最早提出“创造性破坏”概念的观点,已通过文献资料在学术史中初步得到证实。尽管如此,学术界普遍认为,较系统而完整地提出“创造性破坏”理论,并将之与企业家以及企业家精神密切联系起来的学者是约瑟夫·熊彼得。熊彼得在1942年初次出版的《资本主义、社会主义与民主》一书中完整地提出了这一概念。[5]在书中,他首先翔实地介绍与评价了马克思的一系列伟大思想,并将马克思定位为先知、社会学家、经济学家和导师。随后他在马克思相关思想的基础上完整地提出了“创造性破坏”概念,并借助这一概念的深蕴内涵进一步完善了他的整个创新理论体系。在书中,熊彼得指出,“劳工预算的内容,从1760到1940,不是简单的不变而是经历了质变的过程。同样,一个典型农场的生产设备经历了从作物轮作合理化、耕耘到现代机械化—与电梯和铁路匹配的演变历史。这就是生产设备的发展史,钢铁工业经历了从木炭炉到我们自己(生产的独特)类型的熔炉,或者能源从超调水轮到现代发电厂,或者运输从邮车发展到飞机。国内外新市场的开放,而且组织发展经历了类似的工业突变过程,从工艺品商店到美国钢铁业——用生物术语讲——就是经济内部结构(所发生)的不间断的革新,(体现为)不断地破坏旧的与创造新的。这种创造性破坏的过程是资本主义的基本事实”。由上述描述可以看出,熊彼得不仅第一次将“创造性”与“破坏”两个词有效链接、完整地提出“创造性破坏”这一名称,而且详细剖析了资本主义社会工业的创造与创新过程的机理,同时进一步揭示了资本主义产业“创造性破坏”的演化进程,也就是资本主义社会的发展进程。显而易见,与维尔纳·桑巴特的上述寥寥数语相比,熊彼得关于“创造性破坏”理论的诠释更加翔实和完整,对其深远意义的解释也更加令人信服。这可能是被不少学者误认为他是“创造性破坏”概念最早提出者的主要原因。

在上述研究的基础上,本文对“创造性破坏”内涵做出以下三个方面的厘定:第一,“创造性”不能与“破坏”割裂开来。创造性体现为破坏的积极意义,虽然它并不是破坏的唯一结果和必然结果,但破坏与创造性之间存在着因果关系。第二,在量变向质变转化的特定时刻,“破坏”与“创造性”共存,从而使“创造性破坏”成为一个有机的整体。就突破事物发展的瓶颈期而言,“破坏”几乎是必需的过程,因为历经“破坏”阶段的“创造性”往往是深刻的、彻底的,甚至是颠覆性的,正所谓“最黑的夜空才有最亮的星星”。第三,“创造性破坏”需要破釜沉舟的勇气、无所畏惧的担当以及革故鼎新的锐气,它们综合体现为一种进步的精神力量。首先,“破坏”与否定需要非凡勇气以应对阻挠和多重心理压力。其次,“创造性”更需要精神活力、责任与担当。最后,“创造性破坏”表现为对上述两者的整合。

二、“创造性破坏”理念融入后的企业家精神特征

在明确“创造性破坏”理念的内涵之后,接下来将剖析融入该理念后企业家精神的重要特征。基于前述分析,当“创造性破坏”理念融入后,企业家精神特征的构成维度至少应包括以下方面。

第一,基于“创造性”,将“创新”界定为“创造性破坏”企业家精神的首要构成维度。在“创造性破坏”这一概念中,重点无疑是“创造性”。而与“创造性”内涵直接对应的概念便是“创新”,所以“创新”可以说是“创造性破坏”企业家精神的主要特征及构成维度之一。那么,究竟什么是创新?要解答这个问题,仍需回归到约瑟夫·熊彼得的创新理论。熊彼得(1934)在《经济发展理论》中提出了关于创新的五种组合方式,分别是引入新产品、采用新的生产方法、开辟新市场或渠道、获得新的原材料或半制成品的供应来源,以及实现新的组织形式。[6]同时,熊彼得把企业家界定为上述五种组合方式的执行者,即创新任务的主导者——“创造性破坏”任务的主要担当者。因此,创新是“创造性破坏”的内涵和结果。由此可见,本文将创新视为企业家精神的主要特征,不仅契合了“创造性破坏”的本意,也符合我国新时代建设创新型国家的目标与要求。

第二,基于“破坏”条件,将“冒险”界定为“创造性破坏”企业家精神的次要构成维度。在“创造性破坏”这一概念中,绝不能忽视其中的另一要素——“破坏”。根据前述分析,“破坏”是“创造性”的前提条件。“破坏”不仅需要无所畏惧的担当精神,还需要具备足够的好奇心和上进心。美国心理学家斯科特与著名作家卡罗琳曾针对创造力是如何形成的问题开展了大量案例研究,他们最终认为“为了培养这些能力,我们必须鼓励冒险和独创性,给予人们决定自己如何学习和创造的自主权”。[7]基于上述含义,本书将“创造性破坏”企业家精神的另一个构成维度界定为“冒险”。

事实上,将“创新”与“冒险”视为“创造性破坏”企业家精神的两个构成维度,能从约瑟夫·熊彼得的理论体系中找到论据支持。如前文所述,熊彼得(1942)在《资本主义、社会主义与民主》一书中提道“企业家阶层的消失会导致其资本主义社会走向悲观结局”。同时他还指出,当社会中具有“创新和冒险”精神的企业家阶层被偏好稳定收入和保障的管理者阶层所取代时,就意味着资本主义失去了倾向创新的动态趋势与进取精神。此外,将“冒险”界定为企业家精神中除“创新”之外的另一构成维度,还可以从微观与宏观两个层面理解。首先,从企业家层面来看,“创造性破坏”与破釜沉舟的勇气、无所畏惧的担当以及革故鼎新的锐气紧密相连,它尤其体现为一种追求进步的精神活力以及责任与担当。而处于安逸与满足状态之中的人们是不可能、也不愿意完成“破坏”任务的,因此企业家必须具备商业的“冒险”情怀,才能干大事、成大事。具体而言,在企业经营中开展与“创造性破坏”相关的研发活动,往往意味着会产生大量沉没成本,必然会使企业面临较大的财务风险,在这种情况下,敢于冒险被视为企业家开展创新活动的首要素质条件。其次,从国家层面来看,这是实现人民心中的“中国梦”以及完成新时代经济高质量发展历史任务的基本要求。目前,我国不仅是世界上第二大经济体,而且已步入中等收入国家行列。人们正走在富强、民主与文明的道路上,经济已由高速增长阶段逐步进入高质量发展阶段。一方面,在这一阶段特别容易陷入“中等收入陷阱”,小康生活的安逸尤其容易使人丧失进取的方向,从而裹足不前;另一方面,经济高质量发展的远大目标对大刀阔斧地进行供给侧结构性改革提出了必然要求,而在完成供给侧结构性改革的任务过程中必须进行产业结构的调整工作,无论是“去产能”还是“去库存”均需要大无畏的“破坏”精神,“冒险”则成为这一历史进程中企业家所必须具备的素质条件。

总之,“创造性破坏”理念以马克思主义思想为根基,以熊彼得的理论体系为根本,以企业家精神为载体,以“创新与冒险”为构成维度,以新时代现代化经济体系的构建为基本任务。

三、高校以企业家精神培养为介质的“思创融合”创新教育思路与模式

在界定企业家精神特征的基础上,本文将从解决问题、可行性、融合思路、创新教育新模式等几个方面进行阐释。

(一)高校提升创新教育效率需要重点解决的问题

目前不少高校的创新创业教育体系运转效率低下,主要存在三个方面的问题。其一,创新教育体系中创业精神或企业家精神的内容维度缺乏时代特征与新理念的引导,无法紧密贴合时代发展需求。其二,创新教育体系中思政教育缺失或“思创融合”的介质缺失问题,导致人才培养质量中德育目标不能达成。其三,创新教育体系中创业教育服务匮乏和教育实践设计不足问题,使创新创业教育浮于表面和流于形式。

(二)高校创新教育情境下以“创造性破坏”理念融入企业家精神的可行性

塑造企业家精神是高校创新创业教育的核心任务之一。显然,企业家精神的构成维度中必须具备创新精神。[8]与此同时,它还必须包含一种大无畏的精神以直面挫折和扫除障碍。企业家精神属性不应该是温和的或中庸的,因为企业家必须具备摧毁和淘汰过时事物的果敢与气魄。企业家也不应该是爱好安逸的与因循守旧的,因为他们在摧毁和淘汰的同时,必须提出行之有效的新主张与新方法。“创造性破坏”,它广泛地蕴含于马克思的思想里,由桑巴特、熊彼得所发掘,而拉赫曼、哈维、马歇尔等学者加以拓展,能够较好地契合企业家精神的丰富内涵,并且对应我国新时代创新大业的目标要求。因此,“创造性破坏”理念可谓新时代我国企业家精神的内核。要说明的是,“创造性破坏”不仅仅被视为一种与创新相关的企业家精神内核,还是一种能够引致我国经济增长以及高质量发展的活动,同时还代表着一种打破禁锢、锐意创新的思路以及隐含在我国新儒商精神中的一种传统文化基因。因此,高校要将“创造性破坏”理念融入企业家精神的培养。