在画框之外

作者:曾焱(文 / 曾焱)

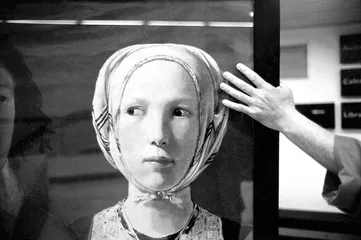

( 法国17世纪画家乔治·德·拉图尔的名作《女算命人》,1997年摄于巴黎大皇宫美术馆的拉图尔作品展前

)

( 法国17世纪画家乔治·德·拉图尔的名作《女算命人》,1997年摄于巴黎大皇宫美术馆的拉图尔作品展前

)

就像博物馆本身,那些拍摄博物馆、美术馆的作品也早就形成了一套博物馆摄影体。翻开任何一家著名博物馆里出售的画册,看到的都是在完美背景光衬托下品相周正的藏品。但是法国人热拉尔·隆多(Gerard Rondeau)一头闯进“后台”,用15年时间破解了这套体系。他的镜头发现了另外一个博物馆,这是观众看起来很熟悉却又好像从未见过的空间。在隆多拍摄的作品里,名画还是那些名画,里面的人物却都好像突然有了呼吸,在某一瞬间他们挣脱创造者达·芬奇、德·拉图尔或者毕加索,通过隆多的观看途径,和画框外这个世界发生了关系。

与3年前在法国大皇宫国家美术馆的那次摄影作品展相比,6月19日热拉尔·隆多在北京的这次展览显得规模很小。他带来40幅作品,包括“名人肖像”和“博物馆”两个系列,如果不以画册《画框之外》来补充观看,观众恐怕不容易对他独特视角下的博物馆世界形成完整感受。

隆多说,他的摄影是在一天内学会的。“1976年,我还在斯里兰卡教法语,有一天在书展上翻出布列松的一本摄影集,看完后,我就觉得自己学会了摄影,因为我搞懂了一件事情:什么是摄影师的观看和选择。从那天开始,我决定做一个职业摄影师。”来自法国香槟省,半路出家,从未接受过学院训练,作为一个以摄影谋生的职业摄影师,隆多没有想过自己的拍摄风格应该划分到哪个门类,在哪块地界立足更容易出人头地,他只是近于虔诚地相信自己的“信仰”:通过摄影,人们可以把现实可见的东西表达成另外一个世界,不管它是一条路、一个屋顶还是什么都没有。1991年和法国国家博物馆联合会开始的合作,给了隆多一个堪称奢侈的空间,他可以游荡在法国33个国立博物馆,按照自己的方式去观看和表达。把他那本《画框之外》的所有作品都看过后,不得不承认,巴黎那些著名博物馆的殿堂感完全被这个巴黎人眼里的“外省人”解构了。进入博物馆的观众,永远只看到装扮停当的名作,在它们应该在的位置。当古埃及雕塑被塑料布包裹着躺在地板上,17世纪大师绘画孤独地立在墙角,达·芬奇的《蒙娜丽莎》在空无一人的展厅里和一架木梯相对无语,所有这些不得其所的空洞,让隆多拍摄的博物馆发散出诱惑,那是从未有过的一种观看邀约,被邀约的观众却不在场。

1992年,隆多在巴黎毕加索博物馆拍摄了毕加索的名画《读信》。画作本身只在照片的右侧占据不到1/3位置,并且只是局部,照片的其余2/3留给了白墙、门框,还有在过道尽头另一个展室里嬉戏的父子。父亲正将孩子高高举起,因为距离远,看不清面目,此时毕加索《读信》里两个男子的姿态和神情就替入到现实中,两个场景构成了一幅新的作品,它和毕加索有关,又似乎无关。这是隆多《画框之外》系列最早的代表作。

巴黎大皇宫国家美术馆1994年举办了一次印象派画展“源头:1859~1869”,隆多参与了整个布展过程。在他拍摄的一幅“后台”作品里,工作人员正伸手托起方丹·拉图尔的名作《德迪侬画室》往墙上挂,因为是背影,穿深色衣服的工作人员好像成了画中那帮印象派画家中的一个,由此形成的透视错觉,又让画中人物突破画框规限的空间,和现实世界发生关系。另一幅照片带我们重新观看了17世纪法国画家乔治·德·拉图尔的《女算命人》,黑白照片上只留下了画中算命人的头像部分,工作人员的一只手从右侧伸入照片画面,正好按在算命人的头部,突如其来的打破和画中人诡异的目光呼应在一起,形成完美构图,为画面营造的魔幻感令观者难忘。热拉尔·隆多探求“关系”——画和画、画和人、画和空间、空间和空间,他用镜头找到的名作的“个性”,让法国博物馆界人士也不由得心生疑问:什么样的观看才是真正的观看?

( 1997年摄于巴黎大皇宫

)

( 1997年摄于巴黎大皇宫

)

是布列松教给了热拉尔·隆多观看的途径。可到巴黎这么多年,隆多唯一不去见的人就是布列松,直到2004年大师去世。有一次在博物馆里拍照,工作人员告诉他说布列松来了,就在那堵墙后面,他没有过去,只是把那堵墙拍了下来。以后每次拿出那张照片,只有他自己知道布列松就在墙后面,没有其他人了解这个秘密。另一次偶遇是在酒会上,他把布列松作为背景人物拍进了照片,布列松本人后来看到了这张照片,很喜欢,通过其他人邀请他去家里做客,给他寄来自己的书。隆多最终还是没有去见他,只是寄去了自己的作品集。他说不清楚到底因为什么,也许就像他对画面的偏爱:一幅还没有或者即将发生什么的空画面,永远比已经发生了一切的画面对他更有吸引力。■

专访热拉尔·隆多

( 英国18世纪画家康斯坦布尔的一幅肖像作品,在布展中尚未装入画框 )

( 英国18世纪画家康斯坦布尔的一幅肖像作品,在布展中尚未装入画框 )

三联生活周刊:很多职业摄影师会对工作领域有一个大致界定,比如时尚摄影、人像摄影、纪实摄影。您是否也这样给自己定位过?

隆多:不,我对自己没有任何界定,界定都是人为的,我不认为摄影本身需要这些。我唯一能够界定自身的,就是一个摄影爱好者,虽然我已经成为职业摄影师,需要依靠它来生活,但我希望保持对它最初始的热爱。我爱摄影最本质的东西——画面,静止的、活动的、人物的画面……各种题材。但也许我可以定位自己是一个收藏影像的“收藏家”,收藏某些时刻、某些地方,通常是某些地方。我总是被一些什么也没有的空镜头、什么也没有发生的画面吸引。除了人物肖像,博物馆的空房间、一条路、屋顶的一角,这些都是我热爱的“收藏”对象。

( 2001年摄于巴黎奥赛博物馆的意大利绘画展 )

三联生活周刊:《世界报》是法国最有影响力的媒体,20年前他们为什么选择了您?

隆多:与《世界报》的合作,对我来说是一次机遇。20年前我刚到巴黎,谁也不认识,更不认识什么记者,但《世界报》的编辑却找到我,约我拍照片。《世界报》曾经有一个很特别的地方,它的版面排满文字,基本不发图片,直到七八年前还是如此。所以刚开始,当我告诉人家在为《世界报》拍照,他们都觉得很好笑,《世界报》怎么会需要人拍照呢?至今《世界报》也没有自己名下的摄影师,我和他们之间也是保持一种松散但彼此信任的合作关系。

( 1994年摄于巴黎大皇宫美术馆的印象派画展《起源:1859~1869》,拉图尔名作《德迪侬画室》在布展的这个瞬间和现实世界发生了一种奇妙的关系

)

( 1994年摄于巴黎大皇宫美术馆的印象派画展《起源:1859~1869》,拉图尔名作《德迪侬画室》在布展的这个瞬间和现实世界发生了一种奇妙的关系

)

当年《世界报》主要请我拍摄文化名人肖像。我不喜欢拍电影明星、电视主持人,虽然在欧洲他们会比我拍的某个研究古希腊的学者有名很多。我拍了很多学者,大多数是文化领域里的重量级人物,通过拍摄他们,我想找到人和文化背景之间的某种联系。

三联生活周刊:什么时候开始拍摄博物馆系列——《画框之外》?是偶然吗,发现这样一个特殊的拍摄角度?

隆多:大约是1991年,法国国家博物馆联合会向我订购一个系列照片:他们邀请我去法国的33个国家博物馆,在每个博物馆待一天,为它们拍资料照片。当时博物馆联合会还很重视影像文献保存,不像现在,我们被数码淹没在海量的图像里,反而忽略了真正有价值的记录。那时候他们时常邀请我去拍摄一些大型展览的布展过程,这之后有了每个博物馆拍一天的计划。他们都很清楚我拍出了什么样的照片,所以我开始有机会比较多地参与到大皇宫国家美术馆、卢浮宫等博物馆的布展,看到这些地方的另一面。刚开始馆长和工作人员都会很不习惯有我在场,因为博物馆本来是有些神秘色彩的地方,尤其是当有国外博物馆的重要作品到法国展览时,开展前不会让外人进入现场。但在为他们持续拍摄两年后,我的在场渐渐变成了一个习惯,如果哪次没有我,博物馆的人反而会觉得少了一点什么。

用这种方式进行了持续15年时间的拍摄,确实不多见,因为在我这个拍摄者和博物馆之间形成了一个信任和忠于对方的合作前提。我也曾经计划过几次去欧洲其他国家拍摄“博物馆系列”,但暂时还很难实现。

三联生活周刊:“博物馆系列”一共拍了多少作品?

隆多:数量上很多,部分为我自己拍,另一部分是留给国家博物馆联合会作为资料保存。《画框之外》是2006年在巴黎大皇宫国家美术馆做展览时出版的画册,当时只是从15年间我拍博物馆的作品里选用了150张。

这么多年,我只用胶片,全部采用自然光,拍摄时也不换镜头,后期洗印不做任何加工。

三联生活周刊:在这么多年拍摄博物馆的经历里,有没有让您特别难忘的某个场景?

隆多:1993年,在奥赛博物馆一层展厅,我被靠近塞纳河摆放的一座雕塑强烈吸引,拍下了那张整个画面主体是一条腿的照片。雕塑靠塞纳河一侧摆放,是法国19世纪雕塑家圣·玛索(Rene de Saint Marceaux)的作品,他现在已经差不多被遗忘了。巴黎那天正好有暴风雨,光线从塞纳河水上反射上来,非常奇特。我就在展厅等,然后光线照进来,落在这座雕塑上,形成一种在自然光条件下极罕见的效果。

还有一次是在瓦罗利(Vallauris)的毕加索博物馆。我站在一个展厅的毕加索大幅照片前面,直觉告诉我有什么即将发生。我把自己缩在角落里,坚信会等到一个漂亮女人走过来,而且毕加索会“看”到她。结果就拍到了我预感应当出现的这个画面。每当展厅里空无一人的时候,我总是这样,安静地待在一个角落里,等待某个时刻、某个场景出现。当摄影师把自己放在一个卑微的角度,周围环境、作品就会和他对话,这时候就有一件好的作品出来。

今天中午我们到中国美术馆去了,找地方喝咖啡的时候,路过其中一个展厅,里面有人正在撤展。那个场面让我很有感觉,当时有一种冲动,想过去把它拍下来。我记得法国伟大的雕塑家罗丹说过一句话,大意是,要等到夜幕降临的时候再进入教堂去理解它。对于我,摄影就是他所说的“夜幕”,可以帮我看到事物的另一面。并非总是完美的绘画和雕塑才值得拍摄,也可以去拍那些不完美的作品,而摄影能够用另一种方式解读它们,把你看到的东西表达为完全不同的世界。■