撕掉“菲茨杰拉德”的标签

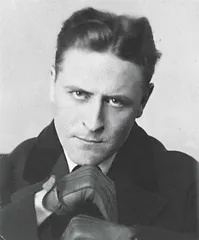

作者:孙若茜 “我大概不会再写更多关于青春爱情的故事了。”1939年,当F.斯科特·菲茨杰拉德准备将短篇小说《房子里的女人们》卖给《科利尔》杂志时,他在写给编辑肯尼特·利陶尔的信中坦诚地表示,他非常清楚自己从写作之初(1925年)就被贴上了“青春作家”的标签。在那之后,他也的确写了很多关于青春爱情的故事。但困守在同类作品之中,写作难度逐渐增加,也渐渐缺乏诚意。“如果同类作品我能写上三十年的话,不是一位文坛奇才就是一个蹩脚的专栏写手。”他自我调侃,并毫不掩饰创作源泉的日趋干涸,自知与其坐等枯竭,不如“开掘一口新井,重寻一条水脉”。

“我大概不会再写更多关于青春爱情的故事了。”1939年,当F.斯科特·菲茨杰拉德准备将短篇小说《房子里的女人们》卖给《科利尔》杂志时,他在写给编辑肯尼特·利陶尔的信中坦诚地表示,他非常清楚自己从写作之初(1925年)就被贴上了“青春作家”的标签。在那之后,他也的确写了很多关于青春爱情的故事。但困守在同类作品之中,写作难度逐渐增加,也渐渐缺乏诚意。“如果同类作品我能写上三十年的话,不是一位文坛奇才就是一个蹩脚的专栏写手。”他自我调侃,并毫不掩饰创作源泉的日趋干涸,自知与其坐等枯竭,不如“开掘一口新井,重寻一条水脉”。

显然,《房子里的女人们》就是菲茨杰拉德尝试的“开掘”。它是关于一位心脏病人的医学小说,同时兼有明星、药品、酗酒等等这些可以展示他对于好莱坞真实印象的元素。可惜它并没有得到作家所期待的回应,在《科利尔》杂志之前,他已经在长期发表其作品的《星期六晚邮报》碰了壁——对方认为篇幅实在太长了,有很多地方需要删减,比如那些涉及酗酒或是药品使用的部分。菲茨杰拉德勉强同意,修改了两次,但最终没能满足对方的要求。直到2015年7月,一个大幅删减的版本才以《体温》为题发表在《斯特兰德杂志》上。

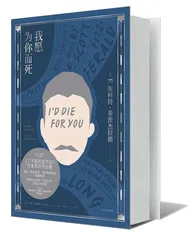

短篇小说集《我愿为你而死》收录了这篇小说。事实上,这本书所收集的都是曾经散佚的作品,18篇小说都被认为是菲茨杰拉德最后一批存世的、从未出版过的作品。它们中的大部分创作于20世纪30年代中后期,故事发生在辛勤的白天或是孤苦的夜晚,关于性、婚姻和绝望、大萧条和战争、贫困和恐怖、种族歧视和公民权利等等,虽然并非全然没有希望和活力,但就像编辑这本书的文学研究者安妮·玛格丽特·丹尼尔总结的那样,这些故事“写得黑暗而苍凉”,这使得当时大众杂志的时尚编辑们有充分的理由拒绝,也因此令读者一直无缘读到。

比如与这本书同名的作品《我愿为你而死》,菲茨杰拉德称其为“自杀小说”,故事背景设置在北卡罗来纳群山的自然风光中,但内容非常阴郁。一方面,它是作家当时生活的真实写照。在那段时期,菲茨杰拉德的确试图自杀。1936年,《纽约邮报》的一位记者发表的一篇对其恶意诽谤的文字促使他服下了过量的吗啡。另一方面,作家想要尝试一种更为复杂的文风,以跳脱出他早期短篇小说中的那种青春浪漫。这篇小说处处被拒,包括《华盛顿邮报》《美国快报》《丽都》和《红书》等。菲茨杰拉德的经纪人哈罗德·奥伯在给作家的信中表示,他很喜欢这部作品,“但要把它卖出去恐怕很难”。

比如与这本书同名的作品《我愿为你而死》,菲茨杰拉德称其为“自杀小说”,故事背景设置在北卡罗来纳群山的自然风光中,但内容非常阴郁。一方面,它是作家当时生活的真实写照。在那段时期,菲茨杰拉德的确试图自杀。1936年,《纽约邮报》的一位记者发表的一篇对其恶意诽谤的文字促使他服下了过量的吗啡。另一方面,作家想要尝试一种更为复杂的文风,以跳脱出他早期短篇小说中的那种青春浪漫。这篇小说处处被拒,包括《华盛顿邮报》《美国快报》《丽都》和《红书》等。菲茨杰拉德的经纪人哈罗德·奥伯在给作家的信中表示,他很喜欢这部作品,“但要把它卖出去恐怕很难”。

正如丹尼尔所说:“没人希望看到菲茨杰拉德写一部‘自杀小说’。”她认为,尤其对于那些习惯了20世纪20年代更为轻盈的叙事风格的读者以及对菲茨杰拉德有着刻板印象的编辑们来说,他们希望看到他写出标准的罗曼史,穷苦的男孩追求富家女,各种派对、光鲜亮丽又卖弄风情的时髦女郎。菲茨杰拉德实在很难打破自己在早期一炮而红后给人留下的“爵士时代”的作家印象,他被认为是专门给读者写花前月下、纸醉金迷的文字的作家。虽然菲茨杰拉德本人在努力做出新的尝试,但并不意味着读者和编辑愿意与他一同进入更为沉郁幽暗的写作。

1932年,当菲茨杰拉德在短篇小说《噩梦》中探讨“精神健全的定义是什么,在多大程度上取决于是谁在下判断”的问题时,编辑们的态度就非常明确且统一。此前,急切、定期发表菲茨杰拉德作品的杂志相继退稿,理由是一个像是发生在精神病院里的幻梦的故事不太符合他们的胃口。

作为作家企图走出“同质化”写作的例子,菲茨杰拉德1937年创作的小说《越位》也遭遇了同样的对待。这部包含了欺骗、谎言、性以及常春藤联盟光鲜亮丽外表背后各种堕落的故事,《星期六晚邮报》拒绝发表,哈罗德·奥伯告诉作家:“他们说它缺少你最好的作品中的温暖感,而且也不具备你的读者期待的‘热烈’。”菲茨杰拉德非常无奈:“数不胜数的编辑还是把我和热衷追求年轻姑娘的兴趣联系起来——到了我这种年纪,这兴趣可能只会给我带来牢狱之灾。”

1936年,“每日纽约”专栏的作者麦金太尔这样写道:“他是一个文学时代的象征——年轻人的时代,而编辑们想要手持酒瓶的体面大学生载着姑娘夜半开车兜风这类故事,公众也想要这种范儿的菲茨杰拉德。但菲茨杰拉德已经转变,他长大了,也自然而然地严肃起来。用术语来说,就是成熟了。同样,他也想写成熟的作品。如果旁人不让他写,他就干脆停笔了。就是这样。”

起初,短篇小说似乎只是菲茨杰拉德的谋生工具。整个20世纪20年代,他都维持着一种“给杂志他们想要的东西”的赚钱模式。但《我愿为你而死》中那些大都写于20世纪30年代的故事,很多则并非出于经济考量而创作。菲茨杰拉德认为它们非常出色,编辑们的拒绝使他深感失望。他当然希望自己在写作中的投入能获得回报,但那一时期,他已经几乎不再接受修改的要求。

1936年的《起自静默之地的旋风》就是一个非常典型的例子,菲茨杰拉德为它深感自豪,他说,当完成那个故事的时候,他确信那是他本年度写得最棒的一个小说。他期望写出更多此类关于“困扰”的故事,并非常希望这篇小说的原始稿件能原封不动地付梓。尽管他当时很需要钱,但仍然执意不屈从于任何修改。

他甚至对奥伯说,如果《星期六晚邮报》敢贸然把这部作品删减成“以此为基础的一个纯粹的道德故事”或类似的玩意儿,就应改变他们对自己作品的优先使用权。他强硬地表示,自己宁可因此把他的妻子泽尔达送去公立精神病院,而非继续住在昂贵的私人诊所,哪怕每月只能指着《时尚先生》的200美元薪水度日。

这不是一个大多数人印象中的菲茨杰拉德。《我愿为你而死》这本短篇小说集所展示出的作家的面貌,“不是‘一个忧伤的年轻人’虚添年岁、囿于自己刚刚创造的黄金时代,而是立于现代文学中各种实验主义和不断增加的复杂性的最前沿”。丹尼尔认为,这些故事无论是否符合菲茨杰拉德本人或其他人的预期,当它们被集合起来时,都显示了他越来越强的创作自由、对于各种可能性的探索,以及对于大众期待的“F.斯科特·菲茨杰拉德”标签式作品或传统规则和要求的狂热抗拒。

“编辑和读者不希望看到年轻人在游轮上做爱?不希望士兵们在战争中受折磨?不希望有人扬言要自杀?不希望好莱坞酗酒吸毒,不希望通过大学运动会贪污受贿?太可惜了。”在她看来,有的作品被退稿反倒成就了它的有趣。的确,当《纽约客》在1936年最初拒绝关于一个旅行女推销员的简短故事《谢谢你的火》时,理由是“过于奇特,与我们印象中的(菲茨杰拉德)截然不同,实在太戏剧性了”。然而,76年之后,当它出现在2012年8月的《纽约客》上时,大受欢迎并引起众多评论性的意见,却是出于同样的原因。