重新认识约瑟夫·洛克

作者:张星云 一切源于德戈金夫对长沙谢子龙影像艺术馆库房的一次参观。这位北京工业大学的青年讲师主要研究摄影史论和影像人类学,当时与谢子龙影像艺术馆有学术合作。他早就听说这里收藏了大量中国早期摄影作品,库房在艺术馆的四层,一排排巨大的保险柜存放着大量底片和原版旧照片,其中就有约瑟夫·洛克(Joseph Rock)拍摄的18枚原版“奥托克罗姆”彩色干版玻璃底片。

一切源于德戈金夫对长沙谢子龙影像艺术馆库房的一次参观。这位北京工业大学的青年讲师主要研究摄影史论和影像人类学,当时与谢子龙影像艺术馆有学术合作。他早就听说这里收藏了大量中国早期摄影作品,库房在艺术馆的四层,一排排巨大的保险柜存放着大量底片和原版旧照片,其中就有约瑟夫·洛克(Joseph Rock)拍摄的18枚原版“奥托克罗姆”彩色干版玻璃底片。这是法国的卢米埃尔兄弟1907年发明的使用染色的土豆淀粉制成的彩色正片,也是世界上第一种被广泛应用的彩色摄影工艺。由于是正片,将这些4×5英寸的大画幅玻璃底片放到库房的白色灯箱上,无需调色,就会直接显现出100年前中国西南的真实彩色影像:身着卓尼样式藏装的纳西族考察队员站在一大块豹纹皮做的背景布前拿着猎枪;纳西族男祭司东巴们身着蓝色服装,站成一排面对相机摆出仪式动作;华丽装扮的降神师在云南丽江古老的扎美寺前起舞;四川甘孜一路化缘的行脚僧;以及1929年彩色的贡嘎雪山,山顶云雾缭绕之上天空透出一种淡蓝色。

这些底片让德戈金夫大为震撼。此前人们能看到洛克拍摄的中国影像几乎都是黑白的,经考证,这批彩色底片是洛克1928~1930年间在云南和四川拍摄的。目前已知中国最早的彩色照片拍摄于1912~1913年间,属于由法国银行家阿尔伯特·卡恩资助的“星球档案”项目,但卡恩的摄影队只去过华北、东北和蒙古高原,并未涉足西南。因此谢子龙艺术馆的这批彩色玻璃底片,也就成了记录中国西南地区少数民族生活最早的彩色照片。 洛克在国内的知名度,是从1997年丽江古城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录开始的。这位曾在1922年至1949年在中国西南考察20多年的美籍奥地利探险家有数重身份,人们提起他的成就,首先是因其对纳西族的深入研究而被誉为“纳西学之父”,同时他还是一位植物学家、文化学者、语言学家、民族学和人类学家,在这些成就光芒之下,他作为摄影师的身份一直被忽视。“很多人只是把他看作是一位喜欢拍照的植物学家,或者人类学家当中的摄影爱好者,但实际上人类学的诞生与摄影术的发明几乎是同步的,摄影很早就成为人类学家田野调查工具箱中的一个重要工具。”德戈金夫对本刊说,因此洛克的摄影,应该被视为早期民族志摄影的很高成就,这也成为本次展览“约瑟夫·洛克在华民族志摄影”的聚焦方向。

洛克在国内的知名度,是从1997年丽江古城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录开始的。这位曾在1922年至1949年在中国西南考察20多年的美籍奥地利探险家有数重身份,人们提起他的成就,首先是因其对纳西族的深入研究而被誉为“纳西学之父”,同时他还是一位植物学家、文化学者、语言学家、民族学和人类学家,在这些成就光芒之下,他作为摄影师的身份一直被忽视。“很多人只是把他看作是一位喜欢拍照的植物学家,或者人类学家当中的摄影爱好者,但实际上人类学的诞生与摄影术的发明几乎是同步的,摄影很早就成为人类学家田野调查工具箱中的一个重要工具。”德戈金夫对本刊说,因此洛克的摄影,应该被视为早期民族志摄影的很高成就,这也成为本次展览“约瑟夫·洛克在华民族志摄影”的聚焦方向。

谢子龙影像艺术馆学术展览部负责人李晶晶对本刊说,他们前后用了一年时间,联系全球各地的收藏机构,给他们写邮件、借展品,最终联合十余家借展机构、展出四百余件影像作品及文献资料,成为目前为止最全面、完整的洛克摄影展之一。他们借来洛克的日记手稿、护照、在各国通行文件、他采集的植物标本和大量通信,随着这些材料的汇集,洛克的身世逐渐清晰。

这个出生于奥地利底层家庭的孩子,从小有着向往自由的灵魂,他不愿意听从父亲的愿望成为一名牧师,年少的他离家出走,漫游欧洲,后来又通过在邮轮上打工来到美国,1907年来到远离美国本土的夏威夷,以超群的语言天赋和勤奋,完全依靠自学,在短短几年内成为研究夏威夷树种领域一名杰出的植物学家,撰写了数篇植物学论文和多部专著,洛克在著作中大量使用相机拍摄植物图片,代替此前的植物手绘图。

很快,夏威夷大学植物学教授的工作不再能满足他的好奇心,他发现户外工作要比教授理论更令他快乐,他曾好几次去到夏威夷遥远的海岸,采集标本。1921年,他被美国农业部聘为农业考察员,派往泰国寻找能治麻风病的大风子树,开启了植物猎人之旅。1922年,洛克从泰缅边境进入云南,以丽江附近的玉湖村(雪嵩村)为大本营,组建了自己的考察队。在此后的20多年中,洛克先后受雇于美国农业部、哈佛大学阿诺德植物研究所、美国国家地理学会等机构,把人生的大部分时光留在了中国西南的崇山峻岭中,他采集植物和飞禽标本,不间断地进行摄影。

本次展览的第一张照片,便是洛克在自己位于玉湖村房间内的一张自拍,由美国国家地理学会提供。从前景的火盆看来,当时应该是冬季。洛克环抱手臂,坐于房间中央注视镜头,眼神自信。他身后的墙上挂着一幅唐卡,是藏传佛教中的六道轮回图,旁边的书架上摆放着各类书籍和日记本,以及一些瓶瓶罐罐,很可能是冲洗照片所需的化学药剂。他的小床上方,悬挂着一排冲洗完正在晾干的玻璃底片,厚重的玻璃底片已经把悬挂用的金属丝压弯了,显然那里是整个房间最安全、最显眼的位置。那时候,摄影还是一项较为繁复的化学作业,理想情况需要专业的暗房和干净的水源,但在中国,洛克有时甚至必须在野外完成底片的冲洗,对此他在日记中发过牢骚。

中国西南之所以吸引20世纪早期的西方博物学家,首先是因为其丰富的生态资源,被称为“花卉王国”。同样,中国西南地区民族构成多样,中国确认的55个少数民族中,西南地区有二十多个,族群多样还带来了语言、宗教、习俗与建筑的多样性。洛克来华第一年便采集到超过6万件植物标本,超额完成了美国农业部的任务,这也是他随后将工作重心转向人类学研究的前提。

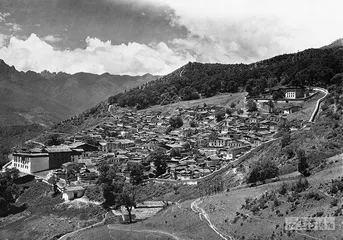

丽江是纳西族的聚居地,直到1723年,清朝通过“改土归流”政策,才正式废除了丽江藩的自治地位。当约瑟夫·洛克踏上这片土地时,这里依然保留着独特的文化传统。然而,初到丽江的洛克作为一名植物学家,对纳西族文化并未表现出特别的兴趣,仅在探险队中雇用了几位纳西族助手。直到一次意外事件的发生,才彻底改变了他的研究方向。

1923年的某天,洛克无意间看到三位身着宗教服饰的纳西族男巫正在跳舞。他们将染成黄色的松木牌绘上鬼神图案,与冷杉枝一同插在土堆上,旁边的五彩小旗上写满咒语。伴随着黄铜钹与锣的敲击声,男巫们专注地进行着仪式。洛克好奇地上前交谈,这才得知这些男巫被称为“东巴”,他们手中的抄本用纳西象形文字详细记录着仪式的每一个细节。这一发现深深吸引了洛克,从此他开始了对东巴文化与纳西象形文字的长期研究。 按照德戈金夫的推测,《国家地理》应该藏有上千张洛克的照片,《华夏地理》前编辑杨昶就曾经看过其中的部分底片。他2012年曾到美国《国家地理》总部,也就是美国国家地理学会进行培训学习。学会位于华盛顿特区离白宫几条街的一幢古色古香的大楼里,《国家地理》档案库在总部地下,洛克拍摄的中国西南玻璃底片原件就存放在那里。杨昶向本刊回忆,这些洛克的玻璃底片原件,表面会有很多裂纹,因为在20世纪20年代,它们曾跟着洛克一起行走山路,一头骡子要驮着上百张玻璃底片,而后这些底片又从云南运回太平洋对岸的美国,一路上多有损坏。

按照德戈金夫的推测,《国家地理》应该藏有上千张洛克的照片,《华夏地理》前编辑杨昶就曾经看过其中的部分底片。他2012年曾到美国《国家地理》总部,也就是美国国家地理学会进行培训学习。学会位于华盛顿特区离白宫几条街的一幢古色古香的大楼里,《国家地理》档案库在总部地下,洛克拍摄的中国西南玻璃底片原件就存放在那里。杨昶向本刊回忆,这些洛克的玻璃底片原件,表面会有很多裂纹,因为在20世纪20年代,它们曾跟着洛克一起行走山路,一头骡子要驮着上百张玻璃底片,而后这些底片又从云南运回太平洋对岸的美国,一路上多有损坏。

最初洛克拿着美国农业部的赞助来到中国西南,任务是采集植物标本,但随着他的兴趣向人类学的转移,他需要更多资金来支持他考察、拍摄纳西族,于是他主动联系到了美国《国家地理》,双方一拍即合,洛克在考察路上为他们撰稿,他们为洛克提供资金支持,以及专业的底片。 当时的《国家地理》对中国西南充满了好奇,在杂志编辑眼中,20世纪前30年,虽然探险家们已踏遍全球,但“中国的神秘性与难行度,也许只有月球能与之相比”。按照西南民族大学新闻传播学院教授罗安平的统计,自杂志1888年创刊至今130多年里,总共约有300篇关于中国的文章,其中直接书写中国西南的有40多篇,居各区域之首。在与《国家地理》连续合作的十多年里,洛克一共在杂志上发表过十几篇文章,其中9篇与中国有关,篇幅都很大。

当时的《国家地理》对中国西南充满了好奇,在杂志编辑眼中,20世纪前30年,虽然探险家们已踏遍全球,但“中国的神秘性与难行度,也许只有月球能与之相比”。按照西南民族大学新闻传播学院教授罗安平的统计,自杂志1888年创刊至今130多年里,总共约有300篇关于中国的文章,其中直接书写中国西南的有40多篇,居各区域之首。在与《国家地理》连续合作的十多年里,洛克一共在杂志上发表过十几篇文章,其中9篇与中国有关,篇幅都很大。

根据现存的档案和书信记录,洛克当时向杂志投稿的内容多是晦涩难懂的文字,更接近学术论文的风格。为了符合杂志的读者需求,华盛顿的编辑不得不对这些稿件进行大幅修改,改编成更具可读性的文章发表。德戈金夫对本刊分析,实际上杂志社看中的是洛克拍摄的照片,为他的照片买单。这些照片不仅在今天成为极其珍贵的影像资料,在那个以杂志和明信片为大众图像传播主要方式的年代,也让全世界很多人第一次看到了中国西南。

“在深深的峡谷和高达两万多英尺的远古山脉的斜坡上,在去往中国西藏的西部入口处,生活着一个土著部落,汉人称它为么些(纳西)。这个部落远离中国北部和东部的汉族文明,僻居一方,几乎与世隔绝。”1924年《国家地理》杂志第五期,洛克撰写的《纳西人驱逐使人致病之恶鬼的仪式》一文开头是这样写的,这也正是洛克有关纳西文化的第一篇文章。这篇文章之后,一个“僻居一方,几乎与世隔绝”的神秘世界,就像云开日出的玉龙雪山一样,逐渐向世界敞开大门。

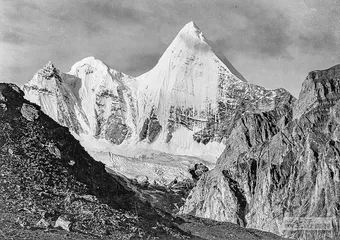

之后的十多年里,洛克以丽江为基地,深入怒江、长江、澜沧江的大峡谷,远赴木里王国、甘肃卓尼与云南永宁,到雄伟的明雅贡嘎、贡嘎岭与阿尼玛卿山探险。 有时,当洛克架好相机准备拍摄时,当地人会告诉他,他们相信一旦被这种“黑匣子”照到,灵魂就会被吸走。为了打破这一迷信,洛克展示给他们自己拍摄的高山杜鹃花,向他们证明这些花朵并没有因此而枯萎。看到这一切后,当地人才接受了洛克的拍照请求。有时,拍照也成为洛克与当地人建立联系的社交手段。在泸沽湖畔摩梭人聚集地,洛克为永宁土司总管阿云山的全家拍摄了多张合影,并将照片作为礼物赠送出去,这帮助他迅速与当地人建立友谊,也使得他的考察工作更加顺利。

有时,当洛克架好相机准备拍摄时,当地人会告诉他,他们相信一旦被这种“黑匣子”照到,灵魂就会被吸走。为了打破这一迷信,洛克展示给他们自己拍摄的高山杜鹃花,向他们证明这些花朵并没有因此而枯萎。看到这一切后,当地人才接受了洛克的拍照请求。有时,拍照也成为洛克与当地人建立联系的社交手段。在泸沽湖畔摩梭人聚集地,洛克为永宁土司总管阿云山的全家拍摄了多张合影,并将照片作为礼物赠送出去,这帮助他迅速与当地人建立友谊,也使得他的考察工作更加顺利。

也许是出于对“玉龙第三国”传说的好奇,洛克数次深入川西、甘南和青海湖一带,探索了当时几乎与世隔绝的“木里王国”,并揭开了其神秘面纱。同时,他还对康巴和安多藏区的宗教信仰与人文景观进行了细致且全面的影像记录。在此期间,他与“木里王”建立了深厚的友谊,并为这位高大威严但又温和优雅的国王拍摄了多张肖像。尽管洛克对这位闭塞王国的领导者表现出了应有的尊重,但当他被问及“骑马是否能到达华盛顿”时,洛克内心不禁对这位终生生活在封闭世界中的国王的无知感到些许困惑。 洛克本身也是一个矛盾的人,美国记者埃德加·斯诺1930年曾与洛克做伴一同从昆明旅行至大理,斯诺对中国劳苦大众深怀同情,而洛克不以为然,于是斯诺用笔将洛克的讲究和排场描绘得惟妙惟肖:“在旅途中,他把侍从们分成一队前卫和一队后卫,前面的一队由一名厨师、一名厨师助理和一名管理全队伙食的男仆带领,前卫队精心保持着与洛克的距离,这段距离隐蔽在视野中。用餐时,地上铺着豹皮地毯,上面安放一张桌子和几把椅子,桌面上铺有亚麻桌布,银质餐具、餐巾安放其上。我们到达时饭已快做好了。晚餐后,通常是用茶,然后饮烈性甜酒。洛克是维也纳人,他教会了他的厨师们烧地道的奥地利菜。他时常也接受当地官员或乡绅们的宴请,尝够了东亚美味。此外,他还吩咐侍从用轿子把自己抬着进入陌生的城镇,以显示他这个人的重要地位,许多围观的民众还以为他是一位外国王子。”

洛克本身也是一个矛盾的人,美国记者埃德加·斯诺1930年曾与洛克做伴一同从昆明旅行至大理,斯诺对中国劳苦大众深怀同情,而洛克不以为然,于是斯诺用笔将洛克的讲究和排场描绘得惟妙惟肖:“在旅途中,他把侍从们分成一队前卫和一队后卫,前面的一队由一名厨师、一名厨师助理和一名管理全队伙食的男仆带领,前卫队精心保持着与洛克的距离,这段距离隐蔽在视野中。用餐时,地上铺着豹皮地毯,上面安放一张桌子和几把椅子,桌面上铺有亚麻桌布,银质餐具、餐巾安放其上。我们到达时饭已快做好了。晚餐后,通常是用茶,然后饮烈性甜酒。洛克是维也纳人,他教会了他的厨师们烧地道的奥地利菜。他时常也接受当地官员或乡绅们的宴请,尝够了东亚美味。此外,他还吩咐侍从用轿子把自己抬着进入陌生的城镇,以显示他这个人的重要地位,许多围观的民众还以为他是一位外国王子。”

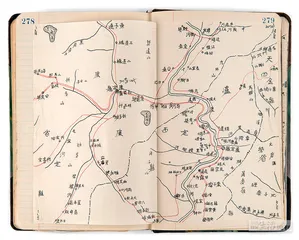

无论如何,洛克的这种排场让他巧妙地避开中国西南边疆错综复杂的民族关系和军事冲突的同时,得以接触和掌握了那个地区运作的脉搏:甘肃夏河的拉卜楞寺寺主第五世嘉木样活佛父子会为他写举荐信,以便他能顺利进入果洛藏族部落统治的地盘;他和青海军阀马麒会面商议而求得这位回族将领的援助;他还成为龙云官邸的座上客,介绍自己考察、研究彝族文化和历史的兴趣。 1935年,洛克结束了长达十余年的《国家地理》撰稿生涯,开始专注于撰写有关纳西文化的专著。1937年,第二次世界大战在远东爆发,已经年过五旬的洛克拒绝撤离,决定继续留在丽江,依靠他多年考察所得的资金来维持对纳西文化的深入研究。直到1944年,饱受病痛折磨的洛克才第一次决定离开云南,经过一番辗转,最终抵达加尔各答。由于他对喜马拉雅山脉以及滇川山脉的深入了解,美军军事地图供给部邀请他前往华盛顿参与“驼峰航线”地图的绘制工作,并承诺将他的所有学术资料通过船只运回美国。然而,不幸的是,船只在阿拉伯海域被日本海军潜艇发射的鱼雷击中并沉没,洛克多年来积累的宝贵资料,包括关于东巴宗教仪式的译文和《纳西语英语百科辞典》的手稿,全部付之东流。当噩耗传来时,洛克几乎崩溃。那时他已年届六十,正远离他的考察地,也无法仅凭记忆重新撰写,更何况他的积蓄早已耗尽。

1935年,洛克结束了长达十余年的《国家地理》撰稿生涯,开始专注于撰写有关纳西文化的专著。1937年,第二次世界大战在远东爆发,已经年过五旬的洛克拒绝撤离,决定继续留在丽江,依靠他多年考察所得的资金来维持对纳西文化的深入研究。直到1944年,饱受病痛折磨的洛克才第一次决定离开云南,经过一番辗转,最终抵达加尔各答。由于他对喜马拉雅山脉以及滇川山脉的深入了解,美军军事地图供给部邀请他前往华盛顿参与“驼峰航线”地图的绘制工作,并承诺将他的所有学术资料通过船只运回美国。然而,不幸的是,船只在阿拉伯海域被日本海军潜艇发射的鱼雷击中并沉没,洛克多年来积累的宝贵资料,包括关于东巴宗教仪式的译文和《纳西语英语百科辞典》的手稿,全部付之东流。当噩耗传来时,洛克几乎崩溃。那时他已年届六十,正远离他的考察地,也无法仅凭记忆重新撰写,更何况他的积蓄早已耗尽。

他向友人们吐露说自己曾认真考虑过自杀,也曾找到哈佛燕京学社社长叶理绥诉说苦衷。叶理绥十分同情洛克的不幸遭遇,决定由哈佛大学出版社出版他的《古纳西王国》两卷巨著,并资助洛克重返云南丽江去完成《纳西语英语百科辞典》。 现任哈佛燕京学社副社长李若虹第一次听说洛克是在1992年,她向本刊回忆,那时她刚刚从英国牛津大学人类学硕士毕业,去藏学家迈克·阿里斯家做客。阿里斯刚结束了两年哈佛大学梵文和印度研究系客座教授任期回到牛津,饶有兴致地把自己在哈佛期间收集资料、编撰的一本影集给李若虹看,书名为《喇嘛、土司和土匪:约瑟夫·洛克在中国藏区边地摄影集》,阿里斯因此被认为是最早发现洛克学术价值的学者。

现任哈佛燕京学社副社长李若虹第一次听说洛克是在1992年,她向本刊回忆,那时她刚刚从英国牛津大学人类学硕士毕业,去藏学家迈克·阿里斯家做客。阿里斯刚结束了两年哈佛大学梵文和印度研究系客座教授任期回到牛津,饶有兴致地把自己在哈佛期间收集资料、编撰的一本影集给李若虹看,书名为《喇嘛、土司和土匪:约瑟夫·洛克在中国藏区边地摄影集》,阿里斯因此被认为是最早发现洛克学术价值的学者。

不久,经阿里斯推荐,李若虹前往哈佛大学攻读内亚研究系博士。2001年博士毕业后,她开始在哈佛燕京学社工作,当时她的办公室里就整整齐齐地存放有一套洛克的档案资料。李若虹回忆说,当时在哈佛也没有多少人清楚洛克的价值,但此时开始进行的哈佛大学图书馆资料数字化起了重要的推动作用,其中一项就是把洛克留存哈佛的田野考察笔记、照片和通信集扫描并上网,以便世界各地的学者随时随地都能使用这些材料。 这件事重新激发了她对洛克的兴趣。她开始在业余时间搜寻有关洛克的传记资料,意外发现,早在20世纪70年代初,曾担任哈佛大学阿诺德植物园主任助理的斯蒂芬妮·萨顿撰写过一本洛克的传记,不仅内容翔实,还以原始资料、私人档案和访谈为基础,是迄今为止唯一一部如此全面、细致地展现洛克生平的权威之作。然而,这部作品早已绝版,在哈佛大学图书馆系统中仅存少量馆藏。

这件事重新激发了她对洛克的兴趣。她开始在业余时间搜寻有关洛克的传记资料,意外发现,早在20世纪70年代初,曾担任哈佛大学阿诺德植物园主任助理的斯蒂芬妮·萨顿撰写过一本洛克的传记,不仅内容翔实,还以原始资料、私人档案和访谈为基础,是迄今为止唯一一部如此全面、细致地展现洛克生平的权威之作。然而,这部作品早已绝版,在哈佛大学图书馆系统中仅存少量馆藏。

为了将这部传记翻译成中文,李若虹开始走访。由于哈佛大学每个地区院系都是独立的,因此洛克的收藏也是分散的。哈佛植物学标本馆和动物学博物馆里存有他1924年至1927年采集的标本,李若虹对本刊说,即便100年过去了,标本中玫瑰花的颜色依然完好地保存着。哈佛阿诺德植物园园艺图书馆则收藏着大量洛克的田野考察笔记,这些笔记非常详细,记录着洛克每到一个地区的年月、海拔、经纬度,以及采集标本的时间。这部分是他20年代作为植物学家受雇于哈佛阿诺德植物园进行考察时入藏的。而哈佛燕京学社则有他的档案,哈佛燕京图书馆收藏有他的底片,哈佛燕京图书馆善本部存有洛克当年从丽江带回来的纳西东巴经文,这些则都是在1944年之后入藏的。

在复旦大学历史学系资深特聘教授葛兆光为李若虹新书《从中亚古道到新大陆:哈佛汉学史话》所写的序言中,他表示20世纪上半叶西方对中国研究的重大变化,就是不再仅围绕“中心”的中原王朝或汉族世界,也不再仅对“主流”的儒家和“上层”文化历史叙述一如既往地研究,同时也对处于“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮兴趣盎然,对“支脉”的佛教、道教、三夷教、天主教更有热情,对过去历史文献中往往缺席的“下层”更为关注,陌生的边陲和少人问津的边缘族群研究成了学术潮流,在宗教学、人类学、地理学、语言学等领域生根发芽。

在这样的背景下,1944年,哈佛燕京学社社长叶理绥答应已经在中国西南深耕20年的洛克出版他的《古纳西王国》两卷巨著,并资助他重返云南去完成《纳西语英语百科辞典》。作为报答,洛克将自己收藏的东巴经文以及其他一些收藏赠给了哈佛燕京学社。 1946年,在哈佛燕京学社的支持下,洛克回到丽江,继续他的调查和编写工作。这几年里,《纳西语英语百科辞典》《中国西南古纳西王国》陆续出版,使他后来在学界获得了“纳西学研究之父”的称号。1949年,洛克在战火硝烟中离开云南回到美国,此时的他为研究纳西文化已经倾家荡产。他举目无亲,也没有安身之所,晚年的他只能靠朋友们接济生活。他期望,一旦中国的政局稳定下来,他就能再回丽江,继续纳西研究。1950年代,在夏威夷病重住院期间,在给友人的信中,他写道:“如果一切顺利的话,我会重返丽江完成我的工作……我宁愿死在玉龙雪山的鲜花丛中,也不愿孤独地待在四面白壁的病房里,等待上帝的召唤。”

1946年,在哈佛燕京学社的支持下,洛克回到丽江,继续他的调查和编写工作。这几年里,《纳西语英语百科辞典》《中国西南古纳西王国》陆续出版,使他后来在学界获得了“纳西学研究之父”的称号。1949年,洛克在战火硝烟中离开云南回到美国,此时的他为研究纳西文化已经倾家荡产。他举目无亲,也没有安身之所,晚年的他只能靠朋友们接济生活。他期望,一旦中国的政局稳定下来,他就能再回丽江,继续纳西研究。1950年代,在夏威夷病重住院期间,在给友人的信中,他写道:“如果一切顺利的话,我会重返丽江完成我的工作……我宁愿死在玉龙雪山的鲜花丛中,也不愿孤独地待在四面白壁的病房里,等待上帝的召唤。”

1961年,在去世前一年,他曾重返亚洲,但仅仅驻足印度、日本和中国香港,回丽江终成一个未遂的遗愿。在他活着的时候和逝去的很长一段时间里,他在人类学方面的成就并未被美国人类学界的主流所接受,这位孤独的学者只留下一本又一本专著,在他的墓碑上只刻着这样简单的几行字:约瑟夫·F.洛克博士(1884~1962),植物学家、探险家。 如今,在哈佛大学的阿诺德植物园中,依然保留着一片专门的中国园林区,种植着从中国中西部引入的血皮槭树、鸽子树和流苏树等珍贵植物。一个多世纪以来,洛克和阿诺德植物园派往中国的一批西方植物学家,以这片园林为据点,将中国的珍稀植物品种源源不断地移植到大洋彼岸。这些植物早已在园中扎根,到现在这里还与成都和昆明植物园保持合作关系。每棵植物上都会挂着小牌子,上面不仅写着植物的种、属、引进区域、年代,也会有发现者的名字。洛克从中国西南带来的鸽子树、桦树、杜鹃、牡丹、丁香、月季至今仍种在这里。每次李若虹路过阿诺德植物园图书馆,置身在这些花草树木间,都令她恍如回归故里。

如今,在哈佛大学的阿诺德植物园中,依然保留着一片专门的中国园林区,种植着从中国中西部引入的血皮槭树、鸽子树和流苏树等珍贵植物。一个多世纪以来,洛克和阿诺德植物园派往中国的一批西方植物学家,以这片园林为据点,将中国的珍稀植物品种源源不断地移植到大洋彼岸。这些植物早已在园中扎根,到现在这里还与成都和昆明植物园保持合作关系。每棵植物上都会挂着小牌子,上面不仅写着植物的种、属、引进区域、年代,也会有发现者的名字。洛克从中国西南带来的鸽子树、桦树、杜鹃、牡丹、丁香、月季至今仍种在这里。每次李若虹路过阿诺德植物园图书馆,置身在这些花草树木间,都令她恍如回归故里。

(参考资料:《苦行孤旅》,斯蒂芬妮·萨顿著;《从中亚古道到新大陆》,李若虹著;《戏台与相机》,罗安平著)