朱德庸:去成为“我”而不要成为“我们”

作者:魏倩 到北京的第一天,漫画家朱德庸就在掰着指头计算归期。

到北京的第一天,漫画家朱德庸就在掰着指头计算归期。一天,两天,三天,再去三个地方,再见五个人……就能回家了。出发前他甚至在想,如果能有个瞬移机器,每做完一次采访就“按个按钮‘咻’一声回家”就好了,只可惜科技这么发达,“发明的都是对我无用的东西”。

这次离家是一场宣传之旅。2024年11月,他的新书《一个人的人生未爆弹》上市,这也是他时隔六年后的新作。为此,他满怀不舍地暂时告别了家里的两只老猫,20岁的“阿梧”和9岁的“爬爬”,全家从台北飞往北京。

赶宣传期的日子并不好过。新书上市后反响不错,为了迎接这位“华人世界颇具影响力的漫画大师”,出版社安排了不少访问、对谈和出镜宣传。从茶室到书店,从会客厅到演播间,他一遍遍地回答相同的问题,“你是怎么开始漫画创作的?”“作为漫画家,你的日常生活是什么样的?”“你是‘i人’(内向型)还是‘e人’(外向型)?”……

最让他难以招架的还是视频直播。朱德庸上一次为新书宣传来到大陆是在2018年,当时,直播卖书甚至网络卖书都还不算主流营销渠道,他只要按部就班,接受专访、出席签售会,“跟记者约好了,穿件睡衣出来都行”,可如今不管什么活动都要灯光、摄影,拉开阵仗,“他们会突然说朱老师你是爱好散步的,我们出去散步吧,然后又要拍”。朱德庸无奈,“早知道我就说我的兴趣是蹲在马桶里面了”。

这是典型的“朱式幽默”,是成年人的自嘲,也带点孩子气的天真。从《双响炮》到《绝对小孩》,在过去近40年里,他就是靠着这种幽默,在作品里旁观属于当代人的人生困境,同时为之提供另一种令人会心一笑的解决之道。

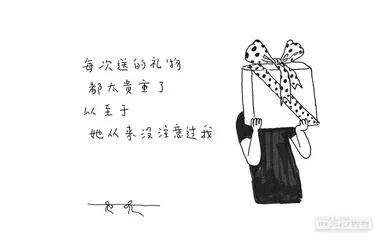

这次的《一个人的人生未爆弹》亦是如此。只是在一贯冷眼观世的疏离之外,又多了些伤感喟叹——

画面里,一只戴着手表的手牢牢握住公交车吊环,配字:“又起晚了,但还是赶上该赶上的那班车,车厢竟然还有一空位,坐下来打盹时,心中不禁想:今日份的好运是不是用完了?”

画面里,五彩斑斓的咖啡厅窗口,露出一个手捧蓝色咖啡杯的背影。配字:“点一杯拿铁,送上的是焦糖玛奇朵,服务员笑着说,‘人生别太计较’,想想也是,于是喝了焦糖玛奇朵,下肚的是拿铁。”

有点像爱德华·霍普笔下的寂寞一刻,在朱德庸看来,在这些平淡、平静甚至不值一提的人生碎片里,常常隐藏着一些未说出口的情绪和感觉,当我们“为了维持理性生活,靠着用后一个遭遇把前一个遭遇忘掉的方法过下去,忘掉每个遭遇的情绪和感觉”时,就是在压抑这些“未爆弹”,直到它们爆炸,“灵魂含着眼泪冲出你的肉体”,你崩溃了。 不过,眼前的朱德庸实在不像是个会崩溃的人。见面时,他一身灰黑,标志性的中长发造型,姿态轻松随意。虽然刚刚结束为期7天的北京之行,密集的拍摄、直播和采访令他精神疲惫,马上还要奔赴下一个宣发地,但到了约好的地方,他仍是好奇地到处走走看看,全没有一般64岁的人脸上常见的沧桑。

不过,眼前的朱德庸实在不像是个会崩溃的人。见面时,他一身灰黑,标志性的中长发造型,姿态轻松随意。虽然刚刚结束为期7天的北京之行,密集的拍摄、直播和采访令他精神疲惫,马上还要奔赴下一个宣发地,但到了约好的地方,他仍是好奇地到处走走看看,全没有一般64岁的人脸上常见的沧桑。

这或许得益于那个他为自己创造的稳定小世界。在不签售不宣传的日子里,朱德庸过着一种近乎隐士的生活。一天睡五六个小时,醒来就马上起床,伺候好家里的两只猫后吃早餐,之后就坐在书桌前,“让灵感来找我”。他所住的地方要闹中取静,不管去哪儿都希望避开人群,如果眼前有两家店备选,一家很好吃但客满,另一家很难吃也只有一桌客人,“那一定会去吃第二家”。

他的厌恶社交是出了名的。53岁那年,他偶然得知自己患有“阿斯伯格症”。这是自闭症的一类,最主要的特征就是社交障碍,同时还伴随着兴趣狭隘、特定重复行为。尽管颇为意外,这次确诊还是让他有种“恍然大悟的轻松”。

小时候,他是一个怪孩子。他害怕和人接触,结巴非常严重,在正常人看来非常简单的社交行为,对他来说都是炼狱,“每当你要去接触谁,就发现自己连一句话都说不完整,或者我比较笨,别人讲的话我也听不懂”。孩童对世界的天然好奇,每每在与外界接触中一碰即碎。

于是他不得不换一种方式,对世界只是观察、描摹,而并不实际触碰,如同把自己封进一个小小的玻璃球中,隔着玻璃向外看。他爱上了观察虫子,常常在墙角一蹲就是一个下午,因为虫子没有攻击性,不会让他自卑。到后来,看人也像是在看虫子。与人在巷子里擦肩而过,看着对方的表情,不由得去想象他刚刚经历了什么、可能是什么样子,为此他不惜一遍一遍偷按别人家的门铃,只想看看对方开门那一刻的表情。 这或许也造就了后来被他称为“旁观主义”的人生态度,到了作品中,就成了那些在漫画的第四格里突然出现的外星人、神灯和圣诞老人,带着超然的眼光,把前几格铺陈的庸常苦恼轻轻击破。

这或许也造就了后来被他称为“旁观主义”的人生态度,到了作品中,就成了那些在漫画的第四格里突然出现的外星人、神灯和圣诞老人,带着超然的眼光,把前几格铺陈的庸常苦恼轻轻击破。

还好有画。儿时的朱德庸逐渐开始把自己观察到的一切付诸笔端,既是发泄,也是沟通。唯一支持他的人是父亲。但并不是那种“儿子,你画得真好”式的鼓励,而是默默用线缝成一个一个画本,当朱德庸一本画完的时候,就知道第二天书桌上一定会出现新的本子,“他不会去想你以后会不会有出息,只是你今天喜欢画,我就支持你画”。

后来的故事我们都知道了。朱德庸成了漫画家,甚至成了他们中很有名的那一个。他成名很早,25岁入伍时,在军营里打着手电筒创作的《双响炮》让他成了报纸访谈的座上宾。一个没结婚的小伙子,描摹起婚姻困境来却有种不留情面的狠辣,令人印象深刻。再后来是《醋溜族》《涩女郎》,每每外出,他启动头脑中的天线,接收这个世界传来的无穷电波,灵感竟也源源不绝。就这样一直画下去,随着作品被改编成各种媒介形式,传播越来越广,朱德庸也逐渐接受了“知名漫画家”的身份,成了一个“靠本能生存的人”。

他常感叹自己的幸运。运气不在成名,而是自己的那条接收信息和表达的“管道”始终通畅。那些“成功社会化”了的人们,往往由于追求物质或精神上的报偿,寻求内在或外在的安全感,或是寻求享乐的欲望,把自己观察和创造的本能堵塞住了。

如今“避世”的生活方式,其实也是一种主动选择。他自言甚少出门社交,手机很少响,尽量在创作中与世界对话。剩下的时候,只是在家“看已经看过N遍的老电影,整天和家里的猫混在一起,对动物露出的笑容多于对人类”,那是他给自己打造了几十年的小世界,一切“好玩的东西”都在里面。 采访结束,朱德庸的妻子冯曼伦还在忙着要把前几天直播的内容发到短视频平台上。过去几十年,她一直参与丈夫的作品出版、后勤等工作,他们的儿子大学毕业后也在研究所读了艺术相关专业,全家人成了一个精益求精的小作坊,也成了朱德庸与外界联系的通路和减震带。

采访结束,朱德庸的妻子冯曼伦还在忙着要把前几天直播的内容发到短视频平台上。过去几十年,她一直参与丈夫的作品出版、后勤等工作,他们的儿子大学毕业后也在研究所读了艺术相关专业,全家人成了一个精益求精的小作坊,也成了朱德庸与外界联系的通路和减震带。

入驻短视频平台,是他们近年来为数不多“与时俱进”的行动。2021年,人民文学出版社重新修订并出版了他《涩女郎》系列作品,以此为契机,他也第一次接触视频平台。那段日子,每天画画时,冯曼伦都会帮朱德庸架起镜头,拍摄纸面上的作画过程,再剪成动画形式上传,虽然辛苦,但也乐此不疲。

不过,在完成期刊约稿,闲暇拍作画的日子里,朱德庸还在做另外一件事。2020年新冠疫情初期,他曾和妻子聊起疫情带给自己的感受,“好像是在人类正享受最好生活的时候,世界却按了一个暂停键”。世界正在发生巨变,就连一向躲在玻璃球里的人都已闻到硝烟味,这种近乎“末日”的体验,也让他开始思考,或许疫情之后,“人类经过这件事情后都集体反省,发觉自己辛苦一生所获得的东西,可以一夜之间就消失,由此我们可以重新思考追求成功、追求效率的生活方式,究竟有什么意义”。

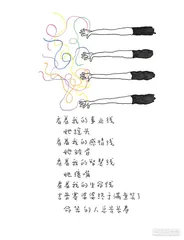

他发现自己又开始画画了,不过并不像正式作品那样,要先打好格子,想好主题,而是想到什么就画什么,随便找一张什么纸,或许只有打火机那么大,又或许画着画着滴上了咖啡,写了错别字,都不重要,他只想像“临终总结”一样,画出自己感受到的日常。因为画得太快,很多人物连头都没有,只是当下的心情写照,喝多的时刻、坐飞机的时刻、坐在马桶上的时刻。后来,这些绘画“日记”里也出现了其他人:Peggy决定这辈子要屏蔽所有人,下辈子再恢复;吹熄生日蜡烛那一刻,Lily做好准备余生开始“大闹”;而在外地打工的阿莎,躺在简陋的床上,做着华丽的梦。

不再是画给自己的末世日记,而是他用敏感的“天线”捕捉到的所有人的情绪,后来,他想,那是旧世界崩塌后,人类所能留下的一份共有记录,就像科幻小说里,坐在星球废墟上的人们那样,为偶尔经过的来客讲述“在世界毁灭之前,发生过什么”。 他仍在怀念过去的好时候,想念儿时那种缓慢、低效率但又富有人情味的世界,甚至为此固执地拒绝现代科技,不更新手机,不换汽车,想去找有管理员的停车场泊车,只因为他们会和你寒暄交谈,会让你获得关于当下、关于环境,也关于他人的信息,“但是现在所有的停车场都变成无人收费,你车子开进栅栏打开,没有车位,他就给你打一个车位已满,请稍候”。

他仍在怀念过去的好时候,想念儿时那种缓慢、低效率但又富有人情味的世界,甚至为此固执地拒绝现代科技,不更新手机,不换汽车,想去找有管理员的停车场泊车,只因为他们会和你寒暄交谈,会让你获得关于当下、关于环境,也关于他人的信息,“但是现在所有的停车场都变成无人收费,你车子开进栅栏打开,没有车位,他就给你打一个车位已满,请稍候”。

但日子终归要过下去,画画是他的生存方式,也是他寻找答案的途径。他仍在日复一日地作画,完成稿约,发布个人账号。被问到退休后想做什么,脑子里冒出的第一个答案仍然是“画画”。

而疫情期间的画稿,后来被集结成眼前的这本《一个人的人生未爆弹》。新书筹备出版时,世界已经又恢复了运转,朱德庸想象中的反思没有出现,机器运转得比过去更快,发出更大的噪声。那也是他最终决定把那些草稿式的作品出版的原因,“因为这个过程一定累积了大量的情绪,当一切恢复的时候,当大家又疲于奔命的时候,他可能想要看到这些情绪”,因为“人其实是靠它们度过一生的”。 2024年11月,我们和朱德庸约见在《三联生活周刊》编辑部,在晃眼的白色摄影灯下——是的,还是拍了视频——聊了聊创作、情绪和这个让他想要“一脚踹开”的时代。

2024年11月,我们和朱德庸约见在《三联生活周刊》编辑部,在晃眼的白色摄影灯下——是的,还是拍了视频——聊了聊创作、情绪和这个让他想要“一脚踹开”的时代。

三联生活周刊:你之前的作品描述的都是人跟人或者人跟世界的关系,但好像这一本书讲的是人跟自己的关系?

朱德庸:创作这本书对我来说也是一个很奇妙的经历。我这本书在画的时候应该是大概2020年到2021年,那两年时间刚好是疫情刚开始的时候,你会感觉整个世界机器都停止了,包括个人也一样。尽管我本来就每天宅在家里,但还是可以感觉到在那一段时间世界是静止的,是从来没有过的真正的静止。

我隐隐约约觉得,这虽然不是一场战争,但绝对是人类的一个浩劫。而当世界静止或是地球毁灭的时候,你会想做一些总结,就像最后的遗言一样,我就开始画了,画的时候没有任何预设立场,每一幅画都没有经过什么思考,就是拿一支烂笔,拿张破纸,感受到什么,我就立刻画下来。在这个过程里,我逐渐发现,我画的都是人类的情绪。

出版社看到这本书想要出的时候,已经是2023年7月,世界已经重新开始运转,当机器再度启动的时候,我发现它发出的噪声比以前还要大,速度还要快,但是这个机器其实是破损的,它发出来的噪声让旁边的人更无法忍受,但是这些人必须要忍受,那种嘈杂的机器声代替了他的心跳,代替了他的脑波。我意识到,原来大家并没有因为那种静止的岁月开始反省,而是匆匆忙忙又开始了战斗,但这个过程里一定累积了大量的情绪。我就觉得也许这本书冥冥之中可以出,也许刚好一切恢复的时候,人也想知道自己的情绪是什么。也许这书里面有你的情绪,也许没有,但可以看看别人的情绪是什么样的。

三联生活周刊:看起来这本书里面的作品不像一般我们坐在桌子前正襟危坐画的,它们是在些什么场景下画的呢?

朱德庸:我是坐在我的书桌边画的,但是可以感受到所有的讯息,我认为这个世界其实充满了一种“电磁波”,如果能够戴上一种特殊的眼镜,你就会看到,男人、女人、老人、小孩,甚至一只蟑螂、一只老鼠,它都有讯号,比如说我今天走在街上擦身而过的一个人,也许就这么一交错一秒钟,我都可以感受到说他可能是什么样的人,然后我从他散发出的讯息,我会开始想说他一个小时前可能经历什么事情,但是不一定准确,但是当你跟100个人1000个人擦身而过的时候,接收的讯息就开始准确了。比如说100个人的表情里面,你发觉有70个人表情都很沉重的时候,你就知道股票跌了。

其实人类的本能是退化的。你知道动物凭气味就会知道要战要逃,鲸鱼靠低音波可以准确地传递情绪,人类很自豪的文字语言都是冗余信息。如果我们人类更重视自己的情绪,更重视自己的感觉,世界的纷争混乱可能会减少。

三联生活周刊:有人会认为人对情绪的处理能力是和年龄、人生阶段的进展相伴的,在你不同的人生阶段里,它们是怎么进展的呢?

朱德庸:人生未爆弹讲的就是人的情绪。我自己的“未爆弹”上一次接近爆炸,是我父亲突然过世的那一次,这件事让我原来认知的状况改变了。经过几年处理,我发觉这些情绪在很早之前就已经存在了,但是你可能忽略了,或者你故意地漠视它,但是有一天他迟早就是会爆,只是看什么时候,以及你能够承受多少。

如果以“未爆弹”来讲的话,虽然每个阶段都不一样,但是最后它会像引线一样串在一起。有一些人能在他60岁的时候“爆”,却是他10岁的时候埋下的,就像你步入一个地雷区一样,有一些是踩上去以后他没事,有一些一踩就爆。程度也不一样,有些爆炸完了以后,你可能去度个假,就是一个全新的人。但是有一些爆完了之后,你五年十年后身上还有伤痕。

人其实是靠情绪过一生的,他所有的快乐、所有的伤痛都跟情绪有关,但是从来没有人教过我们处理情绪,大家都认为情绪是当你发生问题的时候你才要去面对的东西。其实不然,尤其是我们现在处在这么一个巨变的时代,等于把一个动物一下放到热带,一下放到寒带,其实是会让人没有办法应付。

三联生活周刊:日常创作中,你是怎么样获得外部的信息和素材的?

朱德庸:我是个靠本能过日子的人。这可能跟我自闭有关,我是一个自闭,但是对外界还是很好奇的一个人。我小时候很自闭,而且结巴很严重,我几乎没有勇气跟人家说话,再加上我的学习成绩很差,这些让我变成一个我只敢躲在我自己世界的人,我不太敢去触碰外面,因为我只要一触碰,我所得到的都是一种羞辱。

但是我还是有好奇心,所以唯一的办法就是去观察和感受,然后又刚好我画画。我画画之后竟然瞎猫碰死耗子,能够以画画为生。所以很自然地,我所有的出口都跑到漫画上面去了,所有感受到的那些东西,就全部借着画画把它表达出来,竟然还会有人买单,就这样我觉得真开心。

三联生活周刊:你这么多年的创作里,有一个一以贯之的主题吗?

朱德庸:我觉得是人性。从最早的《双响炮》画到《醋溜族》《涩女郎》,到《关于上班这件事》到《大家都有病》,全都是在讲人性。世界就是围绕着人展开的,人性是最有趣的,而且人会变,人性不太会变。一个人活100岁,你可以看他从小到老,皱纹越来越多,但是人性可能只变化一点点,所以最让我感兴趣的是人性。这跟我小时候的经验也有关,我小时候不善于接触人,但是真正最吸引我的就是人性,走在街上或走在巷子里的时候,每次对面走来人我都会看他的样子,还会去假想成他可能是什么样子,我甚至拿自己做实验品,去偷按人家的门铃,按之前我先想好,第一次他开门是什么表情,第二次、第三次他表情怎么样,然后我就真正去按,然后发觉大部分都和我想的差不多。只有人性上的接触,会让我觉得我在真正触碰这个人。

以前有人问我,你是乐观主义者还是悲观主义者,我就说,其实我是旁观主义者,我永远站在边上看,我的漫画也是这样,如果里面出现一些真实世界里没有的,比如外星人、神灯、精灵,其实都是想用它们的旁观去反映人类的很多的想法都是荒谬的。

三联生活周刊:通过你的“感应”和“旁观”,这几年感受到周边最大的变化是什么?

朱德庸:这几年我个人的感觉,所有当初你所追求的东西,或是你认可的价值都在逐渐崩解。你也许会开始发觉,自己耗费了一生,为此忽略家庭,忽略最亲密的人所追求的一些东西,都在逐渐地崩解。有的时候连你对未来的期望和梦想都跟着崩解,我觉得未来大家可能必须要面对一个全新的世界,我们所度过的时代不会再复制了。

即使像我这么宅的人躲在这个小世界,我都知道外面世界已经在崩解中,甚至在我的小小玻璃球里面已经可以闻到一些灰烬的味道,会很清楚地知道自己会被波及,那种感觉其实是蛮奇怪的,但是我一直觉得,可能唯一能够挽救的就是我们的情绪,因为我们一定会承受极大的情绪压力。如果你能够重视你的情绪,把你的情绪处理好的时候,我觉得我们也许更能够坦然面对未来的变化。

三联生活周刊:在这样每时每刻都在发生巨大变化的时代里生活,年轻人应该怎么办?

朱德庸:老实说我也不知道他们该怎么办,因为我没有能力也没有资格去教他们怎么办,我也在崩解的时代中,我也承受跟他们一样的问题,只不过程度不同,他们的人生刚要开始,我的人生准备结束,这个差异就会造成一些不对称。

我不晓得他们将来面对的时代会是什么样的,但我只能说,你就把重心放回你自己的身上,去成为“我”而不要成为“我们”,成为“你自己”而不要成为“别人”。因为这些都是假象,我们都是假象,别人也是假象。你就做你自己,到这个时候,你的本能会出来,你的本能会告诉你以后该怎么办,你的本能会教你趋吉避凶,我只能够这么跟年轻的朋友说。

三联生活周刊:可能我身边的朋友或者年轻人,大家现在会不太敢去“做自己”,也不敢去做跟别人不一样的选择,担心如果这样做了就会有糟糕的后果。

朱德庸:我个人的看法,你不“做自己”才会倒霉。也许一开始你不觉得,但是生命会向你提问的,有一天当生命向你提问的时候,你会答不出话来。

我也能理解,现在的时代,做自己要付出极大的代价。我随便举个例子,在我们那个时代当一个年轻人要“做自己”,比如说我想开一家小咖啡馆,就想办法去借钱,借到了我就开了。现在你会发觉,当你要开一个小的咖啡馆的时候,光是物价房租就支付不起,所有的事情都变得非常的困难。现在一个行业都有可能一夕之间就被取代,我们那个年代可以一直做下去的行业都没有了。我小的时候,马路边有一家小的修做鞋子的店,那个店大概六七平方米,然后一个驼背的人就在那边做鞋子,那么一个简单的工作,他都可以一直做一辈子。但是这种店还会有吗?这种店不会有了,年轻人想做一个那么小的店铺的时候,会发现租金是做鞋子没有办法负担的。所有的东西都在所谓的进步中消失,消失的是行业,也是一个人生活在这个世界上的很多微小的可能和微小的乐趣。

所以我们还要拥抱科技吗?其实我是排斥科技的,我的方式就是我一部手机用8到10年,我的车子已经开20年了,我宁可慢慢修,我都不要换。我就是能做最后一天山顶洞人我都要做下去。

三联生活周刊:你不会担心跟不上时代吗?

朱德庸:我一点都不担心,我干吗要跟上,这时代一点都不好,我干吗要跟上它,我还恨不得一脚踹开它呢。