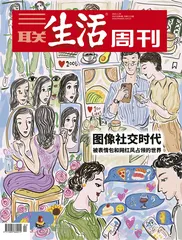

汪民安:图像社交——网络中的“真实”

作者:汪民安汪民安:清华大学人文学院中文系教授

从沙龙式的面对面社交,到书信、电话式的远程交流,再到今天互联网时代的图像化社交——媒介的变化带来人们社交方式的不断革新。

清华大学教授、文化研究学者汪民安指出,今天的人们都具有“两种形象”,一种是现实形象,一种是网络形象,“实际上这两种形象都是真实的,而且可以相互独立、没有关联”。而在网络上以修饰过的图像示人,其实是为了获得黑格尔意义上的承认,是为了实现内心的满足——“这是图像社交背后的一个最重要的心理动机”,汪民安说。

表情符号和表情包是否真的会替代文字成为新的交流方式?

图像社交需要快速反应,需要瞬间表达自己的感受,来向对方进行回应。从这个角度来说,表情包是一个不错的选择。它非常夸张,可以强化情感,也可以掩饰情感。可以说表情包一方面很个性化,但另一方面它又是毫无个性的。任何一个表情包被重复使用后,都会越来越失去活力。同时,人们使用文字语言来表达情感的能力越来越退化了,像诗人那样的表达越来越少了,所以表情包也是对文字表达能力匮乏的一种补偿。

图像社交背后的社会的审美发生了哪些变化?

上世纪60年代,法国理论家居伊·德波提出了一个非常重要的概念叫作“景观社会”。他认为,电影、摄影和录像等媒体技术的发展,使得人们越来越对这些影像感兴趣,而越来越失去对现实世界的兴趣。仿佛越表面的东西越深刻,或者只有形象、影像和景观才是我们的全部的世界。

编辑 / 杨菲菲 设计 / 桂小白 音频 / 张熠佩

| 封面大使 |

《三联生活周刊》新刊《图像社交时代:被表情包和网红风占领的世界》,关注图片社交背后,修图软件背后的理想自我,以及被表情符号改变的人际交流。那么,为什么现在社会极其渴望用图片进行社交?对当下的我们产生什么样的心理影响?社会的审美到底发生了哪些变化?我们应该如何通过图片观看这个世界?……让我们进入这一期杂志的讨论。

想听汪民安老师更多哲学解读,请点击/扫码收听精品课《像他们一样思考》

想听汪民安老师更多哲学解读,请点击/扫码收听精品课《像他们一样思考》

《三联生活周刊》每期都会邀请一位文化公众人物 / 明星来担任当期封面故事的引荐人(封面大使),以10分钟的音频形式来分享自己与封面专题相关的个人经历或知识、文化记忆。