八大山人:骨子里的旧王孙气质

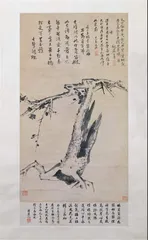

作者:薛芃 《芦雁图》,清,朱耷绘

《芦雁图》,清,朱耷绘

口述/白谦慎

采访/薛芃

稀有的清宫旧藏

在清宫旧藏里,八大山人的作品非常少。不只是八大,整个“四僧”的作品都很少,甚至可以用“极少”来形容。弘仁、髡残、八大山人、石涛这四位明末清初时期的书画家,虽然不是同一画派,各有风格,但因为都是僧侣或有过僧侣经历,后人常把他们放在一起讨论,并且置于画史中很高的位置。但这几位却不是清代宫廷喜爱的书画家,不被当时的主流阶层所接受。究其原因,主要还是政治与趣味两个方面。

“四僧”中,八大的身份尤为特殊。八大本名朱耷,他是明宗室,明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙,出身非常高贵。虽然石涛也是明室后裔,但他出生后两年,明朝就灭亡了,他与明代旧皇室的交集相对更少些。和石涛相比,八大的书画更有一种清冷高傲的气质。他与正统迥异的画风,甚至他的身份(如果给清廷进贡书画的人知道他是旧王孙的话),或许是他的书画极少进入清廷的原因。

目前在故宫博物院里,收藏有八大的作品100多件,其中91件是绘画。以题材来看,花鸟占大多数,其余还有一些山水画和书法作品。但这些看似丰富的收藏,几乎都不是原本就在清宫的,而是新中国成立后,通过捐赠、购买等途径藏得的。这些作品虽然可以代表八大的主要面貌,但并不是全部,而是集中在他50岁至80岁之间的创作,尤其是60岁之后的最丰富。八大早年的作品传世极其稀少,因此,有关他早年的不少问题仍是谜团重重。

由于早期传世作品很少,我们现在将八大的“早期”基本上定义在50岁之前。这是一个比较漫长的“早期”范畴,但将其所有书画作品放在一起来看,50岁之前的风格是相对一致的。

台北故宫博物院有一件非常重要的八大作品,叫做《传綮写生册》,作于顺治十六年(1659),这个时候八大只有34岁。目前有没有比《传綮写生册》更早的八大作品存世,我们不太清楚,但在已知的作品中,这应该是最早的作品。而且,在台北故宫博物院现有的八大作品中,旧有的皇家收藏仅此一件。

即便是后来通过捐赠、购藏或寄存,台北故宫博物院的八大作品有所增加,但与北京故宫相比,在数量上相差不少。我们今天谈故宫收藏,已经不是历史上的故宫了,而是经过清朝灭亡后上百年变革之后形成的新的“故宫收藏”。

《古梅图》,清康熙二十一年(1682),朱耷绘

《古梅图》,清康熙二十一年(1682),朱耷绘

回到《传綮写生册》上来。根据八大山人研究专家王方宇先生的考证,“传綮”是八大早年出家时的释名。《传綮写生册》重要,不仅因为年代早且是罕见的清宫旧藏,更因为这件作品内容非常丰富,包含了很多信息,对研究八大的早年生活,研究他的绘画和书法都很有价值。

这是一个册页,有15开,其中12开画了花卉、瓜果、松石等写生,另有3开书法。从册页中7段题识到整开的书法,《传綮写生册》里包含了楷书、章草、行书、隶书几种常用的书体,并且有模仿不同书家的影子,包括褚遂良、欧阳询、董其昌的书法特征都能看到。因此可以根据这个册页推断,早年的八大山人遍学各家书体,临得端整严谨,功力是非常扎实的,也可以看出,在形成自己的风格之前,他受到了哪些前代大家的影响。

在《传綮写生册》上,有一方宋致的收藏章。宋致是宋犖的儿子,宋犖是清初官员、诗人、收藏家,几乎是与八大同时代的人物。康熙二十七年(1688),宋犖成为江西巡抚,任期四年,而八大是江西人,一直生活在南昌一带,因此我们大致可以推断,这件《传綮写生册》可能是在宋犖任江西巡抚期间流转到他手上的。过去有些研究认为,八大是反清的,跟宋犖关系不好,但其实宋犖在江西任职的几年中,与八大的关系可能是不错的,或者说,表面上不错。在册页的第一、二、八开上,又能看到乾隆、嘉庆、宣统三朝清帝的收藏印,说明这件作品一直在清宫收藏着。

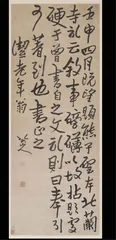

《行楷书》,清,朱耷书

《行楷书》,清,朱耷书

谁收藏了八大?

在清代主流的收藏体系中,八大山人的风格不够正统,太过怪异,不符合历代皇帝的趣味。除了前代大家的字画,同时代的人中,温文尔雅的“四王”更能代表清代宫廷审美趣味。皇家收藏的兴趣摆在这里,那些朝廷官员对字画的趣味,也多半是追着皇家的。

这些年,我的主要研究课题之一是晚清官员的收藏与交往。在我研究过的官员里,有好几位是在宫里“工作”的,比如翁同龢、潘祖荫这些大收藏家,他们每天都要去上朝。上早朝特别早,后半夜天还不亮,官员们就得到朝房里等着。这事儿被琉璃厂的画商们知道后,觉得是好商机,于是想办法带上新收来的古玩字画也在一早带去朝房,向这些官员们兜售。所以,在晚清的时候,不少收藏交易是在凌晨的朝房里完成的。这些高官在宫里,有时会在南斋,也就是南书房里,欣赏字画。

皇家是否购藏字画,不详,但很多是进贡来的。这样一来,皇家的喜好有时和官员们的趣味是重合的。清宫旧藏中很少有八大甚至“四僧”的作品,有些高官也极少收藏八大,在顾文彬的过云楼和翁同龢的收藏中,八大的作品很少。

不过,翁氏家族仍藏有一件非常重要的八大作品《八大山人书画册》,作于1702年,是八大去世前三年的作品。这个册页,我称之为杂书册,由书法16开、绘画10开组成。但是根据笔墨痕迹来看,这10开绘画并不是出自八大之手,但书法却是真迹,所以我更倾向于把这个册页称为《八大山人书法册》。

晚明到清初年间,杂书册是一种流行的书法形式,册页的每一开里,都是不同的书体,这和当时书家书写技巧的多元化和读者的阅读、观赏习惯都有关系。因为用了多种书体,而且内容里提及了多位古代书家,所以,在研究八大晚年书法时,这件翁氏旧藏杂书册非常有价值,可以与早期书法相对比,看到八大书风的变化,以及自我风格从形成到成熟、完善的过程。

既然在清末的官员中,收藏石涛、八大的都很少,那么另一个问题就来了,现在我们仍能看到不少存世的八大书画作品,它们都是由谁收藏?又是怎么流传到今天的?关于这个收藏的递传关系,其实学界还没有特别细致的研究,但是可以通过作品上的收藏印做出初步的判断。在八大的作品上,可以看到“蒙泉书屋”的收藏印,这是道光年间杭州收藏家王养度之印;“肃府旧物”应为肃亲王府之印;周多龄为嘉道年间收藏家,等等。在民国以前,“四僧”始终没有“大红大紫”过,但仍有一些官员与收藏家对他们感兴趣。

晚年的时候,八大生活得不太好,比较拮据,在经济上很依赖一位年轻的安徽商人,叫方士琯,号鹿村,1650年生人,比八大小24岁。方士琯在南昌与扬州做盐商,在南昌期间,他结识了八大,并且很欣赏他,资助了他很长一段时间,资助的方式除了一些日常用品外,很可能也帮助八大卖画。

两人之间常常有书信往来,记录下了这段交往。现故宫博物院和纽约大都会博物馆都收藏有一批八大写给方士琯的书信,分别是两套信札册,但目前还没有看到方士琯写给八大的书信,因为在古人往来的书信中,通常名人写给非名人的会被留下来,而非名人写给名人的很难保存下来,随着书信主人的离世,这些物件可能就被毁弃了。通过书信,可以看到方士琯向八大求画后八大的回应,以及八大对方士琯在生活上给予帮助的感谢,其中不乏奉画、饮宴之约,借钱、谢赠之事。这些书信不仅可以反映出八大晚年时的书风,更是他晚年生活的真实记录。

20世纪上半叶,写意中国画名家辈出,吴昌硕、齐白石、黄宾虹这些近代中国画大家都对八大十分推崇。张大千也是八大山人非常重要的收藏者,他临仿过一些八大的作品,在八大作品的造假中,张大千甚至起到了推波助澜的作用。故宫博物院收藏有一件八大的书法作品《桃花源记》,作于康熙三十五年(1696),八大时年71岁,这幅书法是他进入晚年的一件代表作。在长卷后,可以看到齐白石和陈师曾的题跋二则,也说明了他对这两位画家,乃至整个近现代中国画发展的影响。

从目前存世的八大的作品来看,除了日本有一些很好的收藏(如《安晚册》,晚清苏州的书画大收藏家顾文彬旧藏,现收藏于日本泉屋美术馆),海内外博物馆、私人收藏,还有这些年在拍卖会上,都屡屡出现八大的作品,说明民间喜欢八大作品的这条线一直没断过,否则这些作品很难留传下来。

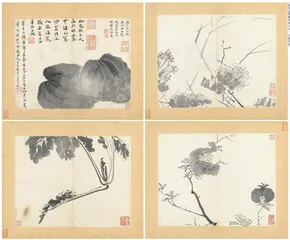

《传綮写生册》中的画作

《传綮写生册》中的画作

王方宇与八大

我正式研究八大山人,是从上世纪90年代开始的,在这条道路上,王方宇先生是我的领路人。在整个近现代对八大山人的研究和收藏中,王方宇都是一位绕不开的重要人物。王先生是1936年辅仁大学的毕业生,后来去美国哥伦比亚大学留学,并在耶鲁大学和西东大学任教。他的主要研究领域是汉语教学,对中国印刷史、善本书籍等方面都颇有研究。在艺术史领域,王方宇最大的贡献就是对八大山人的研究,是海内外公认的权威。

他的研究始于收藏。50年代,王方宇从张大千手中得到一批八大的书画,之后陆续收藏了几十件八大的精品,其中包括早年的《青山白社》条幅,这件作品是1672年所书,当时他47岁,是其50岁之前少见的书法作品,带有浓重的董其昌书风;还有一件《黄庭经》(全称《上清黄庭内景经》),这是目前已知的最早署名“八大山人”的作品。如今,这两件作品在王方宇生前都已经转让给台北故宫博物院收藏。

他的收藏中,另有一件晚年书法也很有意思,我在研究八大晚年书法时发现,其字的结构有右上角向上甩出的特点,我以为很可能是受到明末书家黄道周的影响,而王方宇正好藏有一件八大临黄道周书法的册页,得以佐证这个推断。

1991年,是我在耶鲁大学师从班宗华老师攻读艺术史博士的第二年。这一年,王方宇先生和班宗华教授一起策划了一个八大山人的展览,叫做“荷园主人:八大山人的生平与艺术”,首展在旧金山亚洲艺术博物馆,后来到耶鲁大学美术馆展出。这次展览,一共展出了72件八大的书画作品,其中也包括王方宇的多件精品收藏。

配合这次展览,耶鲁大学举办了一场国际学术研讨会。研讨会上,故宫博物院的刘九庵先生提交了一篇论文,探讨澹雪的一组册页以及他和八大之间的关系。澹雪擅长书法和诗文,是八大的好友,也是南昌附近北兰寺的住持。这篇论文让我第一次意识到,虽然八大的名字耳熟能详,但其实我们对他的研究还很不充分,故宫里没有被研究过的八大或与八大相关的作品还有很多,公开资料相对少。也是因为这个契机,我开始对故宫所藏八大作品产生兴趣,也开始了我对八大的一系列研究。

现在想来,我对17世纪中国书法的兴趣和后来的《傅山的世界》这一研究都与这次展览和研讨会相关。我自转行学艺术史后,发表的前三篇学术论文都是有关八大山人,其中较为重要的一篇是对“十有三月”花押的考证。

在观看八大晚年作品时,经常可以看到画面上有一个花押,学者们过去释此花押为“三月十九”,并认为这个花押是八大为了纪念崇祯皇帝自缢50年而作。但在王方宇先生的考证下,他排比了八大有此花押的作品后,发现这一花押都出现在闰年的作品上,因此,提出此花押与闰年相关的可能性。我在王先生的研究基础上,又在八大族叔朱谋垔刊印的南宋薛尚功的《历代钟鼎彝器款识法帖》中找到了这一花押的原型,证明八大的花押出自金文中的一个合文,读作“十有三月”,代表着闰月,从而印证了王先生的推测。

明末风尚与自我个性

我早期对八大的研究,更聚焦在书法上。研究他的书法,不仅是对他这个个体的研究,更重要的是对明末清初整个时代的书法、文化、风尚的研究。

从八大留世的书法来看,他对“书圣”王羲之非常喜爱,晚年曾多次临写王羲之的《临河序》(也称《兰亭序》)。目前,至少有20件左右八大山人款识的《临河序》存世,其中有12件可确认为真迹。反复临摹一件书法史上的经典作品,除了喜爱之外,其实也反映出明末清初书法对“临”的观念的变化,也折射出当时人们对传统经典态度的变化。

把八大的《临河序》与神龙本《兰亭序》和定武本《兰亭序》进行对比,可以看出两个明显区别:一是在笔墨结构方面,八大版本厚重圆润,与他晚年篆隶意趣相关,而传统经典版本中,点画的提按交代十分清楚,风格更清俊;二是八大版本只有一百余字,并不是《兰亭序》的完整版本。因此,晚明的“临书”风尚与现在不同,自我发挥的空间大得多。

在中国书法史的“临书观”中,董其昌是一道重要的分水岭。在董其昌之前,书法家的临古观念相对保守,他们看中的核心问题仍是临摹究竟该形似还是神似,他们认为,临古只是学习书法的一种途径。而到了董其昌这里,形似与神似相比,神似更重要,因此,临书不仅是学习书法的途径,也可以被看作一种创作,有自我发挥的空间。这也是书法家自我意识觉醒的一种体现。可以看出,八大山人的临书是在这种风气下进行的,他甚至书写过风格、文本都与古代书家毫无关系,但仍称为“临”的作品,如晚年的一开册页《临褚河南书》便是如此。在明末清初“临书”的道路上,八大与董其昌相比,将创造力发挥得更极致,更具自我个性。

在八大的书画作品中,印章是一个不可忽视的元素。研究这些印章何时开始使用,使用了多长时间,对八大作品的鉴定和分期都很重要,而且通过他的闲章,也能看出他不同时期思想情趣的变化。2018年,在江西省奉新县耕香院(寺)遗址,出土了几枚八大山人的印章,包括“雪衲”“传綮”印章和刘元键五面印以及“豫章西靖道人”瓦钮铜印共计四枚,这是近几年有关八大的一项重要发现。

“雪衲”“传綮”都是八大早期使用的印,在《传綮写生册》中也都出现过。在最新有关出土印章的研究中,学者将此出土“雪衲”印的刻制时间最早推至八大23岁(1648)最初剃度为僧不久,最晚则可能是28岁(1653)皈依弘敏前后。到了八大山人31岁(1656),此时他已在进贤介冈主持灯社,竖拂称宗师。因此,这几方印的出现,为我们研究八大早期生活提供了新的材料。

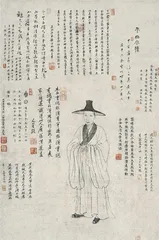

八大的一生,生活半径并不大,基本上都住在南昌及邻近地区,很少出江西,他在个别诗文中提及过长沙等地。从血统上来看,我们现在所说的“紫禁城”,也就是明清皇城,在明朝未灭亡时是八大亲戚的居所,但从现有文献来看,八大应该是一生都未进过这座皇城的。有关他早期生活的资料很少,他也很少在诗文字画中谈及个人生活身世,但在他的画像《个山小像》中,他第一次“暴露”出自己的身份。《个山小像》是友人在八大49岁时为他画的,时为康熙十三年(1674)。此前一年,清王朝已深受三藩之乱的困扰,康熙做出撤藩的决定,战争爆发。在这样的背景下,友人为八大作了这幅画像。画上,他盖了一枚印章,透露出自己西江弋阳王孙的身份,并在画像周围的诗文中透露与自己相关的一些信息,成为了解他个人生活轨迹的重要线索。

《个山小像》,清

《个山小像》,清

“八大热”的背后

现在,八大已经成了一个符号,不仅是市场上的宠儿,在大众视野里也普及度很高。他的写意花卉用笔肯定、准确、流畅,气息高雅,概括性强,而且还极富创造力和想象力,构图也充满现代感。因此,随着时代的发展,八大的作品越来越符合现代的审美趣味。这是一直到现在依然存在“八大热”的原因。

仔细看八大的作品,确实技艺高超。特别是看原作,印刷品是看不出来的。他的用色、墨色极其高雅,他画的东西很怪,但格调高,可以感受到他身上那种高贵的旧王孙气质。相比之下,石涛的作品里总是带有一点俗气的东西,没有八大那种纯粹的气质。

这两个人都是旧王孙,但生活背景不同。石涛在2岁的时候就遭遇家庭变故,父亲朱亨嘉被处死,从此被别人养大,一生浪迹天涯;而八大自幼在南昌长大,过着钟鸣鼎食的生活,直至成年才遭遇人生变故。崇祯十七年(1644),明朝灭亡的时候,八大19岁。在从儿童到青年的重要成长期,八大一直是作为皇室宗亲养尊处优的,他的修养非常好,从小就在诗文书画上造诣颇深。而且,因为身份的关系,他应该是从小看过不少字画真迹,潜移默化地受到了深厚熏陶。

但是,在“八大热”的表象背后,对八大山人的学术研究仍有不少缺失和不足。因为八大的作品虽然不算少,但比较写意,不具体,格调又高,不宜看懂;他的诗文又经常用典冷僻,很难释读,有关他的不少基本信息到现在仍有争议。整个中国传统水墨画的研究都是非常困难的,因为笔墨、意象都很抽象,很难用现代语言表述清楚。因此,做八大山人的研究好像进入了一个“瓶颈期”,变得越来越难。

在“四僧”中,石涛的研究是相对丰富和深入的。因为他的留世作品多,又有画论传世,他也喜欢题跋,留下了大量文字,再加上石涛在这几个人中是位“活动家”,他的人际交往比较频繁,因此从往来书信和他人记载中,也可以找到不少石涛的信息。相比之下,八大就更孤傲,与人交往也少。弘仁的资料整理,最全面准确的应该是汪世清先生,而最后一位髡残,由于文献特别少,到现在对他的认知仍旧很难突破。

到了现在这个阶段,我这一辈的学者做研究,已经有一定局限性了,我们已经形成相对成熟,或者说固定的模式,能把研究做得过得去,但是也很难突破。这两年,我很期待看到哈佛大学青年学者杨承耀有关八大山人的博士论文。他是香港人,完全在西方教育体系下训练出来,但又是带有东方底蕴的,他会如何突破传统鉴赏、文献的视角,从一个新的视角去阐释八大,是我很期待的。

(白谦慎:艺术史学者,曾任教于波士顿大学艺术史系并获终身教职,现任浙江大学艺术与考古学院院长。代表著作有《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》《与古为徒和娟娟发屋:关于书法经典问题的思考》《晚清官员收藏活动研究》等)