故宫建筑群,一个典型的“中国盒子”

作者:薛芃 2006年,进行修缮的故宫“大屋顶” (张雷 摄)

2006年,进行修缮的故宫“大屋顶” (张雷 摄)

口述/王澍

采访/薛芃

“大屋顶”从清代走向近现代:故宫的影子

1981年,我考进南京工学院(现东南大学)读大学,学的是建筑。20世纪,南京工学院有几位很重要的建筑师,他们深刻地影响着中国建筑史的发展。

杨廷宝先生就是其中一位。从20世纪30年代到80年代初,他始终是中国最有影响力的建筑师之一。20年代,杨廷宝从欧美学成归国,在当时留美的中国学生里头,杨廷宝成绩很拔尖,在美国时就已经小有名气,拿过全美建筑系学生设计竞赛艾默生奖一等奖,是个“明星学生”。回国后,他也是中国建筑师里第一个在跟洋人事务所竞标中获得重大中标的中国建筑师,设计出了当年亚洲最大的火车站——京奉铁路沈阳总站。

1932年,杨廷宝受聘于北平文物管理委员会,参加古建筑的修缮工作。故宫当时要修缮三大殿,也就是太和殿、中和殿、保和殿,杨先生就是这个项目的主持建筑师。杨廷宝与同时期梁思成和营造学社所做的工作不同,梁先生对故宫建筑做了大量测绘工作,杨先生则是修缮。

那时候有一些照片留下来,我印象很深。在修缮的工地上,杨先生穿着一身白色西装,头戴一顶白色盔式帽,站在倚着古建筑的脚手架上。他个子很高,长得又帅,玉树临风的那么一个人。

正是从30年代开始,中国建筑界发生了一个重要争论——关于传统建筑的传承之争,简称“大屋顶之争”。当时做新的建筑设计,流行给建筑扣上一个中国古代建筑的“大屋顶”,这种做法引发学界的大量讨论。如今看来,无论是否赞同扣大屋顶的这种做法,但扣得比例最好、感觉最准确的,应该就是杨廷宝。

解放以后,杨廷宝任中国建筑师协会的会长,主持修建北京的十大建筑,他是总建筑师。1958年,他还亲自负责了修建北京火车站。在那个年代,这应该是最有难度的公共建筑。

为什么说火车站特别难?因为它是一个现代建筑类型,不像大会堂、宾馆、医院,相对功能简单,且有建筑史上的大量经典案例和经验可循,而火车站的功能比较复杂,技术要求更高。北京火车站采用了传统建筑中的屋顶样式,但它的内核是现代建筑技术的拱壳,它是一种没有横梁的、很薄的拱形结构,候车室内的天顶也是连续的拱壳。所以,杨廷宝并不是简单地做“大屋顶建筑”,他一方面注重中国传统文化的表达,另一方面,他对现代建筑和建筑的创新也是平行关注的。

故宫就是一个世界。它没有西方建筑意义上的“立面”,但它在外围的宫墙上有一入口,若干的入口,那便是走进一个世界的入口 (视觉中国供图)

故宫就是一个世界。它没有西方建筑意义上的“立面”,但它在外围的宫墙上有一入口,若干的入口,那便是走进一个世界的入口 (视觉中国供图)

我们谈论杨廷宝,谈论“大屋顶之争”,是因为当时效仿的主要对象就是明清时期的大型官式建筑,故宫又是其中最重要的建筑群。如果没有故宫建筑群作为参照,中国近百年的现代建筑发展,或许会是另一番面貌。

南京工学院另一位重要的建筑师是童雋。同是美国宾夕法尼亚大学的建筑专业学生,上下届校友,但杨廷宝与童雋的建筑主张是两个方向。童雋先生是传承派的另一派,30年代写了一系列文章反对“大屋顶”的做法,他不主张直接模仿传统的大屋顶,而是要消化之后再与现代建筑相互融合。

与杨廷宝在修缮故宫期间深受明清官式建筑风格影响不同,童雋则开启了研究苏州园林的道路。童雋的建筑更偏现代风格,他虽研究古典园林,但在他的作品中很少看到园林建筑的痕迹,也没有“大屋顶”,只是局部有一点传统装饰的图案。杨廷宝与童雋的建筑理念差异,也某种程度上代表着中国30年代那一代建筑师的两种面貌。

清王朝结束之后,古典官式建筑正式退出历史舞台,但20世纪中国新的现代建筑该怎么走,该如何对待这种传统古典建筑,是那一代中国建筑师的时代命题。

“大屋顶建筑”这种做法可能并不是中国人发明的,而是西方人。例如有一位美国建筑师,叫亨利·墨菲(Henry Murphy),上世纪20年代开始,他就在北京做了一系列大屋顶建筑,比如当时的协和医学院,还有燕京大学里的一些建筑,现在我们还能在协和医院和北大的校园里看到。

在中国近代建筑史上,墨菲是一定要留下名字的,因为可能他才是真正第一位把现代建筑与中国传统主动结合的建筑师。在一个长方形的套满了窗户的现代办公楼上,扣一个中国式的“大帽子”,带有强烈的国际主义色彩。世界眼光不是轻易获得的,当他刚开始这么做时,大家并不以为然,觉得那可能是“洋鬼子”的趣味。直到杨廷宝这一代中国本土建筑师开始这么做,意义就不同了。这种做法影响到八九十年代,像长安街上那一系列的“大屋顶”建筑,甚至一直影响到现在。

杨廷宝与墨菲都做“大屋顶”建筑,基本概念是一致的。但细节体现差异,一是比例尺度、斗拱的细微不同,二是屋顶与下面墙体之间的过度与结合如何处理,中国的建筑师在这方面测算得更精细、更讲究。而墨菲的色彩运用是中国人很难想象到的,协和医院的绿琉璃配青砖就是独到的色彩搭配。

“大屋顶”建筑的流行,必然会引发争论。因为从建筑的本质来看,新式房子上面扣个大屋顶,完全是无用的,造价又高,用混凝土去做假的仿古建筑,也丧失了古代木构建筑的趣味,违背了建筑最本质的意图。但这个争论背后,更关键的是中国建筑史如何认识自己的传统建筑。认识传统建筑是需要一个过程的,尤其是建筑学本身有自身的体系,杨先生与童先生都是以法国体系为主的西洋建筑体系科班出身,当他们回国做建筑时,对中国的建筑有强烈的情感,却又没办法一下子吸收,所以他们必须经历一个从西洋回归东方的认知的过程,故宫和其他明清官式建筑便成为他们最好的参照。

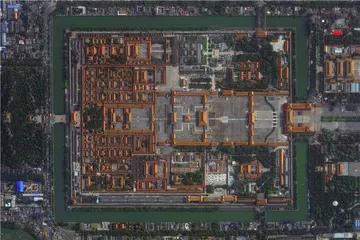

故宫俯瞰图(摄于2016年)

故宫俯瞰图(摄于2016年)

中国古建筑的核心是层次

一个楼上头扣一个屋顶,放在街道边,这是典型的西洋建筑。比如巴黎的城市建筑就是这样,只是没有“屋顶”。故宫则不一样,如果站在马路边看故宫,就是一道没有尽头的墙,墙中间开个门,这种形态与西方的建筑概念完全不同。中国的房子是在一个院子里,它不是直接放到马路边上的。

故宫就是这么一个大院子。它不是一个单独的形体站在路边,而是一个“范围”,这个范围是内敛的,只露出一丁点,几乎不给外人看到。若是想看,就必须进门来,不能站在马路边就给看完了。这就是完全不一样的观念。

我们现在对建筑的理解,多是西方思维,包括建筑师的培养,也是在一整套西洋建筑教育体系下完成的。如果没有自觉性的话,很容易用西方建筑的话语体系去看中国传统建筑。

比如看一座建筑,最基本的是要分析立面、平面和剖面,也就是行话所说的“平立剖”三个视角,这是一套完全西方的思维。用这套思维来看故宫建筑会发现,第一,故宫没有立面,如果从整体建筑的外立面来看,故宫就是一道墙,完全不在西方的话语体系里;如果看平面,会发现它是一堆内容很简单的空间的组合,它的每一个房间、每一个室内空间其实是空的,这样看来,故宫更适合去看它的“总平面”;再来看剖面,故宫里的任何一座单体建筑内部,若是画成剖面图,也都极其简单,几乎没什么可看的。把故宫里的每一个单独的房屋连起来看,作为一个整体看,它的复杂性能体现出来。所以这样去看的话,西方的话语体系就完全失效了。

那么,中国传统建筑的话语体系是什么?首先,一个建筑对中国人来说,从来不只是一个建筑,而是一个世界。故宫就是一个世界。它没有西方建筑意义上的“立面”,但它在外围的宫墙上有一入口,若干的入口,那便是走进一个世界的入口。

比如,从金水桥走进去,那就是一个门,走进去会发现是一个非常丰富的世界。每走进一个建筑的内部,穿过那扇门出来,又是一片空地,走进另一扇门穿出来,又是一片空地。这个“世界”,会通过各种办法一层一层地邀请你进去。中国建筑的核心概念是层次。

我记得韩国电视剧《大长今》里有一段情节,大院君劝皇帝重修宫殿,那相当于明代的成化年间,他向皇上描述他走进故宫的感受,大意是说:“什么叫深不可测?一重一重又一重,好像走不到尽头,但韩国的宫殿两三层就结束了,怎么能叫宫殿呢?”

故宫的层次极其复杂,每一层都是独立又相互关联的,每一层里头都不一样,都有变化,像剥洋葱一样,总给人惊喜的感觉。它不像西洋建筑,一旦走进去,就是一个很大的内部空间,里面很复杂,涉及到各种结构上的平面问题和剖面问题。

第二,中国建筑不是关于形体的表达。形体在这里面存在,但不重要,重要的是整体的感受和气氛。很多建筑师认为要在中国建筑里套上西洋看建筑的方法,比如关于透视,但中国建筑从来就不是关于焦点透视的,而是散点透视的。它是关于平面和时间的关系,而不是关于三维的体积关系。

西洋建筑是强调立体性的,并且一定有形象。但追求标志性建筑和建筑形象是非常西洋化的,不是中国的艺术追求。故宫非常典型,正着走进每一层都是平面,到建筑里面才会有立体的感觉,但是也找不到形象。这和中国的山水画里的观察方法是一致的,这样的层次关系就是平远的关系,中国传统建筑讲究的不是高大,而是层次。

现在故宫仍然在那里,就是一个极好的大型公共建筑的样本。中国人如何在城市中处理大型公共建筑,处理房屋与山水和自然的关系,房屋与人的关系,故宫都是一个样本。所以,故宫的建筑并不只是一个传统,而是对当代中国建筑是有很大启发意义的,主要看我们的建筑师能否看见和认识到。

紫禁城从哪里来?

我们现在看到的故宫,最终是由清代人完成的。清代人沿用了明代格局,主要的变化就是加入了满族文化的元素,比如满人色彩丰富而艳丽的装饰,在原有木构上加入更复杂的雕花。建筑是很高级很复杂的一种文化形态,在这一点上,汉族人的研究和造诣确实高过满人,因此,故宫建筑中清代的痕迹主要体现在细节上,而大的院落结构是明代人定下来的。

清代对中国古代建筑史的贡献,不在于故宫里的雕梁画栋,而在于宫廷园林。与清代相比,明代没有大型的宫廷园林。事实上,园林始终是汉族文化中一个重要的载体,无论是皇家还是民间,都喜欢修建园林。

皇家园林自汉唐兴盛,至北宋中断,目前我们知道的最后一个大型皇家园林就是在北宋,是宋徽宗建于开封的皇家园林。而后经历混乱的南北对峙时期,以及元代的蒙古族人统治期,到了明代,其实是汉文化的恢复期,等恢复到明末,知识分子开始抬头,却又亡国了。晚明的江南民间园林修建兴盛,意味着这股文化复兴的力量已经积蓄到一定程度,但直到经历清朝前一百年的恢复,皇家园林才再次兴盛。

从康熙年间开始,颐和园、清华园、圆明园陆续成为北京大型的宫廷园林,曾经消失的皇家园林又开始重新“演绎”。到了清中晚期,因为汉族官员在朝廷里地位越来越高,文化影响力也越来越高,文化主张和趣味便更深入地影响着皇家喜好。就这样,从皇家到民间,园林再度繁荣。

故宫在明代永乐年间建成,其格局深受元大都影响。元代对汉族文化的影响其实一直缺乏深入研究,故宫的格局并没有严格的传统沿革,而是一个从书本、史料里来的“理论型格局”。

回看历代皇城格局,汉代的宫殿不是按照中轴线对称安排的,唐长安宫殿也不在皇城的中轴线上,它就是历史的沿革,是并制格局。整个皇城都在中轴线上的格局,是从明朝开始的。中轴线实际上是高度中央集权的象征,明朝从带有君臣之间儒家文化特征的统治关系,走到了中轴对称的高度中央集权,包括都城的中轴对称,都受到了蒙古人的影响。

除了建筑格局,建筑本身到明朝也发生了很大的变化。宋代及以前的斗拱制建筑屋顶扁平,屋檐翻卷,整个屋顶都要靠巨大的斗拱支撑起来,从远处看建筑不很高大,更多像是鸟在起飞。到了明代,斗拱支撑建筑的功能性作用被大幅度削减,屋脊变得陡耸,这就使得建筑从远处看显得很高大,形制更接近帐篷。如果拿北京故宫的太和殿和唐代或宋代建筑相比,太和殿会明显更高大。

当然,斗拱也在逐渐变小,装饰性更强,功能性更弱。斗拱变小还有一个比较容易忽视的因素,就是资源问题。因为中国传统建筑对木材用料要求很大,零件尺寸大,木料就用得多。从明清两代开始,建筑趋向使用“小材料”,客观原因是从自然资源的角度来说,大木材越来越少,成本越来越高。这是面对自然生态危机不得不做出的一个选择,也促使建筑风格发生了质变。再加上审美趣味的改变,让明清建筑与之前的建筑相比,发生了巨大变化。

故宫的审美

如何去看故宫的建筑,其实可以借鉴中国山水画里的三远法。

观看的第一步依然是层次,层次产生的前提是整个结构疏密的变化,故宫中间疏朗,两边稍密,每一层院子的宽窄进深有变化,这就是最重要最核心的平远法,要站在一个居高临下的位置俯瞰。所以故宫后面一定有景山,站在上面看,一切都一目了然,故宫一层一层的空间,和周围的树木、和远山融为一体,那也是中国人的宇宙观,人和自然环境、和天地宇宙产生什么样的关系。

第二个角度是深度,山水画里叫深远法,让人在绕来绕去的路线中,对建筑产生丰富的体会。中国建筑日常很少使用中轴线,平常走进去都是从两侧走,通过绕行的路线曲曲折折,山重水复疑无路,柳暗花明又一村,这是对于曲折的审美。中国古代传统建筑常见曲折的思想,也是很典型的古典审美,在传统建筑尤其是园林中更丰富深刻。其实这是一种基本的哲学思想,是我们对世界结构的认知,建筑是带有观念性和思想性的一门艺术。

第三是要去思考,在一个不大的空间里怎么实现建筑的高大?故宫是通过院墙和建筑的关系来控制节奏,比如穿过一个门,突然感觉看到一个很大的建筑,或者你把中间的院子放宽,看到的是一个远远的建筑。一个很大的大殿在一个其实并不大的院子里,中国建筑通过这种有意识的视线控制让人产生这种感觉。

故宫从元大都继承下来的格局里,“三海”是很重要的,即北海、中海、南海。我们现在讲的故宫通常是指城墙里的部分,其实三海也属于故宫。故宫和三海“一半湖山一半城”,代表了建筑和周边环境的关系,这种结构也是从汉唐传承下来的。杭州的城市结构就是这样一个典型——“一半湖山一半城”,在城市里,自然景观和房子是一半对一半的关系。

杭州实际上是中国南方城市的一个典范,历史经济学中有一个概念叫“杭州革命”,意思是北方用大院墙围起来的这种格局,杭州在唐宋之间就打破了,将各里坊用街道串起来,更接近于现代城市的结构。也由于商业街的格局已经形成,宋代的皇室南渡到杭州,只能把皇宫修到了江和山之间,形成了一个山水城市的结构。

从体量上来看,故宫的大小已经是一个城市,而且它是城中城、院中院,这种嵌套式的结构是中国建筑的一个基本美学结构,我们可以称之为“中国盒子”。就像俄罗斯套娃一样,每一个里面是实体的套娃,但中国盒子是空间,一层一层套进去。这个盒子也有政治和社会含义,皇帝住的院子再大,同样是房子加院子,在结构上和平民住宅是完全一样的。皇帝大部分时间都是在书房度过,这是一个非常小的空间,个人很少会使用像太和殿这样偌大的空间。任何一个普通人,所需要的可用、亲切、温暖的空间其实很小,大了之后你的心都无处安放。

(王澍:2012年普利兹克建筑奖得主,中国美术学院建筑艺术学院院长。代表建筑作品有中国美院象山校区、宁波美术馆、苏州大学文正学院图书馆等)