《唐故赵氏夫人墓志铭》:隐存于清宫角落里的大唐秘史

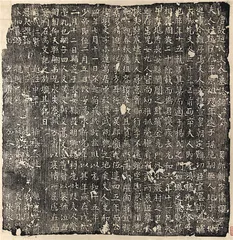

作者:辛德勇 故宫博物院藏《唐故赵氏夫人墓志铭》(据《故宫博物院藏历代墓志汇编》)

故宫博物院藏《唐故赵氏夫人墓志铭》(据《故宫博物院藏历代墓志汇编》)

里面住着皇帝的时候,皇宫当然是全国的政治中心。不过清代的皇宫除了这种政治中心地位之外,在很大程度上,也可以说是古物收藏的一大中心。我对古代文物十分生疏,更没有什么专门的研究,但因为研究历史读古书,早就知道有著录三代钟鼎的《西清古鉴》,著录历代书画精品的《石渠宝笈》,更知道著录宋元古刻善本的《天禄琳琅》……列在书里的,都是宫里秘藏的稀世珍品。

老话说:“其兴也勃焉,其亡也忽焉。”像所有必然要灭亡的集权政权一样,大清也说亡就亡了。国亡了,皇帝被赶走了,宫里收藏的那些宝贝有一部分也流散了出去,可还有好多依旧留在那里,再加上后来又添置了很多,这座前清故宫就成了一处纯粹的古物收藏宝库。

故宫文物这一历史渊源,也决定了这些中国古代文物的价值举世无双。不过世人一般性地评论文物价值的高低,往往更多地着眼于其艺术性以及制作工艺的精美性,就一个字:美。这是最普遍的着眼点,然而在很大程度上也意味着是相对浅薄的价值判断。在我这个历史研究从业者看来,世上任何一件文物,其最重要、最核心、最本质的价值,在于给人们认识历史提供帮助。人们借助一件文物能够认识到的史事越大,这件文物越具有独特性,其文物价值也就越高;要是能够帮助后人认识到隐去的重大历史事件而它又独一无二,那就可以说是人间瑰宝了——我下面要谈的这方《唐故赵氏夫人墓志铭》就是这样的宝物。

单纯从艺术性角度出发来看这方唐人墓志,它的外观实在平平常常,甚至可以说其貌不扬:字写得刻得都稀松拉胯的,练毛笔字儿的人谁也不会看它一眼;刻字儿的石头也小小的,才一尺见方,四周还都有缺损,特别是右上边缺了一个大角,损掉很多个字儿。再瞅瞅墓志的内容,墓主也不是什么大人物。这位赵氏夫人前后嫁过两任丈夫,前夫没名儿(真的不知道叫什么名儿),还短命;后夫也“文字未达”,没能考取个功名。除了老爹是当过鸿胪卿的赵家人之外,她这一辈子,啥都不值一提,适可谓“不名一文”。仅仅从这“卖相”上看,在故宫堆积如山的珍宝当中,怎么数,也没人会数到它。

《唐故赵氏夫人墓志铭》原石拓本,雷军藏

《唐故赵氏夫人墓志铭》原石拓本,雷军藏

文物的价值当然是它本身所固有的,但并不是某件文物蕴涵的所有价值都像其艺术价值那样能够很直接地为世人所知;特别是这些文物若是关涉那些在传世文献中几乎没有任何直接记载的史事,这就更需要有人能够别具慧眼,揭破个中奥妙——指出这方《唐故赵氏夫人墓志铭》价值的人,是我的老师黄永年先生。

这方墓志,大约是在清朝末年在西安附近出土的。最早的著录,见于端方的《匋斋藏石记》。端方是清末高官,当上总督的人,虽雅好收藏且蓄藏丰富,但辨识史事的水平实在不是很高。对这方墓志,他虽然洋洋洒洒地写了挺长一篇题跋,也讲述了许多相关事宜,可对其最最具有独特史料价值的纪事文字——更确切地说应该称之为纪年文字——却完全不得要领。

《唐故赵氏夫人墓志铭》这段纪年文字为:

夫人元和十四年七月十一日不起宿疾,终于兹川。以元和十五年少帝即位,二月五日改号为永新元年,以其年岁在戊戌二月十二日归窆于长安县昆明乡魏村先妣段夫人茔。

文中最特别的是“永新”这个年号。除了这里,目前我们还没有在其他任何一个地方见到相同的记载,而端方考述说:

志称“元和十五年少帝即位,二月五日改号为永新元年”,考《通鉴》及《新唐书》,是年吐突承璀尝谋立澧王恽为太子,然未尝即位改元,且其受诛及穆宗即位皆系正月及闰月之事,今云二月五日改号,则所谓少帝者自指穆宗而言。但穆宗初改号“永新”,新、旧《唐书》并无其事,且是年九月李珏上疏尚称元朔未改,十二月韩愈上言,亦欲因改元大庆赦贼罪戾,皆当年未曾改元之实证。(端方《匋斋藏石记》卷三十“赵氏夫人墓志铭”条)

一句话,因为新、旧两《唐书》和司马光写的《资治通鉴》里都没记载这件事儿,所以在元和十五年二月初五这一天并没有发生“改号为永新元年”这么回事儿。

那么,这方墓志上写的“二月五日改号为永新元年”又是怎么一回事儿呢?端方煞有介事地解释说:

计当时“永新”二字必与所改“长庆”一同拟进,都下传播,竟误以为“永新”。顾氏(德勇案:这是指给赵氏夫人撰写这篇铭文的后夫)近寓京畿,首闻消息,不谙体制,遂妄见诸文辞,如《朝野杂记》所载宋时讹传金主改元“新德”之类耳。(端方《匋斋藏石记》卷三十“赵氏夫人墓志铭”条)

即端方揣测唐穆宗即位之初曾草拟过“永新”和“长庆”这两个年号,但在正式确定之前就在外间流播开来,于是有京城居民误以为“永新”乃是新定的年号。

当年宋金两国南北隔阂,讹传的讯息被民间某些人信以为真,这是可以理解的事情,也是很自然的事情,可这位赵氏夫人的葬地就在都城长安,她的丈夫怎么会不知道朝廷是否改元以及改作什么年号这样的重大时事?京城里怎么会有人讹传这样的讯息?作为大清朝廷封疆大吏的端方,竟然能够似此不谙世事而生发此等胡思乱想,实在让人大跌眼镜。试想“二月五日改号为永新元年”这句话写得如此确切,如此清晰,如此具体,怎么可能没有确切的依据?

从北宋中期起,一些研治古代史事的学者,就开始注重金石铭文的补史证史作用。进入清代乾嘉时期以后,这更成为普遍的治学方法。不过既然意在补史证史,也就意味着在利用金石铭文时要以解析传世史籍为基本前提,只有对传世史籍解析得深、解析得透,才能把金石铭文的价值挖掘利用得更为充分。

认真对待这一问题,首先一定要知道所谓年号是天子地位的神圣象征,更易年号亦即所谓“改元”,同样不是随随便便的事儿,通常都与朝政的变幻具有直接关系。中国古代的皇帝改换年号,不管是即位伊始,新建自己的年号,还是在位期间,更改自己业已行用的年号,一般来说,可按照行用年号的时间,分为如下两种形式:一种是在下一年的岁首,一种是在这一年的年中。前者是大多数情况下的常态,即公羊家所说“缘终始之义,一年不二君”也(汉何休《春秋公羊经传解诂》卷六文公九年);后者是特殊时期的变态,即往往有特殊的原因,使得人君非马上改元不可。

了解这样的基本背景,看到《唐故赵氏夫人墓志铭》中“元和十五年少帝即位,二月五日改号为永新元年”这样的话,我们就应该想到,这位“少帝”甫一即位,当即改元,在“二月五日”这么个不上不下的日子里换上了“永新”这个年号,因而其间必有特殊的缘由。换个更为通俗易懂的说法,就是在这背后肯定会有个引人注目的“故事”。

时间在逐渐离开人们远去,远去的人类生活,就是一个接一个的“故事”,这也就是历史。因而,在一定意义上也可以说,是时间在不停地塑造历史。另一方面,当一代又一代的人们回望这过去了的历史时,又是时间,常常会阻隔他们的视线,使得眼前的情景一片扑朔迷离。正因为如此,才需要专业的学者来从事历史研究。那么,什么是历史研究?或者把语序倒转过来,问一问学者们是怎样研究历史的?这事儿说复杂,会复杂得不得了,长篇大论也说不清;可若说简单,也可以把它表述得十分简单——其实研究历史,那就是拨开障眼的迷雾,去发现历史。

如前所述,文物最具有本质性意义的价值,就在于它能够帮助人们认识历史的真相。在中国古代历史的研究中,传世文献的系统记载,是学者们观察历史、认识历史最好的凭借。依据这样的凭借,把握历史发展的基本脉络,才能更好地发现一件件文物所蕴含的历史讯息。端方就是因为没有能够很好地凭借传世文献的记载理清那一时期的历史脉动,所以才没能识破这方《唐故赵氏夫人墓志铭》显露出来的那个戏剧性十足的“故事”。

这方《唐故赵氏夫人墓志铭》,不仅端方在所著《匋斋藏石记》中做过著录和解说,而且还很早就有一些拓本在世间流传。民国三十年(1941)开明书店印行的《国立北平图书馆藏碑目·墓志类》,翌年印行的罗振玉著《墓志征存目录》,就都著录有这方墓志。1956年,这块志石,被中华人民共和国国家文物局“拨交”给北京大学收藏,后来不知什么时候,又被“上缴”到故宫博物院(大概是在上世纪50年代末或60年代)。

可是,不管是当年颇负学术盛名的北平图书馆,还是被现今众多学者誉称为“罗王之学”开宗立派大师之一的罗振玉先生,以至北京大学,以至故宫博物院,这些首屈一指的国家级学术机构,始终没有人再对“永新”这个年号多予关注。

那么,他们都怎么处理“永新”二字呢?著录古人墓志,大多是按照墓主人下葬的时间,依次排列。让我们再来看一遍《唐故赵氏夫人墓志铭》中“以元和十五年少帝即位,二月五日改号为永新元年,以其年岁在戊戌二月十二日归窆于长安县昆明乡魏村先妣段夫人茔”云云这段记述,依照文意,其安葬入土的时间,显然是在永新元年二月十二日。《国立北平图书馆藏碑目·墓志类》和罗振玉著《墓志征存目录》都把这方墓志的时间,标记为元和十五年二月十二日。

1992年,国家文物局古文献研究室出版《唐代墓志汇编》一书(周绍良主编,赵超副主编),在明确“依照志主落葬日期先后为序进行排列,并以年号为界各自编号”的学术原则下,先在书前印行了一份《唐代墓志汇编目录年号检索》表,却对夹在“元和”与“长庆”之间的这个“永新”年号没有提及。

这方志石的藏家故宫博物院,2010年编集出版《故宫博物院藏历代墓志汇编》,同样也是把这方志石著录在“元和十五年二月十二日”这个时日之下。其实就在《唐代墓志汇编》出版那年稍早一些时候,黄永年先生在《中华文史论丛》总第四十九辑上发表《唐元和后期党争与宪宗之死》一文(后来被先生编入文集《文史探微》),已从穆宗抢班上位和宪宗被害惨死的历史背景出发,揭示了唐穆宗“永新”改元的真相。这个历史“故事”的梗概,大致如下。

唐宪宗一口气创造了20个儿子,这数目显然有点儿太大,因为并不是每一个皇子都能成为皇太子。在这种情况下,怎样安排继位的人选,就成了一个很麻烦的问题。选择太子的原则,按照自古以来的老规矩,可以“立嫡”,可以“立长”。嫡,是指正宫皇后生下的皇子;长,则是那个出生最早、同时也年龄最大的皇子。后来实际继位的唐穆宗李恒,虽然是郭皇后的嫡子,但在他上面还有李宁和李恽两位哥哥,按排行,他只是个小三儿。

唐宪宗最初的选择,是“立长”不“立嫡”,把老大李宁立为太子。原因,是正宫郭皇后为中兴元勋郭子仪的孙女,家世过于显赫,若把李恒立为太子,很容易致使郭后干权预政。不过长子李宁的命却不够好,元和六年十二月,才19岁,就死掉了,谥称惠昭太子。

惠昭太子去世之后,围绕着新太子的册立,宫廷内外相关的官员,分成了两伙:一伙人拥立宪宗次子李恽,包括大宦官左神策中尉吐突承璀和宰相李吉甫等;另一伙人拥立三子李恒,包括宰相李绛和翰林学士崔群等人。唐宪宗本人的立场,本来是站在前一伙人一边,可后来却因综合衡量各方面力量,稳妥起见,在元和七年七月,确立以李恒作为皇帝这一职位的接班人选。

不过唐宪宗在内心里仍然很不喜欢李恒,这也就潜存着废黜他这个不受待见的太子的危险。元和十三年,与吐突承璀立场一致的皇甫鏄出任宰相,两人内外呼应,控制了朝政。元和十四年十二月十一日,在元和十二年时已擢至相位的崔群,突然失势被贬,离开京师,外任湖南观察使。

这无异于对太子李恒及其党羽敲响了警钟:唐宪宗是在剪除他的羽翼。没了羽翼,怎么还能有“飞龙在天”那一天?古语云:“当断不断,反受其乱。”这当口,就看谁更心狠手辣,从而动作也更为果断迅捷了。于是我们看到,在45天之后的元和十五年正月二十七日,皇太子李恒及乃母郭皇后,指令同吐突承璀对立的宦官陈弘志、王守澄等干净利索地杀掉了在位的老皇帝宪宗,当然还有李恒的死对头二哥澧王李恽和积极拥立他的大宦官吐突承璀。

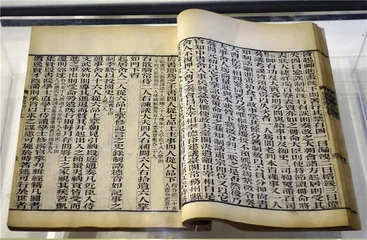

古籍《旧唐书》,浙江书局同治十一年刻本,中国书院博物馆藏。今天的学者之所以能够识破这方《唐故赵氏夫人墓志铭》的故事,是因为凭借传世文献的记载理清了那一时期的历史脉动(刘朔 摄/FOTOE供图)

古籍《旧唐书》,浙江书局同治十一年刻本,中国书院博物馆藏。今天的学者之所以能够识破这方《唐故赵氏夫人墓志铭》的故事,是因为凭借传世文献的记载理清了那一时期的历史脉动(刘朔 摄/FOTOE供图)

这样,在元和十五年闰正月初三,26岁的皇太子李恒就举行典礼,正式继位,成了大唐王朝新任的皇帝了(《旧唐书》卷十六《穆宗纪》),这就是《唐故赵氏夫人墓志铭》所称的“少帝”,也就是史家所说的穆宗。由于其登基御极靠的是血腥的政变,自然不会像顺序上位那么从容自然。紧接着,整整一个月时间,唐穆宗都在手忙脚乱地处理各项善后事宜。直到二月初,才把种种关键事项大体打点停当。——以上这些,都是黄永年先生根据《旧唐书》《新唐书》等传世文献解析出来的情况。

接下来,唐穆宗便在二月五日这一天,登上长安城大明宫南面正中的大门,也就是丹凤门的门楼,宣布“改号为永新元年”,也就是以这“永新”二字作为自己的新年号。——那么,黄永年先生是怎么知道这一情况的?当然首先不是通过这方《唐故赵氏夫人墓志铭》,因为这方墓志的记载,还是一项有待证实的问题。

黄永年先生是从当时的“通例”出发来分析相关史事,而这个所谓“通例”,就是“唐代改元初期多下诏,武太后以后多用赦文”。根据《旧唐书》的记载,二月五日在丹凤门城楼上,唐穆宗是宣布了“大赦天下”的(《旧唐书》卷十六《穆宗纪》),而在今天我们能够看到的这次大赦的赦文里,就清楚写有“自元和十五年二月五日昧爽已前,大辟罪已下,罪无轻重咸赦除之”这样的话(宋宋敏求《唐大诏令集》卷二《穆宗即位赦》)。这样,两相印证,唐穆宗不是在二月五日这一天宣布了改行新元又会是什么?

唐穆宗这么急着要在即位的当年就改行新元,是因为在政变之初局势还不够稳定。由于年号纪年制度从汉武帝创立时起,就是用以体现神授的天命,故可以通过颁行新的年号来展示除旧布新、与民更始的意向,体现穆宗上位乃是天命所归。可是如前所述,新君在即位的翌年改元,本来是世人公认的常规做法,事实上往往也是逆取得位者才会采用这种当年改元的做法。这样便欲盖弥彰,反而更容易引起世人对帝位交替的合法性产生怀疑,不如等到第二年再改新元更为稳妥。

于是,这个“永新”年号没用几天便又被停掉了。一顺手,朝臣们把二月五日那一改元赦文里行用新年号的语句也抹掉了,其他文字记述中凡有“永新”年号者也一律窜易或是毁去。这样一来,后世在传世史籍中看到的唐穆宗的纪元,只剩下了第二年颁行的“长庆”这一个年号了。

这就是我要告诉大家的这一段隐存于清宫角落里的大唐秘史。听完这一段“故事”,我想,这方《唐故赵氏夫人墓志铭》的价值,大家也就清清楚楚了:迄今为止,它是唐穆宗改元“永新”这一史事留在人世间唯一的直接证据;假若没有这方墓志,人们甚至永远无法知晓这一史事的存在。尽管直到目前为止,它还是藏在深宫无人识,可也就像白居易在《长恨歌》里写的那样,天生丽质,本来就难掩亦难自弃,一旦有人动手扫除岁月的浮尘,呈现在人们眼前的情景,真的就是“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”;至少,同这一墓志相比,我想不到故宫里还有哪一方志石会比它更有历史价值和文物价值。

最后补充说明一下,这一年二月五日改用的“永新”这一年号,究竟持续使用了多长时间?从《唐故赵氏夫人墓志铭》记述的情况来看,到二月十二日赵氏夫人下葬时显然还没废止。检周绍良先生主编的《唐代墓志汇编》,紧次该志之下的《大唐故儒林郎守陈州司兵参军郑府君墓志铭并序》,其载录的墓主卒日是“元和十五年二月廿一日”,葬日则为“其年岁次庚子四月壬申朔十九日庚寅”,由此可知至迟在这位郑府君下葬的四月十九日就已经改回为元和十五年了。从这一年二月五日,到四月十九日,“永新”这个年号,最长最长也就行用两个半月上下,实际可能比这还要短很多很多。

(辛德勇:北京大学历史学系教授,主要从事中国历史地理学、历史文献学研究,兼事中国地理学史、中国地图学史和中国古代政治史研究。代表著作包括《隋唐两京丛考》《海昏侯刘贺》《制造汉武帝》等)