《喜佛图》:如何发现和解读故宫中的宝藏和秘密?

作者:三联生活周刊 《究竟定——清宫藏密瑜伽修行宝典》

《究竟定——清宫藏密瑜伽修行宝典》

文/沈卫荣

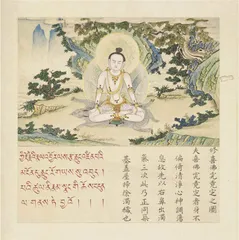

2006年秋,于故宫博物院从事藏传佛教艺术研究的罗文华先生慷慨地向我展示了一件故宫图书馆所藏的宝贝,它是由119幅图像组成的一部宫廷画册。这部画册图文并茂,每页之上半部绘有一幅瑜伽士修习瑜伽之肢体动作的示意图,图中的瑜伽士顶结发髻,上身袒露,下着短裙,全身佩戴六种饰品,或坐或立,或专注冥想,或示范各式形体动作,背景则为团云、水波、树木、石崖等。图像之下方则是以汉藏两种文字书写的解释性文字,对图示的每一种瑜伽动作及其所对治之病魔等功能所做的简要说明。汉藏两种文字的内容基本对应,但详略不完全一致。这119幅图像以护经板上下护住,护经板上裱有“万”“寿”字样的云龙团纹绫锦,标识它是清帝的御用之宝。

显然,这是一部曾是清朝皇帝御用的藏传密教修行仪轨,它当仅于宫廷中流传,而从未见之于民间,故绝对是一件十分难得的秘密宝藏。可是,若要专业地说清楚这件宫廷秘宝的意义和价值,即使是对于一位藏传佛教研究的专家而言,却也并不是一件很容易的事情。若要雄辩地说明白这部秘典何以是一件稀世珍宝,我们至少要说清楚它是藏传佛教哪个教派、哪位上师所传的哪门密法?修这样的密乘瑜伽能让瑜伽行者(皇上)成就何等样的事业和功德?作为一部宗教和艺术价值都很高的仪轨、画册,它又出自哪个时代的哪位上师和画师之手?感谢罗文华先生的隆情高谊,让我有此殊胜之缘分,比广大读者更早眸见、欣赏了这件稀世宝贝。可遗憾的是,当时我对藏传密教瑜伽修习仪轨的了解亦还相当浅薄,虽惊其为天书,却未能得窥其究竟,无法准确回答上述任何问题,故只能望图兴叹。

大概是因为这部画卷中多处出现了“喜佛”字样,所以,罗文华最初将它命名为《喜佛图》。所谓“喜佛”,亦称“欢喜佛”,指的是藏传密教无上瑜伽部的一种以佛父母双身合抱为标志性特征的特殊密乘本尊像,亦即是喜金刚、胜乐等密乘本尊佛与其明母(明妃)合抱的双身像。这类“欢喜佛”像当始见于元朝宫廷内,而多见于明代宫廷之中,甚至亦曾是明代江南古董市场上的抢手货,这凸显藏传佛教曾于明代中国广泛流传的历史事实。可是,也正因为“欢喜佛”的流行,外人历来对藏传佛教有不少的误解,人们习惯于把它与据称在元朝蒙古宫廷中曾经流传过的所谓“秘密大喜乐禅定”和“演揲儿法”等联系起来,认为“欢喜佛”的流行即是藏传密教中所有的“双修法”的流行,于是,把藏传佛教简单地巫化为一种淫戏和房中术,把元末宫廷中流传的藏传密教修习仪轨妖魔化为一种导致大元王朝不足百年而骤亡的妖术。

幸运的是,在这部被定名为《喜佛图》的藏传密教瑜伽修习仪轨中,并没有真的出现很多佛父佛母双身合抱的喜佛图像,更没有与密教双修相关的图像。仔细观察这些图像及其文字说明,不难看出所谓“喜佛”指的是藏传密教无上瑜伽部母续之本尊“喜金刚佛”,这部《喜佛图》的内容是与喜金刚相关的瑜伽修习法。2009年,罗文华和法国国家科学研究中心(CNRS)的王薇(Fransoise Wang)博士合作出版了经他们整理的《喜佛图》画册,并将它定名为《究竟定——清宫藏密瑜伽修行宝典》。他们正确地将这部清宫藏传密教修习宝典的主要内容确定为藏传佛教萨迦派上师所传的《喜金刚三十二妙用定》,亦即修习喜金刚本尊瑜伽之三十二种幻轮的修法。这部《喜佛图》的编集者将这套原本只有三十二式的喜金刚幻轮修法,按顺行、逆行和混行三种不同的顺序,改变成了一套共九十六式的喜金刚修法。

这个发现看似平常,却圆满地解决了这部清代宫廷所传秘宝的来历问题。它是至少自元代开始就已经在蒙古宫廷中传播的一种藏传密教修法。萨迦派上师自西夏以来就曾在中原和西域积极地传播藏传密教,入元以后,他们更得到了蒙古大汗们的信任,乃至最终成为元朝世袭的帝师。元朝首任帝师八思巴上师是萨迦的第五世祖师,他曾三次给元世祖忽必烈汗及其皇后等皇室成员授以喜金刚秘密灌顶,并因此得到了忽必烈汗的信任和重用。萨迦派所传的根本法被称为道果法,后者即以《喜金刚本续》为其根本所依,所以,元朝蒙古皇帝曾直接从萨迦派喇嘛那里广泛地接受了萨迦派所传的喜金刚道果修法,这是一个毋庸置疑的事实。我们发现,与见于这部《喜佛图》中的《喜金刚三十二妙用定》的内容最为接近的藏文原本就是萨迦三世祖葛剌思巴监藏所造的一部同名仪轨,而八思巴帝师于蒙古宫廷中传授道果法时所依据的法本则经常就是其三世祖师的作品,这充分说明这部现藏于故宫的清代藏传佛教秘密宝典极可能与八思巴等萨迦派上师于元朝蒙古宫廷中所传的藏传密教仪轨有明显的渊源关系。

《究竟定——清宫藏密瑜伽修行宝典》中的画作

《究竟定——清宫藏密瑜伽修行宝典》中的画作

在罗文华、王薇二人之前期研究的基础上,我们对这部《喜佛图》的成书背景及其传播历史做了一些更进一步的考察,除了确定它所传的“喜金刚三十二妙用定”早在西夏和蒙元时代就已经在西域和中原广泛传播之外,我们还发现《喜佛图》的译文风格与明初著名译师莎南屹啰的文字风格非常接近,故认为其文字部分很可能最初亦是在明初宫廷内编译而成的,当它后来流传至清代宫室中后,又有人在清乾隆皇帝在位时于宫廷中,将其内容结合实修经验,重新写绘而成一个新的图文并茂的画册。这一过程说明元、明、清三代宫廷中所传的藏传密教仪轨有其明显的连贯性,虽然元、明、清三代之统治者分属蒙、汉、满三个不同的民族,但在共同信仰藏传密教这一点上,他们并无明显的不同,藏传佛教于元、明、清三代于宫廷的宗教生活中都明显地占主导地位。

还有,当我们再进一步仔细地研究《喜佛图》,即《喜金刚三十二妙用定》的内容时,我们又发现这部瑜伽修习仪轨虽曰“喜佛”,看起来却与“欢喜佛”或曰“双修”的修法没有任何明显的关联。它是一套以调练气息、清净心神、谛观脉轮、整身治病的瑜伽修法。更确切地说,它是一套“幻轮”(’khrul’khor)瑜伽修法,其主要功能是帮助瑜伽行者打开体内各处脉结,维持脉管中气息的畅通,以消除身体中的各种疾病。事实上,属于萨迦派道果法的这种“幻轮”修法,早在西夏时代就已经在藏外有了广泛的传播,我们在西夏时代所传的汉译藏传密教文本中就曾见到过一个题为《道果机轮》的文本,说的无疑就是这套“幻轮”修法。“幻轮”这个名词实在难解,更不易翻译,故自西夏至元、明时代,出现了五花八门的翻译法,如“机轮”“乱轮”“错轮”等等,都让人有点摸不着头脑,所以,元代文献中亦有将它按意义翻译成“调身仪”或者“整身仪”的。我们在源于西夏、元、明三代的汉译藏传密教文献中已经见到了很多与“幻轮”修法相关的文本,充分证明它确实是于中原流传较广的一种藏传密教瑜伽修习仪轨。

或值得一提的是,这部《喜佛图》所图示的“喜金刚三十二妙用定”,亦就是曾出现于元朝宫廷中的、长期被人误解和色情化了的“演揲儿法”。与“幻轮”瑜伽相应的梵文名称Yantra Yoga,而Yantra(机轮)一词于蒙古时代先被曾作通事以帮助蒙古汗王与西番上师沟通的畏兀儿译师们读作Yantir,然后再于汉语中被讹传为“演揲儿”。其实,元朝所传的“演揲儿法”指的都应当就是“道果机轮”或者“整身仪”类的修法,它并不必然与“双修法”相关。所以,自西夏至清代的皇帝们所修的“演揲儿法”或都与《喜佛图》中的“喜金刚三十二妙用定”相关,而与“大喜乐”和“双修法”无关。至少,乾隆皇帝所修的“演揲儿法”应该就是这部《喜佛图》中的“喜金刚三十二妙用定”,它确实就是一套整身治病、强健身体的瑜伽修习,与“双修法”无关。

于今日之世界,“幻轮”修法不但于西方藏传佛教信徒中广为流传,而且亦被当代藏族学者称为藏族传统体育的修习宝典。可是,我们不应忽视的一个事实是,“幻轮”修法与藏传密教所传最著名的瑜伽修法——《那若六法》中的“拙火定”修法有很深的关联,甚至可以说“幻轮”修法从根本上说就是一种“拙火定”的修法。“拙火定”修法的一个重要部分被称为“身之幻轮”,它指的就是以“幻轮”修法为主的“整身仪”。“拙火定”是那若六法的根本,其修法十分复杂。它既可以是瑜伽行者以观想或者肢体瑜伽来调习气、脉、明点,亦可以是行者借助行手印来修习,以生起拙火和大乐,最终达到乐空无二的成佛境界。于后一种必须借助行手印的拙火定修法中,“幻轮”修法可以是欲乐定修法的一个组成部分,它确实与“双修法”有一定的关联。

综上所述,我们可以明确地说清楚今藏于故宫图书馆的这部藏传密教仪轨由西夏历经元、明,而传入清朝宫廷的历史过程,它确实是一部十分难得的藏传密教宝藏。它的发现为我们揭开了藏传佛教于元、明、清三代宫廷中广泛传播,并主导了其宗教生活的历史真相,“喜佛”、“幻轮”和“演揲儿”原来说的是同一种密教修法,虽然它或可以与“欲乐定”相关,但主要是一种以调习气、脉、轮、明点以治病强身的瑜伽修法,它不应该被认为是导致元朝急速败亡的祸殃。

(沈卫荣:德国波恩大学中亚语文学博士,清华大学人文与社会科学高等研究所、清华大学中文系教授,研究领域包括西域语文、历史,特别是西藏历史、藏传佛教和汉藏佛学的比较研究。代表著作有《寻找香格里拉》《回归语文学》《大元史与新清史》等)