航天员的“第二层皮肤”

作者: 刘进军 刘盈袖

在航天领域,航天服的设计一直备受关注。2024年9月,美国的SpaceX公司推出的新一代舱外航天服引起了广泛关注,其显著特点是外观更为“瘦身”。这一设计不仅令人耳目一新,更在视觉上带来了全新的感受。

这款航天服外观简洁,线条流畅,版型紧凑,贴合身体,轻巧耐用。在颜色上采用整体白色设计,搭配黑灰色线条,看上去更具科技感,也更酷帅,更炫亮,更实用。

这款航天服用高科技材料制作,让航天员行动更为灵活。白色部分用聚四氟乙烯(特氟龙)的强化玻璃纤维制成,具有耐火、耐高温,抗酸、抗碱的优势。聚四氟乙烯是一种理想的防污不粘涂层,即使泼一盆脏水上去,也不会留下丝毫污迹。黑灰色部分用芳香族聚酰胺纤维制成,具有高弹性、柔韧性好的特性。

头盔大部分是3D打印定制而成的。盔内安装了避光罩开关、通风降温系统、通信系统、耳机话筒等部件。手套可显示数据,也可触屏操控飞船,同时还具有防火、防电的功能。宇航靴具备防火、防电、防滑功能。

每套航天服都是为航天员量身定制的,各种组件都设计成一体化连接,以避免各部件在零重力环境中乱飞。航天员的外挂装备,比如生命维持系统(包括空气和动力连接)、电气供应等外部接口,都集中在右腿部位一个隐藏式的面板里。

航天服的分类与功能

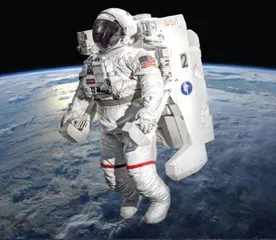

太空环境极度恶劣,主要具有高真空、超低温和强辐射三大特性。航天员必须穿着保护生命的航天服。航天服,被誉为“太空盔甲”,它能保护航天员在太空中执行任务时免受真空、低温、宇宙射线等危险因素的侵害,为航天员提供氧气,排出二氧化碳。航天服一般由压力服、头盔、手套和靴子等组成。

早在20世纪30年代, 美国人发明、设计、完成了第一套完整的航天服,适合执行轨道飞行任务的航天员穿着。1961年,世界上第一个穿着“SK-1”航天服的苏联航天员尤里·加加林飞上了太空。

根据用途和功能,航天服可分为舱内航天服和舱外航天服两类。舱内航天服是航天员在载人飞船、空间站等航天器内部穿戴的服装,通常由头盔、外罩、气密限制层、通风供氧结构、保暖层、内衣、手套和航天靴等组成。舱外航天服是航天员在舱外活动穿戴的服装,比舱内航天服更复杂、更笨重、更高科技。

航天服必须具备一些功能,以保障航天员生命安全和保证航天任务的顺利完成。通常而言,航天服必须具备以下功能。

一是提供稳定的压力。在高真空、低压力的空间环境下,人体无法自主呼吸,也无法维持正常的血液循环和代谢过程。环境压力的迅速变化容易导致体内含气体空腔的器官发生机械损伤。随着压力的降低,体内惰性气体析出,容易引发减压病,同时,由于氧分压降低,机体缺氧的各类症状随即出现。在极端低压环境下,还将造成体液沸腾等严重后果。因此,航天服必须具备足够的压力防护能力,为航天员建立一个稳定的密闭承压环境。

二是保证空气流动。因为航天服具有既不透空气又不透水汽的全面防护性能,所以必须把人体不断排出的热量和水汽排出航天服。当航天员戴上头盔或关闭外罩处于密闭状态时,航天服还必须供给氧气并排出废气,以确保航天员呼吸新鲜空气。所有这些要求,均须通过服装通风结构来完成。

三是提供辐射防护。太空中存在大量的宇宙辐射,航天服的材料可以有效地减少辐射对航天员的影响,降低辐射伤害的风险。

四是调节温度。在太空中,温度变化极大,阳光直射的地方可以达到几百摄氏度,而阴影处则会降到零下一百多摄氏度。航天服内置的温控系统可以保证航天员在适宜的温度范围内活动。

五是保持通信系统畅通。航天服要与航天器及各类通信设备连接,须随时保持通信系统畅通。

六是收集废物。航天服具有收集和处理固体和液体废物的功能。

舱外航天服是航天员进行舱外活动时的“保护神”,也是一个微型的航天器。除了具有舱内航天服所有的功能外,舱外航天服还增加了防辐射、隔热、防微陨石、防紫外线等功能,在服装内增加了液冷系统(液冷服),以保持人体的热平衡,并配有背包式生命保障系统,以确保航天员在太空中的安全和健康。

舱外航天服主要由外套、气密限制层、液冷通风服、头盔、手套、靴子和背包装置等组成。它的结构特点是:采用硬质的上躯干,上面装有双臂和生命保障系统组件,头盔与上躯干为一整体,不会跟随航天员头部运动。舱外航天服的设计考虑了航天员执行任务时所需的灵活性,通过仿生结构和气密轴承的使用,使得关节活动更加自如。外套是由多层防护材料组成的真空隔热屏蔽层,具有防辐射、隔热、防火、防微陨石的功能。

阿波罗航天服,是美国航天史上具有划时代意义的航天服。阿波罗航天服重约82千克,包括内层、液体冷却层、通风层、压力层、约束层、铝绝缘层和白色热微流星体层等11层,兼具提供氧气、流通空气、保持气压、过滤二氧化碳和冷却功能,足够让登月航天员进行长达7小时的月球漫步。

根据结构分类,航天服可分为软式航天服、硬式航天服和软硬混合式航天服。

软式航天服主要是由普通织物制成的服装。软式航天服也有坚硬的部分,有的甚至安装坚硬的关节轴承。软式航天服适合航天员在载人飞船、空间站和航天飞机内活动时穿着。

硬式航天服具有坚硬的外壳,通常由金属或复合材料制成,全身没有任何织物缝。硬式航天服的关节连接处使用滚珠轴承,以及呈圆形、能转动和可伸缩的弯管头,这样可以扩大手臂和大腿的运动范围。关节内保持恒定的空气和压力。

硬式航天服包括一套贴身穿着的液冷服,其样式类似连体内衣。液冷服由衣面和冷却管路系统组成。衣面多用针织物制作,管路一般用内径为1.5~3.6毫米的聚氯乙烯软管组成。通过小型电动泵使冷却介质在循环回路中流动。冷却介质流经体表管路后温度升高,通过蒸发制冷装置降温,这样往复循环构成制冷回路。液冷服常用的冷却介质是乙二醇水溶液,它的降温效率高。头盔由高强度的聚碳酸酯制成,通过压力密封项圈和航天服连接。当航天员在舱外活动时,还需在头盔外加盖面罩,以阻隔伤害视力的紫外线,同时让头面部保持舒适的温度。

软硬混合式航天服具有坚硬的外壳部件和结构件,主要包括头盔、密封腰、关节轴承和后方进出舱口。软硬混合式航天服主要增加一个背包式太空飞行器,用于太空行走。硬式航天服和软硬混合式航天服都用于舱外活动。但软硬混合式航天服比硬式航天服更为轻便和灵活。

我国航天服的发展历程

我国的航天服从“曙光”舱内外航天服到登月服,迄今已经发展到了第四代。随着我国载人航天事业的蓬勃发展,舱内航天服护送了35人次安全进出太空;自主研制的我国第一代、第二代“飞天”舱外航天服,目前已支持17名航天员、33人次成功执行17次出舱活动,有力保障了我国空间站的建造和高效运行。

“曙光”航天服是我国第一代舱内外航天服。1967年,我国制订了“714”载人航天计划,计划在1973年发射一艘无人飞船,1974年发射首艘载人飞船,也就是后来的“曙光一号”。而作为“曙光一号”的配套工程,国产第一代航天服也正式开始研制。“曙光”航天服的质量约为10千克,外观颜色呈橘黄色,它由高电阻多层聚酯织物制成。

“飞天”舱内航天服最初是杨利伟在执行“神舟五号”任务时穿着的。这是我国第一次载人航天飞行。“飞天”舱内航天服的外观很像俄罗斯的“猎鹰”航天服。后来“神舟六号”航天员乘组身着的“飞天”航天服在细节上与之前的航天服有所不同,主要表现为材质更为轻便。

“波音蓝”航天服

“飞天”舱外航天服是我国自主开发和制造的新一代舱外航天服,最初是为航天员执行太空行走任务设计的。“飞天”舱外航天服每套总重120千克,造价约3000万元人民币,可靠系数0.997,可在太空环境下工作4小时,具有环境控制与生命保障及舱外通信功能,各项技术指标完全满足“神舟七号”飞行任务需要。自2007年7月以来,我国航天员们一直穿着“飞天”舱外航天服进行舱外训练。

我国计划在2030年前实现载人登陆月球。2024年9月,我国一款命名为“望宇”的登月服外观首次公开亮相,展示了我国载人月球探测任务的阶段性成果,也标志着我国航天服技术已进入新的发展阶段。“望宇”登月服具有轻量化、小型化、高安全、高可靠、高科技等特点,真正做到了“天衣无缝”。

“望宇”登月服充满中国特色和科技感,主体散发出科技感十足的金属光泽,上下肢红色装饰带增强了视觉上的力量感和精美效果。上肢装饰带设计成优雅飘逸的“飞天”飘带造型,下肢装饰带设计成火箭升空尾焰造型。此外,“望宇”登月服借鉴了传统铠甲的形态,硬朗刚毅,洋溢着庄严气魄和非凡勇气,传递中华民族开拓进取、勇毅前行的意志精神。

我国登月服将在高真空、超低温、强辐射,以及六分之一重力的月球上闪亮登场,且让我们拭目以待!

未来航天服展望

目前,美国宇航局正在研发下一代航天服,为未来重返月球、登陆小行星和登陆火星做准备。

最新设计的航天服结合了软硬材料,其中硬体部分采用铝合金和不锈钢材料,而软体部分则用聚氨酯涂层的纺织材料制成。同时,新式航天服还采用了类似俄罗斯“海鹰”航天服的背入式设计。新式航天服比目前正在使用的软硬混合式航天服更为轻便,也更具灵活性,甚至还可以提供和地球大气成分相似的空气,而不是低压纯氧或氮氧混合气体。这样航天员就不必在穿上航天服后,再进行调整和适应空气压力了。

此外,美国宇航局还在研制一款采用钛金属材质的航天服,质量只有目前航天服的一半。这两款航天服一直都在不断的设计和改进中。

我国的航天人正准备飞向更遥远的星空,完成登陆月球和火星、建设月球基地和火星基地、探测小行星等伟大的壮举。为了美好的未来,我国的航天专家设计了多款月球航天服、火星航天服和小行星航天服等。

这些新式航天服的用途与功能不仅与各个星球的大小、质量、重力、位置、飞行高度、飞行角度和飞行速度等因素密切相关,而且还与太阳、行星、卫星等之间的轨道、距离、引力等密切相关,因此设计和制作各不相同。新式航天服的材质主要采用气凝胶材料、尼龙氨纶材料和聚氨酯泡沫材料,使其兼具美观、轻便和实用的优势。