太空行走

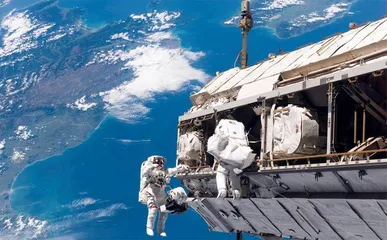

作者: 刘进军 朱兴华航天员到太空执行任务,其中一项重要的工作就是舱外活动。舱外活动,常被人们冠以艺术化的名字——“太空行走”或“太空漫步”。太空行走是载人航天的一项关键技术,是载人航天工程在轨道上安装大型设备、进行科学实验、施放卫星、检查和维修航天器的重要手段。太空行走通常可分为航天器内太空行走、航天器外太空行走,以及在其他天体上的太空行走。

太空行走,需要航天员克服许多艰难险阻,如失重、失压、缺氧、巨大的温差、强烈的辐射和太空垃圾的袭击等。

当航天器位于地球阳光面,受到太阳照射时,温度高达约150℃;但在地球阴暗面,没有太阳照射时,温度大约低至-170℃。在太空行走中,航天员位于地球阳面时,身体向阳的一面温度高达150℃,而身体另一面的温度则低至-120℃;当航天员位于地球阴面时,体表温度更低。

系绳太空行走是早期的太空行走方式。在航天员的身上系上一根安全绳。这根安全绳好似婴儿的脐带,里面布满可以输送氧气、电源和通信信号的管道和线路。安全绳的另一端与航天器连接在一起,以防航天员不慎飘入茫茫太空中。航天员的系绳太空行走只限于几米的范围内,且只能拉着安全绳或航天器上的把手来回移动。

系绳太空行走特别碍事,不利于航天员的舱外活动。于是,一种背包式的太空飞行器(号称“太空快艇”)应运而生了,它允许航天员在太空行走时远离航天器。该飞行器配备有氧气瓶、水箱、呼吸机、空调器等设备。航天员可以自主改变飞行器的飞行时间、速度、方向和姿态。

那么,航天员进行太空行走的目的是什么呢?航天员肩负的任务很多。例如从航天器外部收取试验品、科研仪器等,组装和修理空间站,施放卫星等航天器,进行太空科学实验,等等。美国航天员曾多次出舱活动,执行维修国际空间站和抢救“哈勃”太空望远镜等任务。太空行走的重要意义是为人类长期在太空中工作与生活积累经验,为将来登陆月球、火星等外星球做好准备。

太空行走,需要胆略、勇气和智慧。迄今,各国航天员们已在太空中创造了无数的奇迹与传奇!

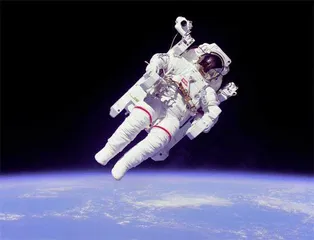

“人体地球卫星”

1984年2月7日,美国航天员布鲁斯·麦坎德利斯身背喷气推进背包——“太空快艇”,慢慢飘离“挑战者号”航天飞机。这是人类航天史上第一次不系绳太空行走。就天文学的意义而言,此时麦坎德利斯就是悬浮在漆黑太空中的一颗人体卫星,与地球同行。

如果此次太空行走失败,那么麦坎德利斯首先就会成为地球的一颗卫星,一周后成为“僵尸”,半年后进入大气层,在重力与速度的作用下躯体瞬间化为灰烬。

麦坎德利斯已将生死置之度外,只见他调整好飞行姿势,果断启动大气流开关,“太空快艇”喷出几股氮气,飞向前方。

太阳在左,月球在右,满天星斗,无数的星球分布在整个太空。淡蓝色的地球就在脚下,正缓慢地旋转着。 大气层显得很稀薄,泛出一点紫罗兰般淡淡的光泽,又像黑郁金香的迷离色彩,有一种梦幻般的意境。麦坎德利斯不禁赞叹道:“太美了!太壮观了!”

根据计划, “太空快艇”缓缓推动,麦坎德利斯渐行渐远。美国宇航局休斯顿飞控中心不断地呼叫:“情况怎么样?”麦坎德利斯也及时回应:“我感觉良好!太空行走很顺利,我继续前进!”麦坎德利斯继续往前飞行,一会儿向左转,一会儿向右转,动不动就来一个360度旋转。他一会儿快,一会儿慢,飞飞停停,渐渐飘远。直至飞出了97米。他创造了人类太空行走的最远距离。

麦坎德利斯在太空飞行了90分钟后,终于回到“挑战者号”航天飞机上。此时全世界都爆发出掌声和欢呼声。麦坎德利斯进行不系绳太空行走,已成为世界航天史上的重要事件。他不仅创造了人类航天史上第一次自由太空行走,而且坚定了人类探索太空的信心和决心。

与卫星“格斗”

普通人大多只知道卫星是搭载在火箭上发射升空的。但鲜为人知的是卫星也可以用航天飞机运载上天,然后在太空发射。航天史上,“哈勃”太空望远镜等几十颗大卫星都是先用航天飞机送上天后,再发射入轨的。

1984年2月3日凌晨,“挑战者号”航天飞机执行41-B飞行任务升空,这是航天飞机的第14次飞行,任务是发射两颗通信卫星。在航天飞机的货舱里面静静地躺着两颗卫星,其中一颗是美国西联公司的“西联星六号”卫星,另一颗为印度尼西亚电信公司的“帕拉帕B2号”卫星。航天员麦坎德利斯和斯图尔特齐心协力地将两颗卫星抬出航天飞机的货舱。接着,他俩松开双手,将卫星放飞,送入低地球转移轨道。两颗卫星的发动机相继点火,飞向36000千米高的静止轨道。这是世界上第一次由航天员在太空发射卫星。

几天后,美国宇航局休斯顿飞控中心报告:“西联星六号”和“帕拉帕B2号”卫星都发生了固体发动机故障,未能进入36000千米的静止轨道,搁浅在970千米的一个无用的低轨道,而且每天都在降低轨道高度。情况越来越危急。

这两颗通信卫星的价值都达上亿美元,还有回收、修复和使用的可能性。美国宇航局愿意派出航天飞机,到太空中将这两颗卫星捕捉回来。一场拯救卫星的大戏由此拉开了帷幕。

1984年11月8日,美国“发现号”航天飞机从美国肯尼迪航天中心发射升空。根据美国宇航局休斯顿飞控中心的测算:经过9个月的太空飞行,两颗卫星的轨道高度已经从970千米降低到大约340千米。卫星的固体发动机虽然发生故障,但已经点火。“发现号”航天飞机及时升空,赶赴救援。航天员约瑟夫·艾伦和戴尔·加德纳执行捕捉卫星的任务。

虽然两位航天员都是第二次执行太空任务,但回收卫星还是平生第一次。艾伦和加德纳在美国约翰逊航天中心已经训练了几个月。航天专家为他们的此次太空任务设计了各种应急方案,并进行了各种演练。但真的到了执行任务的时候,他们心里还是有些发虚。

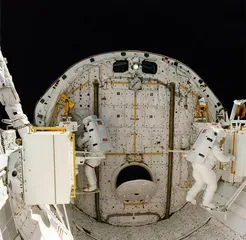

飞行员大卫驾驶着“发现号”航天飞机围绕轨道飞行,慢慢靠近“帕拉帕B2号”卫星,直至“发现号”航天飞机与卫星的距离只有9米,遂与之并排飞行。

“发现号”航天飞机上的智能机械臂伸出“大手”,准备抓回卫星。机械臂,被称为“远程操纵系统”(RMS),长约15米,质量为815千克,最大直径为38厘米,拥有6个自由度。它的6个关节相当于人类的手指、手臂与肩膀的关节,能抓取、起吊、施放、回收最大质量为58.5吨的航天器。它安装在航天飞机的机舱旁,能移动伸缩,号称“航天飞机的重武器”。

1984年11月12日,航天员艾伦身背喷气推进背包跃入太空,飘向卫星。 艾伦用特制的塞子,小心翼翼地将卫星发动机的喷嘴堵住。但艾伦费了九牛二虎之力也无法将卫星拉回到航天飞机上的机械臂附近。

在失重的太空,这完全是质量的较量,而不是力量的博弈。“帕拉帕B2号”卫星的质量将近1.4吨,而艾伦的体重只有70千克。于是,艾伦气喘吁吁地报告:“我拉不动它。我被它拉着往前跑。现在,它又翻筋斗了。”在340多千米的轨道高度,艾伦深陷太空中,根本没有着力点,有力也无处使。这时,卫星似乎开始偏离轨道,远离航天飞机。这下艾伦急了,心想:“如果卫星偏离飞行方向,那么自己也会消失在茫茫太空中。”艾伦只能与卫星“摔跤”,试图用意志力战胜质量。

经过2小时的搏斗,艾伦在加德纳的帮助下,终于使卫星束手就擒,被回收到航天飞机上。此次,航天员艾伦完成太空行走6小时的壮举,被誉为世界上第一位“与卫星格斗的勇士”。

接下来,第二场“卫星格斗赛”又开始了。1984年11月14日,航天员加德纳背上喷气推进背包,站在航天飞机的机舱边,就像站在军舰上跳水一样一跃而起飘向“西联星六号”卫星,姿势优美。

加德纳牢牢抓住卫星,却被卫星自转的惯性旋转得天昏地暗。但加德纳毕竟是海军出身,在太空中飘浮如同在大海里游泳。他使出吃奶的劲儿连拖带拽,一个人拼命将卫星拉到机械臂旁。在艾伦的帮助下,第二场“卫星格斗赛”历时5小时42分结束,加德纳获胜!

正当美国宇航局休斯顿飞控中心的工作人员欢呼雀跃之时,突然有人发现加德纳的手上多了一张印着“FOR SALE”的纸牌。大家都惊呆了:“天哪!这家伙竟在天上做起了卫星广告。”于是,人类航天史上的第一个太空广告诞生了!

1984年11月16日,美国“发现号”航天飞机载着航天员和两颗通信卫星,返回了卡纳维拉尔角空军基地。此次飞行历时7天23小时44分56秒,共计环绕地球127圈。而这段珍贵的航天员拯救卫星的影像资料,由美国约翰逊太空中心图书馆收藏。如今,它已成为各国航天员的“必读教科书”。

美国休斯公司将这两颗发生故障的通信卫星修缮一新。其中,“西联星六号”通信卫星转卖给位于我国香港的亚洲卫星公司,并重新命名为“亚洲一号”通信卫星。1990年4月7日,“亚洲一号”搭乘我国的长征三号运载火箭升空。而印度尼西亚电信公司的“帕拉帕B2号”通信卫星更名为“帕拉帕B2R号”。1990年4月13日,“帕拉帕B2R号”通信卫星在美国肯尼迪航天中心搭乘“德尔塔”运载火箭发射升空。