当彗星飞临地球

作者: 张唯诚

一颗彗星,在黎明或傍晚的天空中若隐若现——它正在飞临地球。这是2024年最壮观的天文景观:彗星C/2023 A3(Tsuchinshan-ATLAS)闪耀天穹。

彗星C/2023 A3由中国科学院紫金山天文台近地天体望远镜于2023年1月9日首次发现,南非阿特拉斯(ATLAS)观测计划于2023年2月22日报告其存在彗星特征。后经由美国帕洛玛天文台观测资料的回溯检测,进一步确认这是一颗已经开始活动的彗星(当彗星接近太阳时,挥发性物质升华,形成彗发和彗尾。有了这种彗星形态就是已经开始活动的彗星)。2023年3月1日,国际小行星中心发布新彗星C/2023 A3的确认公告。根据彗星命名系统的惯例,这颗彗星的名字包含了两个天文台的名称,被正式命名为C/2023 A3,即紫金山-阿特拉斯彗星。

彗星是一种冰冻的天体,通常拥有一个偏心率很高的椭圆轨道。在远离太阳时,它只是一个由冰、氨、甲烷等冰冻物质和一些固体尘埃组成的“脏雪球”。一旦它从太阳附近飞过,太阳的热量就会加热它的表面,其上的物质会挥发,冰核周围产生了朦胧的发状物,形成了彗发。太阳的光压和太阳风把这些物质推向远离太阳的地方,就形成长长的彗尾。

彗星的质量和密度都很小,通常拥有彗核、彗发和彗尾三个部分。彗尾通常有两条,即离子尾和尘埃尾。其中,离子尾是直且细的气体彗尾,而尘埃尾则略显弯曲和宽阔。

寻找彗星之家

由于彗星的奇特形态,每当它们飞临地球,人类便会兴奋、好奇,甚至产生恐惧的感受。

有些彗星只是太阳系的“过客”。换言之,自此一别,它们再也不会回来了。但另一些彗星却会周期性地出现。彗星这种周期性出现的奇特现象,首先是由英国天文学家埃德蒙多·哈雷发现的。哈雷于1656年出生于英国,20岁毕业于牛津大学。大学毕业后,他便远航到了位于南半球的圣赫勒拿岛,在那里专心研究天文学。

1682年,一颗彗星出现了。哈雷注意到,这颗彗星与另外两颗彗星(即1531年和1607年出现的彗星)的运行轨迹十分相似,由此他大胆推测这三次出现的是同一颗彗星。哈雷预言,这颗彗星还将于1759年再度出现。

时间到了1759年,那颗拖着长尾巴的彗星果然如期而至,人们对此惊讶不已。不过,哈雷并未看到这颗彗星再度出现在夜空中的情景,因为他已于1742年逝世了。人们根据哈雷的计算,预测这颗彗星又将于1835年和1910年归来,结果它果然如期归来了。这颗彗星后来被命名为“哈雷彗星”。

1910年,当哈雷彗星如期回归的时候,出生于荷兰的美籍天文学家杰拉德·柯伊伯才5岁。那时的人们对彗星的飞临感到既好奇又害怕。随着回归时刻的临近,人们的恐惧达到高潮。因为据预测,哈雷彗星的彗尾将会扫过地球,当时的许多人认为彗尾有毒,还认为它会把地球撞得粉碎。于是,有人戴上了防毒面具,甚至还有人服用所谓的防毒药丸。

终于,1910年5月19日这一天到来了,哈雷彗星长长的彗尾果然扫过了地球,但什么可怕的事都没有发生。

大学毕业几年后,柯伊伯去了美国潜心研究太阳系,他对彗星的行踪尤其好奇。他想,既然彗星会回归,那它们就会反复地接近太阳,每一次经过太阳都要挥发掉一些表面物质,寿命也会缩短一点。如此一来,假若太阳系中过去存在很多颗彗星,它们理应慢慢减少,终至消亡,但为什么至今人们还能不断发现新的彗星呢?

于是,柯伊伯提出了一个解释彗星来源的“猜想”。他认为,在海王星轨道之外存在一个彗星的发源地,大量冰状天体呈带状分布在那里,它们偶然会进入太阳系内侧,呈现彗星的形态而被人们发现。这就是所谓的“柯伊伯猜想”。

截至目前,大量的观测和研究表明,柯伊伯猜想的那个彗星聚集地是确实存在的。按照柯伊伯的说法,那里的天体是太阳系的“遗留物”,它们无法黏结成大行星,只好以大行星“原材料”的方式在太阳系黑暗的边缘游荡。

其实,柯伊伯猜想的那个彗星聚集地只是短周期彗星的聚集地。如今,我们知道,多数彗星会回归,但回归的周期有长有短。其中,回归周期长的彗星被称为“长周期彗星”,例如海尔-波普彗星的回归周期长达3000年。而回归周期短的彗星则被命名为“短周期彗星”,其周期只有几年,或者几十年。那么,长周期彗星又来自哪里呢?

1950年,荷兰的天文学家简·亨德里克·奥尔特对一些长周期彗星的原始轨道进行研究后认为,在冥王星轨道外面还存在着一个更加庞大的彗星聚集地,那里聚集着多达十万亿颗的彗星。这个彗星聚集地存在于太阳系的外围,就像球体云似的围绕着太阳系的最外层,其厚度是冥王星和太阳距离的千余倍。如果说,“柯伊伯带”是短周期彗星的聚集地,那么这个更加辽阔的地带就是长周期彗星的聚集地。这个长周期彗星的聚集地被称为“奥尔特云”。

飞临彗星

就这样,人类为了找到彗星的“家”花费了好几百年的时间,但问题解决了吗?不见得。不仅如此,人类对彗星的疑问和好奇反而越来越多、越来越强烈了。因为人们越来越觉得,彗星与地球的演变及地球生命的起源存在很大的关系。

生命离不开水,那么,地球上的水究竟从哪里来的?有人认为,大约40亿年前,地球遭受过大量彗星和小行星的撞击,那段时期被称为“后期重轰炸期”。一些科学家认为,正是在那个时候,地球从彗星那里得到了大量的水,一些有机分子也被彗星带到了地球上,地球才因此获得了生命诞生的条件。

1907年,瑞典化学家斯凡特·阿列纽斯提出了一种名为“宇宙胚种论”的观点。他认为宇宙中原本就存在微生物,它们像物种的孢子一样在恒星的光压和恒星风的推动下飘向遥远的地方,如果遇到了像地球这样的行星,那么它们就会在那里生存,生命就传播到了那里。

当时,许多人都赞同这个观点。他们认为,在太阳系形成的早期,彗星吸附了很多含碳的有机化合物,彗星的碰撞运动和内部含有的放射性同位素为有机化合物的化合反应提供了热能。这些热能可溶解原本冰冻的彗核,为有机化合物创造一个相对温暖的液态环境。于是,彗星的内部就能出现生命的“胚种”。40亿年前,这样的彗星冲进了原始地球的大气层,地球的“生命之树”从此发芽了。

然而,对彗星传播生命理论的支持者而言,存在一个困扰许久的问题:长久以来,人们在彗星物质中除了发现一些可供产生生命的有机化合物外,并未发现氨基酸。生命的物质基础是蛋白质,而氨基酸则是组成蛋白质的基本单位。如果没有在彗星物质中发现氨基酸,那么“宇宙胚种论”还值得相信吗?

1974年,一颗名为“维尔特二号”的彗星靠近地球。在飞越木星时,它被木星巨大的引力拉到了内太阳系,它的公转周期也从40年缩短到了6年。这为科学家研究彗星提供了条件。科学家因此发射了一个名为“星尘号”的彗星探测器,它飞越了“维尔特二号”彗星。

“星尘号”飞越“维尔特二号”彗星的目的是获取彗发中的彗星尘埃。2004年1月2日,“星尘号”在距“维尔特二号”彗星的彗核只有240千米的地方展开了它的尘埃采集器,然后从彗发中采集到了彗星的尘埃样本。

几年以后,即2009年8月,科学家宣布,他们在“星尘号”带回的彗星尘埃样本中首次发现了一种简单的氨基酸——甘氨酸。这一发现在一定程度上支持了地球生命产生于彗星的假说。虽然是简单的氨基酸,但它们的存在至少为生命的出现提供了可能,也为人们进一步研究彗星提供了新的思路。

与彗星“亲密接触”

当一颗彗星靠近太阳,便会上演一场精彩大秀。随着阳光渐渐照亮冰冻的星体,逐渐升高的温度使彗星表面的物质挥发并逃离彗星。这些被挥发的物质夹杂着气体与尘埃,在太阳光压和太阳风的作用下形成长达数万千米的彗尾,整个过程伴随着太阳热度的增加而愈演愈烈。

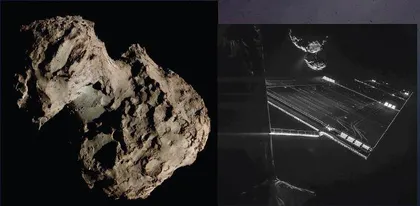

假若人们能够看到一颗彗星在接近太阳时的所有表现,那么,对彗星的了解就会非常全面。这也正是“罗塞塔号”彗星探测器想做的事。2004年3月2日,“罗塞塔号”被阿丽亚娜5型运载火箭送上太空,开始了它的逐星之旅。此行“罗塞塔号”上还搭载了“菲莱”彗星着陆器。2014年11月13日,“菲莱”实现了在丘留莫夫-格拉西缅科彗星(又叫“67P彗星”)上的软着陆。

与此同时,“罗塞塔号”作为轨道器,继续追随67P彗星一步步地接近太阳。

随着67P彗星越来越靠近太阳,它冰冻的表面物质开始挥发,从彗星上逃逸的气体与尘埃形成了长达数万千米的彗尾。而“罗塞塔号”也忠实地记录了这个过程,并用搭载在其上的仪器研究了彗星的物质构成,分析了彗星上的物理和化学变化。

与此同时,着陆67P彗星后的“菲莱”彗星着陆器,发现了可以形成糖类和氨基酸的分子。糖类和氨基酸是构成生命的基石。这一发现证明,这些最终转化成了地球生物体的有机化合物在太阳系的早期就已经存在了。

生命究竟是如何产生的?这是一个非常复杂的问题,人们还需要进行更多的研究。也许我们应该重视生命与彗星之间的联系。后续的研究终将破解彗星和生命之间的奥秘。

事实证明,彗星飞临地球常常成为人类探索、研究、思考宇宙和生命奥秘的契机。此次紫金山-阿特拉斯彗星接近地球,不仅为公众带来了“视觉盛宴”,而且也为科学家研究彗星提供了良机。紫金山-阿特拉斯彗星来自奥尔特云,它的运行周期长达6万多年。如果它没有解体,那么它将在6万年以后再度与地球重逢。只是不知那时的地球将会以怎样的面貌迎接它的到来。

“罗塞塔号”和丘留莫夫-格拉西缅科彗星的合影