耘田与灌溉:晨起耘禾露未晞,夜来灌溉月明时

作者: 覃泽华 张帆春水如镜,新苗葱茏,杂草们开始“伺机而动”。农夫们身着短袴,头戴斗笠,躬身于稻田中,拔除杂草。在暮春的阳光里,已经能感受到些许夏天日头的毒辣,但农夫们不敢怠慢,即使汗湿了衣衫,泥溅了裤脚,仍不歇息。

日影已斜,农夫们各司其职。有的四人一组脚蹬翻车济水,有的以一人之力使用桔槔取水。在多样化的灌溉方式和工具的辅助下,田间水稻长势旺盛,微风轻拂下的稻株似碧浪起伏。翻车有顶可遮阴,也为农夫们带去一丝清凉。大家一边劳作一边谈笑,展现了一幅和乐融融的乡村图景。

耕图二十一首·一耘

宋·楼璹

时雨既已降,良苗日怀新。去草如去恶,务令尽陈根。

泥蟠任犊鼻,膝行生浪纹。眷惟圣天子,傥亦思鸟耘。

耕图二十一首·二耘

宋·楼璹

解衣日炙背,戴笠汗濡首。敢辞冒炎蒸,但欲去莨莠。

壶浆与箪食,亭午来饷妇。要儿知稼穑,岂曰事携幼。

耕图二十一首·三耘

宋·楼璹

农田亦甚劬,三复事耘耔。经年苦艰食,喜见苗薿薿。

老农念一饱,对此出馋水。愿天均雨旸,满野如云委。

耕图二十一首·灌溉

宋·楼璹

揠苗鄙宋人,抱瓮惭蒙庄。何如衔尾鸦,倒流竭池塘。

杷稏舞翠浪,籧篨生昼凉。斜阳耿衰柳,笑歌闲女郎。

楼璹这四首诗分别描绘了不同阶段的农事活动及其背后的文化意义。《耕图二十一首·一耘》展现了雨水滋润后农民除草的场景,体现了农民的决心和诗人对农事艰辛的体察。《耕图二十一首·二耘》描写了农民在炎热天气下劳作的辛苦,以及妇女送饭、传承农事知识的情景,反映了劳动力的接续。《耕图二十一首·三耘》则表达了农民历经多次耘田的艰辛和他们对丰收的期盼。《耕图二十一首·灌溉》通过典故对比,强调了顺应自然规律的智慧。诗人在这几首诗中不仅生动地描绘了农事活动,还表现出了对农业文化传承的思考。

“箪食瓢饮”与“箪食壶浆”

《耕图二十一首·二耘》的诗画中,出现了妇人挑担送饭的情景。妇人挑着的是一种名为箪笥的农具,用竹子编制而成。当时,人们把盛放其中的食物称为“箪食”。

我们在很多著作中,都能看到箪笥的“身影”。《论语·雍也》云:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”《汉书·货殖传》云:“七十子之徒,(端木)赐最为饶,而颜渊箪食瓢饮,在于陋巷。”《晋书·安平献王孚》云:“汉末丧乱,与兄弟处危亡之中,箪食瓢饮,而披阅不倦。”后常以“箪食瓢饮”这一成语比喻安贫乐道。

在《孟子·梁惠王下》中有云:“以万乘之国伐万乘之国,箪食壶浆以迎王师,岂有他哉?避水火也。”《三国志·蜀书·诸葛亮传》云:“天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?”《东窗集·贺张枢密再除知院启》云:“自应壶浆箪食以迎王师,谁不下马投戈而拜。” “箪食壶浆”这一成语,后来经常出现在形容军队深得民心的语境中。

耘田需数次,灌溉须合理

1.把握农时

一耘通常于春季后期进行,即谷雨时节。谷雨节气过后,气温升高,雨量增多,空气中的湿度进一步增加,极适合谷类作物生长。《通纬·孝经援神契》中记载:“清明后十五日,斗指辰,为谷雨,三月中,言雨生百谷清净明洁也。”

二耘通常于夏季中期进行,即夏至时节。夏至时节,各类杂草和农作物一样长势迅猛,不仅会与农作物“抢夺”水、肥料、阳光等供给生长的资源,而且是多种病菌和害虫的寄主,因此有农谚说:“夏至不锄根边草,如同养下毒蛇咬。”抓紧中耕锄地是夏至时节极重要的增产措施之一。

三耘通常于夏季后期进行,即大暑时节。大暑节气通常位于三伏天里的中伏前后,是一年中最热的时候。在此期间,阳光猛烈,高温,潮湿多雨,但十分有利于农作物生长,也是农作物生长发育最快的时期,故而要在植株根部堆土,以防止植株倒伏并促进田间根系肥水保持。

灌溉也是十分重要的环节。水稻从播种后,土壤湿度适宜时就要开始灌溉。但灌溉也有时间讲究,在《耕图二十一首·灌溉》中,诗人特别提到“斜阳耿衰柳”,强调了灌溉应在傍晚时分,以避免植株发生过度蒸腾。

2.巧用农具

耘田的方式有手耘、足耘两种。雍正为耘田图配诗写道:“理苗疏是法,非种去宜勤。”指出要勤除杂草。

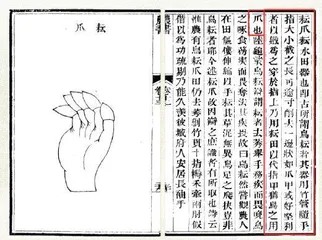

手耘须用“耘爪”。《王祯农书》有言:“耘爪,耘水田器也,即古所谓鸟耘者。其器用竹管,随手指大小截之,长可逾寸,削去一边,状如爪甲;或好坚利者,以铁为之,穿于指上,乃用耘田,以代指甲,犹鸟之用爪也。”

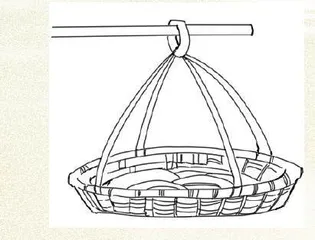

足耘须用“薅马”。《王祯农书》有言:“薅禾所乘竹马也。似篮而长,如鞍而狭,两端攀以竹系。农人薅禾之际,乃置于跨间,余裳敛之于内,而上控于腰畔,乘之。”

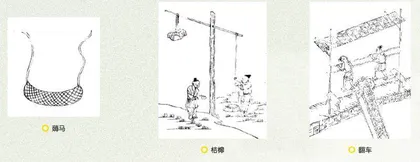

灌溉用的农具有两种——桔槔和翻车。它们都由竹木制成,能够有效节省人力。

桔槔是在一根竖立的架子上加一根细长的杠杆,中间为支点,末端悬挂重物,前端悬挂水桶。把水桶放入水中打满水后,利用杠杆末端物体的重量,便能轻易把水提拉至所需之处。早在春秋时期,桔槔就已相当常见。

桔槔

翻车

翻车则是一种可多人同时使用的灌溉工具。图中四名农夫一字排开,手扶胸前的横木,步调一致地踩着脚下的“蹬拐”,“蹬拐”带动木制轴,随着轴转动,带动槽桶里跟自行车的链条一样的木制链条,链条上有固定的桑木叶片。木制翻车一头没进河水,一头连着农田,随着桑木叶片的运行,清凉的河水被提升起来,汩汩地流进农田。

3.科学原理

从现代科学的视角来看,应在水稻的生长期内多次耘田。一耘是第一轮耘田,关键任务是拔除与秧苗形成“竞争关系”的杂草以及苗期灌溉,以确保秧苗在苗期的茁壮生长;二耘是在水稻生长过程中进行的第二轮田间管理,通常在水稻分蘖期进行,可进一步除去杂草和水稻的老根,同时疏松土壤增加土壤的透气性,促进分蘖;三耘是在水稻生长过程中进行的第三轮田间管理,除了除草这一惯例,还有一个重要的农事操作——“耔”,即培土。分蘖后期,水稻植株长势旺,培土就是在植株根部堆土,从而防止植株倒伏,并促进田间根系肥水保持。

灌溉这一环节则是为农作物补充所需水分的技术措施。为了保证作物正常生长、高产稳产,就要确保农作物有充足的水分。在自然条件下,农作物往往会因降水量不足或降水分布不均匀,无法满足对水分的需求。因此,必须人为进行灌溉,以弥补自然给予的不足。灌溉原则是灌溉量、灌溉次数和时间要根据植物需水特性、生育阶段、气候、土壤条件而定,要适时、适量,合理灌溉。

本文系浙江大学学科交叉预研专项项目《基于“中国历代绘画大系”的农耕文化研究》相关成果,该项目获中央高校基本科研业务费专项资金资助。