古代窗户都是用纸糊的吗

作者: 王海洋

窗作为建筑的一部分,不仅在塑造建筑空间上发挥着重要作用,可以调节采光、通风、调整视野等,而且还作为建筑与外部环境的连接,成为人们与外界、与自然交流的重要媒介。在许多人的印象里,古代的窗户似乎比较单一,都是用纸糊的。然而,事实真的如此吗?

一个洞口的“变身”

窗户的起源可以追溯至原始社会时期,其最初形态可能只是简单的洞口。在原始社会,人类的居住条件极为简陋,早期居所多为天然洞穴或简易的草屋,居址中通常设有火池,供取暖、照明和烤煮食物。在长期的生活实践中,古人发现烟雾会向上飘,为了使住所内的烟雾能够顺利排出,古人便在住所上方开凿小洞。这种基于实用需求而开凿的洞口,便是窗户的雏形。在我国新石器时代的半坡遗址,发现了许多带有顶部开口的半地穴式房屋遗迹,其顶部有一个或多个小孔,这些小孔通常位于屋顶的中央或靠近中央的位置,可排烟,也可引入光线。其设计虽然简单,却极具实用性,反映了早期人类在适应自然环境和改善居住条件方面的智慧。

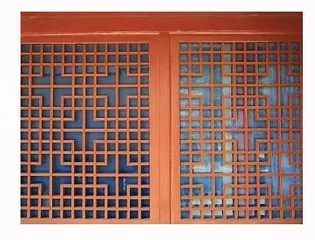

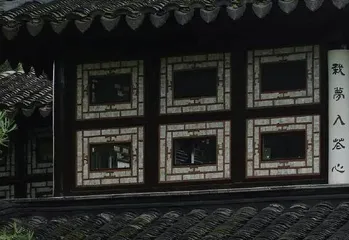

窗户依附于建筑而存在,因而我国古代窗户伴随着古代建筑的发展而发展。商周至秦汉时期,门窗相对建筑物而言较小,多以横窗、方窗为主。随着建筑技术的不断进步、社会文化的变革和大众审美的变化,窗户的形式和功能也日益丰富。汉唐时期是窗户的发展阶段,其形制已颇为完备,样式有直棂、横棂、网纹等,形状有方形、长方形、圆形等,这一时期,建筑物墙上多设直棂窗,并悬挂幕帘与帐幕,大面积的开窗将人们的视线引向窗外,使窗户成为连接建筑内外的媒介,在通风、采光的基础上,又增添了观景的功能。宋辽金时期是窗户的成熟时期,样式更为丰富,人们开始注重窗户的装饰性。明清时期,园林建筑空前发展,窗户演化出多种变体式样,工艺臻于成熟,实用性与装饰性并举,极具文化意蕴与审美魅力。

不用纸糊的窗户用什么糊

在纸糊窗户尚未广泛应用之前,古人选择糊窗的材料主要有兽皮、木板、绸、丝、纱布、麻布等。其中,兽皮具有一定的柔韧性和良好的隔热性能,在一些寒冷地区,用兽皮来糊窗可以增加室内的保温效果,但兽皮的获取和加工难度较大,还会阻挡大部分阳光,且长期使用会散发出异味,因而使用范围较窄。木板则较为常见,通过拼接和固定可以形成简单的窗格,木板窗可以开合,方便通风和采光,但透光性较差,通风效果也有限,木板又相对较重,并不便于开合操作。竹帘则是一种较为轻便和透气的选择,既能够在一定程度上阻挡外界的视线,又能够保证空气的流通。丝绸质地柔软顺滑,在美观的同时具有一定的透光性。然而,丝绸价格高昂,主要为富贵人家使用,对于普通百姓来说用丝绸糊窗极为奢侈。丝绸糊窗不仅能起到遮光和挡风的作用,还能展现出主人家的财富和地位,成为社会阶层与经济实力的外在表征。普通百姓家则广泛使用麻布,或以竹草编制篷窗,麻布的生产成本相对较低,且具有较好的耐用性和遮挡效果。除了丝绸和麻布外,棉布、绢布等也被用于糊窗,其成本和使用性能介于丝绸和麻布之间,可以满足不同经济条件的家庭。

纸糊窗户的“现身”与“消亡”

在造纸术发明初期,纸张是非常珍贵的物品。尽管东汉时期蔡伦改进了造纸技术,使得纸张的生产更为普及,但在很长一段时间内,纸张仍是奢侈品,其生产成本较高,产量有限,被视为社会地位的象征。因此在初期,纸张主要用于书写记录、绘画艺术、包装和装饰、宗教仪式等,普通百姓难以负担,更不可能将如此昂贵的材料用来糊窗户。直到唐宋时期,随着造纸技术的不断进步,纸张的产量增加,质量也得到提升,纸张价格降低,普通百姓才开始用纸张糊窗户,纸糊窗户开始普及。

随着纸糊窗户在古代建筑中的广泛应用,用于糊窗户的纸张的种类也变得多样化,有宣纸、桑皮纸、麻纸、竹纸、藤纸、棉纸、毛边纸、油纸等。用不同材料做成的纸张使用性能不同、应用场景不同,其中宣纸质地细腻柔软,具有独特的艺术美感,多用于文人雅士的书房,室外的景致透过宣纸糊的窗户若隐若现,与室内的书香气息交相辉映,彰显了文人的审美情趣。麻纸、竹纸、桑皮纸等因其易采集且制作工艺简单,价格低廉,多用于普通家庭。

另外,并非所有的纸都适合糊窗户,古人通常会选用韧性较好、透光性较高的专用纸张,这种纸张由谷皮、树皮、藤类植物或用棉茧和桑树皮混合制成,具有足够的韧性,能够经受风吹雨打,不会轻易受损。古人糊窗户前通常会在纸上涂抹油脂或进行其他特殊处理,有时还会在纸张外侧覆盖一层麻布或细竹帘等。这种提前用油涂抹过的纸不但在一定程度上可以防水,还可以增加透光度,使室内更明亮。尽管纸张经过特殊处理,但遇见恶劣天气,仍易损伤。为了解决这个问题,古人在窗户的设计上非常讲究。首先,他们设计了较深的屋檐,屋檐延伸出墙体一段距离,形成一个遮挡区域,使得雨水在滴落时能够沿着屋檐边缘流下,以防止雨水直接击打窗户。其次,古人在窗户上加装窗棂,把窗户分成一个个小格,这样的设计不仅使窗纸在面对外力时受力更均匀,还能够很好地分散风雨对窗纸造成的损伤,从而延长窗户的使用寿命。

明朝时期,玻璃生产技术引进中国,对传统的窗户材料产生了深远的影响。玻璃更为坚实耐用,具有独特的透明度和美观性,且防风防雨,深受人们喜爱。传入初期,玻璃制作成本较高,只在一些富裕家庭和重要的建筑中使用,也被视作身份和地位的象征。如明代画家仇英的《清明上河图》中,就描绘了装有玻璃窗户的商铺和民居。随着制作技术的进步,玻璃逐渐普及,玻璃窗户开始慢慢取代纸糊窗户的地位,传统的纸糊窗户使用范围渐渐缩小。

选窗户古人有讲究

纸糊窗户因具有诸多优势成为古代常见的窗户样式。但另一方面,不同的使用条件使古人在糊窗材料的选择上存在差异。

气候差异 我国南方地区气温高且湿度较大,对于糊窗户的材料,人们更注重透气性和防潮性,会选择竹帘、草帘等,它们不仅具有良好的吸湿能力,还能有效促进室内外空气流通。而在北方严寒地区,人们多选用羊皮、棉布、毛毡等材料,它们具有一定的厚度和柔软性,能够有效隔绝冷空气,具有良好的保暖性能和抗风能力。

文化传统差异 不同地域的文化传统特色鲜明,如浙江、福建等盛产竹子的地区,由于原料更易采集、制作也便利,生产成本较低,竹纸常常成为当地居民糊窗的首选材料,经济实用且与自然环境相协调。不同文化背景下的审美差异也会导致糊窗材料的选择不同,如有的地方文化强调自然、朴素之美,当地居民可能会倾向于选择质地粗糙但富有自然质感的材料。宗教信仰对人们的生活习俗有着重要影响,如佛教寺院、儒家文人雅士会用宣纸或高质量的棉纸作为糊窗的材料,这些材料质地细腻、颜色淡雅,有柔和室内光线的效果,能够营造出宁静、高洁的氛围。我国伊斯兰教清真寺中,较为常见的是使用彩色玻璃的木格窗,如西安的化觉寺,其窗户上的彩色玻璃在阳光下熠熠生辉,具有浓厚的伊斯兰风格。

建筑类型差异 在一些特殊的建筑中,如寺庙、宫殿等,窗户的材质和装饰会更加讲究。琉璃瓦、云母片等珍贵材料会被用来制作窗户,这些材料不仅美观,而且具有独特的光学效果,能够营造出庄严肃穆的氛围。宫殿多选用琉璃、明瓦等材料,明瓦由贝壳等制成,多为半透明状。古人将蚌壳或牡蛎壳等用清水浸泡并反复刷洗,之后根据木格花窗的样式来切边,再用小刀把过厚的贝壳一片一片劈薄,劈完后再打磨抛光呈半透明状,就成为“明瓦窗”。

由此可见,古代的人们在窗户的选材上还是非常丰富的。无论是纸糊窗户,还是木、竹、布等其他材料制成的窗户,都各具特色,各有其独特的艺术价值和文化内涵,不仅体现了古人在日常生活中的智慧,也展示了古人对居住环境优化的持续探索与创新。窗户不仅是建筑中一种功能性构件,而且也是一种艺术品,融入了其时其地的文化元素和审美观念,也承载着人们的吉祥祈愿,具有影响深远的文化意义。