大山深处的非遗苗医药传承人

作者: 宁坚

57岁的苗族汉子王增世是贵州省雷山县望丰乡公统村的苗医,是国家级非物质文化遗产苗医药的传承人。

公统村距雷山县城42公里,位于巍巍莽莽的雷公山山脉之中。因山高路远,生活在山区里的苗族乡亲看病十分困难,赤脚苗医就成了他们健康的守护人。

作为家族的第八代苗医药传承人,王增世自小跟着父亲学医,七八岁时就上山采药,到了20岁左右开始为乡里群众看病。30多年来,王增世家里一楼的三个房间墙上已经挂满了四里八方乡亲们送来的锦旗和牌匾。

王增世恪守“治病救人”的祖训,在30多年的行医生涯中先后救治了上万名患者。他的家就是诊所,虽然家很偏僻,然而天天门庭若市。每天,他至少得看十几个病人,从早上不到8点就有病人开始走进客厅,一直要到晚上9点多他才送走最后一名病人。

在一本厚厚的病历记录本上,记录着每一个病人的基本情况、电话号码和家庭住址,从笔迹来看,都是不同的人所写,可以看得出前来就医的病人来自哪里。王增世说:“找我看病的除了西藏之外,全国其他地方来的病人都有。还有美国、东南亚一带几个国家的病人是慕名而来的。”

对于家庭经济困难的病人,即便患者给钱,他也不会收。

王增世说:“这是祖训,更是良心。为乡亲们看病不能讲条件。有钱的给看病,没有钱的也要给看病。也经常有医治好的病人提着猪肉、大米送过来,表达一下心意,我一般也会回送一些礼物给他们。” 因此,在病人送来的许多锦旗上,除了写有医术精湛之外,就是褒扬王增世医风医德的赞美之词。

2013年12月,江苏一位患有严重类风湿的60多岁患者找到王增世。王增世不仅给他治病,分文不取,还给他提供免费食宿,一治就是一个多月。临走前,患者想表达感谢之情,王增世对他说:“你从江苏那么远来找我看病,是对我的信任,这就已经足够了,不要谢我,以后有机会就来看看我。”

还有一次,王增世应病人家属要求上门医治,给病人治疗后,病人家属掏出皱巴巴的几十元作医药费,被王增世婉言谢绝了。病人家属见状不肯让王增世离开,王增世只好走进患者家里的厨房,抓了一把米放进自己的口中嚼了嚼,说:“这些米就是你的医药费,我已经收到了。”王增世的这一举动让病人家属泪如泉涌。

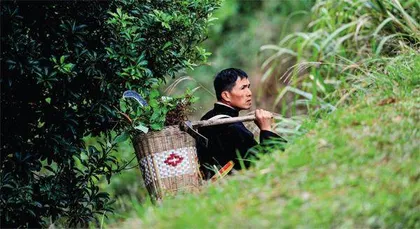

因为每个病人的病因不同,王增世得分别为病人配药方子,有时必须亲自上山采药。雷公山海拔2200多米,山高崎岖偏僻,而从海拔1500米以上的地方甚至是悬崖上采来的药药性最好,所以王增世采药时经常要攀峭壁、入荒野,险象环生。2012年7月,他在山上采药时曾被五步蛇咬过,险些丢掉性命,最后他爬着找到了蛇毒药根,挤出蛇毒将药嚼烂后敷在伤口上才把自己给救了。

王增世常常说的一句话是:“不能人死了,苗医药方跟着也没了。”他打破家规纳学徒,整理医药方,将医术逐步传授给他们。“因为苗族没有文字,而我的文化程度不高,所以我脑袋里的苗医药方必须整理出来,保证传承下去,以便能为乡亲继续看病。”

以王增世为代表的骨科以及疑难杂症的苗医药学术,其学术思想及医理医技特色集中体现在辨证诊断、手法和遣方用药三个方面。2007年,王增世被黔东南苗族侗族自治州中医药现代化科协评为“黔东南州优秀民族民间医务工作者”。在王增世家的大门上还挂着一块醒目的写有“雷山县国家级非物质文化遗产苗医药传习所”字样的匾牌。王增世说:“这是我获得的最高荣誉,但更是鞭策!”

2009年和2013年,王增世传统苗族医药先后被列入黔东南州、贵州省非物质文化遗产项目名录。