电影中的印度社会

作者: 晴风

印度电影崛起迅速,继《摔跤吧,爸爸》《起跑线》《调音师》等之后,新上映的印度电影《因果报应》收获了高口碑,豆瓣评分8.6,显示印度电影人在讲故事方面的高超能力和精彩程度,难怪网友直呼,想让中国导演也翻拍一下这部电影。这是一个悬疑、犯罪、动作又不失温情的故事,主线是父亲复仇记,剧情一波三折,跌宕起伏,让观众在紧张刺激、引人入胜的情节中,体会到善恶有报的快意恩仇。

响亮的耳光

从没有哪部电影,能让我在大屏幕上看到如此多的耳光扇在人的脸上,这些耳光打得如此肆意妄为、清脆响亮、毫无缘由,让身为观众的我大为震惊,更为其暴露出的印度底层民众生活现状感到窒息和同情,其中三个耳光萦绕在我心头,久久不能散去。

第一个耳光是校长打在中学生脸上的耳光。主人公玛哈拉贾是一位理发师,和女儿乔蒂相依为命。有一天,乔蒂被校长喊到办公室训斥,原因是校长误认为乔蒂在行政官员的饮料中掺了酒,得罪了行政长官,致使这所中学的排名进不了前十。在没有做任何调查的前提下,自大傲慢的校长根本不听乔蒂解释,勒令乔蒂转学,并要报警将玛哈拉贾抓起来坐牢。就在双方争执不下时,老师找到了真正的始作俑者——乔蒂的男同学。校长顿时觉得颜面扫地,勃然大怒,突然将一记耳光打在了这位男生脸上,被打的男生始终没敢抬起头反驳或抗争。

且不说男生行为是否具有正当性,校长就可以随意掌掴学生吗?众所周知,打耳光是一种人身侵权行为,更会对他人精神造成极大侮辱。

校长是学校的法人代表和最高行政负责人,各国对校长均要求思想品德好,有教学管理经验和行政管理能力,在教师中有一定威望。

我国义务教育法规定,禁止体罚学生。体罚包括教师对学生肉体实施惩罚并使其受到伤害行为,如殴打、罚站、下蹲、刮脸、打撕嘴巴等行为。教师法规定:“体罚学生,经教育不改的”,要给予教师“行政处分或者解聘”,“情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。依据我国治安管理处罚法规定,打耳光造成他人轻微伤的,可能要面临5日以上10日以下的拘留,并处200元以上500元以下的罚款。如果没有造成身体伤害的需要向受害者赔礼道歉。

我查阅了一些资料发现,校长打学生耳光行为在印度也违反了未成年人权益保护方面的相关法律规定。2023年8月,印度新德里电视上报道了一起中学女教师命令多名学生掌掴7岁男孩事件,在印度全社会激起巨大反响,印度各党派政客指责该事件让“国家蒙羞”,警方予以立案调查。

影片中,权力失控失管的校长给孩子心灵带来了难以言述的伤害,也让屏幕前的我们反思,在任何国家,“人类灵魂工程师”的职业道德规范不能是一纸空文,需要在制定和完善相关法律法规、加强社会监督,提高教师自身素养等方面去努力。

如果说校长对学生还具有教育管理职责,那第二个耳光打得更是莫名巧妙。富商在一家汽车修理厂修车,丢了一副价值不菲的太阳镜,他怀疑是修车工窃取了他的眼镜,气冲冲地赶到修理厂寻找失物。同样,在没有做任何调查和拿出凭证前提下,富商对修车工拳打脚踢,将一记耳光重重地打在修车工脸上。修车工害怕得罪富商,大气不敢出,除了节节后退,竟毫无还手之力。面对富商的肆意辱骂、殴打,四下竟无人站出反驳或反抗。

这记耳光折射出了印度在巨大的贫富差距下,底层民众真实的生活现状。有关资料显示,印度的基尼系数从1990年的45上涨至2013年的51,贫富差距日益增大。在印度,最富有的人口1%控制着全国40.1%的财富。此外,贫困人口不断增加。根据世界银行数据,印度有8300万人生活在极端贫困线之下,是全世界极端贫困人口最多的国家。基础设施匮乏、社会歧视严重在影片中可见一斑。平民居住在脏乱差的市井小巷,房屋破旧、田地荒芜,与之形成鲜明对比的是,高级官员家中富丽堂皇、金碧辉煌。悬殊的贫富差距导致了打人者不可一世,凌驾于法律之上。而穷人只能选择忍气吞声,息事宁人。

打耳光还不过是较轻的人身侵权行为,当民众受到更为严重的人身财产侵害后,该怎么办?找执法者主张权利有用吗?影片中第三个耳光给出了答案。

玛哈拉贾去警局报案,请求警方对家中被偷窃的一只垃圾桶立案,因为这只垃圾桶对他们父女而言意义非凡,在一次突发车祸中,这只垃圾桶救下了他女儿性命,相当于父女俩的“保护神”。但是,警官认为玛哈拉贾为了一只仅值350卢比(相当于人民币30元)的垃圾桶,却要他耗费大量警力去寻找,无疑是在戏弄他。于是,一记响亮的耳光扇在了玛哈拉贾脸上。玛哈拉贾对此并未感到羞辱或抗争意愿,毫不在意地转身走了。

警察是一线执法者。在任何国家,警察都有维护国家安全、确保社会稳定、保障公民合法权益的职责。影片中,执法者公然违法,毫不在意自身形象,对民众盛气凌人的欺压和心照不宣的“索贿”,比比皆是。在警局,警察可以对小偷私下用刑,无须交由法庭审理;小偷视“私刑”为家常便饭,自觉配合警察;破不了的案件,警长可以找刑满释放的罪犯“顶包”,只需给点“好处费”……而司法更腐败、更暗黑的远不止这些。

影片反映印度现实社会问题

剧中,警匪勾结的情节也反映了印度社会的一些现状。玛哈拉贾不惜悬赏70万卢比(按照目前汇率,1 元人民币约等于11.9651印度卢比,下同)要求警方寻找他丢失的垃圾桶。警方从中嗅到商机,出动警力全城寻找,由此引发了一系列的“多米诺骨牌”效应。为了尽快拿到赏金,警察局局长派人去买垃圾桶,要求工匠打造得和玛哈拉贾被窃的一模一样,打算蒙混过关。

警匪勾连、中饱私囊的意图展露无遗。毕竟这么做不是第一次,也绝非最后一次。影片中,交通运输管理部门官员家中680克黄金饰品被窃,警局找回失物,物归原主时,官员发现被找回的黄金是假的,去找警察局局长理论,局长说:“你的工资每月是6万卢比,你怎么有这么多钱买房子?你是用什么方式挣到这么多黄金的?”面对局长质问,官员唯唯诺诺,噤若寒蝉。此前,官员夸耀他的房子连装修费用花了7000万卢比。真黄金去哪儿了呢?实际上,局长抓住窃贼后,命工匠打造了一模一样的假黄金,调包换走了真黄金。有一处细节耐人寻味,局长将小偷抓去坐牢,丢给小偷妻子一沓钱,到底是局长唆使小偷去官员家中行窃,还是小偷被抓后,与局长达成同盟,就不得而知了。随着故事发展,从局长打电话给那些小偷,要他们出面“顶包”,承认去玛哈拉贾家中盗窃垃圾桶的细节来看,警察徇私枉法,对真正罪犯视而不见,却与强盗小偷沆瀣一气,让百姓蒙受苦难。

影片中多次出现了一条眼镜蛇,我特地翻阅了一些资料,细品导演的隐喻。在印度,蛇被奉为神明,象征重生、智慧、神秘的力量,同时又有创造和破坏、善与恶、守护和复仇的多重意义。舞蛇文化在印度已有千年历史,表示对死亡和死后重生的敬畏。导演可能借蛇隐喻主人公的复仇之路,冥冥中有神的助力。在我看来,却有另一种喻义。影片中,蛇和老鼠同时出现在警局被摔碎的瓮中,导演是否以此画面来暗示印度执法司法的一些现实状况呢?

在印度,警察属于公务员体系。英国《金融时报》驻印度记者站主任卢斯著写的《不顾诸神》一书中,向读者展示了印度公务员系统普遍存在的渎职、消极怠工、贪腐敲诈等现象。作者发现,在印度百姓与政府接触的所有节点上,都存在设租、巧诈勒索、贪腐。比如给贫困人口发放的粮食,必须有“贫民证”,而要领到这张“贫民证”,你必须向有关人员行贿。而真正需要救济的贫民,由于没钱行贿,得不到救济。即使得到“贫民证”,领到的也是霉变粮食,好粮食都被有关官员贪污倒卖了。一些实权部门岗位的公务员贪污所得,可以让家庭在当地鹤立鸡群。如此,影片中交通管理部门要员振振有词,说他的家在这个片区是最耀眼的,也就不足为怪了。

印度国家犯罪记录局显示,2019年发生的46万多起刑事案件只有一半做了有效处理。这背后,警察的不作为和腐败难辞其咎。有关报道称,印度警察办案效率经常受到公众质疑和批评,即使是严重的命案,也可能一再往后拖延,推到十几年以后再行审理,早已物是人非。

造成这种局面的原因也许是多方面的。在《不顾诸神》一书中,作者介绍印度公务员无论犯了渎职罪还是犯了贪污腐败罪,都不予追究,甚至都不能开除公职。最大的惩罚,不过是人事调动。 另外,公职人员不是竞聘上岗,择优录取,而是按照族群照顾考虑,添加“预留名额”。50%的公务员和公用事业、国有企业公职人员名额,被预留给了各种不同的族群、种姓。这些预留名额,成了各派别争夺的资源。如此进入体制的公务员、警察,自然难以和依法、高效的工作成效挂上钩。在这样的司法环境下,印度出现不少严重犯罪也就不足为奇。

剧情简介

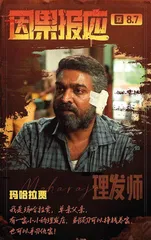

理发师玛哈拉贾大闹警局,悬赏70万卢比要为一个价值350卢比的垃圾桶立案。众人疑惑之际,才发觉玛哈拉贾来警局另有目的……当女儿被恶人残忍迫害,真相与正义似乎无处可寻,憨厚老实的底层父亲只能以身设局,用剃须刀杀出一条复仇血路。永远不要低估一个父亲为女儿复仇的决心!