揽月逐梦 于苍穹下起航

作者: 欧阳自远在人类历史的长河中,70年或许只是短暂的一瞬,但对于科技发展而言,这70年却宛如一部波澜壮阔的变革史诗。从第一颗人造卫星划破苍穹,到如今载人航天探索的常态化;从计算机的诞生,到如今人工智能引领的智能时代;从简单的电话通信,到5G甚至6G带来的万物互联…… 科技的每一次突破,都在重塑着世界,改变着人类的生活方式和思维模式。

1956年,《知识就是力量》杂志创刊,这70年我们一路走来,见证着科技领域发生的巨大变化。在这个栏目,我们将带领读者穿越时空,探寻背后的创新故事和智慧力量,回顾科技发展的辉煌历程,感受科技的无限魅力,展望更加美好的未来!

《知识就是力量》编委会

月球,地球唯一的天然卫星,自古以来便承载着人类对未知的渴望。中国月球探测工程的每一步,都是中国航天史上的闪亮坐标。中国航天人用科学与技术突破和坚定脚步,一步步将梦想变为现实。

一眼看七十

1956年2月,中国航天事业奠基人钱学森向党中央提出《建立中国国防航空工业的意见》,中国航天事业由此起步。

环绕探测

2004年1月23日,名为嫦娥工程的中国探月工程正式实施。2007年10月24日,嫦娥一号探测器发射升空,最终进入环月轨道。嫦娥一号携带的8台科学探测仪器,获取了120米分辨率全月球立体影像图,以及全月球表面14种元素、矿物和岩石类型的分布图。在探测地月空间环境中,获知全月球土壤层中核聚变清洁能源发电燃料氦-3资源量为103万~129万吨,可满足1万年内全人类清洁能源的需求。完成月球探测任务后,嫦娥一号于2009年3月1日成功硬着陆于月面。

2010年10月1日,嫦娥二号探测卫星发射。它不仅帮助绘制了全世界迄今为止精度最高(分辨率为7米)的全月球地形图和三维立体图,还测定了十几种元素的全月球分布,创造了我国乃至国际多项第一。

嫦娥二号飞往150万公里外的日-地引力平衡L2点观测月球,随即飞往遥远的4179号小行星附近,首次测定了小行星的大小、形状和运行轨道。目前,嫦娥二号正在围绕太阳运行,当她回到地球附近时,期待她向我们诉说她的惊险历程与新的探测成果!

实现月球软着陆 开展巡视探测与定位探测

2013年12月2日,嫦娥三号实现我国首次地外天体软着陆,嫦娥三号的着陆器进行定位探测,玉兔号月球车在月面开展巡视探测。着陆器携带有降落相机、地形地貌相机、极紫外相机和月基光学望远镜,在月面开展定位探测;月球车携带全景相机、红外成像光谱仪、粒子激发X成像谱仪和测月雷达,在月面开展巡视探测。嫦娥三号取得了一系列创新性探测成果。2014年,嫦娥三号落月点被命名为“广寒宫”。

位于月背的直径达2480公里的艾肯撞击盆地曾暴露出大量40亿年前的古老岩石。有科研人员推测,那里可能有更古老的岩石出露。

2019年1月3日,嫦娥四号探测器在月球背面艾肯撞击盆地内的冯·卡门撞击坑,成功着陆。玉兔二号月球车第一次在那里留下了人类的车辙,并成功探测到了更古老的岩石。

月球正面受地球电离层的严重干扰,因此月球背面成为科学家梦寐以求的理想研究场所。软着陆于月背的嫦娥四号探测器接收到了来自银河系、太阳系中各种低频电磁波信号,取得了大量前所未有的新信息。

自动取样返回

2020年12月17日,嫦娥五号返回器带着约1731克月球样品回到地球,我国成为世界上第3个实现月球采样返回的国家。

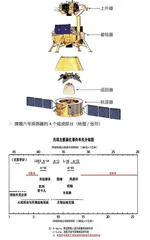

2024年5月3日,长征五号遥五火箭将嫦娥六号探测器送入地月转移轨道,6月25日,嫦娥六号任务圆满成功,实现世界首次月背采样返回,为后续科学研究打好基础。嫦娥六号的取样位置设计在艾肯撞击盆地内的阿波罗撞击坑里,多次小天体的撞击后,一定能够发现深部出露的古老岩石。

经科研人员对嫦娥六号样品研究发现,在距今约42.5亿年前,月球已经发生过大规模岩浆侵入和火山喷发活动,而不是曾经提出的40亿年。中国的月球探测工作对破解月球演化历史中最关键的“一老一新”重大科学难题,作出了突出的重大贡献!

持续探索

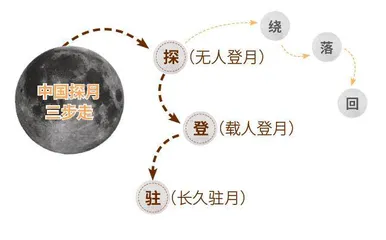

嫦娥一号任务到嫦娥六号属于无人探月任务,其中,落月探测、取样返回均为我国开展载人登月、驻月工作做准备。今后,中国将逐步实现载人登月,建立月球基地,进一步开发利用月球的资源与能源。

从2023年开始,中国全面推进探月工程四期。预计我国将于2026年发射嫦娥七号探测器,2028年发射嫦娥八号探测器,计划在2028年前构建国际月球科研站基本型,2030年前实现载人登月。

当理想照亮现实

1979年,《知识就是力量》杂志发表文章《第一次登月飞行》,介绍了当时世界上的登月活动,并展望了未来的月球探测工程。

寻找“潮湿”的月壤

“几十年来,科学家们一直期盼在月球上找到水,‘找水’成了人类探月的挥之不去的‘情结’。”2010年12月刊,《知识就是力量》杂志刊发《人类探月的“水情结”》一文,指出“在月球上找水的成败与下一步登陆月球、在月球上建设基地密切相关”。

中国载人月球探测任务正稳步推进。2024年10月刊《知识就是力量》杂志中《月壤中的奇迹:从尘埃到能源的转变》一文提到,中国科学家提出了一种基于月壤含铁矿物,与内源氢反应生产水的新策略,为未来月球科研站及空间站的建设,提供了一种全新的获取水资源的方法。

人类在月球上找水的理想,正一步步变为现实。

眺望未来:梦虽遥 追则能达

中国载人月球探测任务登月服被命名为“望宇”,载人月球车被命名为“探索”。“望宇”承载着中国航天人对浩瀚宇宙的遥望与探索之志,身着“望宇”;而“探索”则象征着我国航天事业勇于开拓、不断进取精神的具象化——它将以坚定的“步伐”,在月球表面开启探索之旅,践行我国航天事业始终秉持的和平利用地外资源的崇高理念,彰显为构建人类命运共同体贡献航天力量的坚定立场。

《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》中指出:

第一阶段,至2027年,运营中国空间站,实施载人月球探测、探月工程四期与行星探测工程,形成若干有重要国际影响力的原创成果。

第二阶段,2028—2035年,通过第一阶段任务实施取得位居世界前列的原创成果。

第三阶段,2036—2050年,我国空间科学重要领域达到世界领先水平。

从嫦娥一号探测器开启绕月之旅,到嫦娥六号任务顺利完成,中国探月工程一步步跨越艰难险阻,在月球探测领域留下了深深的“中国脚印”。现如今,2030年载人登月目标正在稳步照进现实。展望未来,中国探月工程必将朝着更深远的目标进发,持续拓展人类对月球及太阳系“星辰大海”的认知边界,为全人类的太空探索事业贡献更多中国智慧与中国力量。

何为“一老”和“一新”

当今月球演化历史研究有“一老”和“一新”两个重大科学问题。“一老”是指月球起源及早期演化历史,“一新”是指月球演化的最终过程,即月球地质生命晚期的最后一次火山喷发。

嫦娥五号返回器带回的样品,给解决“一新”问题带来了新的科学证据。此前,美国和苏联一系列月球探测成果表明,月球的年龄大约在距今40亿年~31.5亿年间。

确定嫦娥五号的取样位置至关重要,应找到月球最后一次火山玄武岩喷发分布的位置。月球表面经常受到太阳系各种小天体的撞击,形成了700多万个大大小小的撞击坑。假设月球表面各个部位受到小天体撞击的概率相等,我们利用计算机对嫦娥二号高精度地形地貌图(分辨率为7米)进行撞击坑的分布与密度统计,发现在风暴洋北部、吕姆克山下的玄武岩可能是月球历史上最后一次火山喷发形成的玄武岩,撞击坑的数量与分布密度最小,表明这个地区的玄武岩形成时间距离当今最近。嫦娥五号携带月球样品返回地球后,经科研人员测定,月球最“年轻”的玄武岩的年龄为20亿年。科学测试的数据综合表明:距今31.5亿~20亿年间,月球依然存在火山喷发活动,20亿年至今,月球已经“死亡”。

(责任编辑 / 王佳璇 美术编辑 / 周游)