张思训与“太平浑仪”

作者: 李亮在中国古代科技史上,天文仪器的发明与改进一直是衡量时代科技水平的重要标志,它们不仅展现着古人对宇宙的深刻理解,也体现着他们在机械制造领域的卓越智慧。

在漫长的科技发展长河中,张思训(北宋天文学家,今四川省巴中市恩阳区人)以其创制的太平浑仪留下了精彩的一笔。这座仪器不仅解决了当时天文仪器面临的核心技术难题,更为后世的天文仪器发展奠定了重要基础。

摆脱人力的天文仪器

979年(太平兴国四年,宋太宗赵光义统治时期),张思训向赵光义献上一份天文仪器模型设计图。见其构思精巧,赵光义大为赞赏,立即下令“召工造于禁中”。一年后,这座名为“太平浑仪”的天文仪器被安置在都城汴京(今河南省开封市)文明殿的东鼓楼下。

太平浑仪的出现标志着中国古代天文仪器技术的重要突破。自漏水转浑天仪(东汉时期张衡制)至水运浑天(唐朝僧一行、梁令瓒制),中国的水力驱动天文仪器已有700余年的发展历史。然而,这些装置都面临一个共同的问题——水在冬季会结冰,仪器运转因此变得迟缓,大大降低仪器的准确性和实用性。

针对这一技术瓶颈,张思训独辟蹊径,使用水银(凝固点为零下38.87摄氏度)代替水作为动力源,以保障仪器全年运转的稳定性。这一创举被《宋史·天文志》记载为“今以水银代之,则无差失”,成为机械制造史上的一次重要技术革新。

巧夺天工的太平浑仪

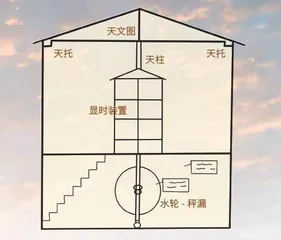

据《宋史·天文志》记载,太平浑仪“起楼高丈余,机隐于内,规天矩地”,即:整个装置约4米多高,内部机械复杂精妙,整个系统完全实现了自动化运行——“按旧法,日月昼夜行度皆人所运行。新制成于自然,尤为精妙”,展现了张思训在机械制造领域的卓越才能。太平浑仪结构大致可分为3部分:

底部设有“地轮、地足”等驱动系统,以及“横轮、侧轮、斜轮、定身关、中关、小关、天柱”等传动部件。这些组件巧妙配合,将水银的重力转化为匀速旋转运动。

中部为精巧的报时系统,并装有许多木质机械人,分为“十二神”和“七直神”。古代一日分为十二时辰,“十二神”可以“各直(即“值”)一时,至其时则自执辰牌,循环而出”;“七直神”负责报时刻,“左摇铃,右扣钟,中击鼓”(北宋时期实施百刻制,一日均分为100刻,而不是我们现在较为熟悉的96刻——1刻为15分钟)。报时系统的运行十分精细,机械人还能够根据季节变化,自动调整昼夜时长的显示。

顶部是天文演示系统,装有“天顶、天牙、天关、天指、天托、天束、天条”等组件,布列“三百六十五度,为日、月、五星、紫微宫、列宿、斗建、黄赤道”。与传统浑天仪的球面设计不同,太平浑仪采用平面盖天式设计,使观者能够更直观地了解天体位置及变化规律。

承前启后的技术传承

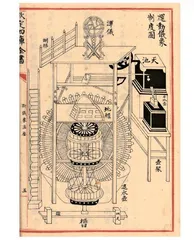

从发展脉络上来看,中国古代水力驱动天文仪器的发展经历了3个关键节点:漏水转浑天仪、水运浑天和水运仪象台(北宋时期苏颂、韩公廉制)。太平浑仪正是在水运浑天与水运仪象台中起到承前启后的关键作用。

1092年(元祐七年,宋哲宗赵煦统治时期),水运仪象台于汴京建成,它高达12米,集浑仪、浑象和报时系统于一体,代表了当时世界上最高的机械技术水平。苏颂(相关知识可见《知识就是力量》2022年7月刊)在《进仪象状》中明确指出,水运仪象台的设计“用一行、思训所说,而增损之也”,直接肯定了张思训的技术贡献。

遗憾的是,与《新仪象法要》中详细记录的水运仪象台的结构、原理不同,太平浑仪并未留下任何图纸或详细说明。苏颂曾表示,到了他的时代,太平浑仪“机绳断坏,无复知其法制”,其精密的制作工艺已经失传。但这并不影响太平浑仪在中国古代科技史上的重要地位,它始终是一座重要的里程碑,甚至为全球机械技术发展史留下了浓墨重彩的一笔。

(责任编辑 / 牛一名 美术编辑 / 周游)