叶培建探月赤子心逐梦苍穹志

作者: 王鹏媛 刘欣

叶培建,中国科学院院士,参与了多项嫦娥探月工程和火星探测工作,曾担任嫦娥系列探测器的总设计师兼总指挥,为推动中国卫星遥感、月球与深空探测及空间科学的快速发展作出了突出贡献。

2017年1月,国际小行星中心正式将编号为456677的小行星命名为“叶培建星”,以表彰叶培建在航天领域的卓越贡献。他先后获得国家科技进步特等奖、一等奖及全国“五一劳动奖章”。2019年,叶培建获得“人民科学家”这一国家荣誉称号。

留学报国 矢志航天梦

1945年1月,叶培建出生在江苏省泰兴市胡庄镇海潮村的一个军人家庭。1980年,作为改革开放后首批公派留学生,叶培建赴瑞士深造。留学期间,他在世界知识产权组织总部瑞士日内瓦近距离观察了月球岩石样品,这深深地触动了他,也激发了他投身深空探测事业的强烈愿望。

面对当时国内外在科技领域的显著差距,叶培建在完成博士论文答辩后,没有丝毫犹豫,放弃了留在国外的机会,毅然回国。

叶培建始终坚信,作为一名中国科学家,他肩负着为国家科技发展贡献力量的责任。正是这种强烈的使命感与爱国情怀,驱使他义无反顾地投身于祖国的航天事业。

领航“嫦娥” 创月背奇迹

2004年,中国探月工程正式启动,时年近六旬的叶培建被任命为嫦娥一号探测器的总设计师兼总指挥。面对技术封锁与资源匮乏的双重挑战,他带领一支平均年龄不足30岁的科研团队,攻克多项关键技术难题,成功掌握了一系列完全自主知识产权的核心技术。

2007年10月24日,嫦娥一号成功发射,这标志着中国在深空探测领域实现了历史性突破。

叶培建坚信,发展必须依靠创新,技术必须更加强大。在嫦娥四号任务规划阶段,尽管多数人主张沿用嫦娥三号探测器的月球正面着陆方案以确保安全,但叶培建却认为要到月球背面去,挑战世界首次月球背面着陆任务。他坚信,中国探月事业要向前走,就一定要创新,科学就是要走别人没走过的路。

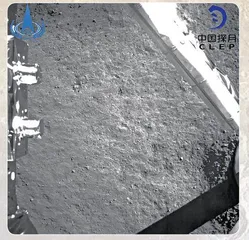

2019年,嫦娥四号探测器首次实现月球背面软着陆,创造了人类航天史的新纪录。自此,中国航天事业开启了“人类首次”的崭新篇章,奠定了中国在深空探测领域的领先地位。

银发担责 续航天辉煌

如今,叶培建虽已不再担任探月工程相关型号的总指挥,但依然活跃于航天任务的最前沿。

每逢重大发射任务,现场总能见到他的身影。叶培建认为,尽管没有人要求他必须到场,但作为一名经验丰富的科技工作者,在关键时刻提供技术指导与决策支持,是他应尽的责任。

在年轻一代航天科研工作者的眼中,叶培建犹如定海神针,他的陪伴不仅增强了团队的信心,更成为任务成功的重要保障。团队成员纷纷表示:“每次执行任务时,只要有叶院士在场,我们就感到无比踏实!”

面对国家2030年载人登月计划的宏伟蓝图,叶培建坚定地表示:“只要国家需要,我愿继续贡献力量!”这番话语,不仅体现了一位杰出科学家的使命感和责任感,更彰显了中国航天人矢志不渝的报国情怀。

叶培建在学术和职业生涯中,多次面临重大选择,但始终坚持“国家需要”的方针,坚守航天事业,他的爱国情怀成为他扎根航天、矢志不渝的精神支柱。叶培建以其卓越的成就诠释了中国航天人团结协作、勇攀高峰的担当,为中国航天事业作出了不可磨灭的贡献。

(责任编辑 / 王佳璇 美术编辑 / 周游)