光雾山-诺水河地质、水文与生态的自然画卷

作者: 苏德辰 张珂 王康在四川省巴中市,隐藏着一片神秘而壮丽的土地——光雾山-诺水河世界地质公园。这里不仅是中国南北气候的分界线,更是岩溶地貌的天然博物馆,其独特的地质构造、丰富的水文条件和多样的植被,成为探索自然奥秘的绝佳之地。今天,让我们一同走进这片神奇的土地,揭开它的神秘面纱。

地质

人们提起岩溶地貌(喀斯特地貌),总会想到桂林山水或云南石林,但在四川省巴中市的群山之间,藏着中国南北交界带独特的岩溶地貌——光雾山-诺水河世界地质公园。

岩溶地貌的诞生

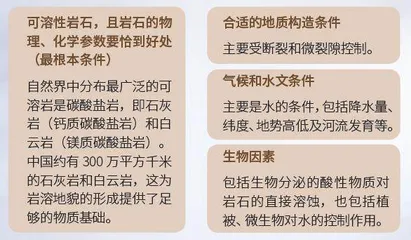

岩溶地貌是指可溶性岩石经地表水和地下水的化学溶蚀、物理侵蚀以及重力崩塌、搬运和后期化学沉积等综合地质作用形成的所有地貌景观的总称。它的形成及发展依赖四大要素:

中国南北交界带的独特岩溶地貌

中国南、北方都有大面积的石灰岩和白云岩,但是南方与北方的气候差异较大:在云南、贵州、广西等热带或亚热带地区,降雨量大,地表溶蚀作用强烈,岩溶形态以峰林、洼地、洞穴、地下河等为主;而北方干旱、半干旱岩溶区,则以干谷、断崖等为主。

光雾山-诺水河世界地质公园地处中国南方和北方气候交界带,因而形成了中国南方与北方特色兼有、地上与地下兼具、钙质与镁质共存的岩溶地貌。

岭脊型峰丛 以峰丛为例,普通的峰丛大多发育在地势平缓的石灰岩中,而巴中地区大多数峰丛以白云岩为主,沿高耸入云的山脊线分布。

白云岩中发育了大量沿东西方向延伸且垂直地表的节理,岩溶作用明显受节理方向控制,逐渐形成金字塔型的峰丛景观。因为这些峰丛沿岭脊分布,故被称为岭脊型峰丛。

石林与石牙 石林由密集的锥状或塔状石灰岩岩柱组成,高度可达50米;石牙则是高度小于3~5米的锥柱状石灰岩体,形态类似动物牙齿。这些地貌反映了岩溶作用的复杂过程。

岩溶洞穴 光雾山-诺水河世界地质公园的地下岩溶景观同样丰富,如诺水河溶洞群,目前已经发现大小溶洞128个。洞内发育了大量钟乳石、石笋、石柱等,是研究岩溶作用的重要场所。

河流和动物

光雾山-诺水河世界地质公园丰富的岩溶地貌不仅源于地质构造和岩石类型,还与该地的水文条件密切相关。诺水河作为光雾山-诺水河世界地质公园的重要组成部分,在岩溶地貌塑造进程中作用显著。

诺水河的主要水源补给来自大气降水。光雾山-诺水河世界地质公园所在区域气候湿润,降水充沛,为河流带来持续水源。降水通过地表径流迅速汇聚,保障诺水河常年有水。

诺水河地下河系统同样发达,在岩溶地貌的作用下,地表水通过裂隙、落水洞等通道渗入地下,形成错综复杂的地下河。地下河在地下溶蚀出巨大空间,造就了壮观的溶洞景观。

诺水河的溶洞群内的钟乳石、石笋、石柱,其形成需要经过数十万年的时间,水滴石穿的力量令人惊叹。更有趣的是,溶洞与地表河流在水文上是紧密相连的,它们通过暗河系统实现水体交换,为整个生态系统提供了独特的水循环模式。

诺水河的水温常年稳定在16~18摄氏度,这一温度范围为洞穴鱼、大鲵(娃娃鱼)等冷水性生物提供了理想的栖息环境。而这些动物的代谢活动通过调节局部河水的化学平衡,进一步稳定了水体环境,形成了独特的“地质-水文-生物”系统。

植物

漫步光雾山-诺水河世界地质公园,巴山松、水青冈、高山刺叶栎等物种组成的混交林是不能错过的森林景观。

巴山松,是中国特有的树种,高大挺拔,很少单独成林,散布在混交林中。它如同守护光雾山的卫士,粗糙的树皮记录着岁月的痕迹,深绿色针状的叶子在风中沙沙作响,与阔叶树种相互映衬。它木质坚硬,能抵御风雨,是山中小动物理想的栖息之所。

在光雾山-诺水河世界地质公园海拔1100~2000米的区域,水青冈属植物成为主角,其中的巴山水青冈最为有名。这种落叶乔木极为高大,树干通直,枝下高多在10米以上,树皮泛白,被当地人亲切地称为“白光子”。其群落外貌夏季呈现出郁郁葱葱的绿色,入秋后则逐渐变为由黄至红的暖色调。

水青冈被称为“活化石”,是因为水青冈这一属的植物大约起源于第三纪中期,距今已有约4000万年的历史。在漫长的地质历史变迁中,许多物种都已灭绝,但水青冈却顽强地存活下来,成为记录地球历史的重要“符号”。

刺叶高山栎,也叫铁橡树,它的叶子呈现出倒卵形或椭圆形,叶缘有刺状锯齿,可以抵御外界的侵害。它树形较为紧凑,在光雾山-诺水河世界地质公园的混交林中展现出顽强的生命力。

壮观的峰丛、神秘的溶洞、古老的“活化石”植物……光雾山-诺水河世界地质公园为我们提供了一个理解地球的演变和生命的适应性的绝佳窗口,值得我们深入探索和保护。

注:关于四川省巴中市更多科学文化研学内容详见《知识就是力量 科学少年中国行·科旅巴中 相遇恩阳》增刊。

(责任编辑 / 高琳 美术编辑 / 周游)