给上班族的通勤情绪指南

作者: 何吴明想象一下,每天早晨,无数人像勤劳的蜜蜂一样,从温暖的巢穴(家)飞向繁忙的花丛(工作地点)。这就是通勤,这就是城市打工人的日常“迁徙”。

千万别小看通勤的过程,它可不仅仅是车轮滚滚那么简单。通勤就像一场大型的社交舞会,每个人都在其中扮演着角色:司机、乘客、行人……各种角色互动交流,各种行为和情绪彼此交织,形成了独具特色的“通勤场域”。

在通勤路上,有车水马龙的喧嚣,也有清晨的清新空气,还有突如其来的交通事故。这些环境因素,就像调味剂一样,影响着我们的心情。所以,只有学会调整自己的心态,才不会让情绪被喧嚣的人群或拥挤的车流左右。

识别通勤中常见的应激源

通勤不只是司机、乘客和行人之间的社会互动,还涉及车内外环境对人的影响。在通勤过程中,情绪管理至关重要,通过调控认知和行为,我们可以避免成为各种“刺激”(包括社会刺激和物理刺激)的奴隶。

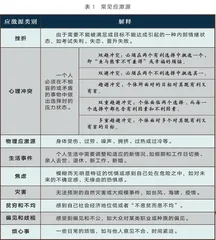

在通勤过程中,人接受到刺激并做出反应,其实是一个应激过程。这一过程包括应激源和应激反应两个部分。识别应激源并调控我们的应激反应,是情绪管理的基本途径。那么,什么是应激源呢?应激源是指那些能引起自主神经系统反应的刺激物(见表1)。

识别在通勤中可能遇到的应激源,是进行情绪管理的基础。这个步骤会帮助我们了解情绪波动的原因,从而提升自我监控的能力。下面提供一些可能导致应激反应常见的情境。

挫折

未能按时到达目的地或者预感自己无法及时到达目的地。

趋避冲突

绿灯很快将转换为红灯,作为司机要选择该加速冲过去,还是减速等待。

焦虑

不知道网约车是否能及时赶来。

生活事件

长假后第一次上班通勤,或者发生了某些重要生活事件(如亲人去世、结婚或离婚)后的通勤。

贫穷和不均

看到他人的名车、名牌衣物或其他奢侈品而产生心理波动。

偏见和歧视

自我价值感低的人容易将模棱两可的外部社会刺激解读为对自己的不敬。

物理应激源

搭乘公共交通工具通勤的上班族除了会接触各种各样的人,还会接触到不同的物理环境。拥挤程度、温度、空气质量、噪声、振动、光线和座椅的人体工效学水平等,都可能成为乘客的应激源。此外,许多研究发现,高温会增加司机的攻击性行为,如错过更多刹车信号、更频繁或更用力地按喇叭。高温还会与湿度、风力和气压等物理因素相互作用,进而影响司机的情绪。

人格不同,感受有差异

那么,如何在每天的通勤时间控制好自己的应激反应呢?关键在于深入了解自己,同时理解他人。

每个人的人格,即在认知、情感上的稳定模式,都会展现出独特的信念、情绪和行为方式。如果人格是一朵花,需求就是孕育花朵的土壤,不同的需求催生了不同的人格。因此,人们在面对不同的情况时,可能会遇到各种各样的挫折。

反社会人格者的核心需求是刺激。对其而言,开车就像一场竞赛,他们更倾向于高速驾驶,甚至不惜违反规则,只为与他人竞速。如果他们不能在这种社会比较中获胜,就很容易感到愤怒。

自恋型人格者的核心需求是自我的特殊性和特权。因此,当他们在公共交通工具上没有获得座位,或者别人挤占了他们的空间,他们可能会在一瞬间火冒三丈。

表演型人格者的核心需求是获得关注。对他们来说,选择出行的服装和妆容是一种挑战。如果途中发生影响形象的事情,比如,衣服被泥水溅到或鞋子被踩脏,他们更容易感到愤怒。

偏执型人格者的核心需求是坚守自己的信念。他们对细节的敏感使其容易对某些行为感到不满,并将这些行为背后的动机与自己的信念进行比较,从而容易感到烦恼。

强迫型人格者的核心需求是秩序。他们渴望控制外部环境,因此对于那些无序或不守时的行为感到厌烦。

不同的人格倾向并无好坏之分,但当我们了解自己和他人的人格后,就能更好地理解通勤中自己和他人的行为动机。

改变不良信念,应对“看不惯”

人格是多种因素交织而形成的复杂画卷,因此人们的行为千姿百态,是我们无法完全控制的。虽然法律和道德规范会限制那些违背公德、损人利己的行为(如汽车逆行插队),但当这些限制失效导致大多数人的利益受损时,人们自然会升起负面情绪。这些情绪具有警示作用,提醒我们需要采取行动改善外部环境,提高社会的运行效率。然而,如果当事者缺乏足够的心理素养,没有适时控制负面情绪的蔓延,继续让其主导自己的行为(如持续的愤怒),那么最终将伤害自己。

在通勤的路上,难免会遇到一些让我们“看不惯”的人和事。然而,这些人和事并不会直接决定我们的情绪走向。事实上,对这些外部刺激的解读和我们的信念,才是情绪反应的真正触发点。情绪的ABC理论告诉我们,事件(A)通过我们的信念(B)影响我们的情绪和行为(C)。从本质上看,引发情绪波动的并不是事件,而是我们的信念。当外部事物与一个人的信念发生冲突时,就会使其产生“看不惯”的感觉。

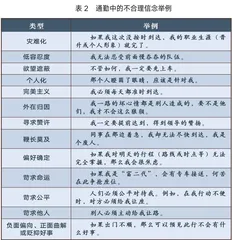

有时候,我们会产生一些不合理信念,使自己陷入无尽的情绪困扰中,而如果一直与情绪纠缠不去行动,外部世界也不会发生任何改变。不合理信念常常表现为绝对化的要求、过分概括和灾难化等特征(见表2)。它们通常包含“必须”“一定”“应该”等措辞。例如,那些经常认为事情“应该”如何的人容易愤怒,因为现实并不总是符合他们的期望。比如,在等待地铁或电梯时,人们普遍认为“应该先下后上”,如果有人不这么做,就可能触发某些乘客的应激反应。

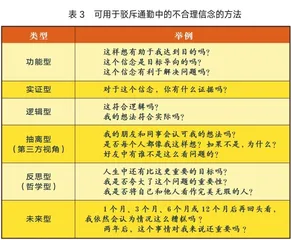

如果我们不能灵活调整自己的认知,或者不能接受世界偶尔的“失序”,那么我们就会持续受到情绪应激的困扰。识别到头脑中的不合理信念后,可以尝试通过一些问题质疑自己的信念(见表3)。只要稍加注意,我们就能与通勤中的不合理信念进行对质,进而将其瓦解。

如何进行认知重评

在通勤的路上,识别并质疑那些不合理信念,是转变消极思维、缓解不良情绪的有效策略。不过,如果你想进一步提升情绪体验,还需要用更合理的信念来取代那些不合理信念。认知重评,即通过改变对情绪事件的理解和评价来调节情绪,是一种比简单抑制情绪更有效的策略,而且它不需要消耗太多的心理资源。

根据美国心理学家格罗斯的研究,认知重评的首要策略可以简单地理解为“当我希望自己感受到更少的负面情绪或更多的积极情绪时,我会改变对外部情况的看法,从而控制情绪”,或者“面对压力时,我会以一种有助于保持冷静的方式来思考它”。这种策略试图以更积极的方式理解那些引发挫折、愤怒或厌恶的事件,这被称为积极重构。

除了积极重构,认知重评策略还包括检查证据,即评估我们对当前情况的解释是否合理。例如,我们可能会问自己:有什么证据支持我的假设?消极后果真的会发生吗?类似情况下消极后果发生的概率是多少?最坏的结果是什么?我能应对最坏的结果吗?

近年来,一些心理学研究近一步指出,我们可以通过多种方式进行认知重评。第一种方式是将对象层面的认知提升到元认知层面。例如,如果你错过了一班车,与其简单地描述事实“我错过了这班车”,不如描述为“我意识到我因为错过这班车而感到烦恼”。这种对应激事件的认识方式提高了自我监控水平,有助于情绪管理。第二种方式是改变对当前状况的自动化反应,即对应激事件进行二次评估。比如,停下来仔细想想,错过这班车实际上并不会毁掉我的一整天。第三种方式是改变对目的状况的认知。例如,错过这班车也许为我提供了探索新事物的机会。

你可以创造性地、灵活地运用认知重评策略。当你感到压力时,尝试默念:“我可以改变自己的感受;虽然结果是不好的,但我可以从中获得学习机会;这种感受不好,但它提醒我这件事对我很重要,所以我才会因此而烦恼……”这些想法都能从不同角度重新解读应激事件,帮助我们改变最初的情绪反应。

调整呼吸,放松出行

如果你练习过瑜伽或正念冥想,那么你一定不会对调整呼吸感到陌生。通勤时的情绪起伏往往与自主神经系统的应激反应有关,而调整呼吸能有效降低应激反应的强度。

一般而言,腹式呼吸是最适宜恢复身体和精神能量的呼吸方式。研究表明,婴儿通过腹部的起伏来带动胸腔呼吸空气,但随着成长和慢性压力的累积,我们逐渐习惯于用胸腔呼吸。胸腔呼吸虽然能快速交换气体,但缺乏足够的时间让身体深度放松。想象一下,当你匆忙赶往一个即将开始的会议,你的呼吸变得急促,胸部不断起伏,到达目的地后你才会“松一口气”,但大多数人并没有意识到这个放松的关键时刻。腹式呼吸能够激活副交感神经系统,让身体进入放松、休息的状态。因此,在忙碌中找到空闲时,我们应该抓住机会进行腹式呼吸。

美国知名神经科学家史蒂芬·波格斯提出,呼气时间至少应是吸气时间的两倍,这有助于身体放松。例如,我们可以在吸气时默数“1、2”,呼气时默数“3、4、5、6”。

无论是等待公交车或地铁,还是等待红绿灯,或是坐在车辆或地铁座位上时,我们都可以练习腹式呼吸和“两倍呼气法”,从而缓解通勤时感到的压力。

除了练习调整呼吸,积极心理学的一些干预措施,如培养感恩的心态、提前规划行程、早点出发,或者为最坏的情况做好心理准备(利用锚定效应)……都能帮助我们改善通勤时的心情。

明天的通勤路上,请你稍稍放慢脚步,去感受城市的脉动和内心深处的平静。当意外发生或压力涌现时,请深呼吸并尝试调整你的看法,用一颗平常心去迎接这个挑战吧!

【责任编辑】张小萌