藏书票,书间的精灵

作者: 于苑藏书票中的每一个符号,每一句暗语,都是作者和票主向后人述说的谜语,等待藏者解读。

藏书票已有500多年的历史,在藏书票票面上,印有拉丁文“Ex-Libris”,后附票主姓名,意为“来自(某某)的藏书”。

1470年至1480年间,世界上第一枚藏书票诞生了。彼时,书籍是奢侈品,德国人约翰内斯·克纳本斯贝格太爱惜自己的藏书了,便请人设计了一张黑白木刻作品《刺猬》——一只刺猬嘴衔野花,脚踩落叶,上方的缎带是一行德文,意为“慎防刺猬随时一吻”。这分明是在告诫:此乃我之爱书,请勿随意触碰,或借去不还,否则小心刺猬扎手。

17世纪后,收藏、交换藏书票在西方成为一种时尚。19世纪下半叶,欧洲的名流、文人几乎都自己动手或请人设计属于个人的藏书票,一些书店还能根据客户的需求制作藏书票。

20世纪初,藏书票传入中国,有据可考最早的中国藏书票,是“关祖章藏书票”,描绘了一位头戴方巾的书生在书房中翻箱倒箧、秉烛展卷的情景。书箱上还标有“书林”“易书”的字样,极具中国古典神韵。

纸上瑰宝

2001年,收藏家子安在瑞士日内瓦的一家小小的旧书店,买到了第一张藏书票,直至今天,他已经收藏了上万枚藏书票。

子安说:“藏书票在票面上必须要有票主的名字,无论是以全名,还是以缩写、别名、笔名等形式出现。另一方面,作者的签名、印量、年代及技法注释同样必不可少,这一要求来自20世纪70年代藏书票世界联合会的明文规范。”

藏书票的有趣之处,还在于作者的“小把戏”,这就是画押。子安说:“画押在藏书票中就像个羞涩的孩童,作者一般会将它隐蔽地藏于画面,有时需要借助放大镜才能看清。之所以如此,是怕画押抢了票主的名头,所以将其藏在一个不引人注意的角落。”

在子安的藏品中,有两张藏书票是在波兰克拉科夫古城的一家旧书店淘到的。子安认为,波兰的藏书票较为含蓄,而欧洲其他部分的版画则崇尚木口木刻(起源于18世纪初的英国,是一种在木块横截面上进行雕刻的版画技术,木材这个面的质地细密均匀,没有横竖纹理的区分,因此可以刻制出更加精细的线条和微妙的层次变化),技法精悍,雕版纹理细腻。木口木刻藏书票多以单色调出现,黑白对比强烈,利用木头本身切面的纹理和刀刻手法将粗线条唯美化。又和画家所处年代相关,不拘泥于传统,运用简洁的红、绿、蓝三种颜色直接在黑白木刻作品上手绘填色,并且,颜色与画面内容都有呼应。

子安向笔者展示了一枚藏书票,从票主名字,可以判断她是位来自德语国家或地区的女性。子安说:“在上世纪五十年代,女性拥有自己的藏书票已不是新闻,女性开始行使并拥有自主权,还可以定制私用书票。”

早年间,子安从美国藏书票协会的一位朋友那里,寻找到一张美国画家罗克韦尔·肯特的藏书票:“萨利与我”,让他欣喜非常。子安淘到的这张“萨利与我”藏书票,是肯特专门制作的夫妇藏书票。“萨利与我”出现在1955年肯特的自传《噢上帝,是我啊》中,其上标注:仅以此票献给爱人萨利。

这枚藏书票所绘:敞开的书本之上矗立着一个柱子,柱子如树干,手臂似树枝,连理相生,夫妇俩牵手扶柱的画面情深意切。子安说:“这张藏书票,与1928年肯特制作的书票构图,几乎如出一辙,只是前作中树枝相连的果树,变成了一根简约的柱子,艺术元素的细微改变,反映了肯特对其感情生活中执着的一面。”

藏书票里的隐秘角落

每收获一枚藏书票,子安会拿起放大镜仔细揣摩,从主题、构图、技法上解读,又翻阅大量外文资料,考证藏书票的票主与画家之间的故事。子安说:“藏书票中的每一个符号,每一句暗语,都是作者和票主向后人述说的谜语,等待藏者解读。”

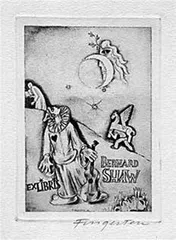

在子安的藏品中,还有一张著名作家萧伯纳的藏书票,这是萧伯纳在80岁高龄时,请著名藏书票大师、奥地利犹太裔版画家米歇尔·芬格斯坦设计的,以小丑为主题。这位大作家为何会选择小丑作为书票元素?子安翻阅大量资料,看到萧伯纳曾说过:“我在很多杂耍表演中,不知道扮演了多少次小丑”。自嘲中折射出作家本人的豁达心胸。

而小丑的形象,也多次出现在芬格斯坦的设计中。比如,1936年,作曲家斯特拉文斯基的一枚藏书票,同样由芬格斯坦设计,出现了手持吉他、仰望星空的小丑形象。

从藏书票中分析创作者的心态,是子安鉴赏藏书票时最感兴趣的。他说:“创作者所做的每张藏书票,都像日记一样,记录了他的每段人生。”

芬格斯坦在30多年的艺术创作生涯中,制作了超千枚藏书票。这位艺术家经历了颇多苦难。1913年,他到柏林定居并从事版画创作,后为躲避纳粹对犹太人的迫害,辗转到了米兰。在芬格斯坦的藏书票作品中,往往会流露出苦中作乐的幽默与调侃,这也成为艺术家鲜明的标志,由此也颇受德国作曲家理查德·施特劳斯、美国总统罗斯福等名人青睐,竞相请他设计制作藏书票。

每一枚藏书票不为人知的背后故事,是子安为之着迷的原因之一。无论是作者的人生阅历,各艺术流派的传承与发展轨迹,又或是一些小小的生活情趣,都成为子安乐此不疲找寻心仪书票的动力。

数月前,子安收到了一张由12岁的小女孩用电脑设计的藏书票“有书不读,不如白纸”,虽显稚嫩,但有志趣。

子安说:“我希望藏书票可以越来越吸引年轻人,因为它并不是那么死板。首先它是小版画,可以装饰房间,也可以送朋友。藏书票应该是以版画技法来创作的作品,但实际上,藏书票要贴在书里,就算是手画,你不可能只有一本书对吧,所以‘可复制性’是藏书票一个很重要的特性。近些年,已经开始出现用电脑设计的藏书票。电脑设计很方便,节省创作时间,最重要的是,很多年轻插画师也可以加入创作者的行列。”

直至现在,子安还记得在波兰发现喜欢的藏书票时的感受:手有些发颤,把最上面的一个册子拿下、打开,里面的藏书票显得那么的高贵又陌生。如此难忘的感觉,子安希望更多人可以拥有。

(责编:马南迪)