论汉尼拔的军事智慧

作者: 丁恒

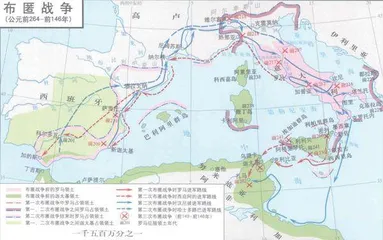

公元前218年爆发的第二次布匿战争,是罗马与迦太基争夺地中海霸权的转折点,最终由罗马赢得了艰难的胜利从而加速了其对外扩张的脚步。尽管罗马人笑到了最后,但这场史诗般的大战中最耀眼的明星却是一位迦太基将领——被后人称作“战略之父”的汉尼拔。

战争伊始,汉尼拔便挥师进军意大利,在亚平宁半岛南征北战的十数年间,这位军事天才般的巴卡家族继承人以其高超的军事才能率领迦太基军肆虐着罗马共和国的土地,几度使其面临失败的境地,公元前216年大败罗马的坎尼会战更是成为世界军事史上最为著名的战役之一。尽管最终迦太基因国家制度、后勤资源、军队素质等诸多因素败于罗马,但汉尼拔在这场大战中多次展现出其卓越的军事才能也不禁令后人所叹服。《孙子兵法》作为我国的传统兵学圣典,以精邃富赡的思想体现了古代中国军事思想的精华而闻名于中外,至今仍有十分重要的现实价值。以《孙子兵法》角度审视汉尼拔在第二次布匿战争中的具体表现,体会这位迦太基名将所展现出的军事智慧同时,也能更加深刻感受到我国传统兵学思想的博大精深。

“出其不意”且“避实击虚”——主动翻越阿尔卑斯山

公元前218年,第二次布匿战争随着罗马向迦太基宣战而正式打响。一开始,罗马军兵分两路:计划一路去进攻西班牙牵制汉尼拔(西班牙作为汉尼拔的大本营已由巴卡家族经略多年),另一路直接前往西西里进攻北非的迦太基本土。当时罗马海军面对迦太基有绝对优势,而陆军主力基本都在意大利南部准备渡海作战,只有北部稍显薄弱,但阿尔卑斯山作为屏障难以逾越。

孙子曰“攻其不备,出其不意”(《孙子兵法·始计篇》),“兵之胜,避实而击虚”(《孙子兵法·虚实篇》)。“虚”与“实”乃指战场双方优劣之态,其并非固定而是可以相互转换。在充分了解敌军部署后,即要在敌人没有防备之时进攻,在敌人意料之外行动,同时兵力的运用还要避开敌人力量强大之处而选择打击对方薄弱点,这样取胜的机会自然较大。

汉尼拔对此情景作出大胆的决定——越过罗纳河,翻越阿尔卑斯山,进攻意大利。当时的人以半神赫拉克勒斯(Herakles)与汉尼拔相比,因为前者是在神话中同样翻越阿尔卑斯山的英雄。尽管对于汉尼拔翻越阿尔卑斯山选择路线的问题一直存在争议,但事实是这位迦太基的天才最终以损失大半兵力的代价到达意大利平原。这如同天降神兵的奇迹令罗马人措手不及,只得改变作战计划转而应对汉尼拔:原先计划进攻西班牙的普布利乌斯·科尔内利乌斯·西庇阿只留下一部分兵力继续向伊比利亚半岛进军,而自己则率领另一部分军队立刻回师堵截迦太基军;原被派往西西里意图进攻迦太基本土的提比略·森普罗尼乌斯·隆古斯则直接撤回意大利本土。汉尼拔以出色的决断力出其不意,避实击虚,避开罗马军队主力,为自己赢得战场先机的同时也缓解了迦太基本土面临的入侵压力。

“因粮于敌”且“不战而屈人之兵”——补给粮秣就地解决

汉尼拔入侵意大利作为非本土作战,最大的问题则是后勤补给。

孙子曰“善用兵者,役不在籍,粮不三载,取用于国,因粮于敌,故军食可足也”(《孙子兵法·作战篇》)。即是说善用兵的人,不会一再征集士卒,也不会多次远途运送粮食,出征时带足粮饷,进入敌国后就地解决,这样军队的粮草供应就可以解决。

针对这一点,早在汉尼拔率军翻越阿尔卑斯山前,他就派手下去走访行军路线的各个部落,尤其是山南高卢地区,希望在行军途中可以获得他们的支持甚至联合一起对抗罗马。汉尼拔抓住了部分部落屡次惨败罗马人的惨痛记忆,因此一些部落很愿意帮助汉尼拔。除了友好的方式外,汉尼拔还采取屠戮部落与城邦的方式以补给粮秣,同时也起到震慑的作用。汉尼拔以“掠乡分众,廓地分利,悬权而动”之手段,便使“军食可足矣”。此外,汉尼拔深入意大利之后,在对罗马作战数次获胜的前提下,这位年轻的将军也利用罗马与同盟者的矛盾,对后者进行分化瓦解,利用当地的人力物力并及时获得补给。

汉尼拔恩威并施,在对罗马取得连胜之后以其展现出的高压威慑使得相当一部分罗马盟邦转投自己,这也正是孙子口中的“故善用兵者,屈人之兵而非战也”(《孙子兵法·谋攻篇》)。即善用兵的人往往以非战争的方式让敌人屈服。尽管罗马的拖延战术在最后的确让迦太基军顾此失彼,但在战斗前期汉尼拔的这种以“不战而屈人之兵”的外交政策,使得补给问题在尽可能减少与诸多部落战斗的前提下暂时得到了缓解,此外也在一定程度上分化了罗马同盟,削弱了罗马的力量。

得“地形之利”以“能而示之不能”——抢占先机且诱敌深入

公元前218年底,汉尼拔与罗马军对峙特里比亚河,在之前的提契努斯河一战中,初来乍到的迦太基军已经给过罗马下马威,因此当时的罗马指挥官隆古斯急切地希望赢得一场胜利。汉尼拔抓住了罗马人急于一战的心理,早在开战前他便与手下将领策马来到特里比亚河西岸的平原上进行勘测,找寻有利地理位置,并决定在一处流经平原的河道处设下伏兵。此景不难让人想到在1805年奥斯特里茨战役战前的波拿巴·拿破仑,这位法国皇帝似乎是有意“致敬经典”。

关于地形,孙子曰“夫地形者,兵之助也。料敌制胜,计险厄远近,上将之道也。知此而用战者必胜,不知此而用战者必败”(《孙子兵法·地形篇》)。战争中,地形对于作战双方的作用不言而喻,孙子强调将帅在战前勘察地形的重要性,出色的军事统帅必须能够正确且及时地对地形做出分析并正确判断敌情。汉尼拔在作战过程中在该方面深刻体现出一位优秀指挥官的严谨。

开战后,汉尼拔先是用努米底亚骑兵攻击罗马岗哨诱其交战,再佯败后撤,引诱罗马军过河,使战场在更有利于迦太基骑兵的平原处展开。这可谓是“故能而示之不能”(《孙子兵法·始计篇》),即能与之交战却假装败退,以此引诱敌军。正如汉尼拔所愿,隆古斯立刻下令全军追击,率领全军蹚过特里比亚河。孙子曰“敌远而挑战者,欲人进攻之”(《孙子兵法·行军篇》)。即是说敌人离我军较远却来挑战骚扰的,是企图诱惑我军前进。隆古斯显然没有意识到这一点,下令急于出兵。这也正是孙子说的“将有五危”中的“忿速”,即将领太过急躁。随后汉尼拔以逸待劳,在战斗中充分发挥迦太基的骑兵优势加之先前安排的伏兵出击,罗马军队再次败北。

“出其所不趋,趋其所不意”——随机应变中反客为主

公元前217年,特里比亚河之战失利的罗马一方再次组织军队来阻击汉尼拔。计划翻越亚平宁山脉进入伊特鲁利亚的汉尼拔深知与罗马军正面对抗的风险,这位军事天才再次做出令罗马人出乎意料的决策。

孙子曰“出其所不趋,趋其所不意”(《孙子兵法·虚实篇》),即出兵行军要进出于敌方不去之处,奔向对方想不到的地方,这样往往可以掌握先机。汉尼拔为避免与罗马交战,翻越亚平宁山脉后选择强行穿过亚诺河周围的大片沼泽,这不仅是诈敌之计,同先前翻越阿尔卑斯山一样,做出如此艰难的选择实际上也是在强化士兵的质量,起到优胜劣汰之作用。这些沼泽在冬天经历降雨之后已经严重泛滥,行军更加困难。尽管汉尼拔军花费数天时间才艰难穿过沼泽,许多士兵只能倚靠在辎重甚至是倒毙的骡子上休息,汉尼拔本人也身患眼疾,因得不到妥善治疗而导致一只眼失明,但他们又一次出其不意地绕过罗马重点设防的阵地,未受敌军阻拦就跨越了险峻的障碍。面对此境,罗马军只得被迫掉头追击,原本设想的“瓮中捉鳖”被汉尼拔化解。

汉尼拔以出其不意的行动化被动为主动,在随后的特拉西梅诺湖之战中,他再一次通过对战场的勘察,得地形之利,提前在预设战场设下伏兵,并依然抓住了当时罗马指挥官弗拉米尼乌斯急于开战的心理(罗马执政官将领往往继承传统的好战心理,追求在任期结束前有所成就,这一点常被汉尼拔所利用),派出散兵持续败退,诱使罗马军鲁莽前进,最终完全进入汉尼拔设想的剧情,罗马军队再次折戟。

“致人而不致人”——身处逆境下掌握主动

公元前217年6月,汉尼拔在特拉西梅诺湖之战中再次重创罗马军,罗马元老院在数次失利之后为应对危机,任命费边为军事独裁官。这位出身显贵的独裁官上任后采取了一种在当时不为罗马人所理解的拖延战术对抗汉尼拔,后者持续在意大利东岸的平原上向南移动,攻陷与拉拢一系列罗马同盟城镇,并试图以洗劫罗马盟邦的土地来挑衅费边前来迎战,但费边始终不为所动。最终费边在汉尼拔通往法莱努斯平原的必经之路布下重兵,面对困境,汉尼拔再次展现出了他出色的用兵之法。

孙子曰“故善动敌者,行之,敌必从之”(《孙子兵法·势篇》),即是说善于调动敌方行动的将帅,能伪装假象迷惑敌人,敌人则“听从”我方调动,我方便可从中获利。

面对困境,汉尼拔命部下找来大量公牛,将树枝绑于牛角,随后命将士们在夜晚充分休息。到半夜之时,汉尼拔命士兵点燃牛角上的树枝,驱赶牛群走上山脊,罗马军看到远处火光误以为是敌军上山便离开自己守备位置前去攻击,费边以为汉尼拔军想要改变阵地,但他担心夜间作战难度较大便决定坚守营地等待天亮。而此时的汉尼拔军已经趁着夜色与罗马人的混乱带领全军成功撤离。敌人从插翅难飞的困境中逃离,这显然是对费边的羞辱,而汉尼拔以假象迷惑敌军致使罗马军队完全被汉尼拔迷惑,这也正是孙子所谓的“故善战者,致人而不致于人”(《孙子兵法·虚实篇》),即善战之将领,总能调动敌方而不为敌方所动。

“庙算”充分“以奇胜”——运筹帷幄中以奇制胜

公元前216年8月,汉尼拔军与罗马军对峙于奥菲狄乌斯河畔的坎尼。罗马方面,两位执政官保卢斯与瓦罗率领的部队总兵力达到8万步兵与6000名骑兵,而汉尼拔一方只有4万步兵和1万名骑兵。罗马一方在战前面对汉尼拔军有绝对的优势,而汉尼拔仅骑兵略多于罗马军。

孙子曰“故策之而知得失之计,作之而知动静之理”(《孙子兵法·虚实篇》)。即可以通过缜密的分析便可判断敌人作战计划的优劣得失,诱使敌人行动便可以了解其动静规律。又曰“多算胜,少算不胜”(《孙子兵法·计篇》),即筹备周密,条件充分就能获胜;筹备疏忽,条件不足就会败北。汉尼拔在开战前便已经对战场的地形与气候条件等客观条件进行分析,如他得出结论,假若他背对东南风列阵,那么风沙则会蒙蔽敌军。此外,汉尼拔通过之前与罗马军的交锋对其战术深谙于心,李维就表示“汉尼拔对自己的敌人了如指掌,就像洞悉自己的军队一样”。他预料到罗马的战术会将精锐主力放置中军,两侧由骑兵保护侧翼,对此,汉尼拔做出变阵,决定“避实击虚”。他深知在正面步兵战中自己并不占优势,而自己获胜的因素在于骑兵,因此将自己的西班牙高卢中军摆成了凸向罗马军的月牙形,并将精锐非洲步兵安排于月牙的两端,以此来尽可能让自己的步兵拖延时间,这样等待两侧骑兵击破敌军后便可赶来支援。

开战后不久,罗马中军不断逼迫迦太基军向后撤,月牙逐渐变成直线,到最后变为向内凹陷的月牙。此时两端埋伏的汉尼拔精锐非洲步兵开始发挥作用,他们在两侧如同钳子一般不断给罗马军施加压力,阵线不断收缩,罗马军被挤在一团无法发挥军团作战的优势。最后,汉尼拔中军成功等来了两侧已经击退罗马骑兵的己方骑兵,转而杀向罗马后方收起包围圈,战场瞬间变为了汉尼拔军单方面的屠杀。汉尼拔扬长避短,用灵活的战术充分发挥了他的骑兵优势,最终以损失不到一万人的代价几乎使罗马军全军覆没,深刻体现孙子所讲的“知彼知己,百战不殆”(《孙子兵法·谋攻篇》)。双方对战以传统的常规列阵进行,但汉尼拔又能在常规作战中以意想不到的战术调整来取胜,可谓“以正合,以奇胜”(《孙子兵法·势篇》)。

结语

汉尼拔从公元前218年翻越阿尔卑斯山到达亚平宁半岛,一直到公元前202年才再次回到非洲迦太基本土,这十数年间,汉尼拔以其卓越的军事才能先后取得了提契努斯河战役、特里比亚河战役、特拉西梅诺湖战役以及坎尼会战等一系列的胜利,并通过外交分化及武力震慑手段占据了卡普亚等一大批罗马城镇,一度直达罗马城下,以一己之力将亚平宁霸主逼入绝境。不禁令人发问:罗马在第二次布匿战争中几度崩溃,为何仍成为最后的赢家?《孙子兵法》中同样给出了问题的答案。

正所谓“胜者之战也,若决积水于千仞之溪也,形也”(《孙子兵法·形篇》)。大国间的全面战争显然更为看重国家的综合实力,罗马的胜利并非一人为之,而是基于其强大的国力。相对于迦太基,罗马在政府决策效能、后勤资源体量、将领指挥水准、士兵军事素养等方面均更胜一筹,可谓是“以镒称铢”。迦太基只有一个汉尼拔,而罗马终因其整体综合实力而笑到最后。

尽管汉尼拔最终饮恨败北,但其在第二次布匿战争中所涌现出的军事智慧已在军事史上写下了浓墨重彩的一笔,将与那段波诡云谲的战争岁月一同永存于文明记忆中,不被遗忘。

责任编辑:刘靖鑫