浅析北宋书法家周越书法及其对时人的影响

作者: 李敏

周越书法在北宋书坛盛行了20余年,他的真、草二体使“学者翕然宗之”。虽然受到了“宋四家”(苏轼、黄庭坚、米芾和蔡襄)等“尚意”书法家的抨击,但在某种程度上促进了北宋后期“尚意”书风的形成。可以说,周越是北宋书风转变中承前启后的关键性人物。

一、周越书学渊源

周越,字子发、清臣,淄州邹平(今山东省邹平市)人。周越一生仕途平淡,25岁入仕,曾被任命为国子监书学博士、三门发运判官、尚书膳部员外郞、主客郞中等。由于北宋初期国家政权不稳,书学教育并不受重视,周越所担任的国子监书学博士也就空有其名,但国子监书学博士一职不是任人而为之,被任命者必须具有一定的书法功底。景佑三年(1036年)到庆历三年(1043年)这8年间,周越的书法日益精湛,在北宋初期的书坛中占据着一席之地。

北宋初期的文化氛围和书法家对周越的书学有很大的影响。北宋初期,宋太宗赵炅采取了诸多措施以巩固国家政权。文化方面,宋太宗授意编撰了《太平御览》《太平广记》《文苑英华》。宋太宗酷爱书法,并时常与晚唐、五代降臣共同探讨书法,其中后蜀王著最受太宗器重。王著善正、行书,南宋书法家陈槱的《负暄野录》中记载:“世称‘小王书’,盖称太宗皇帝时王著也。本学虞永兴书,其波磔加长,体尚妩媚……今中都习书诰敕者,悉规仿著字,谓之‘小王书’,亦曰‘院体’,言翰林院所尚也。”王著书法从虞世南入手,并深学“二王”(王羲之、王献之),翰林院皆学习他的书法。曹宝麟先生认为,“王著对北宋学虞世南一系的人如周越、宋绶、蔡襄等,有着较大的影响”。周越取法虞世南(在楷书方面),还受到王著取法虞世南的影响(在行书方面)。曹宝麟先生还指出:“比范(仲淹)、宋(绶)年龄还大的周越,从他的书法实践中考察,颇能看作是李宗谔向宋绶过渡的桥梁。”可见,周越的书学与李宗谔和宋绶也有很大的关系。北宋初期书法家李宗谔的书法以肥为美,宋绶偏向于以瘦为美,周越的书法则在肥瘦之间,不偏不倚。

周越的书学受家学的影响也颇深,准确来说,是受他的兄长周起的影响颇深。周越出生于仕宦家庭,兄长周起“为人俶党,有大节,敏于文学,达于政事”,而关于兄弟二人年龄相差,笔者整理相关资料推测二人相差在10岁左右,可知周越无论在为人还是书艺方面都可能潜移默化地受到周起的影响。宋代曾巩在《隆平集》中曾指出:“起善真、行书,弟越亦以能书称。”关于周起的书法作品,无相关资料记载。此外,周越“家藏书至万余卷”,使他有机会看到各代书家的名迹真品,因此他们的书法比一般学书法者在临帖与取法上少走许多弯路。

二、周越传世书迹分析

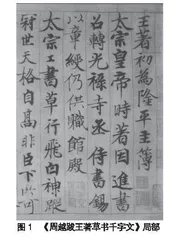

跋一般书写于作品之后,是宋代最具特色的一种文体。周越的书迹借助跋的形式得以流传。当代书法家启功先生对其跋评价很高:“子发书名冠宋初,流传照乘四明珠。寥寥跋尾谁能及,不是苏髯莫唤奴。”周越书写的跋有小楷《洛神赋十三行跋》、行楷《周越跋王著草书千字文》、草书《怀素律公帖跋》等。但由于在北宋时不断流散,真伪难辨。只有一件作品可以确定为周越所写,即学者李敖收藏的《周越跋王著草书千字文》(后收藏于辽宁博物馆)。

《周越跋王著草书千字文》(见图1),长138厘米,宽51厘米,绢本设色,字体为行楷,全文12行,共102字。全文用笔灵动而瘦劲,极具力量感,笔画间有连带笔意,点画交代清楚,一个笔画内轻重变化多样,方圆兼备,方折笔尤为突出,如“为”“宗”“锡”等字中方折笔的书写起笔多为空中作势露锋入笔,竖画入笔多偏头,带有碑的感觉,即笔尖着纸后改变运笔方向后起笔,在长捺画收笔中,故意拖长,与黄庭坚的“长枪大戟”颇有几分相似。结字上,多偏纵长,略带方正,中宫紧收,重心向上,左右舒展,笔画衔接自然,偏旁部首搭配恰到好处,严谨而不失气韵,与薛稷的书法结构有相似之处。其布白上有行无列,字字紧凑且独立,一改唐代通篇有行有列舒朗的布局,大小错落有致。全文前三行用笔凝重,可能与皇帝命令书写前期心里有所拘束有关,到后面书写状态渐入佳境,形成法度严谨、端雅遒逸的书法风格。此跋书写于周越晚年,其书写的规范性,体现出周越扎实的书法功底。通观《周越跋王著草书千字文》,可以发现周越的书法总体在唐代的“法度”笼罩之下,但在章法错落安排中又可以看到其对“意”的初探。

《怀素律公帖》与草书《怀素律公帖跋》共为一体,今只有宋石刻拓本留世,现存西安碑林博物馆。《怀素律公帖跋》(见图2)书写内容为“越观怀素之书,有飞动之势,若悬岩坠石、惊电遣光也,珍重珍重,景祐三年五月十六日”。文中记录书写时间为景祐三年(1036年)。该跋虽仅有4行34字,却不禁流露出随心所至却不逾规矩的书写状态。与《周越跋王著草书千字文》书写心境完全不同,周越书写的《怀素律公帖跋》笔力苍劲沉着,重骨力,体方笔圆,转折自如。结体宽博,笔画舒展,字势大开大合,行文跌宕起伏,大小错落,虽为草书却字字独立,通篇气畅,上追盛唐草书之气势。宋代朱长文在《墨池编》中评其“草书精熟,博学有法度”。

《周越跋王著草书千字文》用笔娴熟,风格萧散,体现出书法技艺的高超。从《周越跋王著草书千字文》可以看出宋初书法依旧未摆脱前朝唐代“尚法”书风的束缚,但出现了追求自由“尚意”书风的萌芽。《怀素律公帖跋》虽为拓本,但其结体宽阔,线条苍劲,字字独立,可以看出受张旭、怀素的影响比较大,为“宋四家”的书法创造进行了铺垫。

三、时人取法

《宣和书谱》云:“天圣、庆历间以书显,学者翕然宗之。落笔刚劲足法度,字字不妄作。然而真行尤入妙,草字入能也。越之家昆季子侄无不能书,亦其所渐者然耶?说者以谓怀素作字,正合越之俭(俭通险)劣;若方古人,固为得笔,徜灭俗气,当为第一流矣。”北宋初期,周越作为为数不多的书法家在北宋书坛受到了众多学习书法者的追捧。宋仁宗在位42年,稳定的政治环境为周越书法的发展奠定了良好的基础。

“宋四家”是北宋时期取法周越的具有代表性的书法家。蔡襄早期的作品《门屏帖》,行笔结体多有变化,笔圆韵满,沉着明润,气骨潇逸而不俗,达到了端庄而又飘逸的境地。与周越的《周越跋王著草书千字文》一样,书法浑厚端庄,淳淡婉美,自成一体,蔡襄的飞草作品《陶生帖》,极具晋唐风韵,与周越的《怀素律公帖跋》书写有诸多相似之处:第一,线条的斩截顿挫处理相似。《怀素律公帖跋》中“怀”“素”字和《陶生帖》中的“昔”“为”等字中的折笔,方棱斩截之势极为明显。第二,二者都是结体左右开阔,多扁宽字形。《怀素律公帖跋》中的“也”字和《陶生帖》中的“也”字,都是扁宽字形,在最后一笔“竖弯钩”的书写上都是两头尖,中间粗,以短促而有力的一个斜笔结尾。章法上也是行距大于字距,字字分明且大小错落。

黄庭坚学草书时也曾取法周越,并评价道:“周子发下笔沉着,是古人法。若使笔意姿媚似苏子瞻,便觉行间茂密,去古人不远矣,何止独步于今代耶?”后期黄庭坚把“抖擞”“俗气”等问题归咎于周越,他说“予学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱”。可以看出,黄庭坚前期对周越书法是给予肯定的,并以周越为师,而后书学功力长进变肯定为批评。以黄庭坚草书代表作品《诸上座帖》为例,其风格独特,结体大开大合,笔触奔放自如,充满了生命力和动感。在这幅作品中,黄庭坚不限于追求周越所注重的“形”,而是上升到对“神”“韵”的探索,故对周越缺乏变化的“流行书风”不再满足。综上得知,黄庭坚作品中无论是跌宕的笔势、较长的引笔,还是化险为夷的字势,都是对宋初书风的进一步探索和大胆创造,促进了北宋后期“尚意”书风的形成。

米芾孩童时期,对书法的学习从颜真卿、欧阳询入手,十岁时在行书方面学习过周越,后集众家所长,形成“尚姿”书风。米芾学习周越行书,更多是受到当时书法风气的影响,因为周越书法当时正盛行。米芾学习周越书法之后,转而学习中唐书法家段季展。后来他评价周越书法“如轻薄少年舞剑,气势空健而举刃交加”。

苏轼在草书论述中也提及周越:“书初无意于佳,乃佳尔。草书虽是积学乃成,然要是出于欲速。古人云,‘匆匆不及草书’,此语非是。若‘匆匆不及’,乃是平时亦有意于学,此弊之极,遂至于周越、仲翼,无足怪者。吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”苏轼认为初学书法时不要刻意求佳,应放松随意,自然能达佳境,更多强调书写的随意性与抒情性。

周越在北宋初期被众多书者学习,以苏轼、黄庭坚、米芾为代表的书法家虽然也曾取法周越,但他们后期“尚意”。

四、结语

北宋初期书法,总体上延承晚唐、五代十国书法的余绪,并且出现了以书法家李宗谔为代表的“趋时贵书”现象。与李宗谔不同,周越不过一介小吏,却受到了时人的追捧,甚至出现了“天圣、庆历间以书显,学者翕然宗之”的局面。想必周越的书法技艺在当时一定很高超,是一个凭借实力去征服学习书法者的书法家。周越书法驰骋北宋书坛20余年,影响了诸如“苏黄米”等书法家,即使在后期他们对周越书法褒贬不一。

综观周越书法,可以说周越既是“尚法”书风的继承者,也是“尚意”书风的奠基者。正如曹宝麟先生所说:“我觉得周越的历史作用有些与褚遂良相似。如果说,褚氏书风承继了东晋至初唐的瘦劲,而结构改变了初瘦的紧长为宽方,以至使颜真卿得到创新余地的话,那么周越是同样处在自宋初崇王过渡到后期尚颜的交汇点上。”

(西安思源学院)

作者简介:李敏(1995—),女,山西长治人,硕士研究生,助教,研究方向为中国书法史。

责任编辑 高瑞