英语学习活动观指引下的初中英语听说教学实践研究

作者: 李天

【摘要】听说教学作为英语教学的重要组成部分,贯穿整个英语教学过程,具有促进学生听说能力发展的作用。文章以新课标提出的英语学习活动观理念为指引,结合人教版英语七年级下册(旧版)Unit 7“It's raining!”Section B 1a—1e的教学,探寻建构学习理解类活动、应用实践类活动、迁移创新类活动的策略,以期发挥听说教学价值,促进学生听说能力的提升。

【关键词】初中英语;听说教学;学习活动观

作者简介:李天(1987—),女,陕西省安康市汉滨区汉滨初级中学。

听说能力作为语言能力的重要组成部分,是学生必须具备的关键能力。听说能力的发展离不开日常的英语听说教学。纵观当前的初中英语听说教学,部分教师仍在传统教学理念的影响下采取灌输式方式实施听说教学[1],学生被动地参与,机械地接受英语知识、回答问题,很少主动地倾听他人、自由地表达。《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)中提出“践行学思结合、用创为本的英语学习活动观”这一课程理念,要求教师引导学生走进真实情境中,体验学习理解类活动、应用实践类活动、迁移创新类活动,促使学生在掌握文化知识、建构知识关联的同时,初步应用所学知识,内化学习成果,学会运用所学知识解决生活中的问题[2]。要想有效地开展英语听说教学,教师应当在正确认识新课标理念的情况下,以英语学习活动观为指引,精心组织学习理解类、应用实践类、迁移创新类听说活动,让学生在活动体验过程中实现螺旋式发展。

一、组织学习理解类听说活动

新课标指明,学习理解类活动是以语篇为基础,以感知与注意、获取与梳理、概括与整合等为主的活动[3]。因此,教师应以这三种形式为主,组织学习理解类听说活动。

(一)创设主题情境,组织感知与注意活动

新课标指出,创设主题情境可以在激活学生已有知识经验的情况下,使学生初步了解语言知识、文化背景知识等,主动建立已有认知与学习主题之间的关联,形成学习期待。实际上,学生体验主题情境的过程正是其感知与注意的过程。所以,教师要依据语篇主题创设情境,为学生提供体验感知与注意活动的机会。

Section B 1a—1e中的语篇围绕朋友通过打电话问候彼此、询问天气情况和彼此正在做的事情展开,属于“人与社会”这一主题语境。大部分学生在现实生活中已经能够利用打电话的方式与他人进行交流,探讨天气情况、彼此正在做的事情。学生也乐于与他人交流这些内容。但是,学生缺少用英语交流这些内容的经验,在交流的过程中很容易出现诸多语言运用问题。针对这一情况,教师可以依据语篇主题语境,联系学生的生活经验,出示当地近一周的天气预报,让学生与同桌模拟打电话的情景,相互询问最近的天气情况。学生会在体验主题情境的过程中迁移已有英语知识和生活认知,先用英语打招呼、问候彼此,再试着用英语交流天气情况。但是,学生在交流天气情况的过程中会遇到一些语用问题。这时,教师可以引导他们使用目标句式与同伴探讨天气情况。这样一来,学生既可以形成积极的学习情感,又可以初步建立已有认知与学习主题之间的联系,主动体验深层次的活动。

(二)提出问题,组织获取与梳理、概括与整合活动

新课标指出,教师要在学生形成学习期待的基础上,以解决问题为目的,组织获取与梳理、概括与整合等活动,让学生从语篇中获得与主题相关的知识,初步感知语言所表达的意义。所以,在组织感知与注意活动后,教师要在尊重学情的基础上,从语篇中挖掘问题、提出问题,驱动学生获取、梳理信息或概括、整合信息。

例如,在学生进入主题情境后,教师可以先利用多媒体技术展示教材中的插图,引导学生猜测主人公的对话内容,进一步增强学生的探究兴趣。接着,教师可以围绕语篇内容提出三个问题:“How is it going with Eric? How is it going with Mary? Why is she calling Eric?”。与此同时,教师可以播放听力材料。学生会带着问题认真倾听,从中获取关键信息,并主动分析、梳理信息,初步了解语篇内容。教师可以再次播放听力材料,要求学生再次倾听,获取信息,完善自己的已有认知。之后,教师可以第三次播放听力材料,要求学生验证自己的信息。大部分学生可以在反复倾听的过程中有目的地获取信息、梳理信息,轻松地习得文化知识。在此基础上,教师可以组织展示活动,鼓励学生积极回答问题。实际上,表述问题答案的过程正是学生概括、整合信息的过程。在这一过程中,学生可以发现自己的问题,有针对性地解决问题,获取正确的信息,理解语篇内容,丰富听力经验,为提高听力奠定坚实的基础。

二、组织应用实践类听说活动

新课标指出,关于应用实践类活动,教师要以学习理解类活动为基础,引导学生体验以描述与阐释、分析与判断、内化与运用等为主的语言实践活动,使他们在内化知识的同时,感悟文化意蕴,促进知识向能力的转化[4]。教师可以在教学实践过程中搭建支架,助力学生体验不同的语言实践活动。

(一)搭建图表支架,助力学生体验描述与阐释活动

图表支架是指教师利用概念图、思维导图、韦恩图、评价量规等图表为学生搭建的学习支架。图表形式直观、清晰,可以辅助学生形成清晰的认知和逻辑思维,也可以助力学生逻辑清晰地描述内容、阐释看法。所以,教师要依据语篇内容搭建图表支架,助力学生进行描述、阐释。

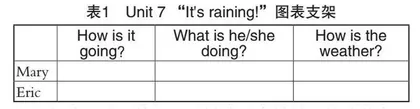

例如,为让学生能准确地描述、阐释语篇话题内容,教师可以利用多媒体技术呈现以下图表(如表1所示)。

与此同时,教师可以播放听力材料,鼓励学生运用学过的策略进行倾听,获取细节信息,并对其进行分析、整合,在表格中填写简练的语句,描述语篇内容。在此基础上,教师可以表格中的内容为着眼点,提出问题,驱动学生阐释自己的看法。教师可以引导学生回顾语篇内容,结合具体语境阐释“be doing”的用法。当学生提到“表示正在做的事情”时,教师可鼓励他们利用“be doing”表述自己正在做的事情。这样,学生可以在理解语篇内容的基础上掌握基础知识,同时锻炼听力、语言表达能力,提高课堂学习效果。

(二)搭建问题支架,助力学生体验分析与判断活动

问题支架是教师利用层层递进的问题为学生搭建的学习支架。问题支架能激活学生的思维,让学生有目的地进行分析、判断,得出结论,锻炼学生的思维能力和语用能力。所以,教师可以语篇内容为基础,以分析、判断为重点,搭建问题支架。

例如,在学生了解语篇的基本内容后,教师可以提出问题:“What topics does the text consist of?”。学生会在迁移已有认知的情况下有目的地倾听、分析语篇内容,发现“greet each other”“talk about activities”“talk about weather”这三个话题,主动进行描述。教师可以继续发问:“Think about your own life experience and guess what they will ask after asking each other what they are doing.”。学生会在这一问题的驱动下从语篇回到现实生活,回想自己的生活经历,提出猜想。例如,有的学生提道:“They may ask each other how they feel right now.”。有的学生提道:“They may ask each other what to do next. ”。还有的学生提道:“They may invite others to experience other activities while knowing what each other is doing.”。其他学生则认真倾听、思考,联系自己的生活经验判断猜想是否正确。当觉得猜想不正确时,学生会提出自己的看法和理由。这样,学生会进入良好的听、说状态中,进行分析、判断、探讨,由此锻炼语用能力和思维能力,提高自身的听说水平。

(三)搭建活动支架,助力学生体验内化与运用活动

活动支架是教师利用角色扮演、演讲、辩论等活动为学生搭建的学习支架。这些活动都具有应用性,可以让学生获得运用和内化所学知识的机会。因此,教师要在尊重学生听说成果的基础上,确定某种活动形式,精心组织内化与运用活动。

学生通过参加应用实践类活动可以由浅入深地理解语篇内容,同时掌握语言知识,锻炼语用能力,为进行自由表达做准备。英语听说教学的目的是引导学生在生活中听英语、说英语,提高英语运用能力。对此,教师可以在尊重学情的基础上,联系现实生活,以学生的猜想、判断成果为依据,组织角色扮演活动,鼓励同桌二人分别扮演Mary和Eric,继续对话。对话过程其实是学生运用生活经验、迁移英语认知的过程,可以使学生在获取丰富的语用素材的基础上灵活地运用英语进行表达,做到学以致用,切实内化学习成果,提高语用能力。在此过程中,教师可以随机选择几组代表,鼓励他们当众进行对话表演,同时要求其他学生认真倾听,发现对话内容、语言运用等方面存在的问题,提出问题和解决对策。这样,大部分学生可以在锻炼听力的同时,掌握正确的语言运用规则,提高口语表达能力。

三、组织迁移创新类听说活动

新课标指出,关于迁移创新类活动,教师要把握想象与创造、批判与评价等超越语篇的学习活动的要求,让学生通过体验活动实现从能力向素养的转变[5]。为实现这一点,教师可以组织实践活动,让学生获得想象与创造的机会,并融入多元评价,让学生进行批判、评价。

(一)组织实践活动,引导学生想象与创造

实践活动是以真实情境为依托,以知识应用为主的活动。学生在体验此活动的过程中会主动联系自己的生活经历,创设新的真实情境,与他人一起进行创造性交流[6]。创造性交流的过程实际上是学生认真倾听、创造性表达的过程,可以促进学生听说能力的发展。

例如,在学生体验学习理解类活动、应用实践类活动后,教师可以在尊重他们学情的基础上,鼓励同桌二人模拟与异地朋友打电话的场景,确定打电话的目的,并展开对话。此活动具有开放性,很容易调动学生的积极性,促使学生想象各种场景、对话内容,进行实践。学生会与朋友讨论几天后的天气情况,交流彼此的活动安排,或讨论自己几天后要做的事情以及自己内心的想法等。在实践过程中,学生会主动联想,运用学到的英语知识,认真地进行英语对话。学生还会认真倾听对方表达的内容,发现语用问题,提出解决对策。在互帮互助中,学生能够更加准确、流畅地进行对话,他们的听说能力能够得到提高。

(二)组织展示活动,引导学生批判与评价

展示活动是学生了解彼此情况、教师了解学生情况的途径。通过展示活动,教师可以获得第一手资源,客观地进行批判,发现学生表现好的地方和不足,有针对性地进行评价,帮助学生查漏补缺、扬长避短,获得进一步发展。所以,教师要在学生体验实践活动的基础上,组织展示活动,并与他们一起进行批判、评价。

例如,在学生体验与异地朋友打电话这一实践活动时,教师可以随机选择几组代表,鼓励他们登台展示,同时要求台下的学生认真倾听、思考,发现他们表现好的地方,进行口头赞赏,并从中汲取经验;发现存在的语用问题、思维逻辑问题等,有针对性地提出解决建议。在批判和评价的过程中,大部分学生可以主动查漏补缺,进一步提高英语水平。在各组代表展示结束后,教师可以站在整体角度,表扬他们表现好的地方,指出他们的不足。接着,教师可以播放听力材料,引导学生再次倾听,总结本节课的学习内容、知识应用方案等,使他们获得进一步的发展。最后,教师可以利用英语课后服务时间,鼓励学生自主结对子,自由地运用自己的语言知识进行对话,促使他们学以致用,巩固学习成果,提高听力和口语表达能力。

结语

在学习活动观的指引下开展英语听说教学,可以在改变传统教学局面的同时,促使学生踊跃参加学习活动,让学生扎实地掌握语言知识,锻炼听说能力,提高语用能力、思维能力等,推动英语听说教学的发展。所以,教师要组织学习理解类活动、应用实践类活动、迁移创新类活动。在未来,教师要发挥专业能力,探索更多创设学习活动的策略,真正在英语听说教学中落实学习活动观。

【参考文献】

[1]施春芳.英语学习活动观指导下的初中英语听说教学初探[J].英语学习,2024(2):59-61.

[2]王雅芳.基于英语学习活动观的初中英语听说教学设计思路探究:以Unit 4 Where’s my schoolbag? Section A 1a—1c为例[J].英语教师,2023,23(16):144-149.

[3]田茜.基于英语学习活动观的初中英语听说教学模式构建与应用研究[D].重庆:四川外国语大学,2023.

[4]顾海燕.学思结合·学用结合·学创结合:基于英语学习活动观的初中英语听说教学实践[J].教学月刊·中学版(外语教学),2023(1/2):92-95.

[5]肖利蓉,尹平.基于英语学习活动观的初中英语听说教学设计与实践:以Unit 2 This is my sister Section A 1a—1c为例[J].英语教师,2022,22(12):77-81.

[6]柏云.英语学习活动观视域下初中英语听说教学探索:以人教版初中英语七下Unit1“Can you play the guitar?”(1a-2c)听说课为例[J].校园英语,2022(22):12-15.