浴火重生的华沙

作者: 顾剑

华沙的老城集市广场被色彩艳丽的“老房子”包裹着,广场边还留有一段古城墙的墙基,另一侧是中世纪风格的城堡。从这片中心城区向南沿着热闹而宽敞的主干道步行,会经过华沙大学、总统府等著名建筑。徜徉在华沙中心城区的游客们很难想象,无论这片城区的建筑物看上去有多古老,19世纪新古典风格也好,中世纪的城墙、城堡也罢,其实全都是二战后重建的仿古建筑,有人说,整个华沙城没有一栋建筑,一座雕塑的历史早过1945年。二战中被战火摧毁的城市有很多,而被战争摧毁得最彻底的大城市,非华沙莫属。

一般情况下,被法西斯占领的城市会经过两次易手,一次是沦陷,一次是解放。华沙经历了4场战役,除了1939年9月德国闪击攻占波兰和1945年1月苏联红军最终解放华沙之外,对城市造成更大破坏的是中间两次反抗纳粹占领的起义:1943年4—6月的华沙犹太人起义和1944年8—9月的华沙起义。

华沙的第一次劫难是1939年9月德军的围城战。9月1日德军入侵波兰,6日急进的先头部队已经抵达华沙郊区,并于8日第一次试图冲进城里。9月21日德军开始大规模攻城,9月22日在德军几轮飞机的轰炸下华沙成为纳粹的占领区。

华沙犹太人起义

华沙遭遇的第二次劫难发生在1943年春夏之交。我们知道纳粹一直迫害犹太人,但大屠杀政策的形成有一个逐步演进的过程。希特勒刚上台的时候还没有丧心病狂到要杀尽犹太人,那时候的政策是在德国境内剥夺犹太人的财产,进行强迫劳动,并把大多数犹太人驱赶到其他国家。后来纳粹占领区越来越大,尤其波兰是全世界犹太人口最多的国家,达到350万,不可能往别处驱赶了,于是德国在波兰的各大城市建立犹太人聚居区(隔都),把全波兰乃至整个欧洲占领区的人口集中迁移进这些隔离区。

华沙的犹太人聚居区是其中规模最大的一个,1941年最拥挤的时候,在3.4平方公里的城区挤进40多万犹太人,平均每间房住7—9个人。聚居区和周围的波兰人社区用高墙完全隔绝,区内卫生状况堪忧,粮食饮水短缺,犹太人冻死饿死不计其数。此后在1942年1月的万湖会议上,纳粹才正式明确以屠杀手段“最后解决”犹太人的方针,1942年春天,纳粹在波兰东部偏僻地区秘密建造特雷布林卡、贝乌热茨、索比堡等三个集中营,分批把波兰各城市隔离区里的犹太人运到这里,名义上是“安置到东方的新居住地”,实际上是送进毒气室杀害。到1943年春季,有40万人的华沙犹太人隔离区只剩下5万多人,那些离开的犹太人全部被屠杀。世界上没有不透风的墙,华沙的犹太人渐渐从传闻中知道了事情的真相,在绝望中他们拿起武器做决死的反抗。这就是1943年4月华沙犹太人起义的背景。

从军事角度来说,此时苏德前线距离华沙数百公里之遥,犹太人起义根本没有胜利的希望,组织起义的犹太领袖们事实上也根本不抱生存的希望,起义目的只是“不让德国人来决定我们死亡的时间和地点”而已。从1943年1月起,隔离区内的犹太人拒绝被转运,用少得可怜的手枪和自制的燃烧瓶抵抗冲进隔离区清场的德国党卫队和警察部队,暂时阻止了德军进入隔离区。到4月中旬德军决定大规模清场,用炸药和喷火器逐个清除犹太人的据点,镇压持续了一个月。

根据德国人事后的报告,1.3万多犹太人在战斗中死亡,总数5.6万人的犹太居民中,除了战死和少量逃出隔离区高墙,得到当地波兰平民掩护生存下来的人以外,其余全部被运到死亡集中营屠杀。而在镇压过程中德国人缴获的武器是什么呢?按照1943年5月24日华沙警察首脑、党卫队旅队长施特罗普的报告数字是:9支步枪,59支手枪,“数百枚”手榴弹和自制燃烧瓶,德国人在一个月的行动中死亡17人。由此可以看出,华沙犹太人起义甚至算不上一场真正的军事行动,而是一边倒的屠杀。作为这场起义的结果,面积3.4平方公里的犹太人隔离区被完全摧毁,纳粹没有在高墙内留下一栋还站立着的建筑!

华沙起义

纳粹占领华沙时期,波兰拥有组织严密武装齐全的抵抗组织“国内军(国家军)”。这是战前波兰政府就安排好的,一旦国家被假想敌(德国或者苏联)占领,占领区的军人就转入地下,听从流亡伦敦的波兰政府的号令,准备发动大规模游击战。从这个意义上说,波兰是世界历史上第一个从国家层面组织战略性游击战的国家。但是犹太人起义的时候,波兰国内军仅限于试图破坏围墙,给起义的犹太人偷运食物和少量武器,没有发动起义接应,因为他们认为当时发动起义绝无胜利的可能。

到了1944年7月底,形势发生了根本性转变:苏军一口气推进到华沙城郊,城里已经能听到苏军的隆隆炮声了,于是华沙的波兰国内军决定,发动全城总起义。起义定于1944年8月1日举行,他们估计起义之后,4天内就能迎来苏军主力部队的接应。此后两个月发生了什么众说纷纭,今天我们了解到的事实是:波兰国内军发动起义的决定事先并未和苏联当局沟通过,而苏军原本就没有想要占领华沙。苏军后勤已经不继,德军也组织起完整的防线,抵抗逐渐加强,加之苏军阵地和华沙主城区隔着一条维斯杜拉河(Vistula),所以苏军一直按兵不动。

在没有正规军接应的情况下,波兰国内军无论装备还是粮食的储备都不足,国内军打个城市游击战绰绰有余,但远远不能和德军正规部队正面作战。德军主力在与华沙城外的苏军主力对峙,镇压起义的主要是警察部队,大致的实力对比是2万名装备低劣的波兰地下武装人员面对1.3万到2万名装备精良的德国警察和军队。这场起义原计划坚持4天就可以迎接胜利,但实际上坚持了整整2个月,虽然最后失败,但这场起义本身就是华沙保卫者英雄主义的体现。

1944年10月2日波兰国内军投降,德国人俘虏了1.5万名抵抗者,另有1.8万名国内军死亡,平民死亡18万人。镇压了华沙起义之后,纳粹下决心向波兰人证明,抵抗不仅意味着肉体上的消灭,而且是整个文明的灭亡。当时华沙城30%的城区已经在战争中被毁,党卫队首脑希姆莱下令把华沙城数十万居民迁移出城,所有公共建筑里的陈设和收藏运去德国,然后把城市剩余建筑系统地炸毁。城市被摧毁得如此彻底,以至于1945年1月苏军发动进攻,一口气从华沙城下打到柏林远郊的时候,德军甚至没有费劲守卫华沙,直接撤退了——因为已经没有城市需要保卫了。

战后华沙

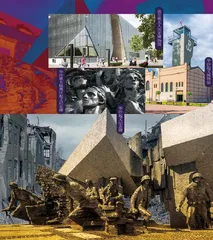

当你了解了战争期间在华沙发生的那些可歌可泣的故事,再回头来看这座城市的今天,眼光是否会有不同呢?今天这座城市完全是战后一砖一瓦重新建立起来的,因为城市的毁灭和重建都是如此彻底,已经无法找到当年战场的原貌了。如今,华沙的很多居民区是火柴盒式的五到七层苏式“筒子楼”,那是战后重建的痕迹。就在城西的一片老式居民区里,你能找到一座方方正正的水泥纪念碑,正中央有铜雕的犹太人起义场景。为什么纪念碑会摆在如此偏僻的居民区里?因为那里就是当年的犹太人隔离区。

1944年华沙起义的纪念碑就在市中心,分为两组雕塑,一组战士正从倒塌的建筑中跑出来战斗,在他们前面另有一组战士正从地面的圆洞钻下去,这是起义者利用城里四通八达的下水道系统成功实现大规模转移的历史事实。华沙起义的确有一座博物馆,是在城西南的居民区,距离火车总站不远,2004年开放。如果你在华沙中心区不妨到老城集市广场好好看一眼广场中心的美人鱼战士雕像吧。披甲执盾持剑的美人鱼战士,从中世纪就是华沙城的象征,而这座战后重建的雕像,美人鱼的面貌,据说是按照1944年华沙起义中牺牲的一位女战士的面容塑造的。

(责编:南名俊岳)