在都柏林遇见爱尔兰的“正常人”

作者: 海上花开

2024年9月,爱尔兰女作家萨莉·鲁尼的新作《间奏曲》出版。在纽约,在伦敦,书店推出萨莉特调饮料和酒会,书友们举行午夜派对,在社交媒体上分享第一时间拿到新作的喜悦。在文学式微的年代,或许没有哪位作家能有鲁尼这样的能量,每部作品都能引发极大的关注,她被视为“千禧一代”的代言人,甚至成为一种文学现象。

2018年出版的长篇小说《正常人》是鲁尼的成名作,登上了《纽约时报》畅销书排行榜榜首,在全球被翻译成46种文字出版。小说中,在爱尔兰西部小镇长大的玛丽安和康奈尔在经历情感的萌动后,又一起到都柏林上大学。此后数年,他们分分合合,就像两株植物,环绕彼此生长。漫步在2024年10月初的都柏林,我追随小说里人物的踪迹,也感受着“文学之都”的独特魅力。

双面人生:从西部到东部

在小说里,玛丽安和康奈尔的家乡在一个叫卡里克里的小镇上,位于爱尔兰西部的斯莱戈郡。爱尔兰全国人口500多万,斯莱戈郡只有6万,地广人稀,近一半的土地是牧场。

康奈尔到了都柏林后,发现那里的人经常用一种怪怪的口吻聊起西爱尔兰,仿佛它是外国。为什么爱尔兰的西部和东部就像两个世界那样难以融合?这要从地理和历史两方面说起。爱尔兰被誉为翡翠岛,来自北大西洋的暖流带来了大量降雨和温暖的气候,形成了郁郁葱葱的绿色景观。西部地区由于更频繁地暴露于大西洋的风暴之下,降雨较多,气候条件更为恶劣,而且地形也更加崎岖。相比之下,东部的土地较为平坦,土壤肥沃,非常适合农业和居住。而且东部地区的人口和城市发展都因为与英国的“地利”而得到进一步加强。

在地理条件和殖民历史的叠加影响下形成了如今爱尔兰的东西差异——大多数爱尔兰人选择居住在风景如画、开发更成熟的东海岸,而西部则保留了较多的乡村特征,工业也较少发展。鲁尼把主人公的家乡设置在一个偏远的西部小镇,无疑是为了突出从西部到东部、从小镇到都市的冲突感。

小说的开头,康奈尔在选择大学志愿时犹豫不定。他面临的选择不仅是不同的城市,也是不同的人生。他曾想去戈尔韦上大学,这样他就可以继续和原来的圈子待在一起,拿个好学位,找个女朋友,拥有“正常”的人生。戈尔韦位于西部,是爱尔兰的第四大城市,对小镇出身的康奈尔来说是迈出了一大步,但是和都柏林相比,仍然不是一个世界。如果康奈尔去都柏林,去圣三一学院,他的人生会截然不同。在他的想象中,“他会去晚宴,谈论欧盟对希腊的救助”。事实上当康奈尔听从玛丽安的劝告来到都柏林后,这些事一件都没发生。但是或许他猜对了一件事,那就是“过去那个康奈尔,那个他朋友们认识的康奈尔,某种意义上就死了”。

对康奈尔来说,这种选择或者说决裂一直在发生。在小镇上,他是一个“普通又健康的人”,和死党打打闹闹,交往长相甜美但没什么个性的女孩,这些都是他“正常人”人设的一部分。如果康奈尔没有来到都柏林,那么他或许将被永远困在“正常人”的人设里。是玛丽安帮助他走了出来,让一种新的人生成为可能。

都柏林:文学之都与阶级之困

来到都柏林后,玛丽安住在她外婆名下的公寓里,在梅瑞恩广场旁,地段优越,距离圣三一学院直线距离只有500多米。梅瑞恩名为广场,实为公园,是都柏林最大、最漂亮的公园之一。园内有不少名人的雕像,最著名的就是奥斯卡·王尔德。1854年10月16日,王尔德出生在都柏林,梅瑞恩广场1号是他从小长大的地方。王尔德从圣三一学院毕业后进入牛津大学学习,他的文学生涯始于英国,最风光和最落魄的时候都在那里。

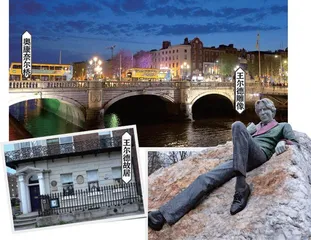

10月初的都柏林气温在10℃上下徘徊,刚刚下过小雨,梅瑞恩公园的草坪湿漉漉,也显得更加郁郁葱葱。树木都没有明显修剪的痕迹,充满了野趣。在都柏林那许多大都市都没有的静谧与悠闲中,我仿佛看到:玛丽安和康奈尔坐在公寓的客厅里,在傍晚时分一起喝红酒;他们沿着恢宏的长街一路自由自在地走下去,确信经过的行人不知道也不关心他们是谁;他们和朋友参加抗议加沙战争(2014年7月8日以色列对巴勒斯坦统治的加沙地带发起的军事行动)的游行,穿过奥康奈尔桥,利菲河在脚下缓缓流动……都柏林的街道和地名见证了他们共度的这段美好时光,是文学的,诗意的,也是青春的,革命的。

2010年,都柏林被联合国教科文组织正式授予“世界文学之都”的称号,成为世界文学版图上的重要坐标之一。至今已有4位诺贝尔文学奖获得者诞生于此:威廉·巴特勒·叶芝、萨缪尔·贝克特、萧伯纳、詹姆斯·乔伊斯。

在《正常人》中 ,徜徉在历史悠久的圣三一学院、就读于文豪辈出的英文系、沉浸于甜蜜二人世界的康奈尔,他的都柏林生活还有另外一面。当原先的小镇怪女孩玛丽安成了大都市的宠儿,康奈尔则成了那个孤独、不合群的人。不仅如此,康奈尔还看到自己与玛丽安以及其他同学的阶级差异。这种隔阂在小镇上已经存在,他的妈妈是玛丽安家的帮佣,为此他敏感又自卑。到了都柏林,阶级差异被进一步放大了。康奈尔发现有钱人会彼此照应,而身为玛丽安最亲密的人,他也升级成为有钱人的圈内人:人们为他举行生日派对,会凭空为他找来轻松的差事。对此,康奈尔无疑是矛盾的,他一方面享受和玛丽安的志趣相投和融洽相处,但同时也时刻因阶级差异而撕扯并痛苦。这也为两人后续的决裂埋下了种子。

康奈尔和同学合租一个储物间改成的卧室,两张单人床各抵一面墙。这和玛丽安那处地段优越、环境优雅的市中心公寓没法比。康奈尔还需要去餐厅打工,是玛丽安某个有钱的朋友介绍的。当餐厅老板削减康奈尔的工资,他发现自己付不起暑期在都柏林的房租了。那时他常常住在玛丽安的公寓里,可是却始终无法开口说出那句“能不能在你那儿待到九月”,明明是简单的一句话,明明是那么相爱的两个人,可康奈尔却拖延到了最后一刻,直到产生巨大的误会,最终导致两人的再次决裂。

2.梅瑞恩广场1号是19世纪作家王尔德的故居,现属于都柏林美国学院。窗户上有王尔德及其父母的肖像。

3.梅瑞恩广场的公园里有王尔德的塑像。

为什么在方方面面都那么合拍的两个人,却无法超越阶级差异?这或许是鲁尼小说特有的主题。《美丽的世界,你在哪里》中小说家艾丽丝独自搬到陌生滨海小镇,结识蓝领工人费利克斯;《间奏曲》里成功多金的律师彼得和一穷二白的大学生娜奥米,两人的关系凸显了他们生活中微妙的权力不平衡。鲁尼总是通过细腻的笔触来展现阶级如何塑造个体的身份和人际关系。她并非以直接的方式讨论阶级,而是通过角色的日常经历、内心挣扎和互动来探讨其深远影响。这种对阶级差异的描写,不仅仅是一种社会观察,也成为推动角色发展和故事情节的重要动力。

爱尔兰在20世纪90年代“凯尔特虎”的经济繁荣时期后,大量外资涌入推动了经济增长。但财富更多集中于少数人手中,根据欧盟统计数据,爱尔兰的财富分配不平等程度在欧洲国家中排名靠前。高收入群体集中在都柏林和其他大城市,爱尔兰东西部和城乡的差异,也使得低技能工人和部分农业从业者面临更多困境。爱尔兰近年来的住房危机,如都柏林房租飙升和房产短缺进一步凸显了阶级问题。低收入者和年轻人尤其受到影响,他们难以负担高昂的租金,买房更是遥不可及,这种住房压力加剧了阶级固化。身在文学之都,却逃不过阶级之困。这不仅是小说中人物的境遇,也是小说之外、无数爱尔兰年轻人的真实写照。

小说的结尾,玛丽安鼓励康奈尔去纽约攻读文学硕士,哪怕这意味着两人在物理上的再次分开。当年玛丽安劝说康奈尔走出小镇、来到都柏林就读英文系,后来玛丽安和康奈尔亲密无间地讨论一切、交换长长的温暖的邮件,最后玛丽安鼓励康奈尔继续追寻文学的事业。他们为彼此做了很多好事,“一个人真的可以改变另一个人”。超越小我,救赎彼此,或许这就是文学与爱的真义。

(责编:李玉箫)