魔法师与变革者:我们的生活充满了仪式

作者: 彭李菁

迈克尔·西尔弗斯坦 (Michael Silverstein,1945—2020) 是20世纪在社会语言学和语言人类学两个研究方向都最具创造性的学者,而且渐渐让两者合流。语言人类学从文化人类学的微小分支成长为一个很有影响力的独立学科,西尔弗斯坦的贡献有目共睹。在西尔弗斯坦过世后,他生前所在的芝加哥大学人类学系、加拿大蒙特利尔大学人类学系和巴黎索邦大学社会语言学系各自举办了大型纪念会议。几乎目前世界上最好的语言人类学家们都在其中一个纪念会议上宣读过自己最新的研究项目,致敬西尔弗斯坦为他们带来的灵感和启发。是什么让他赢得了人心,和这样盛大的尊敬?

西尔弗斯坦站的巨人肩膀

我刚刚开始学习语言人类学的时候,读西尔弗斯坦的导师罗曼·雅柯布森(Roman Jakobson, 1896 —1982)的书,发现这位俄国人用英语写起东西来会潇洒地挥霍艰深的词汇,历史语言学理论手到擒来,一层层揭开语言的各个维度和面相,如丝绸般光彩夺目。雅柯布森诗学为20世纪初的社会语言学界带来了无与伦比的灵感和挑战,使得语言的诗学功能(poetic function)深入人心。非常简化地总结一下,雅各布森把语言的形式本身的意义和效果放大,让我们看到语言在其所传递的信息之上能够实现的动人心弦的美学效果。在他之前,索绪尔语言学已经实现把语词化作符号,让人们看到赋予语词意义并使其得以被诠释的是一个个文化整体。雅柯布森以诗歌中音韵组合投射在语词排列上为例,让我们看到语言是如何实现“美”的,而这种机制又是如何与语言使用者感受“音”和“意”的习惯密切相关。西尔弗斯坦站的巨人肩膀可不只他那耀眼的导师,语言哲学家奥斯汀(J. L. Austin, 1911—1960)和社会学家高夫曼(Erving Goffman, 1922—1982)在他的写作中引用频率也是非常高的。前者让他看到使用语言的方式产生的巨大社会和政治力量,后者则极大扩展了他获取和分析研究材料的广度和深度。

每个学习语言人类学的学生都知道,西尔弗斯坦的文章和书是必读的,但读的过程却往往让人痛不欲生。作为一个语言学和逻辑学出身的学者,西尔弗斯坦总是把许多非常艰深的概念层层叠叠地在同一个句子里回归递进,使得一个句子往往就有五六行。聪明过头的他,还觉得那些概念不足以传递他微妙精深的思想,所以他创造了非常多的复合词,有的可以一个词接近20个字母,作为研究术语直接使用。西尔弗斯坦的书给我兜头一个教训:不要以为母语是英语的人就会说你熟悉的英语,西尔弗斯坦的写作语言可以而且传达的东西比它承载的信息要多很多,其中有对逻辑思辨能力的预设,有对语言形式独立于信息本身(雅柯布森的论述是这个方面奠基性的理论)的理解的预设,有对研究对象多样性接受能力的预设(法庭?家长里短?墨西哥原住民语言语法?作为研究对象它们是一样的),最重要的是,有对你接受不具可读性的书和文章的预设!这其实和他想让我们看到语言本身可以实现的事情是很相似的。

不可预测的随机对话与高度固化的仪式语言

作为年少就进入哈佛的天才,西尔弗斯坦以最短的时间拿到博士。虽说是妥妥的“哈佛语言学制造”,他一生的事业几乎完全在芝加哥大学人类学系展开。他开设的《文化中的语言》课程成了芝加哥大学校史上的经典之一,从现在往上两三代的最好的语言人类学家几乎都上过那门课。他在课上比写文章时要好理解些,话总得让刚从高中上来的本科生听懂。在他得脑癌逝世之后,由他的学生和同行根据他的教材整理出版的《文化中的语言》一书,成了他最具可读性的作品,当然也成了语言人类学界现象级的出版物。我们来看看他在课上为学生们讲了什么。

在西尔弗斯坦生前出版的作品中,有多年持之以恒打破单语意识形态(一个国家对应一门语言,每个个体对应一门语言等等)的努力,有反对单一语言群体作为常规状态,多语群体(群体成员使用不同语言但可以有效交流)被边缘化的努力。这两个方向的著作使得他不仅在学界广受尊敬,而且在美国国内也有很大的政治影响力。

《文化中的语言》中有整整一章分析的是一段对话,两个人物用A和B指称,最大限度地剥离对人物本身的介绍(甚至名字),让学生们纯粹感受语言的使用方式。这段对话是两个芝加哥大学的新生参与的一个实验,即让两个陌生人认识对方,然后详细分析他们认识过程的对话。随着西尔弗斯坦娓娓道来的分析,我们看到A在美国东部出身的微妙优越感使他在说到芝加哥的时候不自觉地用“out here”(相当于我们聊天时不自觉地提到某个地方的时候用相对于“省城”的“地方”)。没投胎到东海岸的B听了,赶紧说自己上一年住在纽约。A为了显示对纽约的尊重,问了句“the city or what?”(瞧,我知道纽约州里也只有曼哈顿能压住)B说,我住伊萨卡(可不能被你带跑了节奏!我住哪里,哪里就是纽约州值得记住的地名之一)A说,“哦,那老男孩。”(用位于伊萨卡的康奈尔大学指代伊萨卡,显示他对纽约地理和纽约人指称地名的方式的熟悉)……到了这里,整个对话从一开始非常正式的语汇(互相问在哪个系之类)渐渐过渡到充满俚语和微妙的社会阶层感。而整个过程都是随着对话者渐渐认识对方,捕捉到对方背景中与自己相似的对美国文化地理和社会阶层的认知,随之出现的动态的变化。两人也都微妙地捕捉到对方的认知与自己不完全相同,所以也有暗暗角力的因素。同时因为B是女性,A会一边显示自己的男士风度,一边不自觉地体现性别优越感,这些都在他选择用词和句法的时候,随着对话动态地体现出来。西尔弗斯坦在这一章中详细解释了他最有名的“文本化/语境化”(entextualization/contextualization)概念。“文本化”用非常简化的方式来说,就是把意识转化为文本/言语的过程,“语境化”用非常简化的方式来说,就是使用语言(意识文本化)的过程要融入对话环境和契合已经发生的言语/已经使用的文本。西尔弗斯坦告诉我们这看似完全随机的动态过程是如何受到文化影响,又是如何在不经意之间突破许多文化预设的,所以每一次使用语言都有创造新文化的潜力。

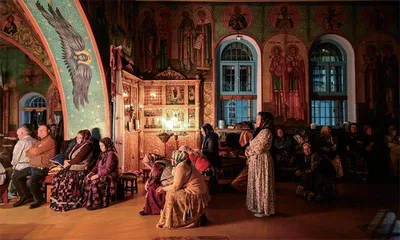

与这一章相呼应的,则是讲仪式语言的一章。与不可预测走向的随机对话不一样,仪式语言是高度固化与重复的。西尔弗斯坦借用了皮尔斯符号学(美国逻辑学家、哲学家皮尔斯创建的符号学三大流派之一)中的术语,发展了他自己独创的概念“指意的镜像”(indexical iconicity)。在皮尔斯符号学中,对符号(可以是任何东西,语言是一种符号,圣像是一种符号,衣服的颜色也可以是,取决于什么东西需要被诠释)的诠释会有不同的层面,根据相似性、直接指意和文化整体中对这个符号所象征的意义来诠释。西尔弗斯坦的说法是,仪式语言就是一种可以指意的图像。因为固化的语汇,就像视觉上完全一样的图像。比如婚礼或法庭誓词,跟十字架或观音像的效果是一样的。皮尔斯符号学的精髓也体现在对符号诠释的多个层面是互相关联的,每一个层面都不可能独立存在。所以要理解仪式语言为何固化到某一特定形式(在词汇和句法层面),为何以某一特定习惯来使用(在哪个时间点,重复多少次,是否伴随音乐或经文等等),如何产生效力等等,都需要理解某个群体的历史和整体文化才能实现。仪式语言的文本化通常伴随古老的宗教或文学传统,而它的使用环境与特定宗教、法律或政治环境高度相关,这就形成了与动态的随机对话有趣的对比。

《文化中的语言》中的这两章看似截然不同,实则都是西尔弗斯坦一以贯之的努力,让我们看到语言形式本身和语言使用过程本身的巨大力量。所以西尔弗斯坦在分析对话的那一章结尾处写道,“我们的生活充满了仪式”。最终我们会看到,每一种语言的使用,都是背负着漫长的生命历史和文化史的。西尔弗斯坦一生的挚友同时也是我博士期间的一位老师罗伯特·摩尔(Robert Moore)为他写的悼词被学界广泛认同为对西尔弗斯坦思想最好的总结,摩尔称他为“魔法师与变革者”。

(责编:刘婕)