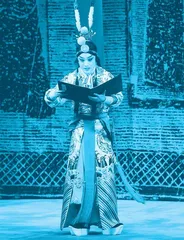

余韵新传:王佩瑜的京剧风华路

作者: 俞佳铖

王珮瑜是京剧余派第四代传人,也是新中国成立后专业院校培养的第一位专业女老生。

从年少登台到成长为京剧大腕,素净清秀的王珮瑜游走于传统与现代之间,让很多人看到,一名女子也能帅得风华绝代。

不爱穿裙子的小姑娘

1978年3月4日,王珮瑜出生在江苏省苏州市。父亲是一名医生,曾是中国驻坦桑尼亚医疗队的成员,母亲吴芸芝从事教育工作,是一名文艺女青年,母亲给她取名“珮瑜”,是希望她能成为一个“温润如美玉,流盼有光华”的女子。

母亲喜欢给她穿甜美可爱的裙子,戴小公主发卡。可小小年纪的王珮瑜很有主见,她悄悄扯掉发卡,在裙子里穿裤子,尽管看上去很奇怪,但她觉得自在舒适。

王珮瑜最喜欢跟哥哥玩耍,他们不是爬树就是爬屋顶。让母亲哭笑不得的是,王珮瑜5岁时,有些邻里还弄不清她是女孩还是男孩。

对于王珮瑜的未来,父母的想法有些不同。父亲性格严谨,循规蹈矩,希望王珮瑜多读书,将来成为一名医生或者律师。母亲则选择把女儿送去学习评弹,认为苏州评弹柔和动听,能磨炼女儿的心智。

事实证明,母亲的选择是对的,王珮瑜很快就表现出了惊人的艺术天赋,才学了3个月评弹,她的技艺就赶超了很多有两三年学习经验的学生。8岁时,她参加评弹大赛,凭借一曲《新木兰辞》获得特等奖,从此名满苏州,被誉为“评弹神童”。9岁那年,王珮瑜受一名电视制作人的邀请,为电视纪录片配乐。10岁时,她参加全国少儿歌唱大赛,斩获金奖。

王珮瑜和京剧结缘,与舅舅吴祖荫有很大关系。舅舅会弹会唱,在苏州京剧圈里小有名气。看到外甥女如此有天赋,他觉得外甥女不学京剧可惜了,便故意逗她:“你评弹唱得好,歌曲也唱得不错,但这都不算什么,京剧可是咱们国家的国粹,你要是能把京剧唱好了,那才是真的有本事呢。”

舅舅这么一激,不服输的王珮瑜立马接招:“不就是京剧吗?我能学好!”起初,吴祖荫试着让王珮瑜学习唱老旦,没想到才一个星期,她就学会了《钓金龟》里的好几个唱段。她单薄的身体里发出洪亮的声音,颇有几分专业演员的模样。

1989年,舅舅带着王珮瑜去演出,著名京剧余派艺术研究家范石人老先生对王珮瑜的表演大加赞赏:“这小丫头挺有天赋的,那股子气质和嗓音,真不是普通孩子能赶得上的。不过,要真想成为大角儿,还得转去唱余派的老生才行。”

就这样,王珮瑜正式迈入梨园大门,跟着范老学习余派的老生唱腔。她很珍惜这个机会,利用课余时间努力练习。她常常站在学校的梧桐树下,咿咿呀呀地吊嗓子,很多同学都觉得又奇怪又好笑,她却一脸骄傲地说:“你们会的我都会,我会的你们不一定会!”

1992年,时隔十年,上海戏曲学校再度公开向社会招生,王珮瑜非常激动。凭着出色的表现,她顺利通过所有测试。但令她纳闷的是,她迟迟没有盼来录取通知书。

一番打听后,王珮瑜才知道,新中国成立以来,各类戏曲学校从未培养过女老生,上海戏曲学校也不敢轻易打破常规,故将她拒之门外。王珮瑜不愿向命运低头,便带上自荐信和厚厚的奖状前往上海,几经周折,她终于叩开上海戏曲学校的大门。学校同意她先以试读生的名义学习一年,如果一年后成绩不理想,她还得按规定退学。

倔强好学的“试读生”

只要能踏入梦想殿堂,王珮瑜毫不担心自己会跟不上节奏。她暗暗发誓,别人能做到的,自己也一定能做到。无论寒冬还是酷暑,她每天凌晨5点就起床晨跑,然后再进行高强度的基本功训练。同一个动作,同一个表情,她能反复练上好几个小时,如此自律,只为摘掉“试读生”的帽子。

京剧《文昭关》第一次彩排时,王珮瑜非常紧张,再加上她是第一次佩戴假胡须,非常不适应,关键时刻她又把台词忘得一干二净。回到后台,王珮瑜既自责又惭愧,不过,她很快调整好心态,把挫折视为鞭策自己前行的动力,更加发奋苦练。

随着时间的推移,王珮瑜的技艺越来越精湛,唱腔圆润高亢、苍劲有力,深得余派精髓。她得到了老师和同学的认可,成为学校的明星学员,还被选为班长。一年后,她如愿成为学校的正式学生。

1993年秋天,王珮瑜在上海兰心大剧院演出,台下梅兰芳老师的儿子梅葆玖非常激动,演出结束便迎上去,紧紧握着王珮瑜的手,说道:“你今天的表演真是绝了,余派的艺术算是找到传人了!”之后,梅葆玖还会时不时向梨园老友介绍:“你们知道吗?上海戏曲学校有个叫王珮瑜的小姑娘,真是才华横溢,太让人刮目相看了!”

1996年春节过后,王珮瑜随学校赴北京汇报演出,一曲《文昭关》得到京剧大家谭元寿的认可,谭元寿当场提出要和她搭戏。随后,两人演唱了《失·空·斩》,场面堪称经典。

20岁前,王珮瑜几乎拿遍了京剧界的所有大奖,在京剧圈有了一席之地。毕业后,她进入上海京剧院,成为一名京剧演员。25岁时,因表现出众,王珮瑜被提拔为上海京剧院一团副团长,成为全国最年轻的京剧团团长。

新官上任,王珮瑜有很多大胆的想法,可无奈得不到认可和支持。年轻气盛的她决定辞职,去外面闯一闯。2004年,王珮瑜组建了一个工作室,有了自己的演出团队。然而,演出市场变幻莫测,毫无经验的她无法掌控,不到两年,工作室就因经营不善解散了。

王珮瑜重新回到了上海京剧院,意识到自己的年轻鲁莽,她开始收敛锋芒,踏实搞业务。2007年7月,在梅葆玖的引荐下,王珮瑜为陈凯歌的影片《梅兰芳》中的孟小冬一角配唱。2008年12月,电影《梅兰芳》公映,王珮瑜特意去影院观看,当片尾的字幕出现她的名字时,突然有观众喊了一声:“快看,配唱果然是王珮瑜!”话音未落,掌声响起。那一刻,王珮瑜忍不住流下了激动的泪水。

风华绝代的“瑜老板”

2015年,王珮瑜再次离开上海京剧院。不过这一次,她不再是意气用事,而是创办了瑜音社京剧工作室,致力于京剧后备人才的发掘与培养。与此同时,王珮瑜还积极开展京剧普及工作,做客《朗读者》《开学第一课》《经典咏流传》《国家宝藏》等央视名牌栏目,让大家了解京剧、爱上京剧。

在保留传统戏曲唱法的同时,王珮瑜还给了自己一个新的定位——做最古老的传统艺术,做最时尚的演绎者。

她敢于创新,在布景配乐等的表演形式上提倡多样化,还做了许多跨界尝试,比如吉他伴奏唱京剧、举办清音会等等。

王珮瑜因此吸引了一大批年轻粉丝,还获得了一个昵称“瑜老板”。原来,在戏剧界,所谓的“老板”,是有能力养活一个戏班子的人,是一种能力的体现,亦是对梨园名角的一种尊称。

然而,在有些老票友看来,王珮瑜的这些行为有些不务正业,对不起自己的天赋,甚至是在糟蹋京剧。对此,王珮瑜依然“我行我素”,她努力平衡好艺术和娱乐的关系,认为这也是一种对传统文化的发扬光大。

“这个世界上只有两种人,一种是喜欢京剧的人,一种是还不知道自己喜欢京剧的人。”在很多场合,王珮瑜都说过这番话。在她心里,京剧是“文火慢炖”的艺术,她宁愿选择在300人的剧场里演50场,也不愿在几万人的体育馆里演一场,她认为给每一个选择来听她唱戏的观众最完美的京剧体验很重要。

而今的王珮瑜已近天命之年,看上去依旧清秀俊俏。在出席公众场合时,她会选择穿一袭长衫或英伦范儿的正装,梳一头三七分短发,白净的面庞上架着金丝眼镜,丝毫没有年龄的痕迹。她说,这是京剧带给她的精气神。

作为京剧界大腕和京剧新生代的领军人物,王珮瑜头顶很多光环:上海京剧院国家一级演员、2015年中华十大文化人物……她还先后荣获全国青年京剧演员电视大赛最佳表演奖、中国戏剧梅花奖、白玉兰戏剧主角奖等。但外人不知道,“老戏骨”王珮瑜上台表演前还是会有些紧张,这是因为她担负着诸多盛名和前辈们的赞誉,她不能因出现差错而辜负他人的期待。

也因为对京剧越来越了解,她知道学习京剧需要全身心投入,容不得半点懈怠。

怀着敬畏之心,王珮瑜在京剧这条路上走出了属于自己的精彩。2024年11月19日,她到成都理工大学开讲座,从历史风云到传奇人物,从唱腔韵味到传承之路,她讲得风趣鲜活,赢得满堂彩。

有人因为王珮瑜爱上京剧,有人因为京剧爱上王珮瑜。的确,这名余派老生的念白和唱腔,足以让人们在纷扰的世界中,心生几分安宁与从容。

责编/高爽

E-mail:[email protected]