关于上海20年时光的一段流言

作者: 施瀚涛

作者:朱浩/btr

出版社:上海人民美术出版社

出版时间:2025年1月

页数:206

定价:168.00元

如果我手机日历上的记录没有缺失的话,朱浩第一次约btr和我碰头聊起这本书的想法应该是在2021年的5月份。他拿出新世纪第一个十年里拍的一批上海街头的黑白照片,正在考虑结集出版一本画册。他问btr是否有兴趣为此写点东西,不出意外地,btr欣然同意。之所以说不出意外,是因为我知道他们俩一直比较投缘,彼此欣赏对方的照片和文字。8年前在静安寺斜对面的10 Corso Como,他们就一起合作过一个展览,叫“就像电影一样”。那一次btr是作为策展人策划了朱浩的摄影展,而这次他以朱浩的照片为材料,写了一个故事,因此他们的图片和文字更深地纠缠在一起,在相互参照和佐证,否认和玩笑之间,蔓延成了关于这座城市20年时光的一段流言。

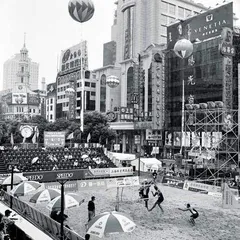

这段流言开始于朱浩的这批照片。他拍的大多是城市里的鸡毛蒜皮,直白的场景充满生活的气息,没有抢眼的影调或激烈的构图,就像在路边的无心一瞥。但在这些看似日常的场面里,又常常有着奇形异状的人或物,时而形成巧合或冲突,时而透着潜在的紧张。比如欧洲古典式样的女性塑像突然“掀起了裙摆”,或者是被大型游艺机甩在天空中的人们的腿,为都市荒野里的独眼巨人镶上了一圈睫毛。但更多惊奇的感受往往藏在最平常的对象或场景之间,可以细微到一个人的表情、姿态或街边不起眼的角落。比如开篇第一张照片,一位在中潭路地铁站候车的男子,本来是个普通的景象,但是近景幽暗和寂静,远处惨白和杂乱,让人不由自主地将这种对比投射到了画面中主人公身边的旅行箱上,给人以城市生活中时刻上演的离别,或时间流逝的印象。

街头的照片就像都市的流言。流言告诉你一个关于熟悉的对象的新消息,有时还夹带着变故或秘密。它们来得无缘无故,说得有板有眼,听起来欲言又止。照片也是,摄影家拍的是他人的生活,平常的场面;画面栩栩如生,时空恍惚不安,寻常里藏着异常。但人们喜欢流言和照片,熟悉的对象的故事里带着意外:因为熟悉而相信,因为意外而觉得新鲜。流言在每个人的嘴巴和耳朵里传递,讲的人兴致勃勃,听的人各怀鬼胎;听的是别人的故事,却触动到自己心底隐匿着的感觉。顾铮曾就朱浩的“上海默片”系列写道,“城市中的一些被人忽视的物件与细部构造,经过他的凝视,都成了某个悄然展开的故事线索,世界变得充满了故事”。这句话点出了对于摄影的一个常有的误解,人们总以为摄影家拍的是一个故事,但实际上那只是线索。摄影家给你看到的是线索,而线索牵扯出的故事却在画面之外,在观者的心里和传播者的嘴边。张爱玲转述西谚的说法,流言是“写在水上的字”,而照片说穿了是经过了曝光和药水浸泡后之后的那层薄薄的、浓淡不一的银盐。它们从来不是可靠的真相,却在你的脑海里留下或深或浅的一幕印象。

朱浩的照片里有着城市的散漫和庸常,紧张和荒诞,它们都是城市出神或者出错的一刻。他似乎有一种捕捉线索的天分,善于通过对光影的调度,多种元素的并置和蒙太奇,富有意味的瞬间的抓取,在轻松和随意的一瞥间,制造言外之意,从而让人们在画面之外填补进自己的记忆、想象和情绪。而重要的是,这些线索——像流言一样的照片——所牵扯出的故事,却构造起一个超越现实之外的感受的城市,尽管它并不可见,却可能是比现实城市更为真实的存在。2001年吴亮在顶层画廊策划过一个展览“内面的都市”,他在陆元敏、顾铮和王耀东的照片里看到了“孤寂、性感的泄露、游手好闲、疏离散漫时分、无名的忧伤、外表忙碌的都市生活的‘内面’”。他认为摄影家是“具有刺破现实表皮的能力”的“内面生活的揭发者”,而他所说的“都市生活的内面性和隐秘本质”其实并不是指都市的某个侧面,而是生活于都市中的每个人内心的关于城市的真相。

(责编:栗月静)