妇人启门图,宋辽金墓葬中的遐想

作者: 白雪宁

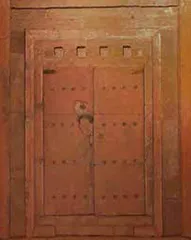

“妇人启门”亦可称为“半启门”,为中国古代雕刻、绘画艺术体系中一种较为常见的装饰题材,最早可追溯至汉代丧葬性建筑。唐以降,妇人启门图施用场景愈益多样,石窟、塔、舍利函、卷轴画等皆可见,至宋辽金时期,妇人启门图于墓葬砖雕、壁画图像中占据一席之地。

半启门的妇人

宋辽金时期,随着商品经济的发展以及丧葬观念的转变,仿木结构砖雕壁画墓在中原北方地区大为兴盛。这种墓用砖券搭建墓室,仿造斗拱、立柱、门窗等木构建筑,在死后世界再度展现微缩的庭院景观。为使世俗化场景更为生动,工匠常在墓室立柱间用砖雕、壁画等形式塑造一幕幕生活场景。

宋辽金时期,妇人启门图大多位于墓室后壁,以彩绘或浅浮雕的形式塑造一扇半启的门扉,门扉后一名女子侧身探出。妇人形象并不统一,面容服饰均有差别;然其行为动作颇为类似,大多一手抚门,倾身向前,觑探门外,于半遮半掩间侧露芳容,留给世人无尽的遐想。

从塑造形式来看,墓葬中的妇人启门图主要为砖雕、壁画两种,亦可见砖雕门扉与彩绘妇女相结合者,少数石刻图像形式仅零星见于石棺棺头。从地域分布看,妇人启门图大多集中在中原北方地区及川贵渝两大区域内,如河南洛阳新安县石寺乡李村二号宋墓(图1)、河南洛阳新安县厥山村金代壁画墓(图2)、四川泸县宋墓(图3)等。

门后的空间

关于妇人启门图的阐释,著名考古学家宿白先生最早在《白沙宋墓》一书中进行探讨,指出:“就其所处位置观察,疑其取意在于表示假门之后尚有庭院或房屋、厅堂;亦即表示墓室至此并未到尽头之意。”宿白对于假门之后“空间暗示”的推论也为更进一步挖掘图像内核奠定基调,不少学者从“空间”角度对妇人启门图像进行分析。启门的妇人此时便不是代表其个人,而是暗示背后的空间。半启门扉所暗示的“墓后空间”究竟为何?尚有不同争论。

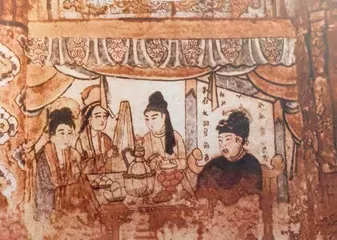

倘若将目光跳脱出妇人启门图本身,向墓壁两侧追寻,可见壁画大多与墓主生前生活场景相关联:伎乐图(图4)、梳妆图(图5)、宴饮图(图6)……共同组成且展示着墓主现实生活中的起居场景。以冯恩学为代表的学者即从此角度出发,认为妇人启门图与其他壁画一样,墓室中的每一幅图像都自成一个空间(分别对应着现实生活的不同房间或院落),它们共同构成了墓主人阴宅的不同部分,成为墓主在死后世界仍能享受生前生活的美好祈愿。

细究妇人启门图中妇人的动作特征,学者李清泉将其划分为“妇人进门”“妇人关门”和“妇人启门”3类,同样与墓壁两侧手捧茶盏、铜镜、唾盂等男女侍者相联系,此时进门、出门的妇人似乎也融入了侍者的范畴,共同描绘着墓主晨起梳洗与日暮掌灯的起居画面。“进门”与“启门”不仅具备空间的含义,亦在一定程度上成为时间的暗示。墓主晨起在侍者服侍下来到起居之“堂”(即墓室),夜间则需回归休憩之“寝”。此时,那扇半启门扉背后隐匿不见的场所或许便是墓主灵魂的安寝之处。

假使将妇人启门图向前追溯,其内涵似乎又可朝另一个方向解释。梁白泉等学者对妇人启门图追根溯源,东汉画像石中亦有半启门扉与门前女子的组合。相似的构图让人不禁猜想二者或许存在一定承袭关系。《离骚》中言:“吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。”“阊阖”即指“天门”,是仙界与人界的区分之处。有汉一代升仙思想颇为盛行,人死并非终结,可凭灵魂升入仙界。若以此反观宋辽金墓葬中的“半启门”,则此处之门或许也是“天门”的象征,启门女子承担的便是接引墓主灵魂升仙之责。妇人启门图在此便脱离世俗世界,成为墓主升仙信仰与灵魂永生的象征。

妇人的身份

对于门后世界的不同猜想自然对应着启门女子的不同身份,除上文所论侍者、接引人之外,另有学者认为妇人启门图中的妇人应为墓主生前的姬妾之属。宋辽金时期,纳妾现象较为普遍,姬妾地位低下,生前服侍丈夫,居外宅别院,死后不得与丈夫同穴而葬。因此,墓葬中从“别室”来到墓主死后居住墓室的青年女子,或许便是别葬姬妾的形象代指,她们希望借此到达丈夫的归宿之地。

此种推论或许浪漫,却存在一定现实局限。彼时姬妾身份低微,是否能够耗费钱财、精力于墓室中修建其形象值得商榷。一般而言,墓室修建者为墓主后人,男性墓主与姬妾之间的情意是否会被考虑在内不得而知。再则,从墓主性别来看,妇人启门图不仅出现在夫妇合葬墓中,仅葬一名年老妇人的叶茂台7号墓(辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇叶茂台村的辽代墓葬)中亦可见此装饰,姬妾的说法显然在此不甚妥当。

贵州遵义南宋播州安抚使杨粲夫妇合葬墓(局部)

目前而言,绝大多数学者仍赞同“侍者”之说。司马光曾指出宋时“男治外事,女治内事,男子昼无故不处私室,妇人无故不窥中门”,启门的女侍者在墓室之中的出现一定程度上也是对于“性别空间”的营造。

单纯的装饰

随着研究的深入,近年来学者对于妇人启门图的性质探讨更加回归图像本身,认为其可能并非是表现某一特定场景或反映某一具体内涵的“故事图”,而是一种单纯的装饰题材。尽管学者遍寻史籍,却依然难以找到一条文献与妇人启门图完美对应,这就使得现今研究皆是在美术史、考古学等范畴之内,基于图像本身所做的延展推断,缺乏文字印证也就难以窥视彼时人们的真实想法与营建目的。

然而,不可否认的是,以“妇人”与“门扉”两个简单元素的组合创造出的非凡画面,确实给予观者无尽遐想。从汉代出现到宋辽金时期流行,妇人启门图带给人的艺术张力与冲击,或许也正是其长盛不衰的重要原因。

墓葬年代:

南宋淳佑年间(1241—1252)

值得一提的是,从目前发现的资料来看,启门的并非只有妇人,亦可见男子、儿童、僧侣等。贵州遵义南宋播州安抚使杨粲夫妇合葬墓男室中有童子启门图。这一墓葬共有雕刻190幅,其中人物类雕像28尊,另有丰富的动物、花卉和几何图案类雕像,雕刻手法涵盖圆雕、浮雕和线雕等多种形式,为研究宋代石刻艺术提供绝佳参考。

诚如美术史学家郑岩先生所言:“在半启门图中,艺术家并没有把故事讲完,他只是开了个头,剩下的部分交由观者去想象、选择、补充、改造、完善。任何一种答案都有可能成立,任何一种选项,任何一种组合,都可以将故事发展得独一无二。”在各方证据尚不完备的当下,我们在思考启门妇人从何而来、又向何而去的同时,或许亦可驻足一二,感受启门瞬间定格的、绵延千年的美与艺术。

(责编:李玉箫)